我国不同类型土壤有机质含量的统计学特征

陈雅敏,冯述青,杨天翔,张韦倩,王寿兵

(复旦大学 环境科学与工程系,上海 200433)

土壤有机质是指存在于土壤中的各种形式的含碳有机化合物,包括处于不同分解阶段的各种动、植物和微生物残体等[1].土壤有机质是土壤的重要组成成分,是评价土壤质量、土壤碳库等的重要指标[2-4],同时在近几年国外对于土地利用的生命周期生态影响评价中,土壤有机质常被看作是与土地生命支持功能相关的最具代表性的评价指标之一[5].

土壤有机质含量的高低对土壤肥力的大小起着决定性作用,对农业的可持续发展具有重要意义[6-10],同时也影响着人们对土地的利用方式.相反,人类活动,包括开垦、耕作、施肥等也强烈地影响着土壤有机质的合成与分解及其含量的变化[11-14].不同类型土壤有机质含量差异很大,有机质含量的研究能够直观地反映出不同类型的土壤其土壤肥力的高低,对土地利用方式有一定的指导意义,同时分析土壤有机质含量在空间大尺度上的变化特征,有利于了解我国土壤有机质含量的地域性分布特征,为其他相关研究提供基础性的科学依据.

我国在1980年代初所开展的第二次土壤普查是建国以来最为全面、最为广泛的一次土壤资源调查,有机质含量是其中一项十分重要的测定项目.但自第二次土壤普查至今已有20多年的时间间隔,在此期间,土地利用状况、生产条件等的改变都将导致土壤有机质含量的较大变化,因此,第二次普查结果的参考价值有所降低[15].本文收集整理了发表于2011年前较具代表性的涉及我国土壤有机质含量的论文.通过对第二次土壤普查后的有机质含量数据的分析,以期揭示:(1)我国不同类型土壤有机质含量的统计学特征;(2)我国土壤有机质的空间分布特征;(3)第二次土壤普查以来的土壤有机质状况与第二次普查时的差异等.

1 数据来源

本文统计的数据包括我国第二次土壤普查的土壤有机质含量数据和第二次普查后至今的有机质含量数据.经过收集整理,共有184篇文献较为全面地涉及了我国土壤有机质含量数据,其中有169篇涉及第二次普查后的有机质含量数据,多发表于2005年之后.在所收集整理的文献中,较具代表性的文献有吴乐知等(2006)[16]、李启权等(2010)[17]、王卫等(2002)[18]、陈芳等(2009)[19]以及于建军等(2008)[20]的研究.

2 我国土壤有机质含量变化特征

2.1 不同类型土壤有机质含量的变化特征

当前,我国土壤分类处于土壤系统分类和发生分类并存阶段.土壤系统分类是以有定量限定的诊断层和诊断特性所反映的属性为依据;土壤发生分类则以地带性的生物气候条件为首先依据[21].在1979~1994年期间所进行的全国第二次土壤普查,采用了国家统一要求的土壤发生分类,该分类系统注重成土条件和成土过程,划分为铁铝土、淋溶土、半淋溶土、钙层土、干旱土、漠土、初育土、半水成土、水成土、盐碱土、人为土和高山土等12个土纲[22].由于目前文献中有关12个土纲下61个不同土壤类型的有机质含量数据较少,无法进行归纳整理和特征分析,因此,本文主要以不同的土纲为研究单位.

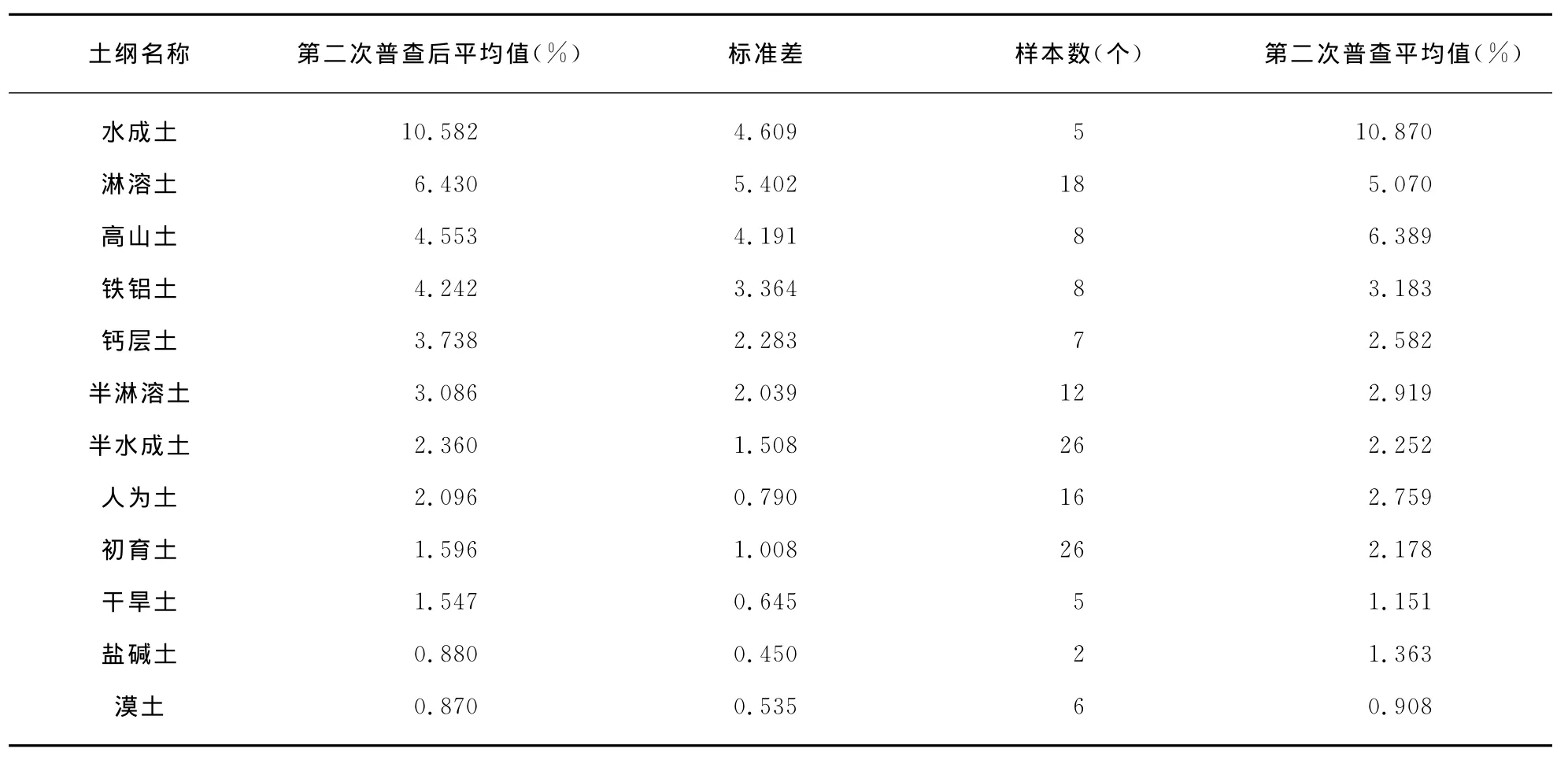

经统计分析,得到了第二次普查至今土壤发生分类所划分的12个不同类型土纲土壤有机质含量的平均值、标准差等指标,具体结果见表1所示.从中可以看到,不同类型土壤有机质含量平均值差异较大,其基本规 律 为:水 成 土(10.582%)> 淋溶土(6.430%)>高山土(4.553%)>铁铝 土(4.242%)>钙层土(3.738%)>半淋溶土(3.086%)>半水成土(2.360%)>人为土(2.096%)>初育土(1.596%)>干旱土(1.547%)>盐碱土(0.880%)>漠土(0.870%).水成土土纲主要为沼泽土和泥炭土,这两类土壤多见于低洼区,土壤水分常处于饱和状态,有机质主要呈嫌气分解,有机质积累明显,因此,有机质含量最高;淋溶土分布地区的自然植被以落叶阔叶林、混交林、草甸和沼泽草甸类型的草本植物为主,生物量大,腐殖质积累明显,同时淋溶土又是农业生产重要地区的土壤,经常施用的肥料也使得土壤肥力较高,土壤有机质含量仅次于水成土;高山土多分布于海拔较高的区域,较低的温度使得有机物不易分解而有利于腐殖质的积累,因此,土壤有机质含量也居于较高的位置;铁铝土分布地区的气候常年高温多雨,虽然矿物分解和盐基淋失严重,但生物循环作用旺盛,土壤肥力始终维持在一定水平上,从而土壤有机质含量也较高;盐碱土上仅能生长极少数耐盐碱的植物,土壤理化性质差,因此,土壤有机质含量较低;漠土地区干旱少雨,植被稀疏,土壤有机质积累作用不明显,有机质含量在所有土壤类型中最低.

表1 不同类型土壤有机质含量的统计特征Tab.1 The statistical characteristics of soil organic matter content(SOMC)from 12soil classes

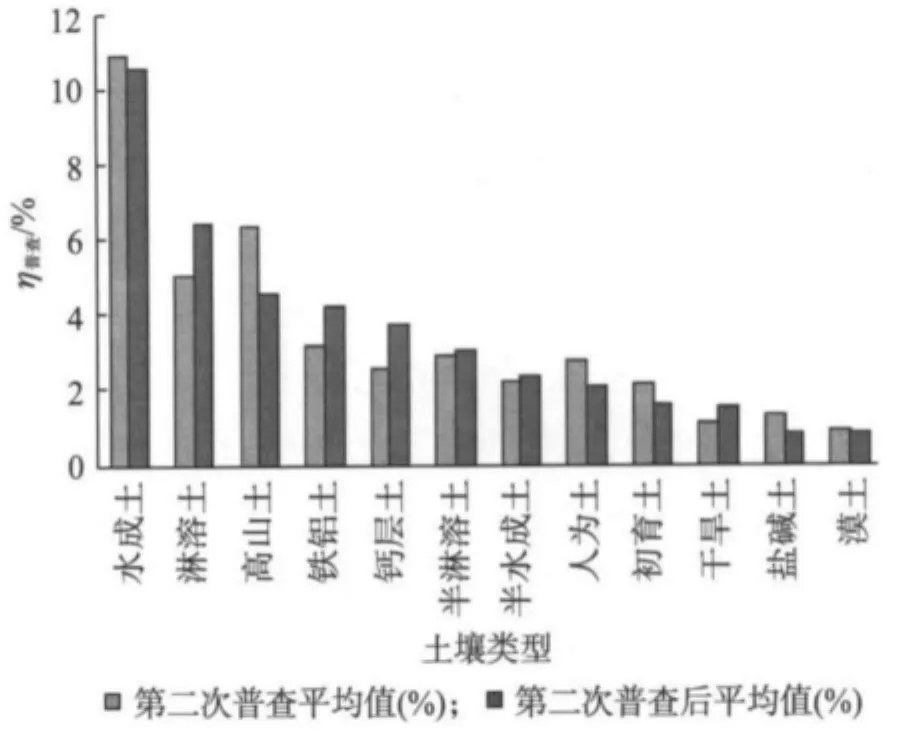

同时可以看到,与第二次土壤普查时的数据相比,钙层土、盐碱土、干旱土和铁铝土在数值上有超过30%的变动幅度,其余土壤类型变化相对较小;虽然有一半的土纲土壤有机质含量相对高于第二次普查时的均值,但并未表现出整体上的明显增加或下降趋势(图1,见第222页).另外,不同土壤类型间的有机质含量大小排序趋势基本未变,依然表现为水成土、淋溶土、高山土和铁铝土的有机质含量水平较高,盐碱土和漠土的有机质含量远低于其他类型.所得到的这种结果可以以土壤有机质含量所保持着的一种动态平衡来解释,许多自然因素(如气候、植被和地形等)和人为因素(土地利用和管理水平等)影响着土壤有机质的周转过程,土壤有机质含量在一系列自然和人为因素综合作用下保持着动态的平衡[23].

2.2 不同地区土壤有机质含量的变化特征

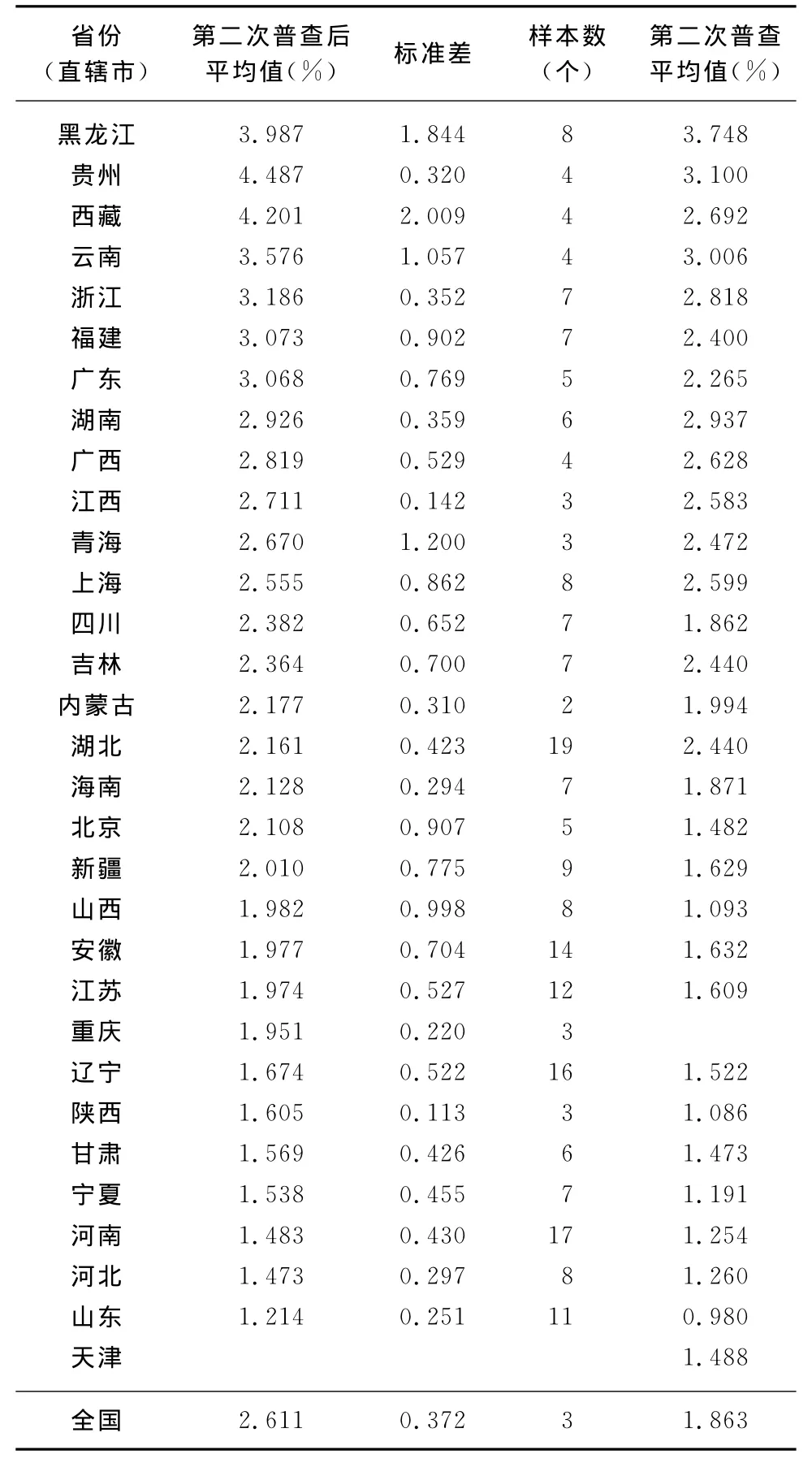

我国幅员辽阔,气候类型多样,地形地貌复杂,不同区域由于自然和人为因素的不同其土壤有机质含量也有所差异.以往的研究多倾向于探讨地块或县域层次上有机质的变化[12,13,24],本文则统计整理出了第二次土壤普查至今不同省份尺度的土壤平均有机质状况及其他统计特征(表2).

图1 不同时期不同土壤类型有机质含量的比较Fig.1 The comparison of SOMC from different soil classes during several phases

从表2中可以看到,在省级尺度下,平均有机质含量最高的前3个省份分别为贵州(4.487%)、西藏(4.201%)和黑龙江(3.987%);最低的省份为河南(1.483%)、河北(1.473%)和山东(1.214%).经计算后的第二次普查汇总数据显示[18],黑龙江(3.748%)和贵州(3.100%)同样也是第二次普查期间土壤有机质含量最高的前两个省份,位于第三的是云南(3.006%);而山东(0.980%)仍是土壤有机质含量最少的省份,其他两个含量较少的省份分别为陕西(1.086%)和山西(1.093%).此外,除了缺乏相关统计数据的重庆和天津,有90%的省份第二次普查后的有机质含量较第二次普查时的要高.

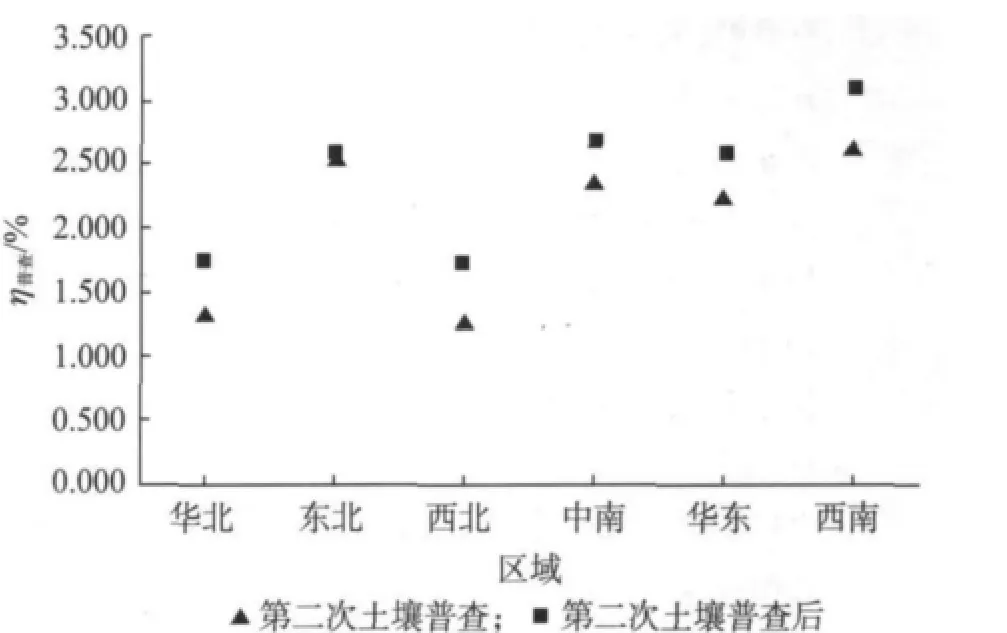

根据《中国土种志》统计资料的分区,可分为华北、东北、西北、中南、西南和华东6大区域[25]:第二次土壤普查以来的分区域统计结果为:西南(3.099%)>中南(2.672%)>东北(2.607%)>华东(2.579%)>西北(1.741%)>华北(1.740%).西南区的土壤有机质含量最高,主要由于其地处湿润地区,自然植被生长良好,生物量大,且温度相对较低,因此,有利于有机质的积累;中南区虽然自然环境条件也很优越,但温度相对比西南区要高,有机质易于分解,因此,其土壤有机质含量要低于西南区;西北和华北区多处于干旱和半干旱区,降雨量少且植被稀疏,特别是西北地区,由于多年来长期进行不合理的人类活动,导致地表植被破坏严重,水土流失非常严重,因此,该两区的土壤有机质含量为六大区域中最低.与第二次普查时的数据相比(图2),6大区域的土壤有机质含量都有所提升,提升幅度最大的为西北区和华北区,分别提高了34.54%和27.57%,可能与国家实施的相关政策如进行耕地质量保护和建设、实施土壤有机质提升补贴等有关,科技的发展和人们保护意识的提高,人为地改善了土壤质量.

表2 不同省份(直辖市)土壤有机质含量的统计特征Tab.2 The statistical characteristics of SOMC from different provinces

3 结 论

图2 不同时期不同地理区域土壤有机质含量的比较Fig.2 The comparison or SOMC from different geographic regions during several phases

(1)我国12个土纲土壤有机质含量平均值差异较大,从大到小的排列顺序依次为:水成土(10.582%)>淋溶土(6.430%)>高山土(4.553%)>铁铝土(4.242%)>钙层土(3.738%)>半淋溶土(3.086%)>半水成土(2.360%)>人为土(2.096%)>初育土(1.596%)>干旱土(1.547%)>盐碱土(0.880%)>漠土(0.870%).

(2)与第二次土壤普查时的有机质含量数据相比,钙层土、盐碱土、干旱土和铁铝土有机质含量变动幅度较大,变幅超过30%,其余土壤类型变化相对较小.不同土壤类型间的有机质含量大小排序趋势基本未变.

(3)统计分析了第二次土壤普查至今不同省份尺度的土壤平均有机质状况及其他统计统计特征.按《中国土种志》的分区标准,全国6大区土壤有机质含量呈现的规律为:西南区(3.099%)>中南区(2.672%)>东北区(2.607%)>华东区(2.579%)>西北区(1.741%)>华北区(1.740%).

[1]李志洪,赵兰波,窦 森.土壤学[M].北京:化学工业出版社,2005.

[2]赵建华,盖艾鸿,陈 芳,等.基于GIS和地统计学的区域土壤有机质空间变异性研究[J].甘肃农业大学学报,2008,43(4):103-106.

[3]Huang B,Sun W X,Zhao Y C,et al.Temporal and spatial variability of soil organic matter and total nitrogen in an agricultural ecosystem as affected by farming practices[J].Geoderma,2007,139(3/4):336-345.

[4]Gray L C,Morant P.Reconciling indigenous knowledge with scientific assessment of soil fertility changes in southwestern Burkina Faso[J].Geoderma,2003,111(3/4):425-437.

[5]Canals L M,Romanya J,Cowell S J.Method for assessing impacts on life support functions(LSF)related to the use of‘fertile land’in Life Cycle Assessment(LCA)[J].Journal of Cleaner Production,2007(15):1426-1440.

[6]严昶升.土壤肥力研究方法[M].北京:农业出版社,1988,411-419.

[7]夏 晗,庄思全.科学利用耕地,提高土地生产力[J].土壤肥料,1999(6):45-46.

[8]Darilek J L,Huang B,Wang Z G,et al.Changes in soil fertility parameters and the environmental effects in a rapidly developing region of China[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2009(129):286-292.

[9]马 强,宇万太,赵少华,等.黑土农田土壤肥力质量综合评价[J].应用生态学报,2004(10):1916-1920.

[10]周 旭,安裕伦,许武成,等.基于GIS和改进层次分析法的耕地土壤肥力模糊评价——以贵州省普安县为例[J].土壤通报,2009,40(1):51-55.

[11]王 茹,张凤荣,王军艳,等.潮土区不同质地土壤的养分动态变化研究[J].土壤通报,2001,32(6):255-257.

[12]迟凤琴,宿庆瑞,王鹤桥.不同有机物料在黑土中的腐解及土壤有机质平衡的研究[J].土壤通报,1996,27(3):124-125.

[13]李香兰,宋才炽.安 塞.新修黄绵土农地有机质分解及土壤有效养分变化[J].水土保持研究,1996,3(2):29-35.

[14]Chien Y J,Lee D Y,Guo H Y,et al.Geostatistical analysis of soil properties of mid-west Taiwan soils[J].Soil Science,1997,162(4):291-298.

[15]张麦生,陈荣江,宋小顺,等.新乡市耕地土壤养分现状与施肥对策[J].河北农业科学,2010,14(3):19-21.

[16]吴乐知,蔡祖聪.中国土壤有机质含量变异性与空间尺度的关系[J].地球科学进展,2006,21(9):965-972.

[17]李启权,岳天祥,范泽孟,等.中国表层土壤有机质空间分布模拟分析方法研究[J].自然资源学报,2010,25(8):1385-1399.

[18]王 卫,李秀彬.中国耕地有机质含量变化对土地生产力影响的定量研究[J].地理科学,2002,22(1):24-28.

[19]陈 芳,盖艾鸿,李纯斌.甘肃省土壤有机碳储量及空间分布[J].干旱区资源与环境,2009,23(11):176-181.

[20]于建军,杨 锋,吴克宁,等.河南省土壤有机碳储量及空间分布[J].应用生态学报,2008,19(5):1058-1063.

[21]陈志诚,龚子同,张甘霖,等.不同尺度的中国土壤系统分类参比[J].土壤,2004,36(6):584-595.

[22]全国土壤普查办公室.中国土壤[M].北京:中国农业出版社,1998.

[23]戴万宏,黄 耀,武 丽,等.中国地带性土壤有机质含量与酸碱度的关系[J].土壤学报,2009,46(5):851-860.

[24]张自立,张文才,兰 金,等.凤台区钱庙乡土壤养分的变化[J].安徽农学通报,2000,6(5):41-422.

[25]中国人民共和国水利行业标准.土壤侵蚀分类分级标准SL190-2007[M].北京:中国水利水电出版社,2008.