水下分流河道砂体的叠置样式及其储层非均质性变化特征

赵小庆,鲍志东,刘宗飞,柴秋会

1)中国石油大学地球科学学院,北京,102249; 2)中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京,102249

内容提要:在研究区目的层进行高分辨率层序地层研究的基础上,对分流河道微相的储层质量非均质性进行分析,应用不同级次基准面旋回成因的沉积学分析和表征储层质量非均质性的各项岩芯化验、统计学数据定量分析,指出基准面旋回因素对不同级次水下分流河道主体储层质量非均质性影响存在差异:单一水下分流河道和单期复合水下分流河道的储层质量非均质性呈正韵律变化,多期复合水下分流河道储层质量非均质性分布呈不规则趋势,多级次的基准面旋回及其伴随的可容纳空间变化所引起的沉积环境的变化影响水下分流河道储层非均质性。

三角洲前缘是我国已发现油田的重要储层类型之一(徐安娜等,1989),而水下分流河道是河控三角洲前缘储集砂体的重要组成部分,故进行水下分流河道储层非均质性研究对油气开发及剩余油挖潜具有非常重要的现实意义。广大学者在储层质量非均质性层次分类的基础上(裘亦楠,1991;陈占坤等,2006),分析了影响储层物性分布规律的控制因素,发现储层质量非均质性不但受构造运动(曾联波等,2007)和成岩作用(郑俊茂和庞明,1989;熊琦华等,1994;邹才能等,2008)影响,同样受控于沉积因素(韩会军等,2007)。而基准面旋回通过可容空间与物源供给相对变化等沉积过程(付国民等,2005)对沉积物的岩矿类型(罗忠等,2007)、岩相组合(Timothy,2000)和规模展布(樊太亮和李卫东,1999)产生影响,从而使储层沉积微相类型产生差异(张世广等,2009),最终使不同旋回阶段的砂岩储层的质量非均质性有异。前人研究主要侧重于在探讨不同基准面旋回中不同沉积微相类型对储层质量非均质性差异的影响,对不同基准面旋回阶段的水下分流河道储层质量非均质性的分布特征及控制机理则探讨较少(樊太亮和李卫东,1999;柯光明等,2007)。本文以扶余油田东区扶余油层水下分流河道储层为例,在应用密井网(平均井距125m)建立高分辨率层序地层格架的基础上,对2216口井的储层物性参数进行分析,探讨基准面旋回对水下分流河道储层非均质性的控制作用。

图 1 松辽盆地扶余油田地理位置图(据王永春,2001)Fig.1 Geographical location of the Fuyu Oilfield in the Songliao Basin (after Wang Yongchun, 2001)

1 区域地质概况

扶余油田位于松辽盆地南部扶新隆起带东缘扶余Ⅲ号构造(图1),松辽盆地南部中央坳陷区东缘,是一个被断层复杂化的多高点穹隆背斜,油藏类型为被断裂复杂化的层状构造油藏。主力油层为白垩系泉头组上油组,是一套完整的河流—三角洲沉积(王志武等,1993),其中泉四段扶余油层为典型的三角洲前缘沉积(张庆国等,2007;胡学智等,2008),油藏埋深300~500m,厚度约为200m,为本次研究的目的层段。

扶余油层的孔隙类型主要以原生砂岩粒间孔隙为主,次生孔隙不发育,喉道形态较为复杂,储层有效厚度平均为6.6m,主力油层主要包括扶余油层的2、4、7、9、10小层,孔隙度平均为25%,渗透率平均为160×10-3μm2,属中孔中渗储层;储层矿物成分以石英砂岩为主,胶结类型以泥质和钙质胶结为主,岩石成分成熟度和结构成熟度较高;岩石固结程度低到中等,颗粒接触以点接触和点线接触为主,整体处于早成岩阶段。由于埋深跨度较小(100m),故成岩作用储层质量非均质性影响较弱。

2 高分辨率层序地层格架

根据前人研究成果,可将扶余油层划分为13个小层、17个韵律层。结合前人对基准面旋回级次问题的大量研究(张庆国等,2007;胡学智等,2008),若将三级层序对应为长期基准面旋回,则可将扶余油层作为一个长期基准面旋回。在长期旋回内部,根据岩芯及测井曲线变化特征(表1),可进一步划分为4个中期基准面旋回、13个短期旋回(表2)。其中,短期旋回主要发育单一水下分流河道级次砂体,中期旋回对应复合水下分流河道级次砂体,长期旋回发育多期复合水下分流河道(图2)。

图 2 松辽盆地扶余油田东区基准面旋回综合模式图Fig. 2 Synthetic pattern of base-level cycle of K1q4 in the eastern Fuyu Oilfield, Songliao Basin

3 沉积微相特征与储层质量非均质定量评价参数

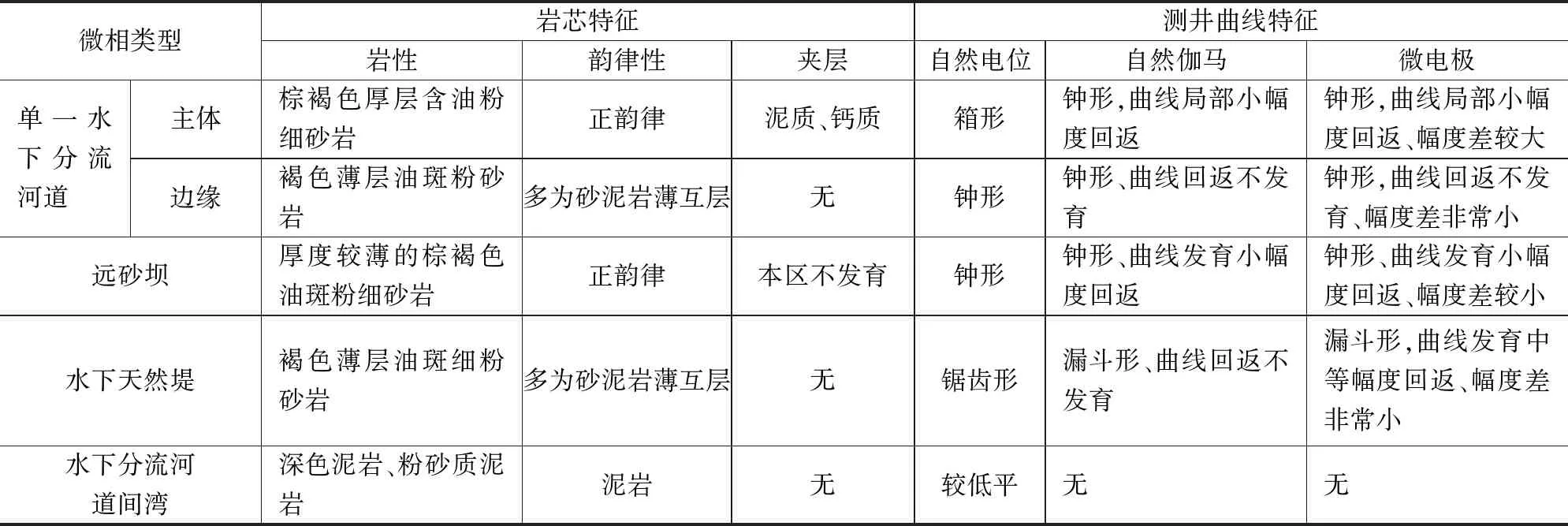

由于本文重点是探讨基准面旋回对单一微相储层质量非均质性的控制,本次研究对2216口开发井的单一水下分流河道主体的储层非均质定量评价参数进行了统计,并通过岩性和测井曲线特征在扶余油层识别出了水下分流河道、远砂坝、堤岸和水下分流河道间等微相类型(表3),综合考虑砂体发育程度及代表性,本次研究将对单一水下分流河道主体的储层质量非均质参数进行分析(吴胜和等, 2008;温立峰等,2011)。

4 基准面旋回对水下分流河道储层质量非均质性的控制

基准面旋回通过对异旋回和自旋回两种作用机制对储层发育产生影响(李海燕等,2004)。其中,异旋回主要是由盆地沉降、沉积物供给和湖平面变化等外部因素引起沉积体系的变化,自旋回则是通过河流洪水事件等水体自身水动力变化和山体垮塌等物源供给程度突然变化等现象进行表征。因此,自旋回通常以事件沉积作用为主,如物源较近或盆地规模较小的沉积环境自旋回作用明显(刘国勇等,2006);并且在发育时间较短的基准面旋回,如短期或超短期级次旋回自旋回作用明显(尹太举等,2005);同样,在盆地基底升降等构造运动较平缓的情况下,自旋回也会对储层砂体的沉积产生明显影响。

表 1 松辽盆地扶余油田东区扶余油层高分辨率层序地层格架特征和识别手段Table 1 High resolution sequence stratigraphic frame work features and recognition method of the K1q 4 in the eastern Fuyu Oilfield, Songliao Basin

4.1 短期基准面旋回与单一水下分流河道储层质量非均质性关系

通过对工区目的层10个短期基准面旋回进行研究发现,单一水下分流河道主体储层质量非均质性自下而上呈整体变强的正韵律为特征。下面将以SSC3短期旋回为例(图3),对这一现象进行详细论述。

图 3 松辽盆地扶余油田SSC3短期基准面旋回非均质模式(J20井)Fig. 3 The macro scopichetero geneity pattern of SSC3 short-term base-level cycles in the Fuyu Oilfield, Songliao Basin (Well-J20)

在SSC3短期基准面旋回中,随着基准面下降,可容纳空间与物源供给比值不断增加,沉积水体变深、水动力条件变弱,使沉积的砂体粒度不断变细、泥质含量也相应升高,故储层孔隙体积总体变小、孔隙度变小,并且孔隙喉道由于直径减小、泥质颗粒增多等原因,逐渐易被堵塞。这是由于随着水动力条件(自旋回因素)的减弱,沉积物的粒度中值变小、孔隙体积减小,且泥质颗粒相对增加,使储层的平均孔喉半径减少、孔喉体积比减少、均质性和连通渗流能力不断减弱,同时,由于与前三角洲泥岩的距离不断减少,储层物性夹层区域发育。因此,单一水下分流河道主体自下而上呈储层质量非均质性整体变强的正韵律为特征。

表 2 松辽盆地扶余油田东区泉四段高分辨率层序地层划分与岩石地层对比关系表Table 2 The comparison between the high resolution sequence stratigraphic division and the lithostratigraphy of the K1q4 in the eastern Fuyu Oilfield, Songliao Basin

表 3 松辽盆地扶余油田东区泉四段不同类型沉积微相特征Table 3 Different types of sedimentary microfacies characteristics of the K1q4 in the eastern Fuyu Oilfield, Songliao Basin

图 4 松辽盆地扶余油田水下分流河道主体物性及非均质性与中期基准面旋回的关系Fig. 4 The relationship between the underwater distributary channel’s physical parameters and lithologic inter bed and the middle term base-level cycles in the Fuyu Oilfield, Songliao Basin

在此过程中,储层分选系数(通过反映沉积物搬运距离而间接表征湖平面升降等异旋回因素)基本不变,说明虽然异旋回因素在沉积过程中同样影响着单一水下分流河道主体的非均质性,但由于短期旋回持续时间较短,使异旋回因素变化处于相对静止的状态,此时沉积水体的水动力条件等自旋回因素(黄彦庆等,2006;吴胜和,2010;温立峰等,2011;吴胜和等,2011)成为影响单一水下分流河道主体储层质量主要原因。所以,在自旋回因素影响下,砂体内部互相叠置且相对独立的物性韵律单元与物性夹层进行有序组合,导致单一水下分流河道主体储层质量非均质性呈现正韵律特征。

图 5 松辽盆地扶余油田水下分流河道主体物性及非均质性与长期基准面旋回的关系Fig. 5 The relationship between the underwater distributary channel’s physical parameters and lithologic inter bed and the long term base-level cycles in the Fuyu Oilfield, Songliao Basin

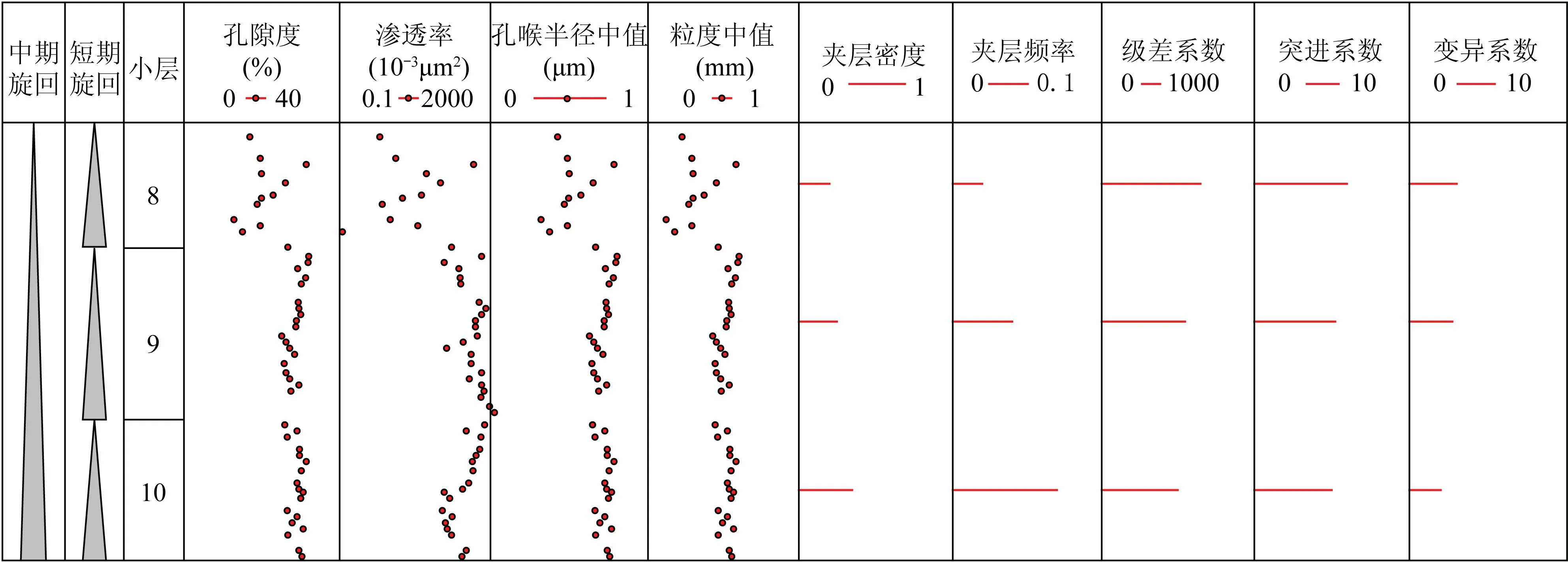

4.2 中期基准面旋回与复合水下分流河道储层质量非均质性关系

中期基准面旋回对应于复合水下分流河道主体级次砂体,由多期单一水下分流河道复合而成。虽然微相类型相同,但处于中期旋回不同位置的单一水下分流河道主体的储层质量具有明显差异,并且其非均质性表现为自下而上依次变强的特征。由于MSC3中期旋回的砂体相对较发育且具有代表性,本文将对其进行重点分析。

MSC3中期基准面旋回发育于长期基准面旋回上升旋回的中期,由3个短期旋回组成。在中期旋回初期,由于可容纳空间远远小于物源补给,盆地以补给沉积为主,沉积了一套前三角洲泥岩;随后在构造等异旋回因素影响下,中期基准面上升,可容纳空间开始增大,但由于沉积物供给较多且搬运距离相对较远等原因,储层砂体发育且分选性较好(图4),导致此阶段发育的单一水下分流河道主体储层物性整体较好、非均质性较弱;并且由于泥质含量相对较小等原因,砂岩中泥质夹层相对不发育。随着中期基准面不断上升、可容纳空间与物源补给的比值不断增大,湖盆逐渐扩张,沉积地点靠近物源区,使沉积物搬运距离变短、分选变差;同时,在沉积水体的水动力条件持续变弱的影响下,使依次沉积的多期单一水下分流河道主体的物性整体逐渐变差、非均质性不断变强。故在构造等异旋回因素的控制下,储层的分选程度不断变差,使砂岩的孔喉结构相应变差,导致不同时期形成的单一水下分流河道的储层质量微观非均质性出现差异。

通过分析发现,中期旋回发育时间相对较长,处于中期旋回不同位置的单一水下分流河道,由于受到异旋回因素的影响而使各自的可容纳空间、沉积物补给和搬运距离有异,同时,体积分配和粒度分异作用也使各自沉积环境出现差异,导致相同类型微相的储层质量出现差异;再结合水动力条件持续减弱等自旋回因素影响,多期单一水下分流河道主体进行有序组合,使复合水下分流河道主体的储层质量非均质性总体表现为底部较弱、顶部较强的规律性变化。

4.3 长期基准面旋回与多期复合水下分流河道储层质量非均质性关系

对于长期基准面旋回从下到上,依次发育3期复合水下分流河道,分别对应于MSC3、MSC2、MSC1中期旋回。虽然同样由多期单一水下分流河道组成,长期旋回的储层质量非均质性却表现为,自下而上先由强变弱3个正旋回规律性变化(图5)。

这是由于长期旋回发育时间跨度较大,在中期旋回发育过程中,盆地基地升降等异旋回因素对其影响显著,使中期基准面出现周期性升降的特征,从而引起沉积水体的水动力条件出现由强变弱的非持续性变化。因此,在中期基准面旋回范围内,自旋回因素对储层发育的影响会受到异旋回因素的制约,在此条件下,多期复合水下分流河道主体之间的储层质量非均质性差异较大、分布的规律性不明显。

5 结论

(1)由于研究区目的层构造发育较为简单、储层埋藏深度变化较小,故构造运动和成岩作用对研究区目的层水下分流河道储层质量非均质性的整体影响差异较小。

(2)研究区目的层水下分流河道主体储层质量非均质性主要受控于多级次的基准面旋回及其伴随的可容纳空间变化所引起的沉积环境的变化。

(3)研究区目的层单一水下分流河道主体储层质量非均质性主要受自旋回因素影响而表现为正韵律特征,单期次复合水下分流河道主体储层质量非均质性受自旋回和异旋回因素共同控制而呈现底部较弱、顶部较强的规律性变化,多期次复合水下分流河道主体储层质量非均质性受异旋回因素主导而出现无规则分布。