“科研的热情源于对生命的珍视”

文/本刊记者 汪玚

“科研的热情源于对生命的珍视”

文/本刊记者 汪玚

震后公路桥隧快速检测评估及应急保通技术研究宏观特征的归纳,进行特征提取,建立损伤分级的图形标杆,把外在的定性特征和内在的定量性能挂钩,从而实现定性和定量的统一、方便性和准确性的统一。

“最后我们的解决方法是,以定性为主,定量为辅进行评估。”

“我们并非要独创体系,而是要做好我国桥梁隧道养护管理体系在防灾减灾方面上的补充和延续。”

我国震后公路桥隧快速检测评估的发展,可谓经历了从无到有的过程。

1995年以前,我国没有这方面的技术,可以说是处于空白阶段。汶川地震后,我国迅速翻译了一些日本、美国地震评估的图表。“可以说,本课题研究撰写了我国目前各方面的相关手册和指南,包括《震后公路桥梁快速评估简明手册》、《震后公路桥梁应急处治指南》、《震后公路隧道快速评估简明手册》和《震后公路隧道应急处治指南》等,提出了适合我国的工作和技术两套体系,提出了包括桥梁和隧道两方面共11类30余种加固方法。基本填补了相应空白。”

图为李健带团队赴日本调研。后排右二为课题负责人、交通运输部公路科学研究院公科固桥技术有限公司副总经理李健

“我们并非想创建体系,而是做好我国桥梁隧道养护管理体系在防灾减灾的补充和延续,很多方法也都源于现有 体系,只不过在日常和应急状态下的侧重点不同。”李健表示。

与美国、日本相比,我国震后应急保通技术并不算十分发达,尚有很多需要借鉴学习的地方。

李健向记者讲述了他出国调研时的一些感受。“我们考察时,与日本专家进行了深入浅出的交流,其中探讨的很多关键问题,甚至改变了我们好几个专题的方向。”

李健还提及了美国研发的一种模拟系统,收录了全国的桥梁隧道,当地震参数确定后,在直升机、卫星等侦测或实地拍摄的同时,能在计算机上自动将震中及周边可能坍塌率高的桥梁显示出来,而且比较精确。

接受并融合了两个地震多发国家的经验理论后,李健认为:“虽然我们基本倾向于日本的经验理论,但美国的研究态度还是值得我们学习的,虽然由于我国构造物较离散,该系统未必适合我国国情,但该系统的创新模式希望以后有机会能够尝试。”

“无论常规还是应急桥梁加固,我们都应向形成模式化、机械化技术体系的方向发展。”

“无论常规还是应急加固桥梁,均应向形成模式化、机械化技术体系发展,提高桥梁加固的科学性、快速性,同时形成产业化。”李健的话充满方向性。

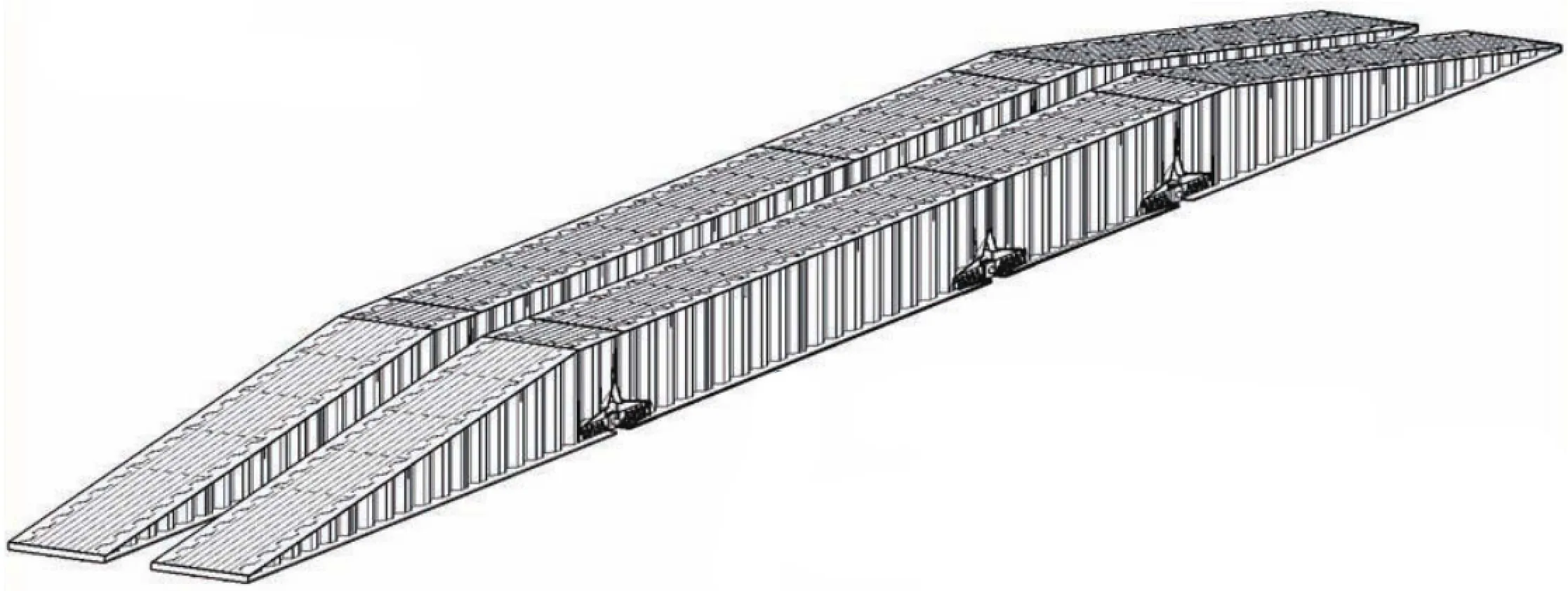

有两个关键产品让课题组花了很多时间,这就是快速组拼模块式应急梁和隧道快速防护系统。

课题组研发的模块化快速组拼应急桥在汇报会上引起了交通运输部总工程师周海涛的兴趣。

李健介绍说,该应急桥桥体采用双π形截面模块化设计,具有重量轻、稳定性好、跨越能力强、组合拼装灵活、拼装架设快速方便的特点。桥梁节段可利用轻型货车运输,使用随车吊架装卸和移动拼装,利用手拉葫芦或扒杆等简单器具实现架设。能够跨越30米的障碍,满足30吨车辆单向通行,可在2小时内完成拼装架设。与321钢桥和HD200钢桥相比,在同等跨径和车道数量的前提下,减轻结构重量达40%以上,节省架设时间达75%以上。

课题的另一突破是革新了评估参照表。过去的评估主要是经验优先,而课题组的评估参照表可以通过图形标杆,简单勾选的方式,即使非专家级人员也能轻松对比判定,大大增加了评估结果的科学性和可操作性,并通过平板电脑平台,将现场情况拍照存储或传回后台,形成软件硬件和工程产品的跨专业组合。

“我们阶段性地向青海、云南、四川发放了调查问卷,向一线养护人员、业内专家调查关于应用评估表格和评估方法后的感受、方法能否实施、还有哪些建议等内容,得到了很多好的反馈意见,这些意见也被应用于后期修改和完善上。”李健说。

当课题完成大约2/3时,玉树地震发生了,这对课题组来说,无疑是一次现场测试。实践证明,课题成果收到了很好的效果。

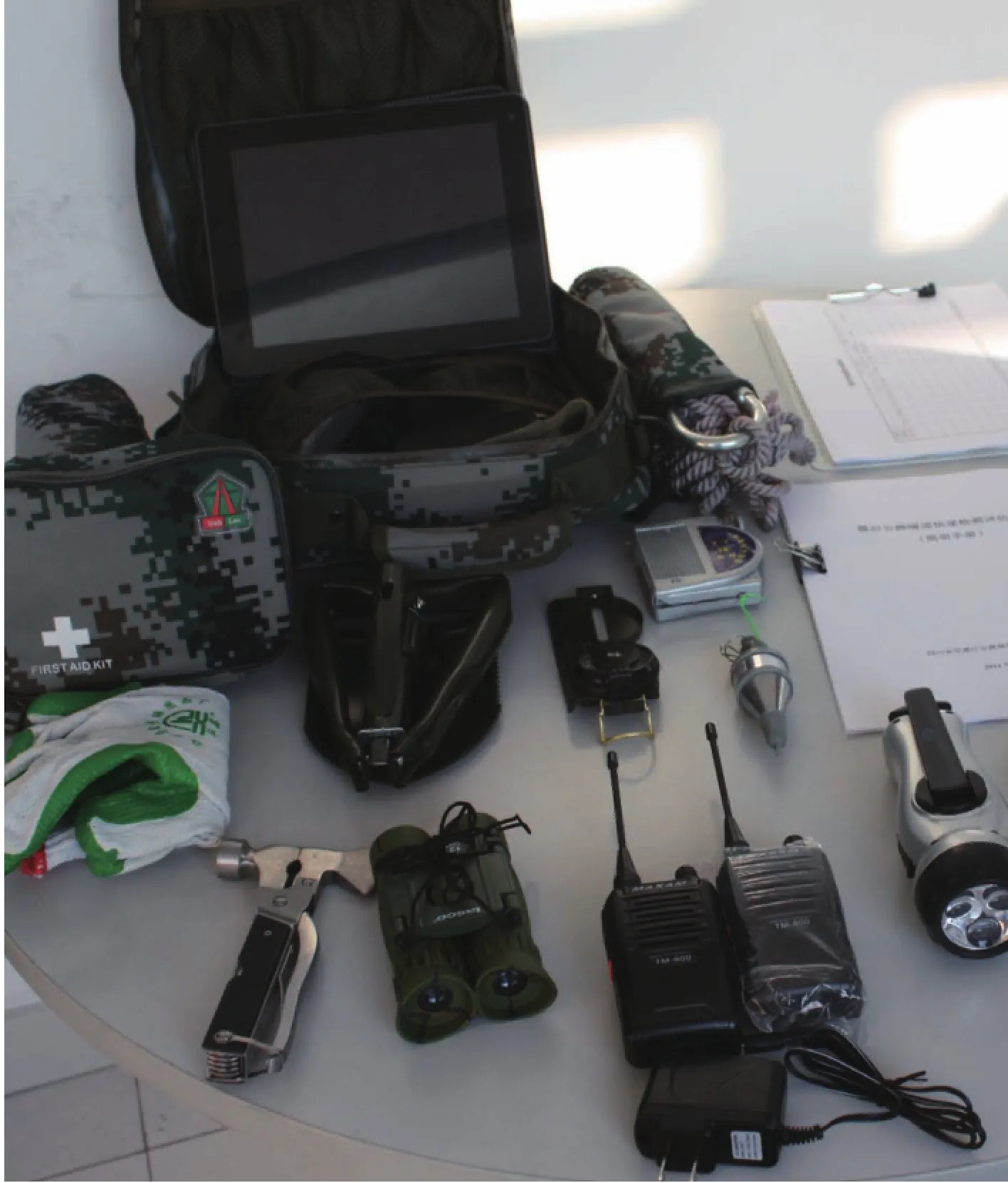

“青海省交通厅和云南省交通厅对课题成果都十分肯定。在应用时发现不足的地方,后期也已根据现场情况做了改进。如使用平板电脑拍照并记录照片编号,回来再根据照片调取,比在地震现场用文字紧急描述的效果要好很多。”值得一提的是,李健本人在彝良震后的桥梁评估中受了伤,但他不愿过多透漏当时的情况,只是补充说明为了确保安全,他们对快速评估的检测装备和人员自救装备都进行了详细规定。

“小小成就感,希望还能做到更好。”

对于推广震后公路桥隧快速检测评估及应急保通技术的应用前景,李健自信满满。

“我国从1988年开始进入第五个地震活跃期,目前已进入了强震高发期。对于我国广大范围的高地震烈度区域来说,地震灾害随时都可能发生,必须常备不懈、做好随时应用的准备。本项目研究成果能够大幅度提高震后震后公路生命线的抢通保通速度,为震后救援和救灾节省大量宝贵的时间,确保震后公路生命线的畅通,对震灾应急救援工作的开展具有不可替代的作用,应用前景非常广阔。”

描绘完一张蓝图,又要探寻新的起点,李健和他的团队则希望脚踏实地,将每一个圈画圆画满。

在李健眼中,课题研究是一个动态的过程。“这套技术体系是以汶川为样板,但是,就这一个样板空间够不够?我们得出的东西是否存在不合理或者片面的地方?体系仍需验证并不断完善。另一方面,技术指南向规范发展要经历一个标准化研究的过程,尽快在全国推广和应用也是我们接下来想做的事情,希望得到行业主管部门的支持。”

当记者要求用简短的语言总结对课题的感悟时,李健说道:“我想感谢我的学科带头人张劲泉副院长,今天的成果来源于他的严格要求和准确指导,让我们受益良多。我简单谈两点感受,一是我国科研已经从“左顾右盼”向自主研发迈出了一大步。科研人员必须把握好这得天独厚的机遇,即便是自然灾害,也是要抓住的科研现场;二是我们虽然研究了应急手段,但防灾减灾的关键是预防和规划,应把精力往前放。事先的规划一定比事后的应对更加科学。”

谈及已经在用的课题成果,李健表示有些“小小的成就感”,但也表示以后的研究中“还能做到更好”。

“亡羊而补牢,未为迟也。希望我们今天的努力,能够在将来的地震救援中挽回更多生命,避免更多的经济和社会损失。科研的热情确实源于我们桥梁人的责任心和对生命的珍视,马克思说过,人只有为自己同时代人的完善,为他们的幸福而工作,他才能达到自身的完善。与同行共勉。”李健的话质朴而又耐人寻味。

课题组配备的抗震应急包