豆蔻年华的微笑——我的备忘录之一

蒋 韵

豆蔻年华的微笑——我的备忘录之一

蒋 韵

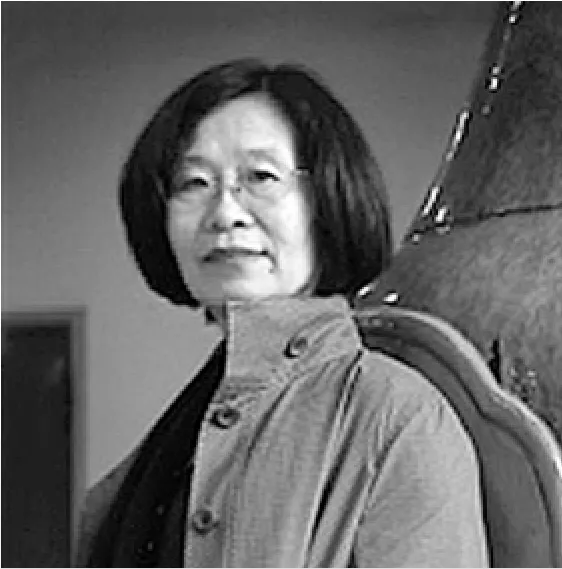

蒋韵,1954年出生于山西太原。1979年开始发表文学作品,迄今已发表小说、散文随笔等近300万字。著有长篇小说《隐秘盛开》《红殇》,小说集《完美的旅行》及散文随笔集《悠长的邂逅》等。曾获第四届鲁迅文学奖、赵树理文学奖、《中国作家》大红鹰优秀作品奖等奖项,作品亦被翻译为英、法等文字在海外发表、出版。

编者按:

本期特别奉上第二届郁达夫小说奖中篇小说奖得主蒋韵的随笔新作《豆蔻年华的微笑》,同时发表其访谈录和获奖作品授奖词,希望以此能让读者更接近作家的内心。

一

我妈的姥姥我自然没有见过,但我知道她是个疯子。从前,当我妈妈还健康的时候,偶尔会给我们讲她姥姥的轶事。我妈从小在天津长大,十二岁那年,日本人打进了天津租界,他们一路奔逃回到了故乡河南,就是在那里她第一次见到了自己的姥姥。那时,她姥姥已经是个病人了,身处在一个谁也走不进去的世界里,所以,她们彼此不亲。

我妈的姥姥家,在孟津,那是一个我至今还没去过的地方。孟津在黄河边上,有著名的古津渡口。当年,周武王伐纣,相传就是在这里会盟诸侯并从此处渡过了滔滔黄河,所以,孟津又名“盟津”。后来人们叫讹了,“盟津”就成了现在的孟津。我十二岁的妈妈,从一个花花世界来到这古朴的河边,还不会发思古之幽情,她学会了爬树,她和家乡的表弟兄们一起,爬到桑树上吃成熟的桑葚,桑葚饱满清香的汁液,把她的嘴染成了黑紫色。

在我妈的描述中,她的姥姥家,孟津某个村庄,就像是一个世外桃源。战火暂时还没有烧到这里,给了一个逃亡的孩子喘息的时间。这里的一切都是陌生的,从住的房屋,到土地里生长的东西,到那些她从没见过的油灯盏、纺车、织布机、磨坊,让她感到了一种新鲜的生机,和仁慈的安宁。也许,我妈骨子里是一个自然之子,所以她很快活,而比她小两岁的妹妹,则愁眉不展。

我妈的姥姥家,姓王,是当地的大户人家,她姥爷是一个乡绅,同时也是一名通岐黄之术的中医。她有众多的姨和舅舅,有亲的,也有表的。尽管在我妈他们一家到来时,许多的姨和舅舅已经离开家乡各奔前程,但王家的大宅院里仍旧是人丁兴旺,一群表兄弟表姐妹让她一时难以分辨他们到底是谁的儿女。我妈的姥爷,虽然是个乡绅,人却很开明,当年是他亲自把我姥姥也就是他最疼爱的女儿,第一个送进了城里的新学堂——简易女师读书。我姥姥幼年,女人们还兴裹脚,我姥姥的母亲,自然也是要给女儿裹脚的,只是,每每她刚大汗淋漓地给女儿裹紧,人一转身,我姥姥就爬下炕,一路爬到前院她父亲的厅堂,去找解放她的救星。就这样,一个裹,一个放,我姥姥的脚,自然不会是三寸金莲,却也永远地失去了天足的模样。

王家大院是个什么样的格局,我不知道,我不记得我妈具体地描述过它,只知道它很大,大到足以让一个孩子在里面迷失。可它是亲切的,辽阔而亲切,一点也不阴郁,所以它才可能成为我妈整个童年时代心灵上的“后花园”。——它当然应该有一个真正的后园,里面有水井,有各种果木,有榆槐和桑树,四季飘香。在这个乐园里,孩子们自由而快乐,只是偶尔,会听到有人大喊一声,“婆来了——”顿时,大家四散奔逃,也不辨真假。

婆,就是我妈的姥姥了,那时,她早已是病入膏肓,通岐黄之术的丈夫也束手无策无力回天。女儿还有媳妇们轮流看护她,她的意识沉入了黑暗混沌之中,但身体却仍是强健的,腿脚利落,所以,她常常会出其不意乘人不备地出现在家里的任何地方,如同幽灵。有时,她也会边走边哼唱小曲,比如,“花花嗒嗒真好看……”听上去莫名其妙,什么东西花花嗒嗒真好看呢?没有人能够知道。我少女的妈妈却奇怪地记住了这一句,在后来的日子里,她常常向我们描述这一场景,那个疯姥姥,穿着绣花鞋,扭着,撒着裤腿,穿着怪异的衣服,唱着奇怪的小曲:“花花嗒嗒真好看……”就这样从母亲童年的花园向我们后辈走来。还有就是另一个场景,这个疯老妇,她一发怒,力大无穷,一把锄头居然能从她的手里飞出去,孩子们吓得惊声尖叫……这就是我的太姥姥留给我的全部印象。

从前,妈妈给我们讲述这一切的时候,我们没心没肺边听边笑,就像听一个和自己毫无关系的故事。后来,也不过是多了些好奇心,懂得了追问,她为什么会疯呢?说起来竟有一点戏剧性。原来,我太姥姥的一个儿子,也就是我妈的舅舅,曾经把她从家乡孟津接到了开封城里小住,这个儿子,那时正做着民国的官,是那个中原省份的教育厅厅长,有一天,有人给厅长家老太太送来了电影票,两张。电影,在那个年代那个内陆小城应该算是时髦的娱乐。但是那一天,我太姥姥身体有恙,又舍不得那两张票,就把那两张票送给了邻居家母女。不想,就在那一天,这家电影院由于烧着了胶片从而导致了一场熊熊大火,那对邻家母女,竟双双葬身火海……于是,我太姥姥疯了。

据说,我太姥姥,原本一点也不想去儿子家住的,她喜欢家乡宽敞的场院,喜欢闻庄稼的清香,喜欢织布机,喜欢坐在织布机前织出花纹别致手感绵密墩实的土布,喜欢打理这个人口众多却井然有序的大家庭,也喜欢帮助丈夫翻晒那些从山里挖回来的草药,喜欢手上、衣襟上被草药熏染出好闻的草药香。她问做官的儿子,“我去你那儿能做什么呢?”儿子说,“娘,你什么也不用做,你该享享清福了。”做娘的只好成全儿子的一片孝心,于是,跟他进城,走上了一条不归路。

后来,我学医的母亲分析说,那惨剧发生时,应该正是我太姥姥的更年期,更年期症候群本来就有可能导致女性精神分裂,更何况突然遭此惨祸,强烈的内疚、自责、后悔压垮了这个善良的女人,从此,她坠入了万劫不复的黑暗。

二

我女儿上初中时,有一个非常要好的朋友,小名叫航航,常常,女儿回家来,在饭桌上,给我们讲关于航航爷爷的故事,比如,有一天深夜,爷爷推醒了睡在他身边的老伴儿,也就是航航的奶奶,礼貌却困惑地问道:“同志,请问你是谁?”

我们笑得几乎喷饭。

又或者,他在对讲机里跟自己的孙女通了话,并打开了防盗门,然后对家里人说,“刚才楼下有个人叫我爷爷,她说她叫航航,也不知道是谁家的孩子!”

诸如此类。

很长一段时间,航航爷爷的“轶事”,就像我家餐桌上的“佐餐品”,那时候,我一点也不能体会,这个老人,这个爷爷,他在日益临近的黑暗中,在这种抹杀一切生命痕迹的黑暗渐渐到来的时刻,那种束手待毙的绝望和恐惧。

有时,我们笑得太没心没肺的时候,我母亲会这样对我女儿说,“宝贝儿,别笑人家,也许有一天,姥姥也变成那样了呢!”听到这话,我们这些人就会毫不犹豫地说道,“怎么可能?你怎么可能变成那样?别瞎说!”好像我们和上帝有约似的。

这种时候我母亲就会搬出她姥姥来,说道,“这事可说不好,不说别的,我遗传不好,我姥姥就是个疯子。”

“那怎么能一样?那是意外打击下的精神分裂,这是老年痴呆!”我们言之凿凿。

“病不一样,可结果差不多。”母亲这样回答。

是的,同样的黑暗,同样的深渊,无论用什么名称给那黑暗命名,老年性痴呆、失智患者、阿尔兹海默症,或者,精神分裂……都丝毫不能改变那黑暗的残忍。

2009年,春节,我们全家在北京团聚,有一天,热热闹闹一家人坐在一辆商务车上出行,我弟弟充当司机,妈妈突然扯扯我的衣袖,小声问道,“坐在你弟弟旁边的那个孩子是谁呀?”

我一下子愣住了,手脚冰凉。

那是我弟弟的孩子,她嫡亲的、唯一的孙女。

就跟闹着玩儿似的,不幸就这样降临了,黑暗的大幕悄悄拉开了,只不过,我还不能完全知道它的厉害,并且心存着侥幸:也许,那只是一时的糊涂而已。我的妈妈,是那种非常聪明、聪慧、能干的女人,她的职业是眼科医生,从小,我就知道,她的眼科手术做得非常漂亮,在我们的城市颇有口碑,是业界有名的一名专家。不仅如此,她“上得厅堂,下得厨房”,巧手慧心,会织特别美丽的毛衣,会做菜……我女儿出生后仅二十八天,她就把我们母女接回了娘家,从此,我女儿就再也没离开过姥姥家,直到她十八岁出国读书。一直以来,妈妈就是我的依靠,就是我的主心骨。我的女儿小时候,身体孱弱,常常生病,夜里发烧,永远都是妈妈和我一起,守护在女儿身边,给她用酒精擦身体降温,喂她吃药。只有看到妈妈从容镇定、处变不惊的神情,才能让惊恐不已的我,稍稍安心。也因为有妈妈精心的养育,我孱弱的、缺钙的、头发稀疏爱哭的小女儿,才能长成如今这样一个健康、明朗、高挑、漂亮的姑娘……

所以,我不能相信,我脚踩的那片大地,会塌陷。

我需要挺住。

但是,在上帝和命运面前,我输了。

起初,母亲只是记不住事情,同样的问话,隔一分钟重复一次,重复无穷遍。或者,坐在车上,望着车窗外的街景,不厌其烦地,读那些广告和招牌:中国工商银行、中国建设银行、交通银行、并东包子铺、肥牛火锅、万民药店、并州南路、女子现代医院、二号航站楼……那种单调的重复,简直能让旁边的人发疯。但是,不记得从哪一天开始,她突然不再发问也不再阅读了,她失去了发问和阅读的能力。

后来,我总是想,那时候,她努力地、聒噪地阅读那些招牌,是想拼命挣扎地抓住和这个世界最后的一点清晰的联系,还是用这样的方式,和这个清晰的、活色生香的世界作最后的、无奈而眷恋的告别?

如今的母亲,不会说,不会动,不会排泄,瘦得只剩下一把骨头,躺在那种特制的床上,插着尿管,只能吃流食,用婴儿的奶瓶喝水。她变得非常非常安静,有时,她用奶瓶喝水的样子,像极了一个婴儿,眼神无邪而清澈,里面空无所有。我往往俯身望着这个专心致志吸吮着奶嘴、婴儿似的母亲,不知不觉,泪水夺眶而出。

在相当长的一段时间里,母亲的病态,会使我愤怒。我常常抑制不住这种愤怒而突如其来地爆发。那一年,2011年除夕,我们在父母的家里过节,那是一栋上世纪八十年代末期的旧建筑,电线老化,由于我们使用电火锅引起跳闸。我丈夫起身去检查电路,这时,手脚尚还利落的母亲禁不住像个孩子似的弯腰去触摸地上刚刚爆过火花的电插板,我们惊声大叫,拦住了她。不想,我才转身,她却又弯腰朝那插板伸出了手去,嘴里愤愤地说,“我偏要摸!——”一下子,我崩溃了,跳起来,冲着她一顿大吼大叫,浑身因为激动而颤抖。母亲也同样激动不已,父亲把挣扎扭动的她紧紧搂在怀里,嘴里叫着我的小名,说,“妈妈是想帮忙啊,妈妈是想帮忙……”听到这句话,我号啕大哭。

这个除夕,就这样被我毁了。

因为,我恐惧。

是的,这是一桩我无论怎样也不能接受的事情,我不能接受这样一个被这种残酷的病痛所剥夺、侵略、征服的母亲,我害怕,因为我知道我无能为力。人无能为力。无论我怎样祈祷、怎样努力、怎样挣扎,我聪慧的、心灵手巧的、尊严的、洁净的母亲,最终将会以最羞耻和不堪的形态,与我面对。

有一天,在母亲的病床前,女儿忽然问我,她说,“妈妈,姥姥给你讲过她初恋的故事吗?”

我摇摇头,心里一阵恍惚。

故事其实是简单的,就像大多情窦初开的小儿女所经历的那样,以为那是开天辟地以来最新鲜的情感。母亲的初恋,发生在她家乡省份的那座著名古城中,黄河日夜悬流在那古城的边上。那时,母亲仅仅是一个初中生,十三四岁,正是豆蔻年华,喜欢上了一个英俊的男孩儿。她大胆地给那男孩儿写了一封信,让自己的妹妹等在男孩儿回家的路上,把那封信交给了人家。第二天,男孩儿也写了一封信,以同样的方式把信交给了我母亲。就这样,他们鱼雁传书,而妹妹,则做了那个信使。终于,有一天,男孩儿勇敢地去我母亲的学校找我母亲了,那是所女校,一群女孩儿唧唧咕咕笑着偷看那男孩儿,而我母亲,则躲在了楼上,死活不肯下来。男孩儿失望地走了,从此没有再出现……

“我不是不愿意见他,那么多人,我是不好意思啊!”母亲笑着,这样对我女儿、她曾经最亲、如今却已不再认识的外孙女说。

女儿告诉了我这句话,我好像看到了母亲当年说这句话时那温暖的仍旧有些羞涩的笑容。

豆蔻年华的少女,嘴唇被桑葚染成了紫色,怀揣了如此美丽的心事,在母亲生命的另一边,在流沙滚滚的黄河岸,与我遥遥相望。

妈妈,我替你记忆这一切。

直到我的记忆死亡。

【责任编辑 李 萌】