田子坊追踪记

◆ 西土瓦 / 文

“田子坊”是上海最早的创意园区之一,声名在外。可是在今年3月14日发布的“2012年上海市三类旅游业态游客满意度测评报告”中,排名在全市3A景区的末位。

何以糟糕致此?在游客满意度调查结果公布后,该景区将如何改进?4月8日下午,记者进行了实地追踪。

“螺蛳壳里做道场”

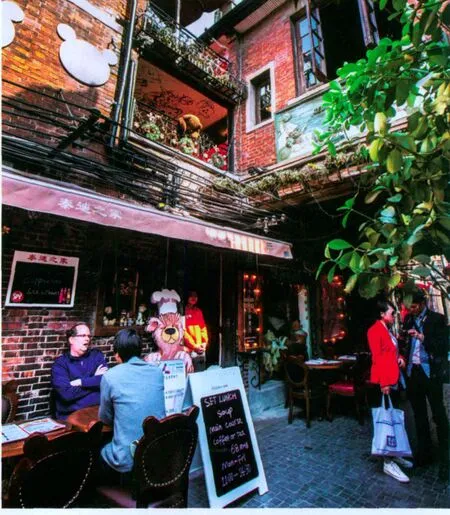

出租车停下,说“到了”。记者一看,是泰康路210弄。门口不少老外正在往里走。跟着一走,一拐就垮进了石库门弄堂。无数的店招在前面、在左面、在右面向你“扬招”,身处熙熙攘攘的人群,一时有些恍惚,不知道往哪里走好。

田子坊是一个有着几十幢石库门房子的上海老弄堂。成为“景区”,起步于1998年底,以一路发文化发展公司首先进驻为标志,不久又有陈逸飞、尔冬强、王音、王家俊、李守白等艺术家先后入驻,随之,艺术品商店也越来越多。

尔冬强艺术中心很大,由旧厂房改建,经常举办活动,记者曾好几次参加这里的发布会。陈逸飞工作室在这次采访中也兜到了,在上海天然味精厂旧址对门,尽管两扇黑大门紧紧关闭着,但“陈逸飞工作室旧址”牌子下,陈逸飞的亲笔签名“龙飞凤舞”,依然金光灿灿。

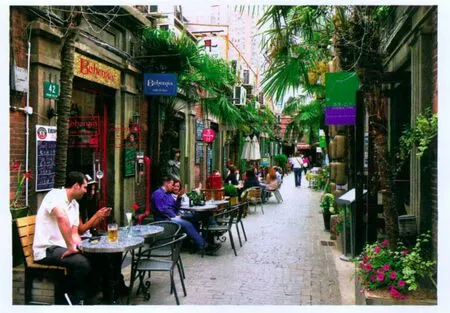

正因为有这两位艺术大师的领衔,慢慢这里成了上海文化的地标之一。渐渐地,夹杂艺术创意氛围的石库门居民生活,成了外国游客见识海派文化和生活的“实景地”。不承想,十多年光景,这里变得这样热闹——可谓“摩肩接踵”“人声鼎沸”。与前些年来时的感受,大不相同了。人,明显多了,从“不设门岗”“不卖门票”的东西南北十多个出入口自由涌入。各种小商品商店多了、各种咖啡馆、酒吧、茶馆开了,小餐饮明显增加了,平添了烟熏火燎的闹市气息,少了当年的静雅闲适。

从一簇簇中外游客坐着品味茶点、饮料的摊点旁边挤挤挨挨地穿行而过,见到不少街拍者或跨着相机、或举着手机,走走看看拍拍。时有弄堂阿姨出来,手持长长的“屋叉头”收晒衣服,不时还停下来与弄堂边长凳上晒太阳的老邻居闲聊。身穿绿衣的邮递员骑着自行车灵活地穿梭其间送刊送报,窄窄的弄堂墙面上,有各色店头商业广告,也有街道宣传栏窗。计生委的粉色工具箱与店招夹杂,老式的门面与做旧物什一起,分享午后的阳光……真正是“螺蛳壳里做道场”。

想来这样狭小的弄堂,这样密匝的人群,这样理不出头绪地来回周游,在测评中遭游客吐槽是难免的。游客的反映包括:店铺管理差、空间小、“曾看到过老鼠”、遭遇失窃情况等,想想也在情理中。

谨防“俗中无雅”“乱中无序”

走进一家眼熟的艺术小店,心境一静。原来这就是开张了五年的“大雅堂”,专售经过相关授权的两岸故宫古书画仿真藏品,很受国外游客的欢迎。前不久时装界著名设计师维维安·韦斯特伍德女士就在这里买走了一幅郭熙的《早春图》。想想,这样一幅价值连城的中国画,只要一万多元人民币,就可以天天在自家墙上观赏了,真是受用。

说起这个店,学美术出身的营业员小陈有些感伤。她说,复制品不仅具有观赏需求,更在文化传承中具有重要意义。一般的学习者都是从临摹开始,因此这些复制品可谓是传承古代书画艺术的“教具”。这个店开张时她就来了,已经五年了,眼见得客人越来越多,销售额节节攀升,可是现在却要搬走了。“房价太高了,去年还是2万多,今年再签要涨到5万。我们刚来时,只有六七千……”

事实上,要搬走的不止这一家艺术品商店。“尔冬强艺术中心难以承受租金,无奈告别田子坊”,这是去年10月的新闻。陈逸飞工作室呢,据说正在打官司,不久也可能要搬走。去年4月,曾有“陈逸飞工作室到期占房被业主起诉,或告别田子坊”的新闻。报道说,被告当时表示“我们愿意承租,也同意隔5年涨一次房租的做法。但是,希望能比市场价格稍微低一点,毕竟田子坊的陈逸飞工作室是为纪念陈逸飞才在这里设立的公益性质展览,而且对泰康路田子坊的兴起和改造都做出了巨大贡献。”

田子坊与新天地不同,新天地是开发商动迁了这个地块中所有的居民,保留了其中一部分石库门建筑的外表,拆除了其他,建造了现代化的大楼而形成了现在的格局;田子坊却是艺术家自发进驻、慢慢形成的,当时约有670户居民居住,渐渐房屋大多租赁给了商户,如今大约只有80户仍在此居住。

由于田子坊没有真正的开发商,艺术家一般都是自发前来,租金由供求关系决定,因此也出现了“层层转包”,炒高了租金。商家反映,专做转租生意者,开价巨高。还有海外推手推波助澜,意欲将这里打造成一片餐饮产业区,人为地将租赁价炒上了天。

由于艺术品与一般商品买卖不同,不见得每天有买者。记者在走访中,更加担心的是艺术家的搬走、创意机构的撤离。这样,田子坊“俗中有雅”“闹中取静”“乱中有序”的品牌特色、内在灵魂就会失去。也就是说,若餐饮、小商品蚕食了文化创意,田子坊“坊将不坊”,与田子坊得名的原意相去甚远了——据说田子坊之名来源于中国最早的画家“田子方”的谐音,“田子坊”隐喻画家的工作坊。艺术家的搬走、创意机构的撤离,剩下的小商品、小餐饮,能支撑得起田子坊吗?“俗中无雅”、“乱中无序”,怎能很好地展现上海城市的文脉,怎能长久地吸引中外游客呢?

引导、管理,是时候了

实地走访后记者认为,田子坊确实是一个符合创意产业定义的园区——起源于个体创意、技巧及才能,透过智慧财产权的生成与利用,而有潜力创造财富和就业机会的产业。涉及了广告、建筑、艺术及古董市场、工艺、设计、流行设计与时尚、休闲软件游戏、音乐、表演艺术、出版等多种创意领域,并且还具有自身的特色——没有被掏空的原生态的石库门建筑及其住家,周边还有旧厂房、新式里弄、花园洋房,多种建筑融合在一起,又在上海的中心地段,是上海城市发展的重要文脉,发展了10多年,有了知名度和影响力。

作为上海最早的创意园区之一,田子坊如今出现了艺术家、住家纷纷搬走,小商品、小餐饮蚕食过多领域的“福佑路化”倾向,已经不太符合创意产业应具有的知识、文化要素密集等特征。在全球化背景下,世界各国对文化的保护和合理利用更为注重,作为具有海派特色的田子坊,其外在建筑形态等硬件要尽量保持原汁原味,其内涵则不仅不能褪色还需进一步提升,尤其是在管理方面,需要进一步引导、进一步强化。

首先是要有一个良好的管理机制,来规范整个园区的业态布局,使田子坊“螺蛳壳里做道场”的特色不丢,做到“小中有序”“密而不乱”。

目前,田子坊日常运营由田子坊管理委员会负责。但由于田子坊内的物业分属不同的居民和企业,无法实行统一和有效的管理。因此,建立园区公共利益事务民主决策和协商议事制度、公共建设听证会制度,实行有效的统一管理,势在必行。只有这样,才能对商户从进入到日常经营进行有序管理,如对引进的业态和模式,实施如同企业对供应商管理般的审核、评估等。对售卖一般小商品为主的商店,要拒之门外。对进驻的租赁者要实施规范管理,包括破墙开店等方面的装修规范、日常营业的管理规范,甚至是环境、卫生的管理规范等等。对街区的管理也要到位,包括方方面面,如景点的规范和引导标志,日常管理的规章制度等。

其次,一定要想方设法留住艺术家,制止住家纷纷搬走,小商品、小餐饮蚕食过多领域的不良倾向,创出自身的特色。

作为传承文化的老建筑开发创意园区,田子坊要通过以全新的“IN”生活体验为亮点,将浓郁的艺术创意气息,领衔潮流的时尚风气、老上海生活的海派风格融合在一起,给中外游客一个流连忘返的气场。让喜欢这种定位的游客不断增加,给园区的机构、商铺、餐饮带来进一步的人气,带动具有艺术品味的、健康前卫的、新奇时尚的业态、模式进驻。这方面要有政策引导,如给进驻园区的艺术家,提供租金的优惠、活动的方便、服务的主动等。其实,上海已经开拓性地制定了“金融支持文化”的具体政策,关键是用心去争取,去实践。

据悉,此次测评结果,已经给田子坊提了一个大大的“醒”字。相关方面已经行动起来,已经有了诸如加强安保人力、设计更为合理的巡逻路线等整改计划;还有了新一轮的建设方案,如泰康路210弄2号乙二楼将改建为田子坊艺术中心,定于5月正式免费对外开放;近期还将开设“手工艺传习所”等。