云南北衙富碱斑岩体特征与成矿关系

左琼华,朱婉明,杨加庆,赵蓓蕾,徐永全,王文贤

(云南国土资源职业学院,云南 昆明 650217)

0 引言

北衙金多金属矿床开采历史悠久,经历了明清时期的采铅炼银—解放初期的探铁矿和铅锌矿—近期的铅锌银金多金属的开采过程。研究程度较高,主要集中在矿区金矿的矿床类型、成矿特征及成矿预测等方面(晏建国等,2002;崔银亮等,2003;郭远生等,2005;尹潘等,2005;姜华等,2007)和矿区热水角砾岩成因(徐兴旺等,2006),而对与成矿关系密切的富碱斑岩体研究较少(胡祥昭等,1995;邓万明等,1998;吴开兴等,2004;徐兴旺等,2006)。根据笔者多次的实地调查研究,结合前人资料,着重探讨了北衙金矿富碱斑岩体与成矿的关系,以期对寻找类似矿床起到一定的指导意义。

1 区域地质背景及矿区地质

1.1 区域地质背景

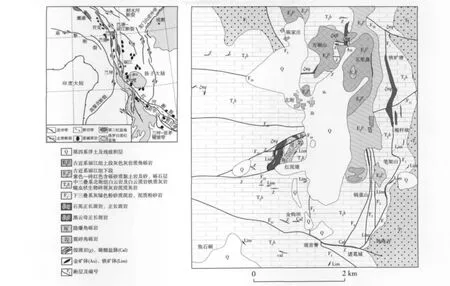

北衙金多金属矿床位于扬子陆块西缘的丽江—盐源中生代地块的南西端边缘(宋焕斌等,1994),是金沙江—哀牢山富碱斑岩金矿带的一个重要的金矿床,处在岩带由北西向转为北北西向的转折部位(薛步高,2011),是与喜山期富碱斑岩有成因联系的金矿床(图1)。

1.2 矿区地质

矿区内出露的地层有二叠系上统峨眉山玄武岩(P2β)、三叠系下统(T1)、中统北衙组(T2b),古近系丽江组(E2l)及新近系(N),赋矿层位是三叠系中统北衙组(T2b)。

矿区构造与区域构造线方向一致,均呈近南北向展布。区内构造活动强烈,次级褶皱、断层及节理(裂隙)发育。北衙组灰岩中溶洞、溶蚀构造普遍。

矿区内出露的岩浆岩以喜马拉雅期形成的浅成富碱斑岩体为主,其边部及外围大面积出露华力西期峨眉山玄武岩(P2β)。主要斑岩体有石英正长斑岩、正长斑岩、黑云母正长斑岩及煌斑岩脉等,红泥塘矿段还发育有次火山角砾岩。

北衙金矿床可分为东西2个成矿带,其中西矿带位于北衙向斜西翼,由万硐山矿段、红泥塘矿段、金钩坝矿段组成;东矿带处于北衙向斜东翼,由五里盘、笔架山、锅盖山矿段组成。

图1 滇西地质构造略图(a)及北衙矿区地质图(b)

万硐山矿段是矿区内矿化最好、规模最大的一个矿段,目前共圈出矿体60余个。矿体分布于石英正长斑岩体(脉)内、接触带的矽卡岩体中以及外侧的北衙组灰岩节理裂隙及层间破碎带中,产状受岩体节理裂隙、接触带构造及围岩的层间破碎带控制。其中,万硐山 KT52矿体单样 Au品位最高41.76 g/t,一般 0.26 ~ 38.40 g/t,矿体平均品位3.14 g/t。从总体上看,矿体上部较富,往下变贫。“红土型”KT4矿体单样Au最高品位7.69 g/t,一般0.3~6.5 g/t,矿石品位普遍较低。

2 富碱斑岩体特征

2.1 产出特征

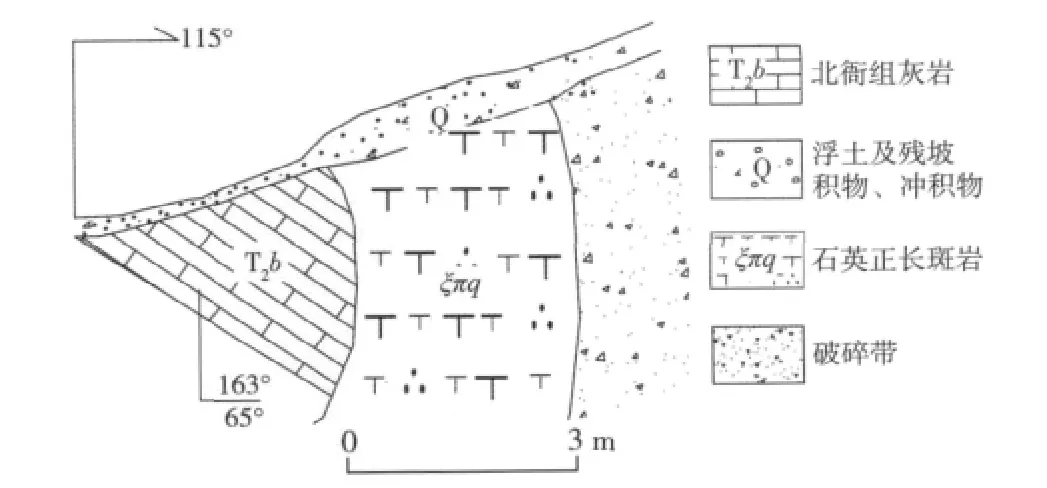

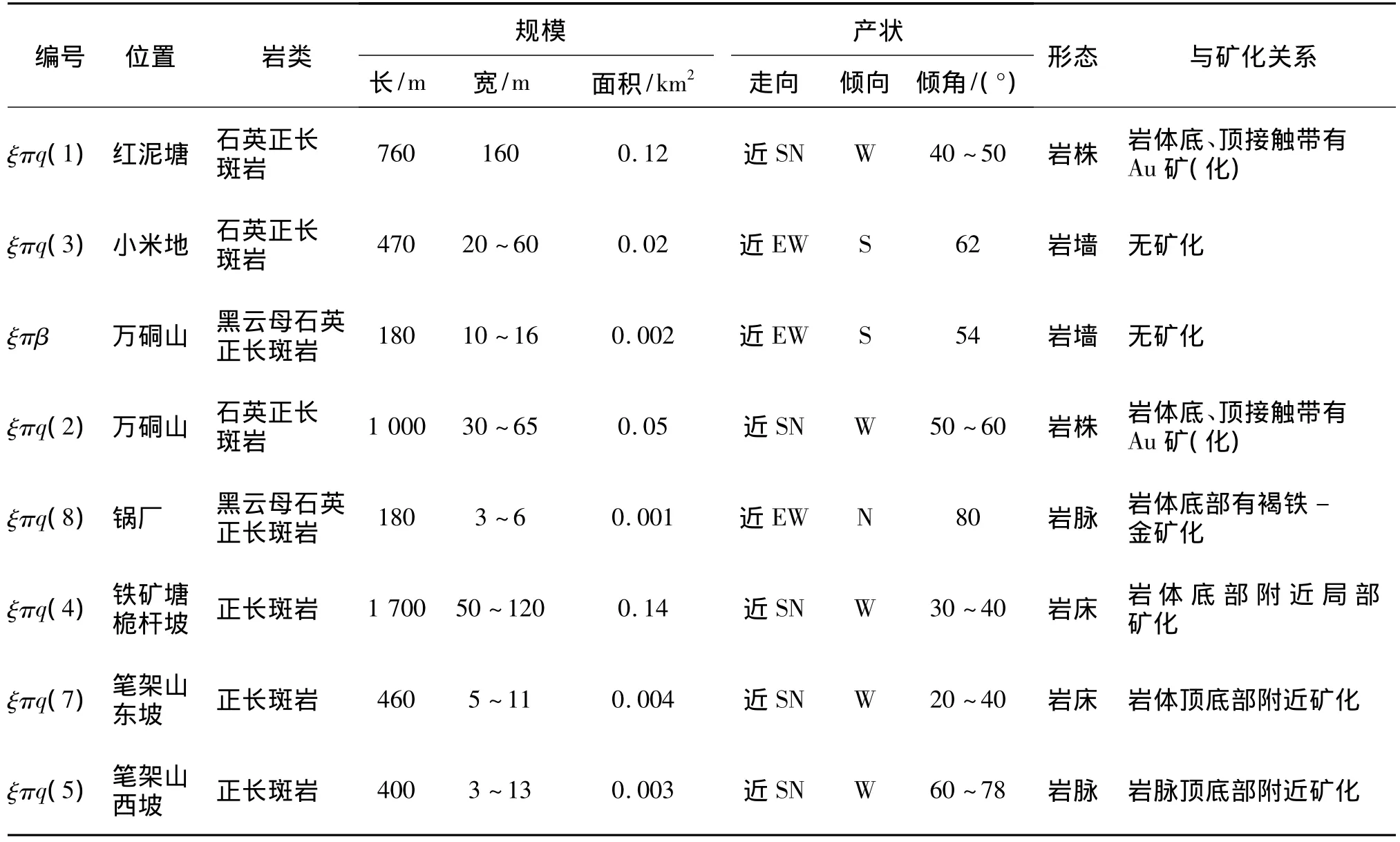

矿区共有8个富碱斑岩体,出露面积0.34 km2,约占矿区总面积的2.51%,岩体规模较小,最大的红泥塘岩体也大概只有0.12 km2,主要是以岩墙(图2)、岩床、岩株、岩枝等侵入到北衙组灰岩和丽江组碎屑岩中,分异、分带不明显,与围岩呈不规则侵入接触和断层接触,矿区多数石英正长斑岩体与矿化关系密切(表1)。

2.2 岩石学特征

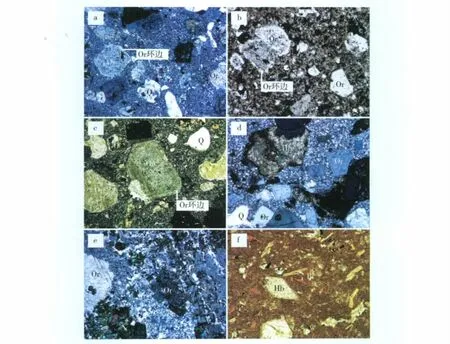

北衙地区的富碱斑岩体岩石具明显的斑状结构,斑晶中除石英具溶蚀外,其他多是半自形—他形晶,基质为微晶—隐晶质结构。各类岩石学特征分述如下。

图2 斑岩呈岩墙侵入到北衙组灰岩中

石英正长斑岩:呈岩株状出露于西矿带红泥塘、万硐山矿段,在笔架山矿段也有分布。岩石为灰色,斑状结构,斑晶主要由正长石35%、斜长石10% ~15%和石英(2% ~5%)组成。正长石斑晶具多世代,呈自形—半自形板柱状,粒度一般在1~5 mm,可见卡氏双晶,多具正长石环边,大多数已蚀变,质量分数占斑晶量的90%左右;石英斑晶表面非常干净,具熔蚀,多呈似圆状、港湾状,粒度在1~3 mm,表面有少量裂纹;偶见钠、更长石斑晶,以清晰的聚片双晶为特征。基质具微粒—细粒结构,由钾长石、石英组成。副矿物为锆石、磷灰石、榍石、磁铁矿(图3)。

表1 北衙金矿区石英正长斑岩体特征及其与矿化关系

正长斑岩:主要分布于东矿带桅杆坡—笔架山一带,一般呈北北西向展布,大致呈岩床状产出。岩石呈灰褐色,斑状结构。斑晶为正长石30% ~50%、斜长石10% ~0%,其他含铁矿物占10% ~30%,基质占 30% ~40%,蚀变微弱,仅见绢云母化。

黑云母正长斑岩:呈白色、灰白色,斑状结构。斑晶主要由正长石(25% ~40%)、斜长石(30% ~40%)和少量的黑云母组成。基质约占25%,主要由斜长石、辉石和黑云母组成。在万硐山见有2条岩脉,较大的7号岩脉穿切石英正长斑岩体及北衙组灰岩,呈近东西向展布,出露长约172 m,宽8~20 m,东端穿插于石英斑岩体中,接触界线清楚。接触带有厚1~2 m的褐铁矿,平均含Au 0.32 g/t,Ag 30 g/t,Cu 0.48%,Pb 0.04%,Zn 0.92%。

角闪正长斑岩:分布在码头湾一带。岩石呈灰黄色,斑状结构。斑晶质量分数50%,主要由正长石,角闪石和石英组成。正长石斑晶为自形—半自形柱粒状,质量分数占斑晶的90%。角闪石为自形—半自形晶,质量分数8%左右,石英斑晶少量,具熔蚀,具浸染状黄铜矿化。

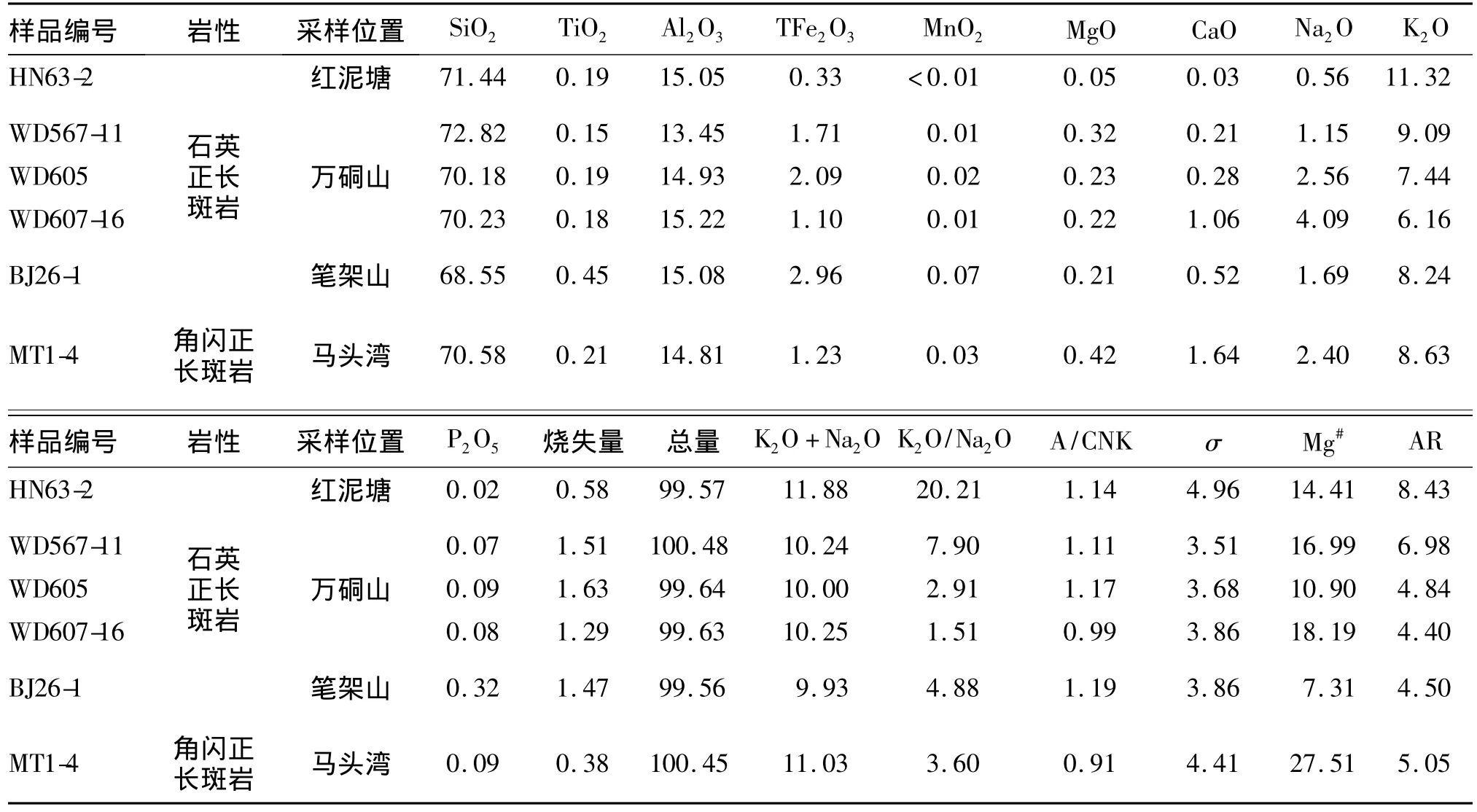

2.3 岩石化学特征

从富碱斑岩体主要元素分析结果表看(表2)(徐受民等,2006),北衙地区斑岩SiO2的质量分数指数在68.55% ~72.82%,属硅酸过饱和。里特曼指数 σ 为3.51 ~4.96,为碱性岩,A/CNK 为 0.91 ~1.14,多数大于1.1,属过铝质岩,w(Na2O)+w(K2O)均大于9%。w(K2O)/w(Na2O)的比值变化较大,在1.51~20.21之间;所有富碱斑岩的MgO质量分数较低,在0.05% ~0.42%之间;Al2O3质量分数高且变化较小,在13.45% ~15.22%之间;w(CaO)值为0.03% ~1.64%之间。TiO2质量分数普遍较低,在0.15% ~0.45%之间。在全碱-硅图解(图4a)中全部落在碱性系列区,在K2O-SiO2图解(图4b)中落入钾玄岩系列区,说明该类岩石属于硅酸过饱和、过铝质的富碱性岩石(晏建国等,2002)。

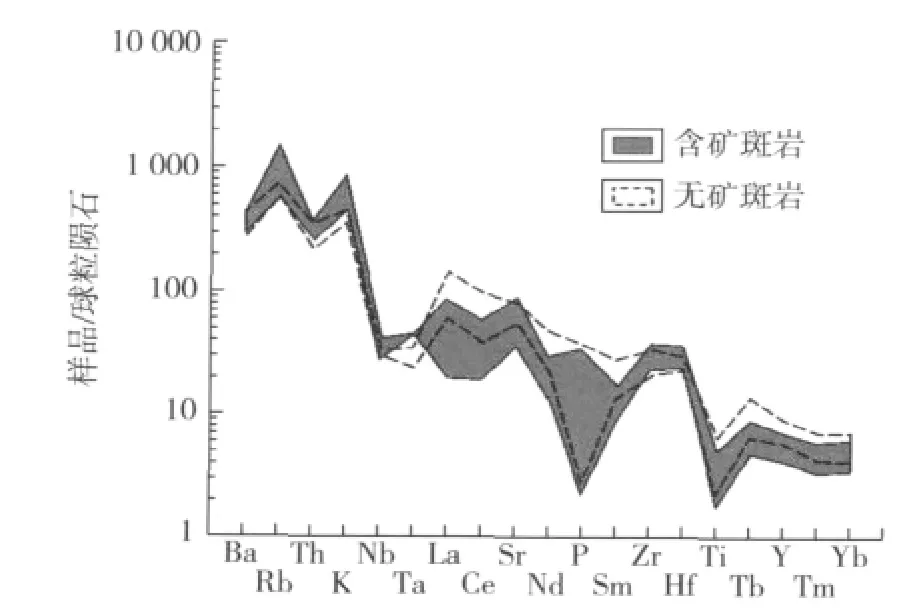

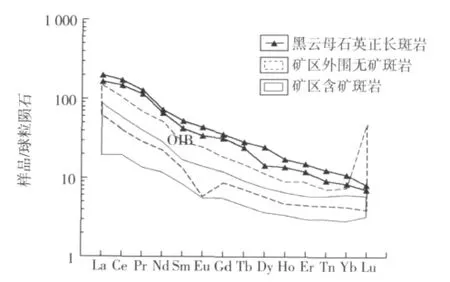

从图5中可看出,虽然含矿斑岩与无矿斑岩微量元素配分曲线形态相似,但二者还是存在差异:含矿斑岩具有更高的LILE质量分数,强亏损HREE。含矿斑岩较无矿斑岩具有低的REE总量,含矿斑岩具弱的负Eu异常(图6)。

图3 北衙矿集区侵入岩显微特征

2.4 富碱斑岩体同位素年龄

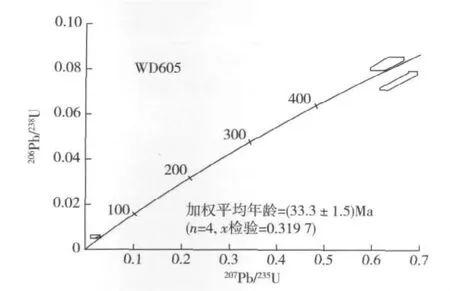

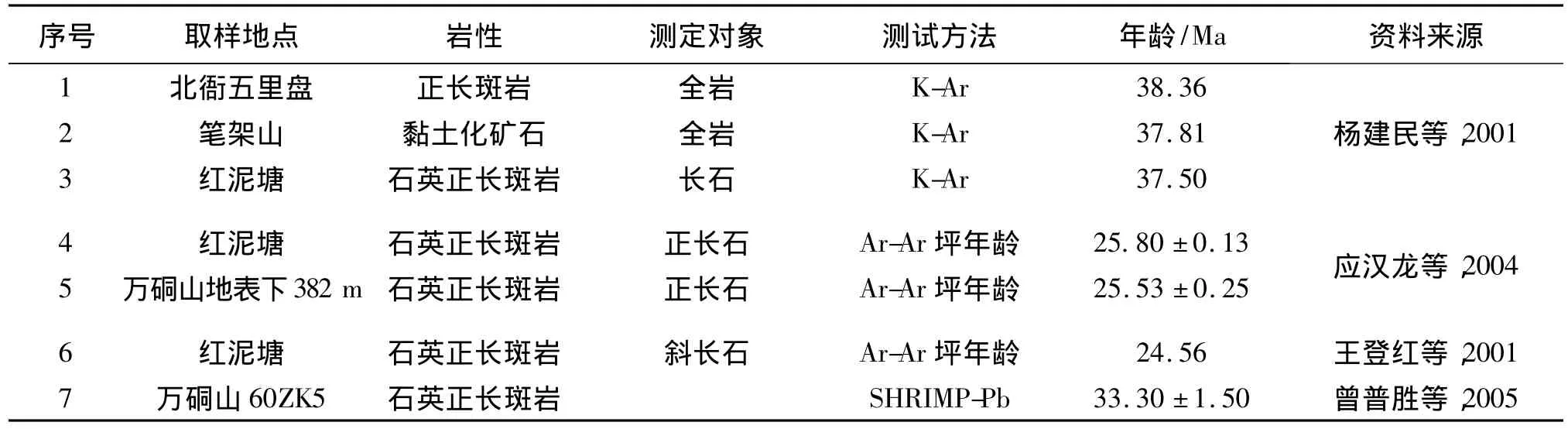

根据近年的测试成果(徐受民等,2006;郭远生等,2005;宋保昌,2006;徐兴旺等,2006),矿区石英正长斑岩类年龄在24.56~38.36 Ma之间;2005年测得万硐山60ZK5钻孔中石英正长斑岩同位素年龄为(33.3±1.5)Ma(图7)。表现多次侵位,万硐山、红泥塘岩体有一期侵位较晚外[(24.56~25.8)±0.13]Ma,其他岩体形成时段基本一致(33~38 Ma),总体处于喜马拉雅期(表3)。

根据野外观察,矿区煌斑岩脉之间有相互穿插现象,呈穿插石英正长斑岩体产出,而黑云母石英正长斑岩侵入于古近纪丽江组上段(E2l2)和丽江组下段(E2l1)中(万硐山56ZK10号钻孔),形成较晚,在3.66~3.78 Ma之间(晏建国等,2002)。

2.5 富碱斑岩体的成岩时期

富碱斑岩体的成岩时代有3期:早期是石英钠长斑岩和煌斑岩在60~65 Ma侵位;中期石英正长斑岩在(33.3±1.5)Ma侵入,并伴有煌斑岩的侵入;晚期的黑云母正长斑岩在3.66~3.78 Ma侵位(徐兴旺等,2006)。

与成矿密切相关的是33 Ma之后侵入的石英正长斑岩。碱性斑岩锆石SHRIMP U-Pb方法测定的年龄值为34~33 Ma,可代表富碱斑岩体侵位的时间。

表2 富碱斑岩体主要元素分析结果表

图4 北衙富碱斑岩全碱-硅图(a)和K2O-SiO2图(b)

图5 含矿斑岩与无矿斑岩微量元素对比蜘蛛图

图6 含矿斑岩与无矿斑岩对比(图4b)稀土元素配分模式图

图7 万铜山石英正长斑岩SHRIMP年龄图谱

3 富碱斑岩体与成矿的关系

矿体的产出在空间上无不与喜马拉雅期富碱斑岩体有关,既产于外接触带围岩之中,也产于斑岩体内,矿体一般分布在距岩体0~60 m的范围内,在矿区北衙向斜两翼红泥塘、万硐山、桅杆坡、笔架山等岩体内均发现有金多金属矿体产出。岩体类型及规模控制了矿床(体)的分布、产状、形态及规模,岩体产状变化控制着金矿化的强度,产状平直,矿化较差(笔架山);产状变化大则矿化相对较好(红塘山—万硐山)。

表3 北衙矿区石英正长斑岩岩体同位素年龄

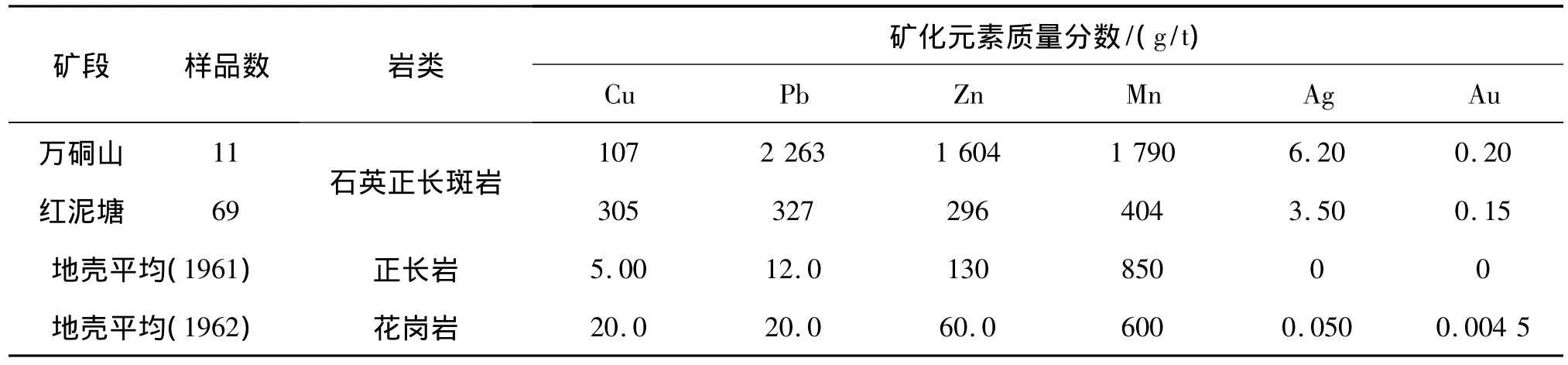

由表4可见,矿区石英正长斑岩及煌斑岩成矿元素的质量分数较高。石英正长斑岩中 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mn质量分数一般高出正长岩和花岗岩平均数倍至数十倍,为矿区成矿物质的主要来源,其在不同岩石类型、不同规模及不同产状岩体中的表现各不相同,以小规模的石英正长斑岩岩枝与成矿最为有利,其多期次侵入及相伴的流体活动直接影响了成矿元素的富集和不同元素的组合形式,形成该区复杂的矿化类型和矿床类型。

表4 北衙金矿区石英正长斑岩主要矿化元素质量分数表

富碱斑岩体与成矿作用的关系主要表现如下。

(1)富碱斑岩对成矿作用的控制。地层蚀变前、后元素含量的变化关系反映围岩热液蚀变没有发生成矿元素的大量带出,而是不同程度地从流体中汲取了成矿元素。因此,地层不是成矿物质的主要来源,成矿元素的高富集是岩浆和含矿热液活动的结果;区域地球化学异常与北衙地区富碱斑岩体的分布范围相吻合;矿石中黄铁矿中的Co,Ni质量分数及比值(w(Co)/w(Ni)﹥1)具岩浆或热液成因黄铁矿特征(吴开兴,2004);矿石及矿化岩石的Pb同位素在组成范围和分布趋势上都与矿区及外围富碱斑岩一致,说明富碱斑岩岩浆为成矿物质的主要来源。

(2)挥发组分对成矿作用的控制。富碱斑岩岩浆也是成矿流体的主要来源:富碱斑岩正长石斑晶具富Or的环边,说明富碱性岩浆在成岩过程中已结晶分异出独立的流体相;代表热液成因的斑岩中矿化的石英网脉流体包裹体及黄铁绢英岩化斑岩,次生石英具有斑岩的稀土元素配分模式,初始流体稀土配分模式的定量模拟也反映出类似的结果(宋保昌,2005)。因此,成矿流体最有可能由碱性岩浆分异而来;流体包裹体研究也表明初始流体为高温(﹥460℃)、高压(>2 400 Pa)、高盐度(40% ~50%NaCl)、富CO2(0.3~0.4 mol)的深源岩浆流体(宋保昌,2005);金属硫化物硫同位素组成显示较窄的 δ34S值变化范围:-2.4×10-3~ +3.7×10-3,反映成矿流体的硫同位素较均一,显示了岩浆来源的硫同位素特征。磁铁矿的δ18O值很低,为2.7×10-3~5.1 ×10-3,相当于岩浆型磁铁矿 δ18O值或其下限,代表热液成因产于斑岩中的方解石脉和石英脉及磁铁矿中白云石的δ18O为11.57×10-3~11.9 ×10-3,δ13C 为 -5.5 ×10-3~ -5.05 ×10-3,以及壳-幔混合He-Ar同位素组成(3He/4He=1.80~1.94 Ra,3He/36Ar=1.19 ×10-3~3.93 ×10-3),并显示明显的He-Ar分异(40Ar*/4He=0.34~0.75)(宋保昌,2005),这些特征强烈反映初始流体为由碱性岩浆分异而来的富挥发份岩浆流体。

北衙地区现已发现含挥发组分较高的矿物有:方柱石、绿色云母(含铁金云母)、萤石和含氯角闪石等。含氯角闪石在单偏光下具有非常鲜艳的蓝绿色,多色性显著。与成矿有关的挥发组分富集的程度,不仅反映在岩浆期后气液交代作用的产物上,而且还能在流体包裹体中显现出来。在流体包裹体的液相成分中,F质量分数为0.10~7.10 g/t,Cl质量分数为1.31~10.2 g/t。上述事实说明,北衙地区的成矿流体富含挥发组分。挥发组分的存在为成矿金属元素形成配合物并迁移、富集和沉淀提供了条件。

从北衙地区的地质特征和碳、氧同位素特征来看,造成金属沉淀富集的主导机制是成矿流体与碳酸盐岩或矽卡岩反应和成矿流体与大气降水的混合。

许多研究成果表明,热液系统在350℃以上,成矿物质主要处于迁移形式;热液系统在350℃以下,尤其在300~180℃之间是矽卡岩型和斑岩型矿石沉淀富集阶段。北衙地区矽卡岩石榴石包裹体均一温度多数集中在230~280℃之间,斑岩中脉石英包裹体均一温度为280~430℃,平均值为358℃。这可能是造成北衙金多金属矿床以矽卡岩型矿床为主、斑岩型矿床为次的因素之一。

总体认为:与富碱斑岩有关的北衙金多金属矿床具有成岩成矿多阶段,形成矿种多的特点。其主要成矿物质来源于岩浆,成矿作用与岩浆的形成和演化分异密切相关。地壳运动及断裂构造起到了矿源的激活以及导矿作用;上侵的富碱斑岩体及相关岩浆富含成矿元素,为成矿提供了丰富的矿液和热源;当成矿母岩上侵到近地表时,由于周围压力的突然下降,形成隐爆角砾岩及其矿化。此外,围岩是碳酸盐岩,化学性质活泼,为矿液的沉淀提供良好的化学环境,形成了矽卡岩型金多金属矿床。随着温度的继续下降,岩体的接触带收缩形成裂隙,热液中的金属沿岩体裂隙和围岩裂隙沉淀,形成了斑岩型脉状、似层状金多金属矿体。原生金矿化体形成后,硫化物经后期强烈氧化改造发生氧化次生富集,形成了工业金多金属矿床(崔银亮等,2003)。

4 结论

矿区在喜马拉雅期存在多期大陆岩浆活动,中期[(24.56~38.36)Ma]的富碱斑岩(石英正长斑岩)沿近南北向褶皱—断裂分布,是成矿物质的主要来源。

岩体类型及规模控制了矿床(体)的分布、产状、形态及规模,岩体产状变化控制着金矿化的强度,产状平直,矿化较差(笔架山);产状变化大则矿化相对较好(红塘山—万硐山)。总的来说,以小规模的石英正长斑岩岩枝与成矿最为有利。

富碱斑岩体侵位于三叠纪中统北衙组(T2b)地层中,该地层为不纯的碳酸盐地层,化学性质活泼,岩溶构造、裂隙、层间破碎带发育,形成矿液运移的通道或矿质沉淀的空间。

岩体与金矿化空间关系密切。矿体主要产于石英正长斑岩体(脉)内、接触矽卡岩-构造破碎带及外侧的北衙组(T2b)灰岩的节理裂隙、层间破碎中。

崔银亮,晏建国,陈贤胜.2003.滇西北衙金矿床找矿标志和找矿模式研究[J].黄金,24(7):7-10.

郭远生,曾普胜,杨伟光,等.2005.北衙金多金属矿床地质特征与成因[J].中国工程科学,7(增 刊1):218-223.

邓万明,黄萱.1998.滇西新生代富碱斑岩的岩石特征与成因[J].地质科学,33(4):412-425.

胡祥昭,万方.1995.滇西富碱花岗斑岩的岩石学与成因[J].中国有色金属学报,5(1):1 -3,13.

姜华,秦德先,姚志华,等.2007.北衙金矿X矿段金矿化富集规律研究及应用[J].金属矿山,(11):87-91.

宋焕斌,何明勤.1994.滇西北衙金矿床的二次成矿作用[J].昆明工学院学报,19(4):15-20.

宋保昌.2005.滇西新生代富碱斑岩与金铜成矿关系的研究——以北衙金铜多金属矿床为例[D].北京:中国科学院地质与地球物理研究所.

孙华山,赵鹏大,张寿庭,等.2004.滇西北喜山期富碱斑岩区域矿产成矿多样性表现[J].地质与勘探,40(3):15-19.

徐兴旺,蔡新平,宋保昌,等.2006.滇西北衙金矿区碱性斑岩岩石学、年代学和地球化学特征及其成因机制[J].岩石学报,22(3):631 -642.

徐受民,莫宣学,曾普胜,等.2006.滇西北衙富碱斑岩的特征及成因[J].现代地质,20(4):527-535.

杨世瑜,王瑞雪.2002.北衙碱性斑岩型金矿床矿床遥感地质综合信息[J].昆明理工大学学报:理2版,27(4):1-5.

晏建国,陈贤胜,崔银亮,等.2002.云南省北衙金矿床成矿规律研究[J].矿床地质,21(增 刊1):743-746.

尹潘,宋立军.2005.云南北衙金矿富碱斑岩成矿规律研究及评价[J].有色金属:矿山部分,57(3):22-24.

曾普胜,莫宣学,喻学惠,等.2002.滇西富碱斑岩带的Nd、Sr、Pb同位素特征及其挤压走滑背景[J].岩石矿物学杂志,21(3):231-241.

钟康惠,刘肇昌,施央申,等.2004.盐源—丽江构造带是新生代陆内造山带[J].地质学报,78(1):36-43.

吴开兴,胡瑞忠,毕献武,等.2004.滇西上地幔铅同位素演化模式及滇西富碱斑岩铅同位素组成的诠释[J].地球学报,25(2):263-270.

薛步高.2011.昆明群·矿床地质论文集[C].昆明:云南科技出版社.