稻改棉后对棉叶螨数量动态和棉叶总酚的影响及其相关性

裴艳芳,黄秀琴,王文凯,桂连友

(长江大学农学院,湖北荆州 434025)

湖北省荆州市农业土地面积14100 km2,是中国棉花、水稻、油菜、淡水鱼类、蔬菜等农产品重要的生产基地,位于长江中游,长江和汉江流经该区域,具有典型的湿地农业特征,地下水位冬春100~150 m,夏季50~100 m。湖北省太湖农场(东经111.97°~112.15°,北纬30.34°~30.42°)坐落在荆州市境内,农业种植面积约1330 hm2,棉花面积约540 hm2,目前的棉花田是上世纪五十年代由湖区改造而来。随着农产品市场价格变化、生产技术改进、劳动力成本增加、农业灌溉设施齐全和土地政策的允许,种植户常常将自己的经营的农业土地进行转换种植或养殖,选择种植棉花、水稻、莲藕或养鱼等,以希望获得较高的经济收入。

棉叶螨又称棉花红蜘蛛,属蛛形纲、蜱螨目、叶螨科,包括朱砂叶螨Tetranychus cinnatarinus(Boisduval)、截型叶螨T.truncatus Ehara、二斑叶螨 T.truncates Ehara、土 耳 其 斯 坦叶 螨 T.turkestani(Ugarov et Nikolski)和敦煌叶螨T.dunhuangensis Wang 等(Krantz and Walter,2009;徐文华等,2011)。在我国各棉区 Gossypium hirsutum L.均有发生,且在棉花整个生育期都可危害。它寄主广泛,除棉花外还危害玉米、高粱、小麦、大豆等。棉叶螨在棉花叶面背部刺吸汁液,使叶面出现黄斑、红叶和落叶等危害症状,形似火烧,俗称“火龙”,暴发年份可造成大面积减产甚至绝收。在长江中游地区的棉叶螨主要以朱砂叶螨为主,棉叶螨在长江中游地区每年发生15~18代。冬季以雌成螨或其它虫态在冬绿肥、杂草、土缝内、枯枝落叶下越冬,下一年2月下旬至3月上旬开始,首先在越冬或早春寄主上危害,待棉苗出土后再移至棉田危害(吴千红,1990;裴艳芳等,2012)。

近10年来,随着长江中游地区转基因棉的种植面积逐渐扩大,棉叶螨的危害越来越严重。目前,关于耕作制度对棉花上棉叶螨的研究报告较多,如蚕豆—棉花(徐文华等,2011),小麦-棉花(陈志杰等,1997)和 棉花-果树(蔡志平等,2011),以及柯秀道等(1995)研究棉花-水稻轮作田的非转基因棉对棉叶螨数量影响结果表明,种植1年水稻-1年棉花的和1年水稻-连作2年棉花的棉花田中棉叶螨的数量均低于一直连作棉花的棉田。转Bt 基因棉对棉叶螨的影响有过报道(徐文华等,2011;Pei,2012),但关于由抗螨的母本育成的转Bt 基因棉种植在由水稻田改成棉花田后对棉叶螨数量动态和棉叶总酚的影响及其相关性报道甚少。试验棉花品种为转Bt 基因棉——鄂杂棉24F1,其母本是鄂抗棉9 号,鄂抗棉9 号属于抗螨性棉花品种(周家澍和杨代刚,1999)。因此,本研究通过对在2012年6月上旬至9 下旬,在施药条件下湖北省太湖农场的3种不同时期由水稻改造成(2012年由水稻改造棉田、2011年改造后连作棉田和2010年改造后连作棉田)的棉田转基因棉花上(鄂杂棉24F1)的棉叶螨的数量动态、棉花叶片总酚含量差异以及棉叶螨数量、有螨株率与棉叶总酚含量的相关关系研究,评价水稻-棉花轮作对棉叶螨数量和棉酚含量的影响以及棉叶螨数量和棉酚含量之间的相关性,为本地区棉叶螨的综合防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 田间棉叶螨数量动态的调查

试验是于2012年6月~9月在湖北省荆州市太湖农场进行的。除了类型田不同外,其栽培管理方法均相同。

3种类型田均为种植3年以上水稻田后改成棉花田:2012年改造后种植棉花田;2011年改造后连作棉花田;2010年改造后连作棉花田。种植棉花品种均为转基因棉—鄂杂棉24F1。小区试验采用完全随机设计,3种类型田(2012,2011和2010),每个类型田重复3次,每个重复设置1个小区,共9个小区块。每小区块面积1333 m2。在试验期间喷杀螨剂8次。

棉花有螨株率调查方法采用5 点取样法,每点查20株,共100株,定点不定株。在7月17日以前,每株调查全部叶片;在7月17日之后,每株随机取上、中和下部叶片个1片,计算有螨株率。在2012年6月13日至9月16日期间,共调查14次。

1.2 棉叶螨数量、有螨株率和棉叶总酚含量的调查取样

在8月19日即棉花生长的中期,在3种类型田随机取30片有螨棉叶,放入自封口塑料袋中,1 只袋装入棉叶1片,然后置入含有冰块的采样箱,带回实验室镜检观察,并记录棉叶正反面幼螨、若螨、成螨的数量。然后烘干磨碎,装入-60°冰箱中保持,以供测定。

在7月23日,8月12日,9月2日分别在3种类型的棉田中各自随机抽取自棉株顶部至根部第三片展开叶10片,放入自封口塑料袋中,每只袋装入棉叶1片,然后置入含有冰块的采样箱,带回实验室,烘干磨碎,装入-60℃冰箱中保存,以供测定棉叶棉总酚含量,同时调查3种类型田的棉花上的有螨株率。

1.3 棉叶总酚的测定

根据Folin-CiocaLteu 法(1915)测定棉叶浸提液的吸光值,再通过建立的标准曲线计算出棉叶总酚的含量,每个样品测定3次重复,取平均值。

1.4 数据处理方法

试验所有的数据采用DPS 数据处理系统进行分析(唐启义和冯明光,2002)。在2012年6月13日9月16日期间,在3种类型棉田之间的棉花上的有棉叶螨株率的差异分析,是先将棉叶螨株率进行反正弦平方根转换,然后进行两两配对t-检验分析比较。在2012年7月23日,8月12日,9月2日期间,3次测定的3种类型田之间的棉叶棉总酚含量的差异分析,是先将棉叶的棉总酚含量进行反正弦转换正弦平方根转换,然后进行方差分析,最后对类型田之间的差异采用Tukey法多重比较。棉叶螨幼、若成螨数量、棉叶有螨株率分别与棉叶的棉总酚含量之间相关关系是通过直线线性相关性检验的。

2 结果与分析

2.1 棉叶螨在3种类型棉田中的种群消长动态

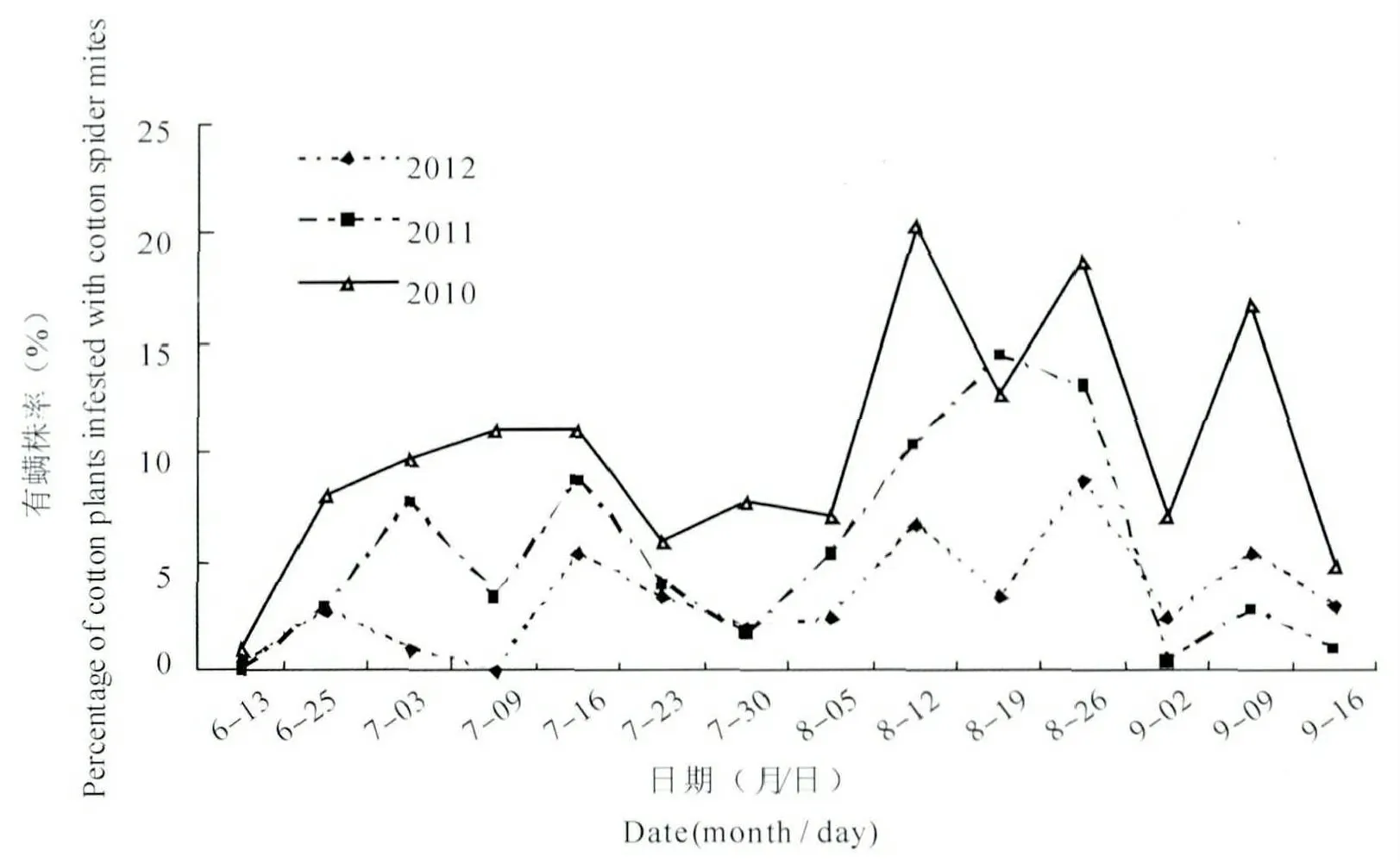

在2012年6月13日至9月16日,在施药条件下,在3种类型棉田上的棉叶螨种群数量动态如图1 所示。

图1 在施药条件下,3种类型棉田的棉叶螨种群数量动态(2012年6月13日~9月16日)Fig.1 Quantitative dynamics of cotton spider mites in 3 cultivated cotton fields sprayed throughout the season with acaricides(13 June~16 September,2012)

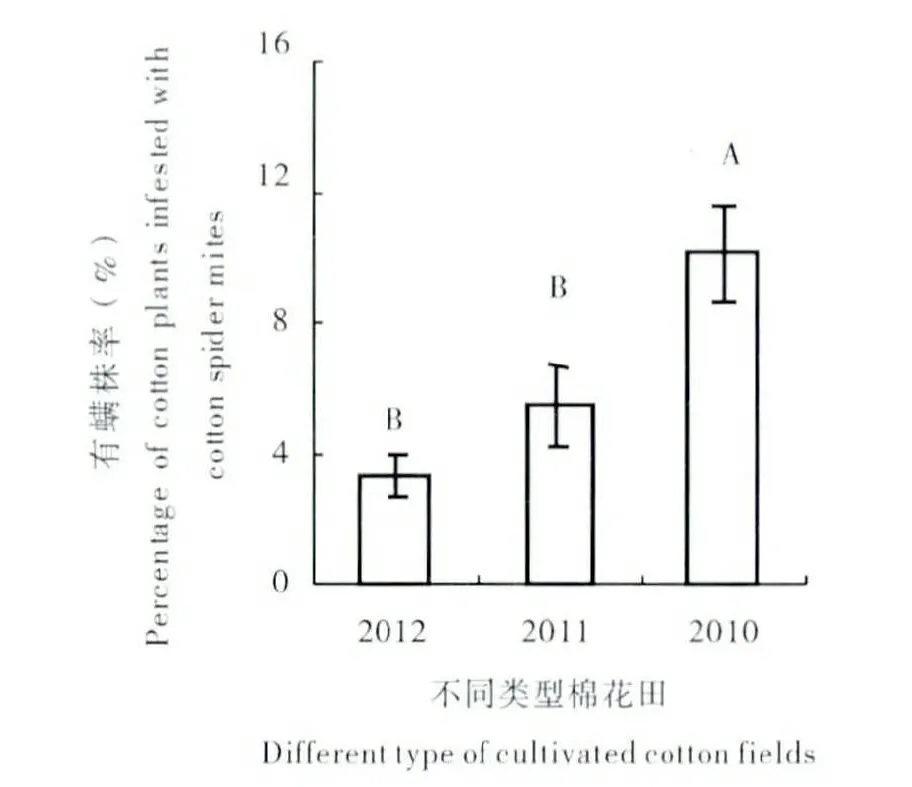

结果表明,2012年由水稻改造棉田、2011年改造后连作棉田和2010年改造后连作棉田的有螨株率分别为3.31±0.65%、5.38±1.25%、10.10±1.4 6%。棉叶螨发生量随着连作棉花年限增加而增加。在2012年由水稻改造棉田和2011年改造后连作棉田之间的有螨株率差异性不明显(t=2.057,df=13,p=0.06),在2010年改造后连作棉田分别与2011年(t=4.343,df=13,p=0.0008)、2012年(t=6.471,df=13,p=0.0001)改造的棉田之间的有螨株率有极显著差异性(图2),其有螨株率分别约为2011年、2012年改造后连作棉田的2倍和3倍。在2010年改造后连作棉田中,棉叶螨种群数量在8月12日、16日和9月10日有3个高峰期,在7月23 至8月5日之间和9月2日棉叶螨种群数量较低。在2011年改造后连作棉田中,棉叶螨种群数量在7月3日、16日和8月19日有3个高峰期,在7月30日和9月2日以后棉叶螨种群数量较低。在2012年改造后连作棉田中,棉叶螨种群数量一直处在8.6%以下,最高峰在8月26日。

图2 在施药条件下,3种类型棉田的棉叶螨种群数量差异(2012年6月13日~9月16日,t-检验)Fig.2 Differences of the percentages of cotton plants infested with cotton spider mites in 3 cultivated cotton fields sprayed throughout the season with acaricides(13 June~16 September 2012,t-test).

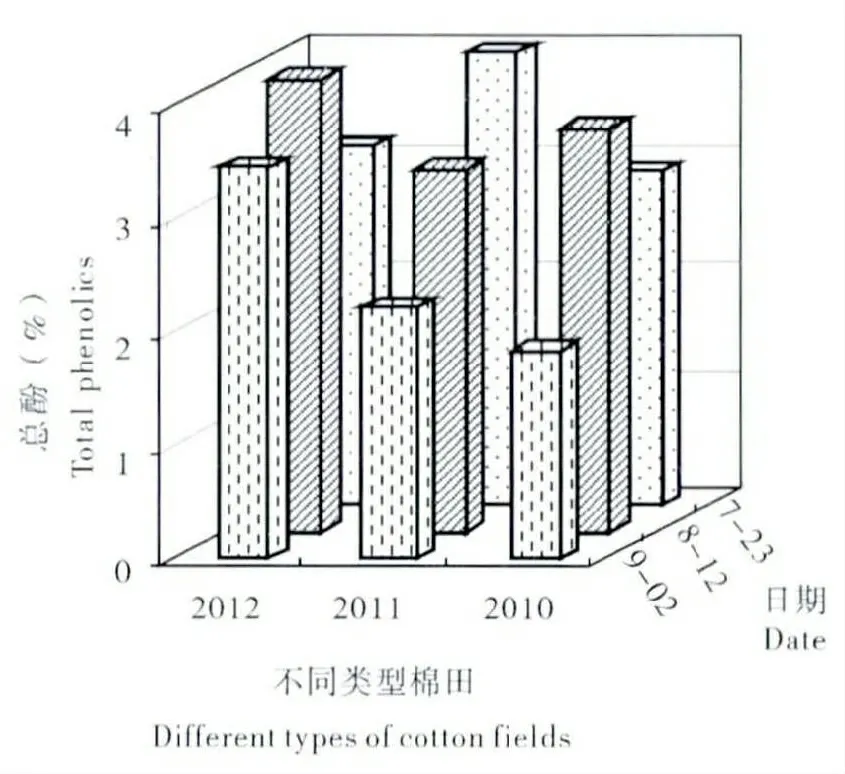

2.2 3种类型田棉叶总酚含量差异性

在2012年7月23日、8月12日和9月02日3次测定的3种类型田中棉叶棉总酚含量如图3 所示。结果表明(图3),2012年由水稻改造棉田棉叶在7月23日、8月12日和9月2日3次不同时间的棉总酚含量分别为:3.18±0.26%、4.81±0.22%和3.45±0.29%;2011年改造后连作棉田在7月23日、8月12日和9月2日3次不同时间的棉总酚含量分别为:5.52±0.34%、3.21%±0.30和2.22±0.35%;2010年改造后连作棉田的在7月23日、8月12日

和9月2日3次不同时间的棉总酚含量分别为:2.96±0.13%、3.55±0.33%和 1.84±0.35%。在同一时间上不同的类型田中棉叶棉总酚含量存在变化,但他们之间差异均不显著(F=1.822,df=2,4,P=0.274)。在同一类型田的不同时间上的棉叶棉总酚含量也存在变化,但他们之间差异也均不显著(F=0.851,df=2,4,P=0.492)。

图3 3种类型田中棉花叶片棉总酚含量Fig.3 Total phenolic content of cotton leaves of 3 types of cotton fields

2.3 棉叶螨数量、有螨株率与棉叶总酚含量的相关关系

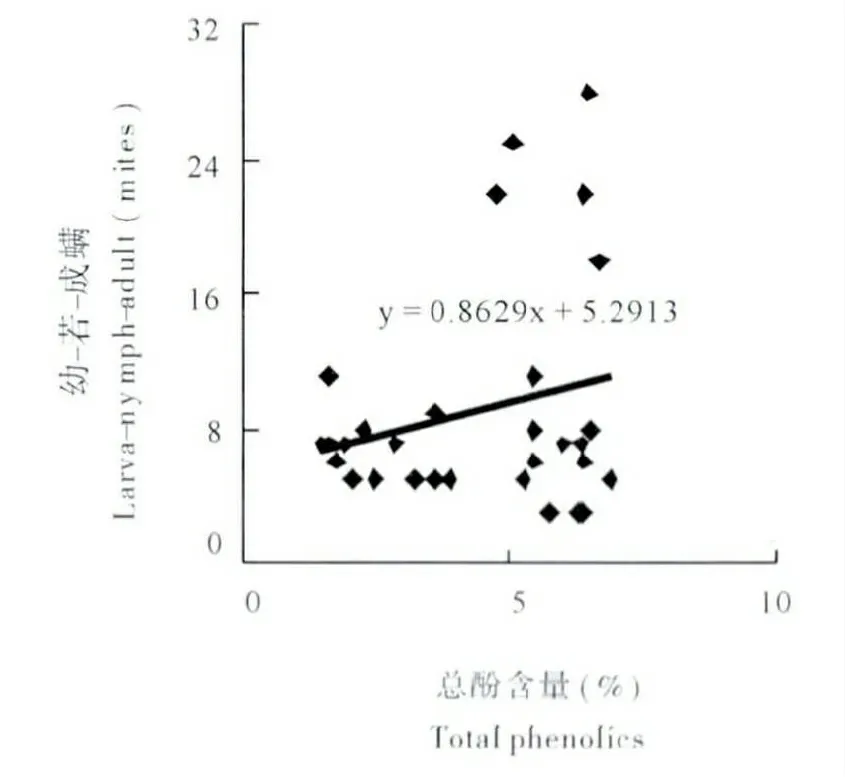

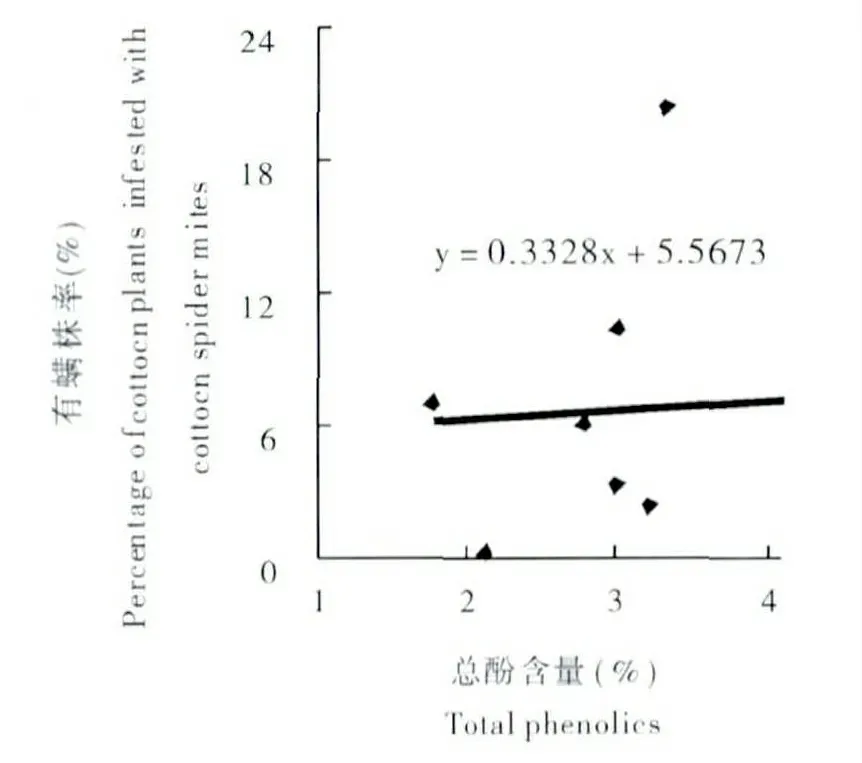

在调查取样的30片棉叶上的棉叶螨幼、若成螨数量和棉总酚含量的范围分别为3~28头和1.44%~6.83%。棉花叶片上棉叶螨幼、若成螨的数量与棉叶总酚含量的之间线性相关方程为y=0.86x+5.29(图4),两者之间的线性相关性不明显(r=0.065,df=1,28,p=0.878)。棉花有螨株率与棉叶总酚含量的之间线性相关方程为y=0.33x+5.57(图5),两者之间的线性相关性不明显(r=-0.513,df=1,28,p=0.085)。

图4 棉叶螨幼、若和成螨的数量与棉叶总酚含量的线性相关性Fig.4 Relationship between larva-nymph-adults and total phenolic content of leaves

结果进一步表明,棉叶螨幼、若成螨的数量、有螨株率分别与棉叶总酚含量的相关性不明显。

图5 有螨株率与棉叶总酚含量的线性相关性Fig.5 Relationship between the percentages of cotton plants infested with cotton spider mites and total phenolic content of leaves

3 结论与讨论

研究结果表明,由水稻田改造为棉花田后,1~2年棉田棉叶螨数量较低,棉叶螨发生量随着连作棉花年限增加而增加,前2年由水稻改造后连作的棉花田棉叶螨发生量分别约为前1年的2倍、当年的3倍。这种增加程度与棉花叶片中的棉总酚含量无关。张金发等(1993)研究表明,棉花叶片总酚含量与二斑叶螨危害级别没有明显相关性。然而,一些学者报道,棉花叶片总酚含量增加会导致对二斑叶螨成螨驱避作用增强和减少成螨落卵数(Luczynski et al.,1990;武予清等,1996)。我们推测由水稻田改造成棉花田后,棉叶螨数量的下降,有可能与棉田的湿度和棉叶螨越冬基数有关。棉叶螨喜高温低湿(陈志杰等,1997)。2012年改造的棉田地下水位高,湿度大,棉叶螨越冬基数低,不利于棉叶螨发生,随着连作时间增加,地下水位下降,棉叶螨越冬基数逐渐增加和田间生物种群稳定,棉叶螨发生量将逐渐增加。在农业灌溉设施齐全区域,推广水稻-棉花轮作模式,能够有效地降低棉叶螨的种群数量。

References)

Cai ZP,Zhang DH,Li KF,Peng Y,2011.Effect of intercropping with cotton and fruit on pest population.China Cotton,32(4):32-33.[蔡志平,张栋海,李克福,彭延,2011.果棉间作对害虫种群数量的影响.中国棉花,32(4):32-33]

Cheng ZJ,Zhang SL,Zhang MR,1997.Population development and ecological control of leaf mites in wheat-cotton alterate planting fields.Journal of Shaanxi Normal University(Natural Science Edition),25(S1):137-141.[陈志杰,张淑莲,张美荣,1997.麦棉间套田棉叶螨种群动态与生态控制技术研究.陕西师范大学学报(自然科学版),25(S1):137-141]

Folin O,Denis W,1915.A colorimetric method for the deterrmination of phenols(and phenol derivatives)in urine.The Journal of Biological Chemistry,22(2):305-308.

Ke DX,He HJ,Huang MS,Xiong YQ,1995.Functions of field rotation of cotton and paddy rice in controling Tetranyehus cinnabarinus(Boisduval).Plant Protection,21(5):2-4.[柯道秀,何洪俊,黄明松,熊映清,1995.稻棉轮作对棉红蜘蛛控制作用的研究.植物保护,21(5):2-4]

Krantz GW,Walter DE,2009.A Manual of Acarology(3rd ed),Lubbook,Texas,USA:Texas Teah University Press.

Luczynski A,Isman MB,Raworth DA,1990.Strawberry foliar phenolics and their relationship to development of the two spotted spider mite.The Journal of Biological Chemistry,83(2):557-563.

Pei YF,Gui LY,Wang WK,2012.Effect of transgenic Bt cotton on abundance of cotton spider mites and total phenolic content of leaves and their relationship.Advance Journal of Food Science and Technology,4(6):393-397.

Pei YF,Huang XQ,Wang WK,Guo YB,Gui LY,2012.Distribution of cotton spider mites on host plants of the cotton fields ridge in the winter and spring.Hubei Agricultural Sciences,51(13):2723-2727.[裴艳芳,黄秀琴,王文凯,郭永兵,桂连友,2012.棉叶螨在冬春棉田田埂寄主植物上的分布.湖北农业科学,51(13):2723-2727]

Tang QY,Feng MG,2002.DPS©Data Processing System for Practical Statistics.Beijing:Science Press.[唐启义,冯明光,2002.实用统计分析及其DPS 数据处理系统.北京:科学出版社]

Wu QH,1990.The Study of Tetranyehus cinnabarinus(Boisduval)overwintering.Journal of Ecology,9(6):16-19.[吴千红,1990.朱砂叶螨越冬的研究.生态学杂志,9(6):16-19]

Wu YQ,Liu QX,Zhong CZ,1996.A study on resistance mechanism in cotton cultivar to Tetranyehus cinnabarinus(Boisduval).Scientia Agricultura Sinica,29(3):1-7.[武予清,刘芹轩,钟昌珍,1996.棉花品种抗螨机制的研究.中国农业科学,29(3):1-7]

Xu WH,Chen JP,Liu B,Meng J,Fang ZX,2011.Dynamic distribution of two spotted spider mite in transgenic bt insect-resistant cotton field.Acta Agriculture Jiangxi,23(1):97-99.[徐文华,陈建平,刘标,孟军,方志翔,2011.棉叶螨在转Bt基因抗虫棉的棉田动态分布.江西农业学报,23(1):97-99]

Zhang JF,Sun JZ,Wu ZB,Liu JL,1993.Identification of cotton varieties resistant to carmine spider mite and exploration of resistance mechanism.Acta Phytophylacica Sinica,20(2):156-161.[张金发,孙济中,吴征彬,刘金兰,1993.棉花对硃砂叶螨抗性的鉴定和机制研究.植物保护学报,20(2):156-161]

Zhou JS,Yang DG,1999.First reports of Ek9 breeding.China Cotton,26(8):27-28.[周家澍,杨代刚,1999.鄂抗棉9号选育初报.中国棉花,26(8):27-28]