盖挖换乘站换乘节点桩柱预留设计及施工技术研究

杨世东,刘庆方

(中铁隧道勘测设计院有限公司,天津 300133)

0 引言

伴随着国内经济实力的不断提升,越来越多的城市开始规划或正在实施地铁工程建设,出现了越来越多的换乘车站。以长沙最先实施建设的长沙地铁2号线一期工程为例,全线共设置车站19座,其中,换乘车站10座,比例超过50%。考虑到国内大部分地铁换乘站建设分阶段实施的特点[1-6],换乘站换乘节点的预留对地铁工程的建设及施工尤为重要。目前国内常用的换乘节点预留方式有2种:1)一次性将换乘节点做出来,即节点预留;2)考虑近期只预留围护桩、永久结构柱,仅为后期施工预留可实施条件,即桩柱预留。桩柱预留近期不需一次性将节点做出,具有近期投资少、远期站线路及建筑布置灵活、近期站施工工期短等优点,已经被越来越多地应用在换乘节点的设计中。

在国内外关于换乘节点的预留设计研究中,研究对象主要集中在节点预留型式运营工况下的内力分析部分,如利用总体模型及子模型研究移动列车荷载作用下的地铁换乘节点中板内力状况[7];利用空间计算模型分析十字换乘车站换乘节点处板、梁、柱的受力特性[8]。上述研究考虑的工况较单一,且只适合节点预留的换乘车站,而桩柱预留的换乘车站不仅要考虑以上因素,还要考虑不同施工工况对换乘节点构件所产生的影响。

本文结合近、远期车站各施工工况下的结构受力形态,给出换乘节点构件随施工阶段产生的内力变化规律,提出构件设计的控制工况;考虑到桩柱预留型式换乘节点的另一核心内容为立柱桩的设计与施工,因此,结合已运营的成都地铁某盖挖换乘站桩柱预留的实施情况,说明桩柱预留型式节点重点需要解决的技术难题;为节省投资、缩短工期及方便施工,探索了利用围护结构支撑换乘节点的方法;为保证近期站的正常运营、控制节点的沉降与变形,考虑工序转换的影响,给出了远期站的施工方法。

1 换乘节点在不同工况下的受力形态分析

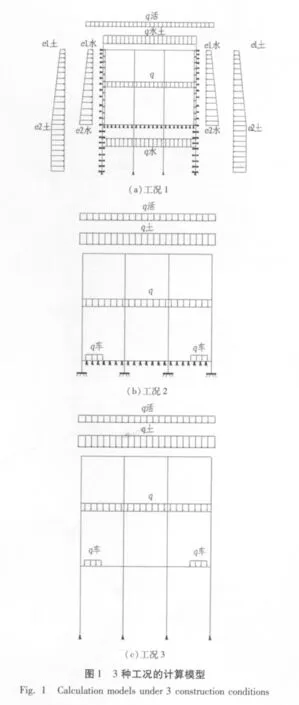

对于桩柱预留型式的换乘节点而言,以十字换乘车站为例,换乘节点随近、远期施工工况的不同,其受力形态会发生较大变化。比较典型的主要有3种工况状态(远期站建成后的运营工况不起控制作用,此处略去):1)近期站建成后运营,远期站尚未施工,换乘节点顶板承受水土压力及超载作用,侧墙承受水土压力作用,底板承受水头压力及底部土体的弹抗作用;2)近期站处于运营状态,远期站施工开挖至近期站底板,换乘节点顶板承受地面超载及土压力作用,侧墙无荷载,底板承受立柱及土体弹抗作用;3)远期站开挖至基坑底部,换乘节点顶板承受地面超载及土荷载,侧墙无荷载,近期站底板承受运营后的移动列车荷载。3种工况的计算模型如图1所示。

以近、远期均为12 m宽双柱岛式站台十字换乘桩柱预留型式车站为例,车站覆土厚度考虑为3 m,利用有限元结构计算软件得到3种工况的内力图,如图2和图3所示。

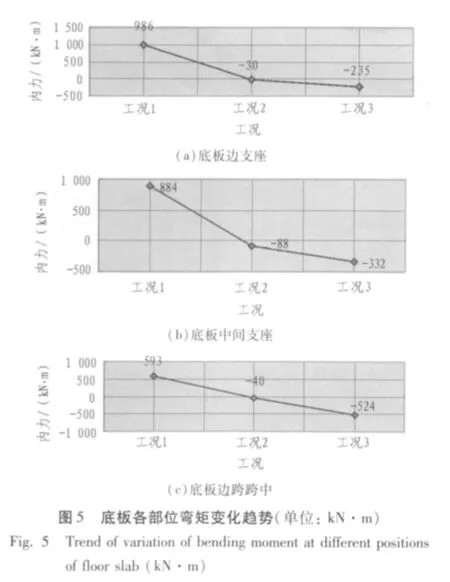

由图2和图3可知,顶板边支座、顶板中间支座及顶板跨中弯矩的变化趋势如图4所示,底板边支座、底板中间支座及底板跨中弯矩的变化趋势如图5所示。

根据内力分析可知,施工工况对构件的受力形态影响较大,随着施工工况的不同,构件的内力有明显的重分配现象。

对于顶板而言,远期站施工时,顶板边支座弯矩明显减小,相对于远期站未施工时减小25% ~32%;顶板中间支座弯矩明显增大,相对于远期站未施工时增大约10%;顶板边跨跨中弯矩明显增大,相对于远期站未施工时增大约23%。对于底板而言,支座弯矩及跨中弯矩随着远期站施工内力的降低而逐渐减小,当远期站开挖至近期站底板以下时,底板受力状态发生转换,底板受拉区变为受压区,受压区变为受拉区。对于梁而言,由于换乘节点柱产生竖向位移,梁的计算模型可考虑为中间支座有一定刚度、可产生位移的弹性支座[9],结构设计根据此原则进行。

2 换乘节点处立柱桩设计及施工技术

以已建成运营的成都地铁某盖挖换乘站桩柱预留型式换乘节点为例,换乘节点处立柱桩的设计及施工技术如下。

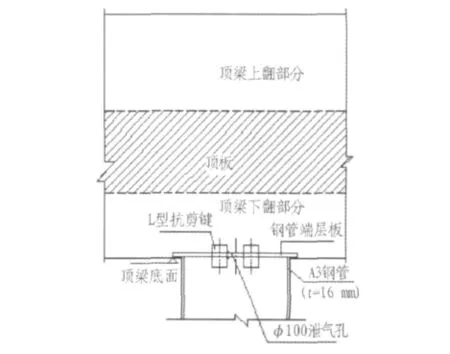

2.1 立柱桩与梁(板)结构体系的连接技术

桩柱预留换乘节点立柱一般采用钢管混凝土柱,便于立柱与梁(板)结构的连接[10]。由于采用逆作法施工,立柱顶面支撑顶部梁板结构体系,立柱与顶梁铰接,设置L型抗剪键防止立柱与顶梁(板)的水平滑移,立柱与顶梁(板)的连接构造如图6所示。

图6 立柱与顶梁(板)连接大样Fig.6 Details of connection between vertical columns and roof beam(slab)

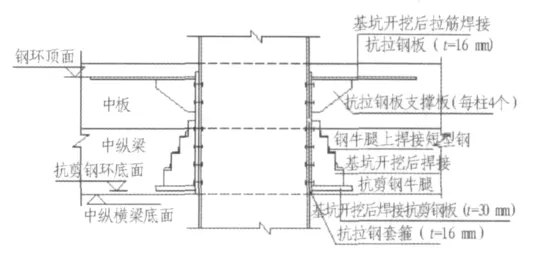

图7为立柱与中梁(板)连接大样图,施工中板前,将抗拉钢板(含抗拉支撑钢板)、抗剪钢板、抗剪钢牛腿等构件焊接至事先预留好的抗拉钢套箍上,将梁板受力钢筋焊接在抗拉钢板上,浇筑混凝土后即可使之成为整体结构,从而保证梁柱节点的有效连接。

图7 立柱与中梁(板)连接大样Fig.7 Details of connection between vertical columns and intermediate beam(slab)

换乘节点处底梁(板)与立柱的连接可以参考立柱与中梁(板)的连接方式,不同的是支座负弯矩的方向,底梁支座的受拉钢筋位于梁的下部,所以,连接受力钢筋的抗拉钢板应设置于底梁的下侧,抗剪钢板设置在上侧,底梁(板)与立柱的连接见图8。

2.2 立柱基础

立柱基础的作用主要有2个:1)承受施工期间上部换乘节点的荷载,2)运营期间作为抗拔桩使用。立柱基础可设计为桩基础或浅基础,考虑到远期站施工时负3层结构范围内土体挖除的影响,立柱基础可能会由桩基础转变为浅基础,基础的承载能力明显降低;因此,立柱基础在设计及施工时应予以重点关注。

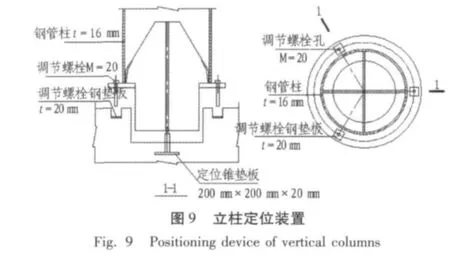

2.3 钢管柱的定位

钢管柱的定位会对建筑功能及结构受力产生较大影响,因此,需设计如图9所示的定位装置,从而保证定位的准确性。利用定位锥保证其中心定位的准确性,利用3个调节螺栓调节其垂直度。

3 利用围护结构支撑换乘节点

对于桩柱预留的换乘节点,宜优先考虑采用围护结构支撑换乘节点,以方便施工及节省投资。一般而言,可支撑换乘节点的围护结构主要有2类,一类为连续墙结构,具有连续性、受力均匀的特点;另一类为排桩支护结构,为非连续结构,需在桩顶设置冠梁使其成为连续结构,通过冠梁转化支撑换乘节点。

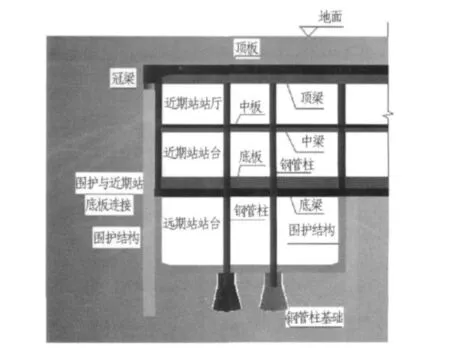

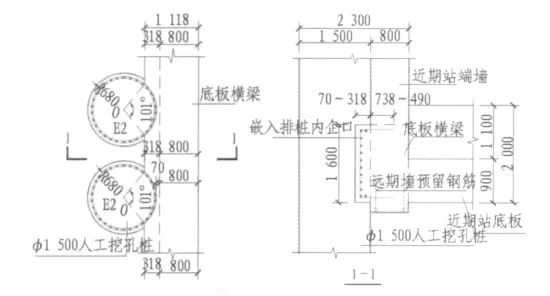

对于十字换乘型式的节点,换乘节点由节点两侧预留半截墙(桩)及节点中间预留钢管柱支撑。对于T型或L型换乘的节点,节点端部围护结构不能直接支撑在近期站底板上,应根据施工工况采取特殊处理,利用端部围护结构支撑换乘节点。图10为典型的T型(L型)盖挖换乘车站桩柱预留节点示意图。

图10 T型换乘节点桩柱预留示意图Fig.10 Sketch of reservation of piles and columns of T-shaped interchange node

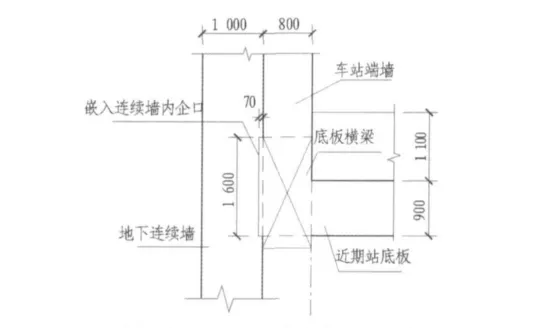

由图10可知,节点端部围护桩对节点的支撑作用主要分为2个阶段。第1阶段为近期站施工阶段,将顶板结构外伸搭在节点周边桩顶冠梁上,近期站盖挖施工时,顶板上部荷载传递至围护桩及中部钢管混凝土柱上,保证下部盖挖施工的安全;第2阶段为远期站站台层施工阶段,由于近期站的运营(端部围护结构盾构穿越段围护桩断掉,失去支撑作用)及远期站的开挖,端部及两侧围护结构在该阶段失去支撑作用,需在近期站端部底板与围护结构间进行界面剂处理,在底板与围护结构间设置企口或锚固钢筋[11-13]等,利用围护结构支撑换乘节点,由于锚固筋植筋会对防水层造成破坏,应优先采用企口连接形式。根据连续墙的特点,换乘节点盖挖施工至底板时,可将底板标高处连续墙保护层凿除,在底板与连续墙间设置企口连接两结构,连接大样如图11所示。

图11 利用连续墙支撑换乘节点构造图(单位:mm)Fig.11 Structure of interchange node supported by diaphragm wall(mm)

根据排桩的特点,由于其为非连续结构,可将底板标高处的围护桩保护层凿除,在底板与支护桩间设置企口连接两结构,连接大样见图12。

图12 利用围护桩支撑换乘节点构造图(单位:mm)Fig.12 Structure of interchange node supported by retaining piles(mm)

4 远期站施工方法及主要施工注意事项

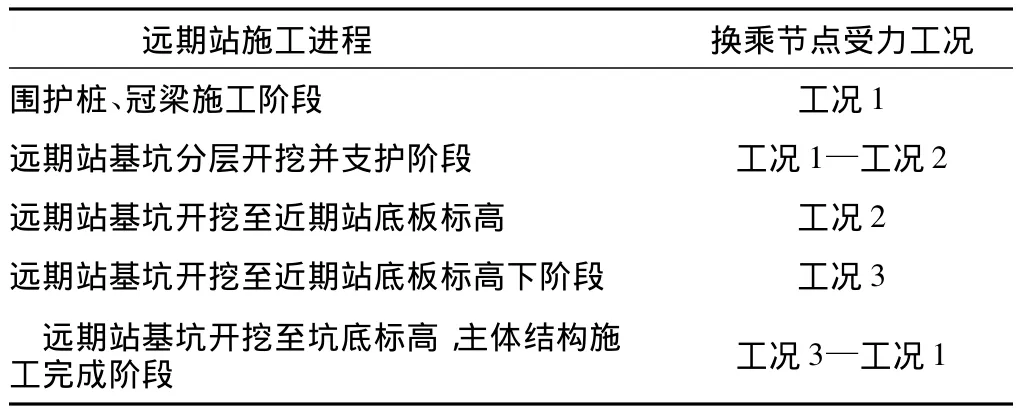

车站分阶段实施,后期车站实施时先期车站一般处于运营状态,施工对节点处构件受力影响较大[3],因此,应选择合适的施工方法控制施工造成的变形。远期站施工进程与节点受力工况的转换关系如表1所示。

表1 远期站施工进程与换乘节点受力工况转换关系Table 1 Construction procedure of long-term station VS stressing conditions of interchange node

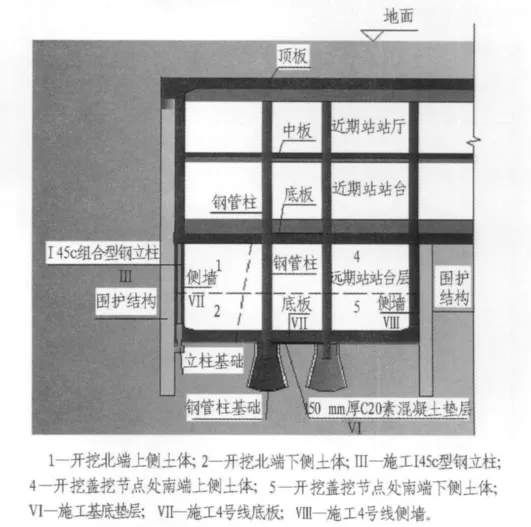

由表1可知,远期站开挖至近期站底板下方时,换乘节点受力工况2瞬时转换为工况3,不利于控制节点的沉降。为有效控制换乘节点梁板体系的变形,建议采取措施使节点从工况2向工况3逐渐转换,因此,节点负3层土方开挖宜采用分块开挖并支护的方式进行施工。图13为某已建成的盖挖换乘站换乘节点远期施工方法图。

远期站盖挖节点施工时应重点注意:1)由于负3层土方开挖的原因,临时立柱的基础承载力可能会大幅度降低,立柱基础可能由原桩基础转变为浅基础;因此,远期站开挖时应尽量减少对远期站底板以下土体的扰动,尤其是严禁超挖,保证临时立柱基础的承载力,确保上部结构的安全。2)土方开挖应尽量采用横向分块开挖形式,预留一定的核心土,纵向开挖应控制进尺长度,建议开挖长度不大于5 m即进行支护,保证工况2向工况3的逐渐过渡,控制节点沉降,降低对近期站运营的影响。

图13 换乘节点远期施工方法图Fig.13 Construction program of interchange node in long term

5 结论与建议

5.1 结论

1)根据换乘节点在不同施工工况下的受力形态可知,施工对节点受力有较大影响,随着远期站施工的进行,顶板边支座弯矩相对于施工前减小25% ~32%,顶板中间支座弯矩相对于施工前增大约10%,顶板边跨跨中弯矩相对于施工前增大约23%;底板弯矩由于受力方式的改变,受拉区与受压区互换,弯矩反向,剪力也有较大变化。可见,换乘节点构件的受力不仅受使用情况的影响,还受施工受力体系转换的影响,结构设计时应予以重点关注。

2)中立柱应尽量选用钢管混凝土柱,钢管柱设置抗拉钢板及抗剪钢板,便于与梁(板)结构体系连接。

3)应尽可能利用既有围护结构及中立柱支撑换乘节点,围护结构支撑换乘节点的设计及施工应考虑工序的转换。T型(L型)换乘节点可在近期站底板与围护结构间设置企口(齿槽),使工况2向工况3转换时端部围护结构可作为节点的支撑使用。

4)远期站施工时,节点盖挖施工应横向分块开挖,纵向开挖应控制进尺长度,使换乘节点受力逐步由工况2向工况3转换,减少节点的变形,保证运营安全。

5.2 建议

对于桩柱预留型式换乘节点尚有较多难以解决的技术难题,建议下一步通过模型试验对立柱桩与混凝土梁板结构连接点处的受力机制进行研究,摸清钢管柱与混凝土梁板节点处弯矩分配规律及剪力状况。通过模型试验、动力及疲劳试验等方法进一步研究T型换乘车站,利用围护结构与近期站底板间设置企口来支撑换乘节点,摸清围护结构与近期站底板间企口的抗滑移状况,为后期设计提供理论依据。

[1] 沙滨,袁振洲,缪江华,等.城市轨道交通换乘方式对比分析[J].城市交通,2006(2):14 -18.(SHA Bin,YUAN Zhenzhou,MIAO Jianghua,et al.Comparison and analysis of transfer manners among urban rail transit systems[J].Urban Transport of China,2006(2):14 -18.(in Chinese))

[2] 曾建军.广州地铁6号线下穿2号线换乘节点施工有限元分析[J].城市快轨交通,2011(5):6,42 -45.(ZENG Jianjun.Finite element analysis in node construction by changing the construction method of tunneling Guangzhou subway line 2 under Guangzhou subway line 6[J].Urban Rapid Rail Transit,2011(5):6,42 -45.(in Chinese))

[3] 孔祥鹏,刘国彬,廖少明.明珠线二期上海体育馆地铁车站穿越施工对地铁一号线车站的影响[J].岩石力学与工程学报,2004(5):113 - 117.(KONG Xiangpeng,LIU Guobin,LIAO Shaoming.Construction of Shanghai stadium transverse station of pearl line phase ii on station of Metro line No.1[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004(5):113 -117.(in Chinese))

[4] 杜国栋,李志鹏.沈阳地铁2号线崇山路站换乘设计与思考[J].铁道标准设计,2009(5):102-105.

[5] 胡双平.三线换乘车站换乘节点结构计算分析[J].铁道工程学报,2011(10):126 - 130,138.(HU Shuangping.Structural calculation and analysis of transfer node of threeline transfer station[J].Journal of Railway Engineering Society,2011(10):126 -130,138.(in Chinese))

[6] 侯新宇,刘松玉,童立元.地铁换乘站坑中坑开挖变形特性[J].东南大学学报:自然科学版,2011(6):175-180.(HOU Xinyu,LIU Songyu,TONG Liyuan.Deformation characteristics in pit-in-pit of Metro interchange station[J].Journal of Southeast University:Natural Science Edition,2011(6):175 -180.(in Chinese))

[7] 王凯,张成平,王梦恕.移动列车荷载作用下地铁换乘节点中板内力分析[J].北京交通大学学报,2011(4):26-31.(WANG Kai,ZHANG Chengping,WANG Mengshu.Internal force analysis of medial plate in interchange joint of Metro station under moving train load[J].Journal of Beijing Jiaotong University,2011(4):26 -31.(in Chinese))

[8] 黄珂,林蓼.地铁十字换乘车站预留换乘节点的结构计算分析[J].都市快轨交通,2008(3):36 -39.(HUANG Ke,LIN Lu.Structural analysis on the reserved-joint of a cross-transfer subway station[J].Urban Rapid Rail Transit,2008(3):36 -39.(in Chinese))

[9] 侯潮,李伟.地铁车站节点换乘主体结构设计的思考[J].价值工程,2011(22):104 - 105.(HOU Chao,LI Wei.Thinking on transfer design of main structure of subway station node[J].Value Engineering,2011(22):104 -105.(in Chinese))

[10] 刘招伟.繁华城区大型地铁换乘车站修建技术[J].中国铁道科学,2006(6):136 - 140.(LIU Zhaowei.Construction technology for large Metro interchange station in urban busy area[J].China Railway Science,2006(6):136 -140.(in Chinese))

[11] 柯在田,高岩,高澍曾.深圳地铁大轴力桩基托换模型试验研究[J].中国铁道科学,2003(5):16-23.(KE Zaitian,GAO Yan,GAO Shuzeng.Test and study of Shenzhen Metro high-load pile foundation underpinning model[J].China Railway Science,2003(5):16 - 23.(in Chinese))

[12] 布占江,郗长兰.浅谈地铁工程中的桩基托换施工技术[J].科学之友,2010(9):13 - 14,16.(BU Zhanjiang,CHI Changlan.On the subway project pile underpinning technology[J].Friend of Science Amateurs,2010(9):13 -14,16.(in Chinese))

[13] 解立波.浅埋暗挖隧道桩基托换技术可靠性分析[D].青岛:山东科技大学桥梁与隧道工程学院,2010.(XIE Libo.The reliability analysis of the pile foundation underpinning engineering in the shallow-buried tunnel[D].Qing-Dao:Bridge and Tunnel Engineering,Shandong University of Science and Technology,2010.(in Chinese))