ZG42Cr Mo大齿轮正火、回火工艺参数与力学性能探讨

中国有色(沈阳)冶金机械有限公司铸造分公司 (辽宁 110027) 隋显常 刘红枫

溢流型球磨机是我公司出口吉尔吉斯斯坦的产品。其中大齿轮材质为ZG42Cr Mo,规格为m=25、z=242,尺寸为φ6152mm×600mm,净重22t,要求调质处理,齿面硬度228~269HBW。由于我公司无大型的淬火油槽,对大齿轮的调质处理无法实施,只能外委。近两年来,外委调质的齿轮,存在变形、齿面硬度偏高且分布不均匀等问题,致使铣齿加工困难,增加成本,生产周期加长,拖延交货期,给公司的信誉造成了不良的影响。

为解决上述问题,铸造分厂提出:大齿轮粗车后,采用正火、回火代替调质工序,使齿面硬度达到228~269HBW,无需外委。通过进行试块的工艺试验,确定正火、回火工艺参数,并进行工艺评审,再确定大齿轮试验工件的工艺参数。

1. 试样的铸造与一次正火

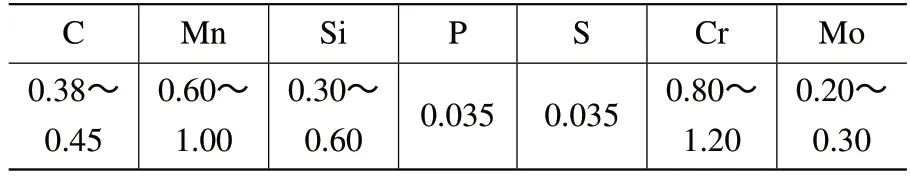

我公司承制的ZG42Cr Mo大齿轮化学成分见表1(JB/T6402-2006),为了模拟大齿轮的实际冷却情况,根据大齿轮的齿长和齿厚,设计试样尺寸为600mm×300mm×200mm。通过对试样的铸造与一次正火,试样与工件同炉钢液浇注,化学成分见表2。采用正火处理代替铸后退火,可细化组织,缩短生产周期。将正火后的试样各面加工到Ra=6.3μm,按照GB7233-1987、III级标准,进行超声波无损检测,完全符合标准。

表1 ZG42CrMo化学成分(质量分数) (%)

表2 试样化学成分(质量分数) (%)

从一次正火工艺曲线及硬度检测、小试样截取及力学性能检测等多方数据分析,一次正火代替铸后退火工艺,由于拉伸试样断口存在铸造缺陷,使断面收缩率和伸长率没有数值。从强度指标和硬度来看,用一次正火代替铸后退火是可行的,但硬度未达到技术要求。因此,一次正火只能作为预备热处理,不能作为最终热处理。

2. 二次正火、回火试验

取2#试块进行二次正火、回火试验,制订二次正火、回火工艺参数,在热处理车间H45炉进行试验,工艺曲线如图1所示。

图1

经过二次正火、回火后,由于拉伸试样中存在铸造缺陷,因此在拉伸过程中没有显现出屈服强度。但抗拉强度和硬度与一次正火时相比,都有明显提高。齿顶(距外表面18mm)硬度99%在228HBW以上,节圆(距外表面43mm)硬度66%在228HBW以上,齿底硬度(距外表面75mm)66%在228HBW以上。从拉伸棒上检测的硬度分析,77%的硬度在228HBW以上,基本达到了技术要求。

为了确定合理的工艺参数,消除铸造缺陷的不良影响,进行二次正火、回火试验的复检试验。

3. 二次正火、回火试验的复检试验

用3#试样(一次正火)选用二次正火、回火的工艺参数,进行复检试验。

(1)硬度检测 一次正火试块经过二次正火、回火复检试验后,用砂轮将表层氧化皮打磨掉后,使表面粗糙度达到Ra=6.3μm,采用锤击硬度法,进行硬度检测,检测部位如图2所示。检测结果见表3。

(2)力学性能检测 按图2截取力学性能试样,经加工后,进行力学性能检测,剩余试样保留,结果见表4。

图2

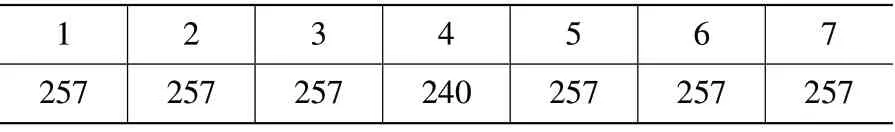

表3 二次正火、回火复检表层硬度 (HBW)

表4 二次正火、回火复检力学性能

(3)分析 从二次正火、回火复检试验的试样力学性能和表层硬度综合分析,与ZG42CrMo正火态力学性能标准(JB/T6402-2006)进行比较,强度和塑性明显高于标准,已经达到了ZG42CrMo调质态力学性能标准要求,满足了技术要求齿面硬度228~269HBW,证明了采用二次正火、回火完全可以代替调质工序。

4. 结语

(1)采用正火、回火工艺,减少了大齿轮齿顶、齿侧的硬度差,且齿面硬度分布均匀,提高了齿形加工的效率,缩短了生产周期,节约能源,降低成本。

(2)采用正火、回火工艺,有效地防止了因在调质时出现的硬度不均,以及在使用时易出现点蚀的现象。

(3)采用正火、回火工艺,有效地控制了大齿轮调质处理后的变形,解决了校形难问题。

(4)正火、回火工艺的实施,操作简便,不需专用的大油槽,只要有台车式的加热炉,即可实现,节约能源,减少污染,易推广。