新课程下高中地理教材教学处理的策略探讨——以湘教版教材为例

浙江省绍兴县教师发展中心(312030) 韩国元

课程改革稳步推进,地理教材悄悄变脸。今天我们师生手中的课本已今非昔比,耳目一新。具体表现在三个方面:一是课程体系变了,高中地理共有10本课本,3门必修,7门选修,内容包括天文、地质、城乡规划、环境保护等等;二是教材内容活了,教材除了突出地理基本概念、基本原理外,学生探究性和活动性的内容增多了;三是教材形式新了,教材图多、资料多,色、情、景并茂。然而,在新教材光环的背后,我们也不难看出,教材缺陷的一面:教材体系不清;教材头绪太多……碧玉瑕疵,在所难免。关键在教学中我们如何处理教材呢?

策略一:梳——梳理知识,建构网络

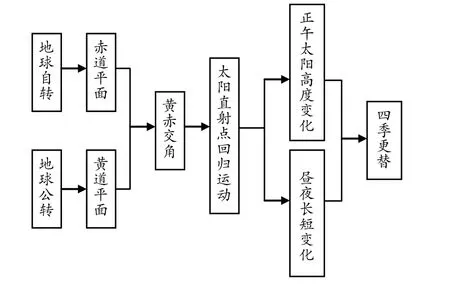

这一策略往往用于课堂小结或单元复习中,适合于学生自己运用,教师主要发挥引导和纠偏的作用。因为课程改革的重点之一是促进学生学习方式的变革,倡导新的学习方式:自主学习、合作学习、探究学习。在地理教学中应让学生亲身经历梳理、自主建构知识网络,给予学生充分展示自己个性、独立思考的空间,使学生人人参与学习过程,学生的情感、态度、学习能力才能得到培养和发展。例如上完“地球运动”一节后, 首先让学生回忆地球运动的基本要素、基本规律及意义,教师根据学生的回忆逐一出示知识点,接着老师请同学们通过合作探究,根据这类知识点和它们之间的联系进行整理,整理出来的内容一定要简洁清晰,一目了然。学生建构的知识网络会五花八门,各具特点,教师应给予鼓励性评价。最后经过教师点拨,学生讨论,形成共识,建构出一个比较完整的知识网络(如下图),并总结学习方法。

通常学生自主梳理知识包括四个过程:① 牵连回忆。可由学习小组或个体通过看书或搜集,梳理回忆各个知识点的形成,找准知识间的联系和区别。② 自拟提纲。以文字、图表等各种表现形式,将所学过的知识梳理总结形成网络,然后向全班同学介绍自己的整理意图,表现形式。③ 建构网络。通过质疑、讨论、争论,激起学生智慧的碰撞、情感的共鸣,从而使知识的本质更加清晰,记忆更加深刻。对所学知识进行系统整理,使之达到提纲挈领的目的。④ 总结方法。学生最终形成的知识系统,是群体智慧的结晶,隐藏在其中的是观察、归纳、抽象、概括、分类等思想方法的运用。对这些“隐性知识”应进行简要的总结梳理。同时对表现突出的同学进行评价鼓励。

策略二:拓——纵横拓展,补充教材

高中地理新教材(必修)包含了原来高一与高二的课程,涉及的内容包括自然地理、人文地理、区域可持续发展和地理信息技术四大块,范围广、容量大。因此,教材要用薄薄的三本书表述,不少内容只能蜻蜓点水、一带而过。而且,地理学科是一门不断发展、日新月异的学科,新知识、新观念层出不穷,需要我们去不断更新、补充。因此,纵横拓展,补充教材——是我们处理新教材的一个重要策略。

1. 挖掘——纵向拓展教材知识

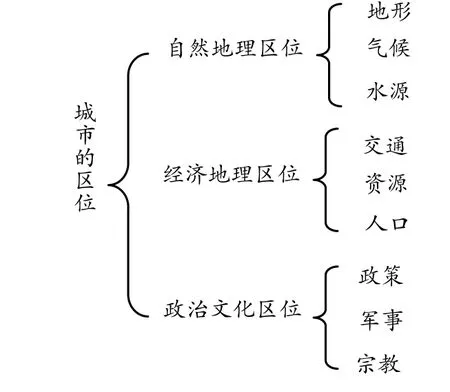

必修教材ⅡP26-27关于城市区位分析的有关内容:城市的自然地理区位是指城市与周围的山脉、河流、湖泊、海洋等自然地理事物的空间关系。城市的经济地理区位是指城市与周围经济事物的空间关系。探究活动栏中的问题有:(1)世界上的城市,特别是大城市,为什么主要分布在气温适中的中低纬度地带?(气候)(2)在河口三角洲,为什么城市会相对密集?(地形、水源、交通)(3)在滨海地区、平原地区、低海拔的河谷地区,为什么城市会比较多?(地形)显然学生无从回答。教师在讲课时,要进行纵向挖掘,把影响城市区位的因素分析清楚,如下图所示。

2. 迁移——横向拓展教材知识

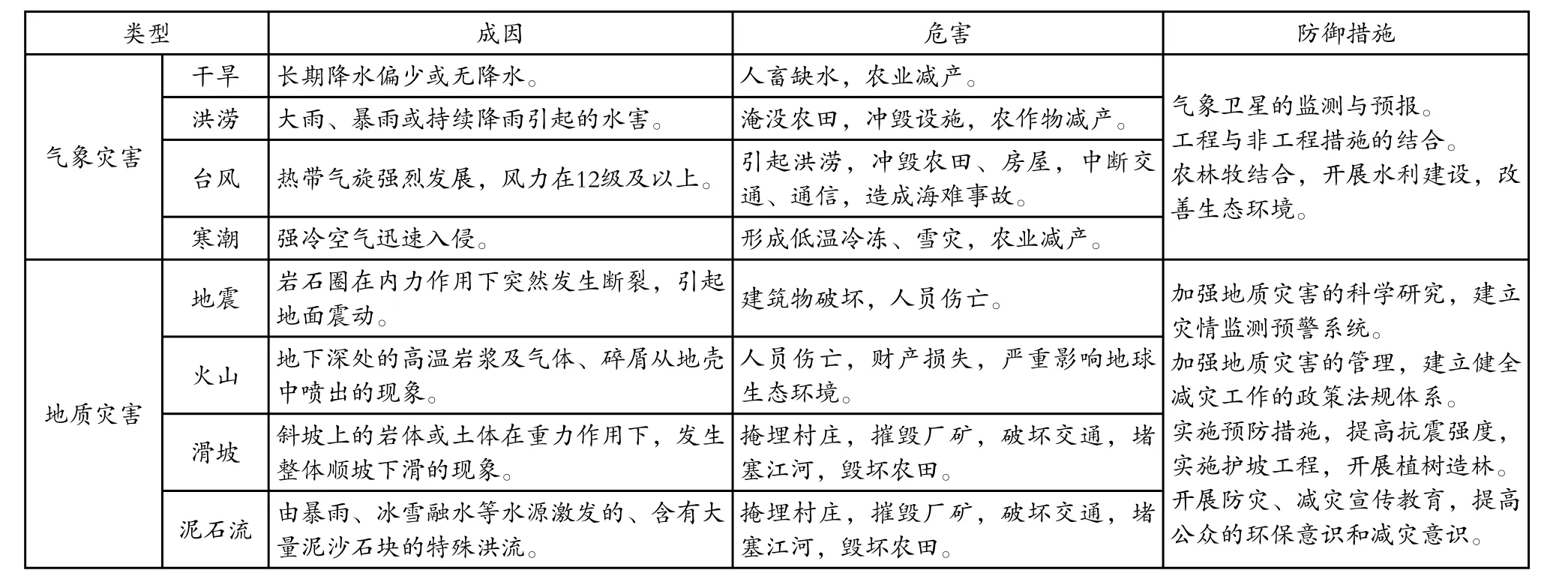

必修教材ⅠP107关于“自然灾害对人类的危害”一节内容显得简单、空虚,其中以中国的洪涝灾害为案例进行了分析。地理课程标准的具体要求是:以某种自然灾害为例,简述其发生的主要原因及危害。显然,光是对洪涝灾害的分析是不够的,应进行知识迁移,对干旱、台风、地震等自然灾害有一个比较全面的认识,如下表所示。

几种主要自然灾害的比较与分析

在分析自然灾害的影响时,要用辩证的观点看问题。如每年夏秋季节影响我国东南沿海一带的台风。既要看到它带来的不利影响:引起洪涝,冲毁农田、房屋,中断交通、通信,造成海难事故等。同时也要分析其有利的一面:带来一定降水,降低气温,缓解我国南方旱情。

在分析某一地区的自然灾害时,要用联系的、全面的观点去分析和思考,切忌孤立地看问题。因为自然环境的各要素是相互联系、相互影响和相互制约的,因此自然灾害具有一定的关联性。如强台风往往会引起风暴潮、洪灾等。

在探究、分析自然灾害过程和成因时,要善于运用示意图,用运动、变化的观点去分析和思考,切忌静止地看问题。如在探究某地台风风向时,随着时间的推移,台风中心位置的变化,该地的风向是不断变化的。

策略三:化——图文转化,解读难点

地图是语言,地图是素材,地图是载体。湘教版地理教材无论是概念、原理的表述,还是案例的呈现,都以地图为素材,为背景材料。在必修的三册教材中,共有各种地图371幅,主要包括景观图、示意图、统计图三大类(见下表)。因此,图文转化,解读难点——是新课程下高中地理教材教学处理的重要策略。

图表类型 必修Ⅰ 必修II 必修Ⅲ 合计景观图照片 27 42 38 107画片 11 17 19 47幻灯片、遥感图、卫星影像图片等 9 2 20 31示意图原理(概念)图 16 7 7 30分布图 26 14 24 64过程图 3 5 6 14结构图 6 1 1 8关联图 15 6 2 23统计图坐标图 6 5 5 16等值线图 4 1 0 5结构图 0 1 4 5表格 7 10 4 21合计 130 111 130 371

1. 以文画图,解读信息。学生获取地图信息的能力是一种重要的学习能力。教师在图表教学中首要的是教学生学会观察。使学生学会用观察的方法,发现信息,提取信息,从而进行分析和综合,判断和创造。教学生学会观察,一是要培养学生良好的观察习惯,要求学生对地图进行正确、客观、全面、细致、敏捷的观察,洞察地理事物的特征,不马虎、不盲目、不片面;二是教师在教学中要事先设计好观察目的,向学生提出边观察边思考的要求,让学生带着问题去观察;三是要给学生观察的具体方法,如根据位置由近及远,时间由先到后,事物由表及里,或按发生顺序,演变过程,以及比较和综合等方法,进行科学有效的观察。

其次是教学生学会思考。思考的过程,就是从具体到抽象,从抽象到具体的过程,它包括分析、综合、比较、抽象、概括等思维活动。在观察、发现的基础上,教学生学会思考,学会分析地理现象,概括地理原理,把握事物内涵,这是图表教学的关键环节。要培养学生良好的思维品质,必须勤于思考,敢于质疑,善于对图表中出现的各种信息进行分析、综合,不浅偿辄止,不一知半解;要由表及里,由深入浅出,以图激趣,以图启疑,引导学生深入思考。

再次要训练学生的思维方法,如正反比较、数据分析、观点提炼、存同求异等等。要运用创造性思维,创造性地开展图表教学,使学生不仅掌握图上的地理数据、事物、规律、原理,而且能探求地理成因;能摆脱思维定势,善于从新视角提出新问题;能随机应变,举一反三,触类旁通,进行知识和能力迁移。这是图表教学的最高境界。

下面以太阳系示意图为例,看如何解读地图信息?(1)按距离远近,提取八大行星的信息;(2)按质量大小,提取八大行星的信息;(3)在三类行星的比较中,分析地球的特殊性?(4)提取图中其它信息:轨道、小行星带等等。

2. 以图化图,化难为易。由一种地图转化为另一种地图,是地理教学中的一个高招。常见的手法有化繁为简、化抽象为直观形象。

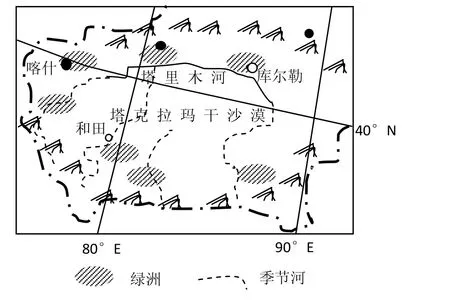

例1. 塔里木盆地示意图的转化(必修ⅠP90)——化繁为简:教材中的塔里木盆地是彩图,信息繁杂,我把它转化为示意图,学生看后就一目了然,并引导学生分析问题:(1)分析塔里木盆地所处的地理位置?(2)分析塔里木盆地的地形、气候条件?(3)简要分析绿洲分布的位置、特点和原因?(4)在塔里木盆地中,城镇的空间分布与哪些因素有关?

例2. 图解法求正午太阳高度示意图转化(必修ⅠP24)——化抽象为直观:正午太阳高度的计算,在教材中比较复杂,学生理解有一定难度。我们通过简单的示意图,让学生看后一目了然,如下图,求A和B点的正午太阳高度H,H=90°-ɑ,(ɑ为当地与太阳直射点之间的纬度差),就显得比较简单易懂。

3. 以图化文,突破难点。在教材中,有许多概念、原理(规律)、过程用文字描述和说明,学生在学习中感到有一定难度。如果教师能开动脑筋,设计图表,那么既能形象直观说明问题,又能降低教学难度。

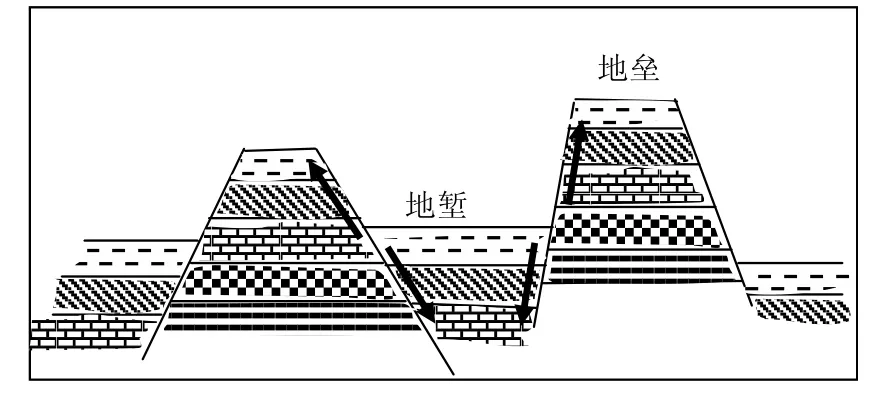

例1. 必修教材ⅠP40关于地堑、地垒的概念教学:在断层中两侧陷落、中间突起部分叫地垒;中间部分相对下沉的断层,形成地堑构造。如果我们用图示教学,学生看了就一目了然,容易掌握。

例2. 必修教材ⅠP79关于地域分异基本规律的教学:大体上沿纬线延伸、随纬度变化,这种呈纬向带状分布的差异就是纬度地带性差异(经度地带性分异略)。从山麓到山顶,自然环境及其各组成要素会出现逐渐变化更迭的现象,就是垂直分异。我们用示意图展示给学生,难点就迎刃而解。

例3. 必修教材ⅠP110关于夏季风进退和雨带移动的地理过程,通过地图教学形象生动,一目了然。

策略四:纠——去伪存真,敢于挑战

湘教版高中地理教材有着鲜明的优点:① 理念新颖,不拘俗套;② 案例丰富,说服力强;③ 图式多样,形象生动;④ 活动多多,突出主体……等等。这与编写这套教材强大的作者阵容密切相关。但是,碧玉瑕疵,在所难免,我们在教材的使用过程中,遇到和发现了不少问题。这些问题,我们可以概括为三大类。

1. 语法逻辑问题

语法逻辑问题主要表现在语意表述不严密、语句不通、用词不当等问题。

问题一:用词不当。必修教材ⅡP12“人类与自然资源之间,应当建立良性循环关系,以实现自然资源的持续利用。”“循环”一词,用词不当,应改为“发展”一词。

问题二:语意表述不严密。必修教材ⅠP23关于正午太阳高度的表述:各地太阳高度在地方时12时时最大,称为正午太阳高度。缺少“一天中”的修饰词。又如必修教材ⅠP23关于极昼的描述:当太阳直射北半球时,北半球昼长夜短,纬度越高,昼越长,夜越短,在北极圈内,出现太阳整日不落的现象;在南半球则昼短夜长,纬度越高,昼越短,夜越长,在南极圈内,出现极夜现象。应将“在北极圈内”、“在南极圈内”改为“在北极地区”、“在南极地区”。

2. 学科科学性问题

学科科学性问题主要表现在概念解释不正确、地理要素考虑不周全和地理位置表示错误等等。

问题一:地理要素考虑不周全。必修ⅠP45太阳辐射和地面辐射、大气逆辐射关系示意图中,从太阳辐射量(100)的去向看,大气吸收(19)+大气和地面的反射(34)+地面吸收(47)=太阳辐射量(100),可见,作者忽视了大气的散射作用。又如教材必修ⅠP107关于自然灾害的主要特征:图中缺少了关联性。

问题二:地理位置表示错误。必修ⅠP51风带和气压带移动示意图中,关于副极地低气压带的位置66.5°N值得商讨。按北半球三圈环流和风带示意图,副极地低气压带的位置应为60°N。

3. 教材编排体系问题

问题一:缺少主体内容。必修ⅠP40“(三)火山、地震活动和地表形态”中,整块内容只有一个活动,而没有大字说明,显得空洞无物。建议将图示上面的一段文字改为大字部分。

又如必修ⅠP42“四.人类活动与地表形态”中,整块内容也只有一个活动,建议将图示上面的一段文字改为大字部分。

问题二:内容与标题不符合。必修ⅡP41“第三节城市化过程对地理环境的影响”中,该节内容主要包括:一.城市化与我们的生活;二.城市环境问题;三.我国城市发展趋势。从小标题看,显然三块内容没有一块写城市化过程对地理环境的影响。建议应将阅读内容中“城市化过程对自然地理环境的影响、城市化过程对人文地理环境的影响”升格为主要内容。而将“我国城市发展趋势”安排到前一节(城市化过程与特点)中去。

又如必修教材ⅡP51页关于“产业活动的区位条件”一段中,其中的活动“深圳——年轻的特区城市”(后面有三个问题:1.说出深圳的地理区位特点。2.深圳迅猛崛起的主要原因是什么?3.为什么深圳充满了发展活力?)应该是城市地理区位的内容,而不属于产业活动(农业、工业、交通运输业、商业、金融业、信息业等)的内容。

[1] 李天杰, 朱翔, 陈民众. 普通高中地理课程标准实验教科书《地理》必修Ⅰ、必修Ⅱ、必修Ⅲ[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2012年.

[2] 钱源伟, 丁伟明. 走进高考的研究性学习[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2002年.