大渡河干流暴雨洪水特性初步分析

吴付华,樊明兰,程琳

(中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川成都 610072)

1 流域概况

大渡河是岷江的最大支流,发源于青海省境内的果洛山南麓,分东、西两源,东源为足木足河,西源为绰斯甲河,两源在双江口汇合后始称大渡河。该流域地处青藏高原东南边缘向四川盆地西部的过渡地带,地理位置界于东经99°42'~103°48',北纬28°15'~33°33'间。干流河道全长1062 km,流域集水面积77400 km2(不含青衣江)。

大渡河流域形状较狭长,两岸支流发育较对称,流域总体略呈“L”型,地势总的特点是北部高,中部隆起,西南部最高,东南部最低。双江口以上为丘状高原、山原地貌,主源河道平均坡降达6.2‰。山原的东南自双江口以下开始进入峡谷区,直至铜街子均属高山峡谷地貌,河流下切剧烈,水流湍急,为典型的山区河流。铜街子至河口段属四川盆地边缘,水流平缓,沙洲和岔流较发育。

大渡河泸定以上流域周界高程一般在3000 m以上,有不少4000~5000 m 高的山峰,泸定以下分水岭有一些较低的垭口,高程在2000 m 左右,成为水汽的主要通道。

2 流域暴雨特性分析

2.1 形成暴(大)雨的主要天气系统及环流形势

形成大渡河流域降水最主要的天气系统有西风槽、切变线和低涡。5~10月南支西风急流北移,在中纬度地区与北支急流合并,印度热低压大大加深,西太平洋副高脊线由15°N 向北移到25°N,在22°N 以南出现了东风急流,在东风急流的下方为印度西南季风气流。此时西南、东南季风盛行,携入大量水汽,使流域内气候温暖湿润,降雨及雨日集中。

大渡河流域发生大的降水过程时的环流形势主要有两种:(1)乌拉尔山阻塞高压,高压以东为低槽;(2)乌拉尔山至贝加尔湖一带被∪型低槽控制。统计表明两种环流形势情况分别约占30%和60%。两种环流形势的共同特点为:受太平洋副热带高压、中纬度西风带系统等共同作用,西南气流将大量暖湿空气输送到大渡河流域,与冷空气相遇往往形成流域内强降水过程。

在有利于环流形势情况下,较强的小股冷空气东移,其槽尾切变线南伸至大渡河上游一带,在高原切向摩擦、高原热力及地形的共同作用下,切变线上常伴随有低涡,造成以上游为主的长历时降水过程;当降水系统自西北向东南移至大渡河中、下游地区,位势涡度往往垂直输送,中纬度常出现低涡,地面则常为冷锋系统,在地形等作用下,水汽上移较为困难,往往形成中、下游暴雨过程。

2.2 暴(大)雨的时、空分布

据资料分析,大渡河流域受西南季风和北方冷空气共同影响,5~10月雨量约占全年降水的80%~90%,雨日亦占全年的80%左右,但暴(大)雨一般发生在6~9月,以7月居多,个别年份亦有早在4月(如1979年4月29日在田湾),或晚至10月(如1973年10月5日在栗子坪)发生,暴雨的年最大一日雨量多发生在8月。一次暴雨过程一般为l~2 d,主雨段约12 h,且多夜雨。

泸定以上流域集水面积58943 km2,流域平均高程3640 m,由于地势高亢,水汽不足,暴雨极少,实测资料分析一日最大、三日最大和五日最大面雨深分别为17.7 mm、40.3 mm 和58.8 mm;一日最大点雨量一般在50 mm 以下,仅偶尔少数站点曾出现过日降雨大于50 mm 的记录,如1968年7月12日在阿坝测得一日最大点雨量为62.8 mm。

泸定以下流域地势渐低,受地形影响,雨区分布呈现多中心,但主要暴雨区有两个。安顺场、田湾一带东北面与著名的青衣江暴雨区相邻,受西面大雪山(主峰贡嘎山海拔达7000 m 以上)、东北面大相岭大地形作用,盆地涡旋气流经两次爬升形成暴雨区,该区暴雨频次约为2.4次/a,但雨强远远不及相邻的青衣江暴雨区;尼日河暴雨区属于安宁河暴雨区,偏南的暖湿气流沿开阔的安宁河河谷北上与北方冷空气在尼日河上游交绥构成暴雨区,该区暴雨频次约为1.5~2次/a,且雨强较大。泸定以下流域大部分地区一日最大单点暴雨在100 mm 以下,但个别地区如南箐曾在1968年7月9日也发生过雨量为206 mm 的暴雨。

3 实测洪水特性分析

3.1 洪水发生时间统计分析

大渡河干流主汛期为6~9月,年最大流量多出现在6、7月份,以7月份出现的机会最多,约占50%左右,8月份出现年最大流量的机会较少,约占10%左右,9月份又相对较多,约占20%左右,毛头码及以下河段部分区域进入暴雨区,6月发生年最大洪水几率较上游略小。统计大渡河干流主要测站年最大流量最早、最晚发生时间及对应流量可以发现,干流各河段年最大洪水最早发生于6月上旬,最晚发生于9月下旬,如大金站分别于2006年6月4日、1994年9月23日发生了洪峰流量分别为1450 m3/s、1820 m3/s 的年最大洪水,但6月上旬、9月下旬发生年最大洪水的机率一般较少,且量级相对亦不大。

3.2 洪水年际变化分析

年最大洪水洪峰流量的年际变化主要用洪峰流量的离均系数CK和全距系数K 表示。其中离均系数CK为历年年最大洪峰流量最大值与年最大洪峰流量多年平均值的比值;全距系数K 为历年年最大洪峰流量最大值与最小值的比值。统计大渡河干流各主要测站年最大洪水洪峰流量年际变化(表1)可以看出,大渡河干流流域洪水年际变化相对较小,CK和K 分别在1.34~1.84和1.74~3.78之间。

3.3 洪水过程线形状分析

表1 大渡河干流各主要测站年最大洪水年际变化统计表

大渡河泸定以上上游河段,因受高程、地形及地理位置的影响,大多数地区少有暴雨发生,加之集水面积大、流域形状狭长、支流多沿干流对称发育、汇流不集中、植被较好和地表有利于下渗和滞流等原因,形成的洪水具有量大、峰不高,缓涨缓落,历时较长的特点,最大涨率每小时仅100 m3/s左右,洪水过程多呈多峰型,大中洪水一次历时一般为5~11 d。

泸定以下中、下游处于青衣江、马边河及安宁河暴雨区的波及范围,暴雨出现机会较多,是本流域洪水的主要来源地区。其洪水过程线峰值附近往往陡涨陡落,相对而言峰高、量不大,最大涨率每小时可达1000 m3/s 左右,一次洪水历时10天左右。

此外,各站洪水的集中程度可以用峰、量比表示,即用洪峰流量与时段洪量过程的平均流量之比表示。分析各站平均峰、量比亦可发现,各站点峰、量比值均相对较小,上游河段Qmax/Q1日max、Qmax/Q7日max仅分别为1.04和1.25左右,下游河段受部分地区暴雨加入,造峰能力有所增强,峰、量比值略有增加,Qmax/Q1日max、Qmax/Q7日max分别在1.1和1.3左右,说明一般情况下,上游河段洪水过程涨落平缓,洪水较为集中,下游河段受区间暴雨加入,洪水涨落相对而言较为迅速,洪水集中程度不及上游河段。

3.4 洪峰模数和单位面积产洪量分析

通过对各水文站资料进行统计,从各站多年平均洪峰、洪量及模数(表2,各站统计资料年限同表1)可以看出:洪峰模数和单位面积产洪量在农场以上基本上相当;受局地降水强度加强影响,农场以下河段开始逐渐加大。

3.5 大洪水相应性分析

表2 大渡河干流有关水文站多年平均洪峰、洪量及模数统计表

统计各站点间同步实测洪水系列中前10大洪水发生的时间及洪峰流量可以得出以下结论:泸定以上河段因基本上无暴雨分布,洪水主要由长历时连续降水形成,各站年最大洪峰相应性甚好,前10大年最大洪峰流量发生时间绝大多数相对应,仅在各自排位顺序上略有不同。泸定以下河段受安顺场、田湾及尼日河一带暴雨加入形成的造峰效应影响,相当面积差值的两站间洪水相应性(如大金~泸定与泸定~铜街子比较)远不及上游河段,甚至相邻两站点间洪水排位都相差较大。以沙坪、铜街子两站为例,两站集水面积仅相差1368 km2(占铜街子的1.8%),而在两站同步实测系列中,1985年、1991年洪水在铜街子站分别为首大和第六大,而同为沙坪站年最大洪水的该两场洪水排位则远在前10位以外。从洪峰流量也可以看出:这两场洪水的洪峰流量在铜街子/沙坪站分别为7640/5100 m3/s、6600/5070 m3/s,峰值流量相差均在1500 m3/s 以上,可见,区间加入暴雨洪水造峰能力之强。

3.6 洪水组成分析。

(1)洪水平均组成分析。

大渡河干流泸定以上及泸定~铜街子洪水地区组成情况见表3、4。

从平均情况看:泸定以上各部分洪水占泸定站洪水之比基本相当于相应的集水面积比;泸定站时段洪量占铜街子站时段洪量的65%左右,小于其面积比77.2%;泸定河段~铜街子区间各部分洪水占铜街子站洪水之比往往大于相应的集水面积比,特别是毛头码~铜街子区间洪峰及短历时时段洪量(如1~3 d),受本区域暴雨加入影响,其占铜街子站的份额往往远大于相应的集水面积比。

表3 大渡河泸定以上干流洪水地区组成统计表(1959~2009年同步系列)

表4 大渡河泸定~铜街子洪水地区组成统计表(1985~2009年同步系列)

(2)典型洪水组成分析。

大渡河流域较大洪水洪量主要来源于泸定以上河段。泸定以下河段中、下游区域受暴雨强度显著加强、支流地势陡峻、源短流急等共同影响,所形成的洪水一般呈峰高、量不大、形状瘦峭、历时较短的单峰过程,与泸定以上河段来水遭遇可形成中下游河段洪水之主峰,往往起到造峰作用。本流域洪水按地区来水遭遇情况可概括为三种类型,即:上游来水为主型,中、下游来水为主型和上、中游洪水遭遇型。

上游来水为主型:暴雨洪水主要发生在泸定以上河段时,下游基本无大暴雨洪水加入。如调查的1904年,实测的1981年、1992年洪水,这类洪水均具有峰型胖,洪量大、历时长的特点,泸定以上河段来水可占铜街子站的70%~80%左右。

中、下游来水为主型:暴雨洪水主要发生在泸定以下河段时,上游基本无大暴雨洪水加入。如实测的1939年、1955年和1960年,该类洪水均为瘦峭的单峰,泸定以上河段来水一般仅占铜街子站的50%左右,特别是短历时来水(如洪峰、1~3日洪量)甚至可以低至40%左右。

上、中游洪水遭遇型:由于高山纵横,不利于暴雨的空间扩展,形成的局部地区性暴雨较多,该类型洪水发生机会甚少。其相应的降雨在时空分布上大多是上游先降雨,然后逐步向中下游扩展和移动,且降雨强度有所加强,降雨量亦明显增加,上、中游均发生较大洪水,如实测的1954年、1965年和1998年洪水,该类洪水过程一般较为肥胖,泸定以上河段来水可占铜街子的60%~70%。

3.7 洪水传播时间分析

根据实测资料分析:大金~丹巴河道距离为98 km,洪水平均传播时间为5 h;丹巴~泸定、泸定~农场、农场~毛头码河道距离分别为131 km、101 km、85 km,洪水平均传播时间均为6 h;毛头码~沙坪、沙坪~铜街子河道距离均约64 km,洪水平均传播时间均为3 h。

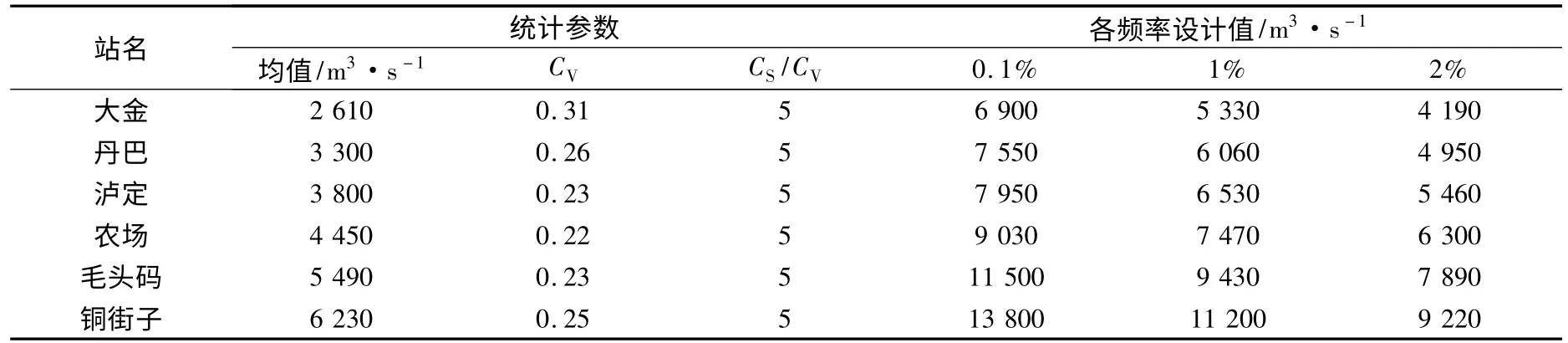

4 各主要站点设计洪水统计参数分析

根据大渡河干流各主要水文站插补延长后的洪水系列,加入各自历史洪水,共同组成不连续系列,并进行洪水频率分析计算(表5),结合各站年最大洪峰统计参数变化规律及流域暴雨洪水分布特性可以得出以下结论:各站年最大洪峰均值由上游至下游逐渐增大;泸定、农场以上流域少有强暴雨分布,Cv从上游大金至下游农场随控制集水面积增大而逐渐减小;农场以下各河段虽然控制集水面积较大,但受青衣江、安宁河暴雨区波及影响,区间造峰能力显著增强,各站Cv值仍开始缓慢回升。

5 结语

表5 大渡河干流各主要水文站设计洪水成果表

(1)大渡河流域降水最主要的天气系统有西风槽、切变线和低涡,5~10月为流域雨季,其中6~9月为流域暴(大)雨集中期,尤以7月居多。

(2)与流域降水特性相一致,流域6~9月为汛期,其中年最大洪水约半数出现在7月。

(3)大渡河流域上游地区远离流域水汽通道,受地形不利于水汽输送影响,少有暴雨出现;中、下游河段邻近流域水汽通道,受青衣江、安宁河暴雨区影响,在田湾~安顺及尼日河一带形成暴雨区。

(4)大渡河流域上游地区洪水主要由长历时连续降水形成,洪水过程具有缓涨缓落,峰高量大,历时长的特点,一般为中下游较长历时时段洪量的主要来源。中、下游受青衣江、安宁河暴雨区影响,区间洪水加入往往起到造峰作用,洪峰及短历时时段洪量增加显著,远远大于其随集水面积变化之比,使本河段洪水过程峰值附近往往陡涨陡落,是本河段防洪及相关涉河建设项目需关注的重点之一。

(5)由于本流域集水面积较大,相对整个流域面积而言暴雨分布有限,且多以锋面雨形式在中、下游河段出现,加之流域形状等诸多因素共同作用,使得本流域各站洪水具有年际变化不大,各站CV值相对较小且上下游变化缓慢等特点。