人口红利衰减、稳增长约束与人口城乡迁移速度

王伟同,张 旭

(东北财经大学公共政策研究中心,辽宁 大连 116025)

一、引 言

人口红利作为一种特殊的资源禀赋,是造就中国三十多年经济增长奇迹的重要推动力量。但近年来,伴随着老龄化进程的加剧,中国劳动人口比例开始经历由上升到下降的过程。“用工荒”现象的不断出现以及劳动力工资水平的持续上涨,标志着中国人口红利资源已经开始进入衰减期。虽然关于中国“刘易斯”拐点是否到来,学术界仍存在争论[1],但以“招工难”为代表的劳动力供给不足已成为不争的事实,这将不可避免地对中国劳动密集型经济和现有经济增长模式造成实质性的冲击。王伟同[2]研究表明,在老龄化背景下,中国经济增长将会由于人口红利衰减带来每年1.50—2.00个百分点的增长阻力。在这种背景下,如何有效化解人口红利衰减对中国经济带来的负面影响,以维持中国经济的稳定增长,已经成为中国当前面临的一项重要课题。

在对待人口红利衰减的问题上,不少学者认为由于城乡分割的管理体制,导致农村剩余劳动力供给潜力没有得到充分发挥,影响了中国人口的城乡流动,造成了城市“用工荒”问题的出现。陈钊和陆铭[3]认为,现有户籍制度使农民工无法享受到城市基本的公共服务,阻碍了农村剩余劳动力向城市转移。盛来运[4]也认为,中国农业人口向城市转移更多的是一种人口流动而非人口迁移,导致了城市劳动力供给的不稳定。毛新雅和彭希哲[5]认为促进农业迁移人口由“半城市化”状态向彻底城市化状态转变是中国经济增长持续获取更多人口红利的重要引擎。刘晓峰等[6]的研究还表明中国城市化水平比合理水平低10个百分点,且严重滞后于工业化,说明中国城镇化进程确实有巨大的潜力有待挖掘,不能简单地将近年来的工资上升现象视作“刘易斯拐点”的到来[7]。由此可见,强调推动城镇化进程来破解中国老龄化的经济影响,已经成为学术界的一种主流观点。

事实上,城镇化已经成为中国经济未来增长的重要动力,李克强总理就高度重视发展城镇化对经济的推动作用,并把发展城镇化作为未来扩大中国内需的最大潜在动力。但合理的城镇化发展速度应该是多少,至今没有一个准确的标准。在此,我们不妨将人口红利衰减趋势下维持经济稳定增长作为一个标准,来合理判断最优的人口城乡迁移速度。这不仅可以有效破解由于人口老龄化带来的经济负面影响,同时也为合理设计人口城镇化发展速度提供了一个合理的判断依据。

二、城镇化进程破解人口红利衰减影响的内在逻辑

“人口红利”概念来源于日本人口学家黑田俊夫1984年提出的“黄金年龄结构”概念,并由Bloom与Williamson于1998年正式提出并使用,特指以劳动年龄人口比重大、社会总抚养比低为特征的人口结构所带来的经济发展红利。人口红利的存在得到了大量研究的证实,Bloom和Williamson[8]研究认为,东亚经济增长中有1/3要归功于人口结构变化所带来的人口红利。从中国实践看,蔡昉[9]的研究表明,中国改革开放早期的20年间经济增长的1/4是由人口红利所贡献。也正因为如此,随着人口老龄化进程的加速,人口红利的衰减也造成了各国经济增速的下滑[10]。在这种背景下,由于人口年龄结构的变化所带来的经济增长阻力会逐渐显现,并成为制约中国经济增长的重要障碍。

但事实上,中国过去三十多年人口结构转变与经济发展实践表明,中国充裕且廉价的劳动力供给不仅来自于人口抚养比较低的年龄结构所带来的人口机会窗口,更加来自于大量农村剩余劳动力由农村向城镇的转移。在计划经济体制下,户籍制度禁锢了大量农村剩余劳动力,在改革开放后劳动力自由流动的条件下,农业剩余人口大量涌入城镇,为工业提供了充裕的廉价劳动力,推动了经济的持续高速增长。因此,中国人口红利资源得益于特殊的人口年龄结构和人口城乡结构两个因素的叠加。从经济增长角度看,人口年龄结构和人口城乡结构之间存在相互替代与弥补的可能与潜力,即可以通过加快推进人口城镇化来破解人口老龄化带来的人口红利衰减困境。

从当前中国人口结构看,由于上述两种人口结构的发展趋势不同,中国确实具备利用城镇化来破解老龄化负面影响的可能。据联合国研究报告测算,从“2010年开始中国人口抚养比将会呈现快速上升的态势”[11],劳动人口比重持续下降,老龄化问题日趋严重,标志着中国人口红利毫无疑问已经开始步入漫长的衰减期[12]。而中国城镇化进程则恰恰相反,2012年52.57%的城镇化率表明,中国依然有近7亿人生活在农村地区,而按33%的非农业户籍人口比率看,中国仍有9亿多农业户籍人口。依照中国现有耕地规模和农业生产效率计算,中国农村地区的劳动力需求量不超过1.8亿,因此仍有相当数量的剩余劳动力等待向城镇转移[13],同时中国城镇化进程远滞后于工业化的事实也表明,中国城镇化进程仍存在很多欠账。而当下“用工荒”问题的出现,则主要受制于城乡分割的管理体制带来的人口流动限制[14],让农业人口向城镇转移面临较高门槛,阻碍了劳动力的转移。因此,推动城镇化进程弥补人口老龄化带来的负面影响,是破解中国人口红利衰减的有效途径。

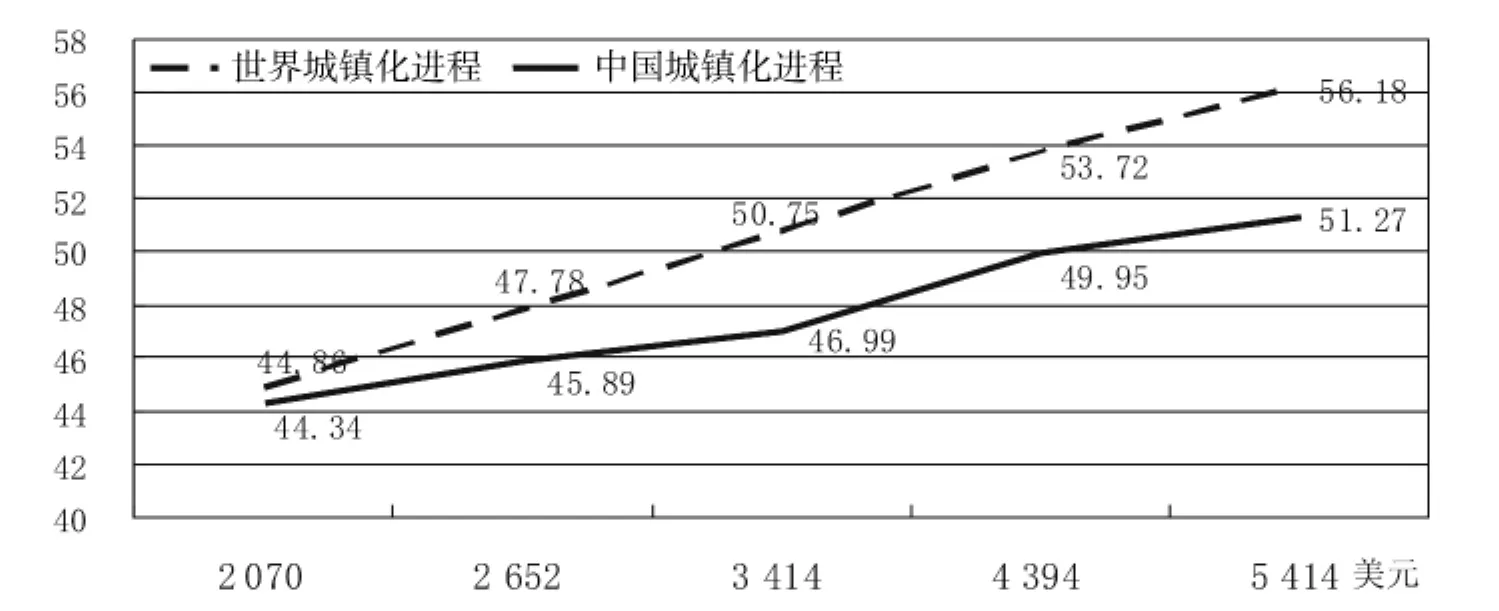

现实数据也支撑这一判断。首先,与世界各国一般发展规律相比,中国的城镇化进程严重滞后。图1分别给出了用2011年世界各国截面数据拟合出的中国与世界城镇化水平的曲线,可以看出中国在所有发展水平下的城镇化率均低于世界一般城镇化率,表明中国城镇化发展相较于经济发展存在严重滞后。以2011年为例,中国人均GDP达到5 414美元,按照世界城镇化发展水平,城镇化率应达到56.18%,而中国现实的人口城镇化率仅为51.27%,之间相差4.91个百分点。其次,从经济的集中度与人口的集中度看,人口集中度也远低于经济的集中程度。数据表明,2001年中国地级及以上城市GDP占全国GDP比重为56.58%,同期地级及以上城市人口占全国人口比重仅为23.82%,相差32.76个百分点,表明经济资源与人口分布极不对称。经过10年的发展,这种情况并没有得到相应的改善,2011年经济集中度与人口集中度指标分别为62.00%与29.50%,两者相差32.50个百分点,表明人口集中度低于经济集中度的问题已成为中国经济社会发展的常态,也从另一个角度表明中国城镇化存在较多欠账 (如表1所示)。最后,“城镇化能够有力推动经济增长”[15]已经得到实证研究的广泛证实,在此不再赘述。由此可以判断,中国人口城镇化仍存在较大潜力,通过挖掘人口城镇化潜力可以释放巨大的经济增长红利,从而可以弥补人口红利衰减对经济增长造成的负面影响。同时基于这种增长效应间的相互弥补,不仅可以有效抵消人口结构变动对经济增长的影响,维持经济稳定增长,更重要的是为合理设计人口城镇化的发展速度提供了一条可行的判断标准。

图1 中国及世界城镇化进程对比

表1 2001—2011年中国经济集中度与人口集中度对照表

三、人口城镇化对人口老龄化的替代模型

基于前文所述,人口红利与人口城镇化均是推动中国经济增长的重要动力,因此两者可以被视作中国经济的重要生产要素,从而进入中国宏观经济的生产函数。在此,我们不妨将人口红利与人口城镇化作为一种特殊的资源禀赋引入Solow增长模型。

其中,Y为产出,K为资本,L为劳动,A为劳动有效性,H为人口红利,U为人口城镇化进程,资本、有效劳动和人口红利的动态学与经典的索洛模型是一致的。这里 K·(t)=sY(t)-δK(t),L·(t)=nL(t),A·(t)=gA(t)。s为储蓄率,δ为资本折旧率,n为劳动投入增长率,g为技术进步速度。由于低抚养比带来的人口红利类似一种有限且可消耗的资源,呈现衰减状态,假设它的衰减速度为-b,即H·(t)=-bH(t),b>0。而U·(t)=cU(t),c>0,c为人口城镇化的变动速率,即城镇化的推进速率。

所以我们对式 (1)进行求导以后变为:

在经济平稳增长路径上,有Y/K保持不变,即产出Y增长率gY(t)与资本K增长率gK(t)相等,在这种情况下,测算单位劳动平均产出增长率是:

由于中国的城镇化进程较慢,滞后于合理的城镇化速度,因此定义c'为合理的城镇化增速,即c'>c。若通过推进城镇化进程,达到了合理的人口迁移速度,则单位劳动平均产出增长率为:

因此,加快推进城镇化进程对经济的的推动作用,即为式 (5)与式 (4)的差额:

其中,α为资本的产出弹性,γ为人口城镇化产出弹性,c'为合理城镇化增速,c为中国现有城镇化增速。

至此,可以考察人口城镇化与人口老龄化之间的替代关系,即用人口城镇化带来的经济增长助力弥补人口红利衰减带来的经济增长阻力。王伟同的实证研究表明,中国人口红利衰减带来的经济增长阻力DragH为1.50个百分点[2]。那么通过加快人口城乡迁移速度带来的经济增长推动作用应不低于DragH,即DragU≥DragH。可推导出其表达式为:

通过估计城镇化产出弹性 (γ),结合人口红利的阻力影响,可以具体测算中国人口城乡迁移的合理速度,即城镇化合理的推进速度。

四、实证分析

为测度中国人口城乡红利的合理发展速度,需要对人口红利、城镇化进程和资本存量对经济增长的贡献率进行估计。本文使用全国1995—2010年29个省、自治区、直辖市 (重庆、西藏、中国香港、中国台湾、中国澳门除外)的面板数据进行分析,资料来源于《中国统计年鉴》、《新中国50年统计资料汇编》以及《中国人口统计年鉴》。其中各地区国内生产总值GDP(Y)是以1990年价格为基期进行平减;各地区资本存量 (K)的取值是以1990年价格为基期,利用固定资产投资价格指数平减得出;劳动力 (L)用历年各地区的就业人数表示;人口年龄红利 (H)用总抚养比的负数表示;人口城镇化 (U)利用城镇人口数占总人口的比例表示,并对所有变量均做对数处理。在数据的平稳性方面,通过多种面板数据单位根检验方法进行检验,结果表明各变量原序列均为非平稳序列,而一阶差分后均为平稳序列 (如表2所示),因此该面板数据为同阶单整的。进一步对面板数据做协整检验,发现人均GDP、资本存量、劳动力、人口红利、人口城镇化的面板数据之间存在协整关系,因此采用原数据进行回归。

表2 单位根检验结果

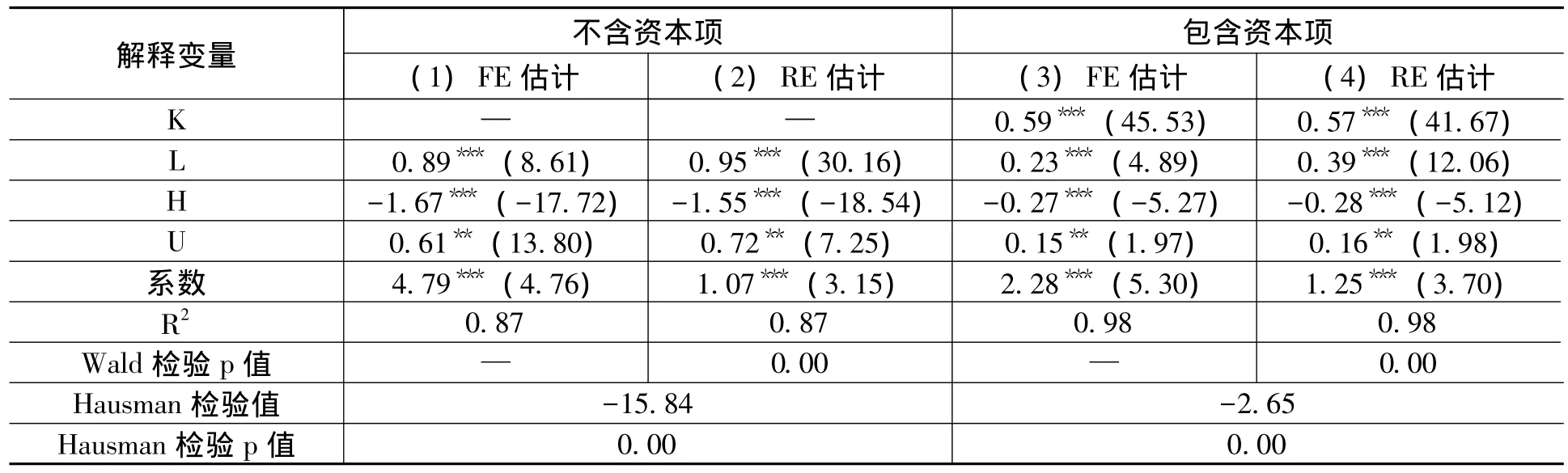

从中国经验看,固定资产投资是城镇化对经济增长的重要传导路径,城镇化是中国资本投资的重要影响因素,因此将人口城镇化与资本存量一起估计,会低估城镇化对经济增长的贡献程度,因此我们分别采用包含资本项与不包含资本项两种方式进行估计,同时分别给出了固定效应和随机效应两种方法的估计结果 (如表3所示),表3的观察值为464,组 (省)数为29。

表3 估计结果

从估计结果看,t统计量显示主要变量的估计系数均在统计上显著,表明模型整体估计效果良好。包含资本项的估计表明,资本投入 (K)对总产出的贡献率α为0.59,人口红利 (H)对总产出的贡献率β为0.27;人口城镇化 (U)对总产出的贡献率γ为0.15,其经济含义为在资本存量不增长的情况下,城镇化对经济增长的贡献。而不包含资本项的估计表明,人口城镇化 (U)对总产出的贡献率γ为0.61,显著高于包含资本项的估计结果,表明资本投资是中国城镇化影响经济增长的重要传导路径。相比较而言,不包含资本项的估计结果更能反映城镇化对经济增长的全面影响。上述结果表明,中国城镇化进程是中国经济增长的重要推动力量。同时,这也意味着在人口红利衰减的背景下,加快人口城镇化进程对经济增长具有正面影响,从而弥补人口老龄化带来的经济阻力。

根据1998—2012年历年中国城镇化情况,可以测算出中国城镇化推进速度为年均3.30%,由于基数增大的影响,近5年来的年均增速为2.75%,2012年的增速为2.54%。考虑到未来城镇化基数不断增大的影响,未来5年城镇化的年均增速应在2.50%左右,即城镇化率年均增加1.30—1.50个百分点之间。根据公式 (7),结合所估计的γ值及人口红利衰减所带来的1.50个百分点经济增长阻力DragH,可以测算在稳定经济增长的目标下,中国人口城镇化合理推进速度。结果表明,合理的人口城镇化速度应比当前的速度提高1.03个百分点,则合理的城镇化速度应为每年增长3.53%。图2给出了未来几年按照现有城镇化速度和合理城镇化速度绘制出的中国城镇化发展路径。可以看出,在现有发展模式且不考虑城镇化带来的规模效应下,要保持经济稳定增长,需要更快的城镇化发展速度。

图2 现有城镇化速度和合理城镇化速度比较

五、结论及进一步思考

人口红利与人口城镇化进程都是内生于中国现有增长模式的重要资源禀赋,对中国经济增长有着显著的推动作用。在人口红利逐步衰减的背景下,挖掘人口城镇化潜力以弥补当前人口红利衰减的负面影响,进而保持经济稳定增长态势,无疑是中国经济在后人口红利时代的一条有效、可行的经济增长路径。本文研究结果表明,人口城镇化的推进速度提高1.03个百分点,能够弥补人口红利衰减带来的1.50个百分点经济增长阻力,从而维持中国经济平稳增长。在此需要强调的是,本文研究是在诸多假设条件下得出的合理人口城镇化速度:一是仅考虑了人口红利衰减的负面经济影响,并未考虑中国经济面临的出口下降、有效内需不足等其他负面因素,由此可能低估了所需的城镇化速度;二是没有考虑城镇化带来的规模效应以及技术进步的影响,低估了城镇化对经济增长的贡献率,进而会高估所需的城镇化速度。因此,本文仅是提供了一条合理探索城镇化最优路径的思路,其具体的测算结果仅是一种探索性的尝试。

本文得出的一个重要结论是,中国应当适度加快人口城镇化的推进速度,以维持后人口红利时代的经济稳定增长。但中国现有城镇化模式本身,可能并不支持这种更加快速的人口城镇化。因为中国现有城镇化模式正面临着巨大挑战,城镇化过程中“副作用”开始逐步显现。一是城市基础设施依然薄弱,以日益严重的城市交通拥堵、环境恶化为代表的“城市病”正逐渐成为城市人口扩张的阻力;二是现有城镇化进程更多体现为“土地的城镇化”而非“人口的城镇化”[16]。有资料显示,近十年来中国城市建成区规模扩大了60%,而城市人口却仅扩大了20%;三是城镇化进程没有相应的市民化措施予以保障,目前中国有2.30亿城镇人口没有当地城镇户籍,无法享受与城镇居民同等的公共服务保障,这在相当程度上阻碍了人口城镇化的进一步推进。因此,没有基础设施与公共服务的协同保障,就难以实现快速的人口城镇化发展。我们在关注人口城镇化的推进速度之前,应当更多关注城镇化的质量,实现“以人为本”的新型城镇化,实现人口城镇化过程中人口市民化的同步推进,让迁移到城市的居民能够在城市里“住有所居”、“学有所教”、“老有所养”、“病有所医”,在此基础上我们讨论加快推进人口城镇化才更有意义。

[1]蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯拐点[J].经济研究,2010,(4):4-13.

[2]王伟同.中国人口红利的经济增长“尾效”研究[J].财贸经济,2012,(11):14-20.

[3]陈钊,陆铭.从分割到融合:城乡经济增长与社会和谐的政治经济学[J].经济研究,2008,(1):21-32.

[4]盛来运.农村劳动力流动的经济影响和效果[J].统计研究,2007,24(10):15-19.

[5]毛新雅,彭希哲.城市化、对外开放与人口红利——中国1979—2010年经济增长的实证[J].南京社会科学,2012,(4):31-38.

[6]刘晓峰,陈钊,陆铭.社会融合与经济增长:城市化和城市发展的内生政策变迁[J].世界经济,2010,(6):60-80.

[7]陆铭.玻璃幕墙下的劳动力流动——制度约束、社会互动与滞后的城市化[J].南方经济,2011,(6):23-37.

[8]Bloom,D.E.,Williamson,J.G.Demographic Transition and Economic Miracles in Emerging Asia[J].World Bank Economic Review,1998,12(3):419-455.

[9]蔡昉.劳动力短缺:我们是否应该未雨绸缪[J].中国人口科学,2005,(6):11-16.

[10]Mason,A.,Lee,R.Reform and Support Systems for the Elderly in Developing Countries:Capturing the Second Demographic Dividend [J].Genus,2006,62(2):11-35.

[11]蔡昉.中国的人口红利还能持续多久[J].经济学动态,2011,(6):3-7.

[12]陈井安,王学人.人才红利效应与中国经济持续增长[J].经济学动态,2012,(5):33-36.

[13]孙自铎.中国进入“刘易斯拐点”了吗?——兼论经济增长人口红利说[J].经济学家,2008,(1):117-119.

[14]陈斌开,陆铭,钟宁桦.户籍制约下的居民消费[J].经济研究,2010,(s1):62-71.

[15]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响[J].经济研究,2010,(6):4-16.

[16]陈凤桂,张虹鸥,吴旗韬.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理,2010,(5):53-58.