县域土地利用综合分区研究——以重庆云阳县为例

邓永旺,王 成,杨庆媛,何春燕

(西南大学 地理科学学院,重庆 北碚400715)

土地资源是人类一切社会经济活动的载体。人类对土地资源进行开发利用的同时,不断改变着区域土地利用格局,且影响深度及广度具有强烈的区域差异性。土地利用区域的这种客观存在、特征及形成过程的区域差异性,决定了土地资源开发利用需要进行分区[1-2]。土地利用分区具有综合性、层次性和实用性。综合分区是以土地利用地域分异规律及土地资源所能提供的适宜性为基础,综合考虑地域自然条件和资源禀赋、社会经济发展特点、环境制约因素的综合特征,为规定土地利用主导用途而进行的分区。可见,综合分区是地域区划与功能划分的综合[3]。

国外土地利用分区研究起步较早,Carl Sauer[4]在1922年领导的美国密执安州土地经济调查中,开创了区域土地综合利用的先例。到20世纪50年代,土地利用分区已跨入其实质阶段。Christopher[5]提出土地利用分区应体现实用性原则,并采用独立划分模型展开实证分析。在国内,早期的土地利用分区主要服务于大农业生产的需求[6]。近些年,我国社会经济快速发展,土地利用问题日益突出,在此大背景下,我国学者分别基于区域战略定位[7]、自然生态约束条件[8]、土地利用功能[9]和土地可持续利用[10]等方面开展土地利用分区研究,为县域土地利用综合分区的深入研究提供了可资借鉴的基础。

1 区域概况

云阳县位于30°35′06″—31°26′30″N,108°24′32″—109°14′51″E。县城西距重庆主城区公路里程 310 km,东距湖北宜昌市区水路里程291km。作为三峡库区的腹地,云阳县在重庆市主体功能区划中属于限制开发区域,承载着承东启西、南引北联的重任。云阳地处四川盆地东部边缘,是丘陵向山地的过渡带,地势南、北高,中部低,由南、北向中间倾斜,海拔最高点1 809m,最低点139m,相对高差近1 700m。地貌条件复杂,山地多,丘陵、平坝少。长江干流自西向东横贯县境中南部,流程68.10km。全县气候属中亚热带暖湿季风气候,四季分明,夏季炎热,多伏旱;秋季多绵雨。降水充沛,水热季节分布不均。2010年末,云阳县全县户籍总人口133.56万人,人口自然增长率4.75‰,人口密度366人/km2,常住人口城镇化率为31.6%。2010年全县地区生产总值为85.76亿元,三大产业结构为26.60∶30.30∶43.10;城镇居民人均可支配收入12 520元,农民人均纯收入4 418.05元,分别居“渝东北翼”11个区县第9位和第5位。

根据云阳县2010年土地利用变更调查数据及按规划分类的规划基数转换结果,2010年全县总面积363 633.14hm2。其中,农用地292 682.13hm2,建设用地15 521.22hm2,其他土地55 429.79hm2,全县森林覆盖率达到44%。云阳县土地利用以农用地为主,农业资源较为丰富。全县耕地面积93 674.20hm2,占土地总面积的25.76%,林地面积为171 753.45hm2,占土地总面积的47.23%。主产水稻、小麦、玉米、薯类等粮食作物和柑桔、枇杷、佛手、脐橙等经济作物。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究思路

结构和功能是土地系统研究核心的两个方面,目前研究重点正逐渐转向为人类提供产品和服务的功能和可持续性的实现。所以本研究充分注重土地利用结构和土地功能的分析以及地域分区和功能分区的结合。同时借鉴目前土地利用分区的两类主要方法,一是数学方法,即主成分分析法、聚类分析法、主导因素法等;二是计算机辅助分区法,即图斑合并法、景观制图法、专题图叠加法等。本研究通过建立一个等级系统以体现土地利用的地域分异规律,拟采用二级分类法:以土地利用区域现状和地带性分异原则为基础,确定分区单元并结合GIS空间分析功能对云阳县进行一级地域分区即划分宏观地貌区;以一级区内部社会经济、土地资源基础和生态环境三大方面的内部相似性和外部差异性为分区依据,建立指标体系,运用因子分析进行降维处理[11],再通过层次聚类分析法得出定量化的二级功能分区结果。最终在分析各区社会经济情况的基础上,提出各功能区土地利用的主要方向和管制措施。技术路线如图1所示。

图1 技术路线图

土地利用综合分区是一项综合性很强的工作,既要遵循地域分异原则,体现区域差异,又要保证地域相对完整,同时我国土地利用开发及社会经济决策基本都在各级行政区内制定实施。为使分区科学、合理、实用以及数据获取的方便,本文综合分区采取陈怀录等[12]的分区单元选取方法,以乡镇为分区基本单元,这样既保持了基层行政单位地域完整性,又增加了计算和操作的可行性与准确性。大体上以25镇16乡为分区单元,确定全县基本分区单元为41个。

2.2 地貌分区方法

地貌是自然环境中的重要因素,直接或间接影响土地利用的空间格局。云阳县的宏观地貌分区借鉴任倩和陈亮[13]的研究方法,基于云阳县的DEM数据,针对不同地貌对海拔的要求,对云阳县全境的高程进行重分类,分别为高程100m以下,100~300m,300~500m,500~800m以及800m以上。按照海拔高度指标将云阳县的地貌类型划分为岗地、丘陵、低山、中低山、中山。在此基础上,运用GIS软件的空间分析功能,将重分类的云阳县高程分级矢量图与云阳县行政区矢量图进行叠加分析,统计每个分区单元内不同地貌所占的比重,得到不同地貌类型的分布情况。按照区内相似性原则,将主要地貌类型一致的分区单元进行归并。

2.3 功能亚区划分方法

土地利用功能亚区划分,主要反映区域土地利用现状以及影响土地利用的自然条件与社会经济因素的异同。本研究遵循区间差异性原则,在一级地貌区控制框架下,以乡镇为分区单元,采用因子分析法,依据区域土地资源利用结构与社会经济发展情况,从社会经济、土地资源和生态环境3个方面分析土地利用特征并对土地利用情况进行定量描述。再应用系统聚类法,以因子分析提取的主成分为分区依据,采用自下而上归并的途径,选取空间聚集效果最佳的分类方案,对各个乡镇进行归并。

社会经济发展水平指标主要用来综合反映土地利用的预见性及社会经济特征。具体指标包括:城镇化率、城乡建设用地比重、人口密度、农民人均纯收入和农业增加值5个指标。

土地资源是一个区域的自然环境因素和人类过去与现在对其所施加的一切影响的总和而形成的一个自然—历史—经济综合体。应从自然条件和人文因素两个方面选择反映土地资源利用的背景指标,由于已经划分宏观地貌区,所以,功能分区主要考虑从人文因素方面入手选取指标,以表征区域土地利用的现势性与适宜性,具体指标包括:自然保留地比重、园地比重、粮食播面单产、土地垦殖率、土地利用率、农业利用率和人均耕地面积7个指标。对于生态环境的评价主要采用生态用地构成和生态环境现状两个方面,生态用地指标主要包括林地覆盖率和水利设施占有率,而生态环境现状主要选取了生态敏感性指数。

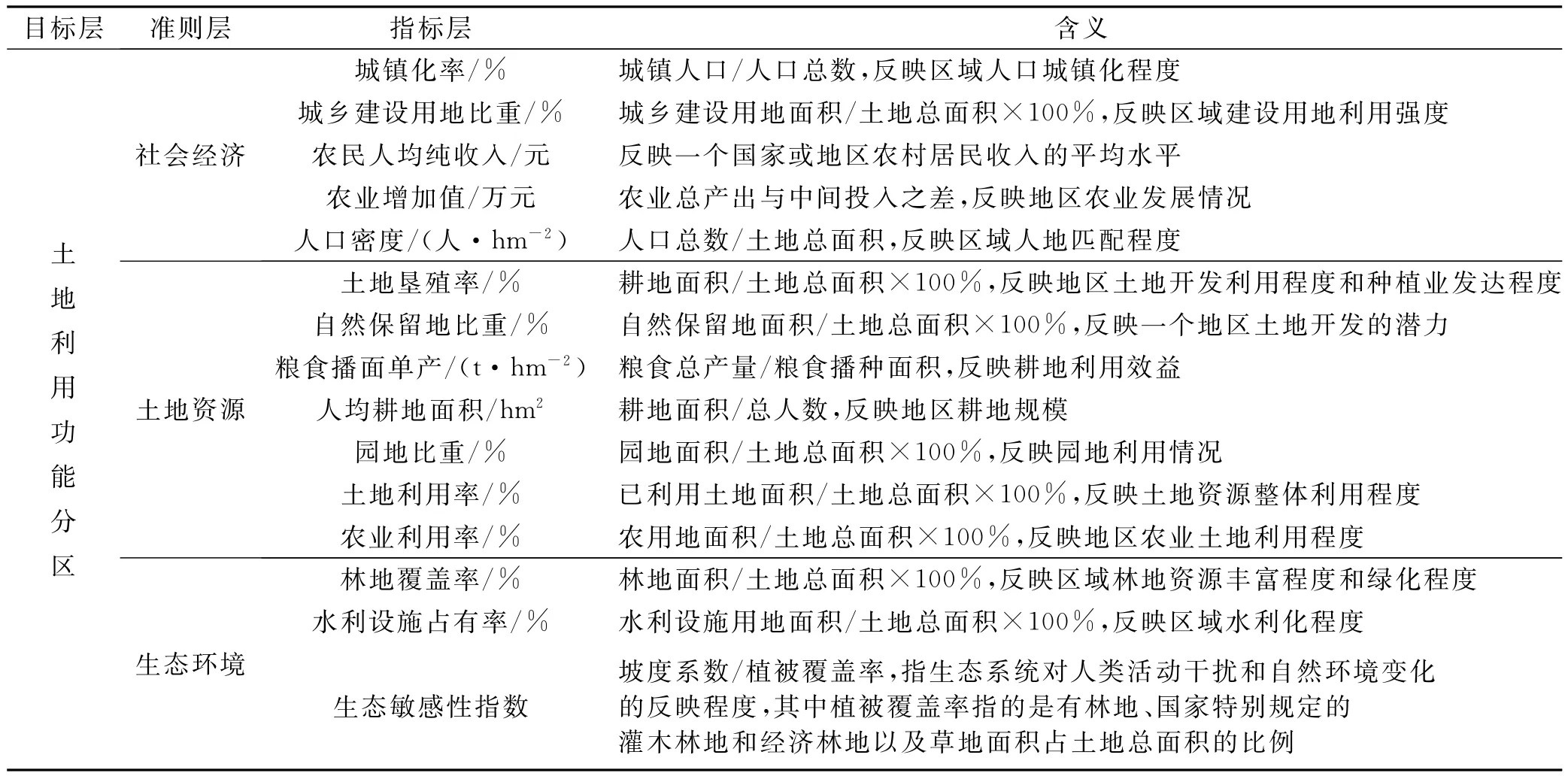

综上,为了找出县域土地利用的地域分异规律,从社会经济、土地资源和生态环境3个方面构建指标体系。根据指标选择的标准,共选取3个准则层,15个指标共同组成土地利用功能分区指标体系(表1)。

表1 土地利用功能分区指标体系

2.4 数据来源

本研究中宏观地貌分区采用云阳县1∶10 000数字高程模型(DEM)数据,各类土地利用数据来自云阳县土地利用变更调查数据(2010年),主要包括不同土地利用类型的现状面积数。国民经济统计数据主要来自《云阳县统计年鉴(2011年)》。

3 土地利用综合分区方案

3.1 宏观地貌分区结果

根据地理方位及地貌统计结果,可将云阳县41个分区单元划分为4个地貌区(图2):双江镇、人和镇、巴阳镇、黄石镇、平安镇、养鹿乡、渠马镇和盘龙镇的地貌类型主要以低山和岗地为主,划为西部低山岗地区;后叶乡、鱼泉镇、路阳镇、江口镇、龙洞乡、双龙乡、高阳镇、南溪镇、云阳镇、红狮乡、云安镇、水口乡和栖霞乡共同位于长江以北而且地貌以中低山为主,划为江北中低山区;故陵镇、宝坪镇、耀灵乡、凤鸣镇、龙角镇、堰坪乡、新津乡、外郎乡、泥溪乡、票草乡、普安乡和清水乡共同位于长江以南而且地貌以中低山为主,划分为江南中低山区;桑坪镇、大阳乡、农坝镇、洞鹿乡、沙市镇、双土镇、石门乡和上坝乡位于云阳县东北部而且全县中山地貌主要分布在这几个乡镇内,划分为东北中山区。

图2 云阳县地貌分区

3.2 功能亚区划分结果

借助SPSS 18.0软件建立变量的系数矩阵,计算出该矩阵的特征值和贡献率。其中5个因子包含原始数据82.25%的信息且特征值均大于1,满足要求(表2)。

表2 因子分析相关矩阵的特征根和方差贡献率

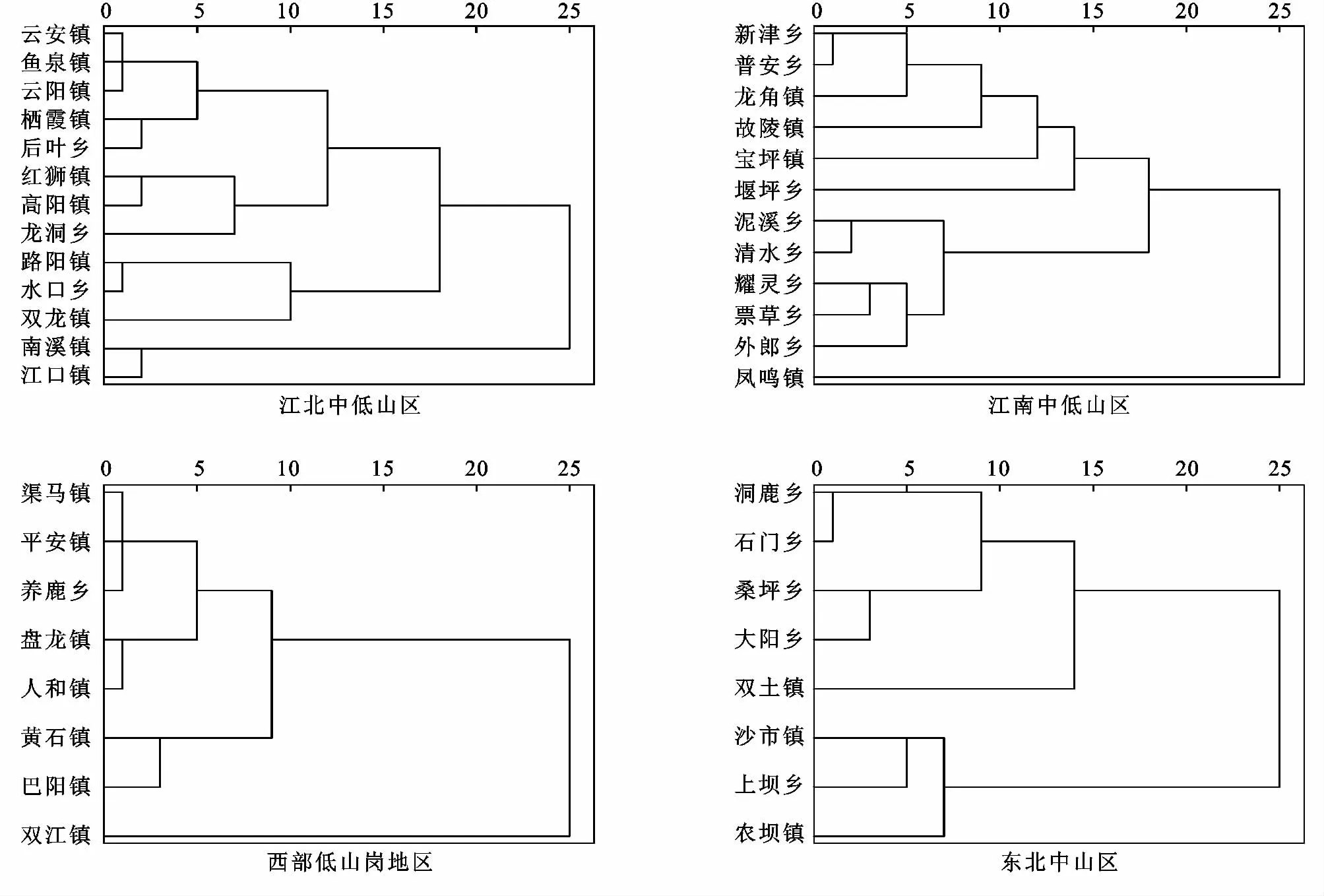

从经方差极大法旋转以后的因子载荷分析,城镇化率、城乡建设用地比重、人口密度在因子F1上的载荷量均超过0.9,反映了区域城镇化程度,可以称之为城镇化因子。且因子F1的特征值为4.97、贡献率为33.14%,均高于其他主因子的相应值。表明云阳县城镇化水平在功能分区中占主要地位,特征最为明显。自然保留地比重、土地利用率、农业利用率在因子F2中的载荷较大,反映的是区域土地开发情况,可称之为土地开发状况因子。土地垦殖率、生态敏感性指数、水利设施占有率以及林地覆盖率在因子F3中的载荷较大,反映了区域耕地投入程度和生态环境脆弱程度,可称之为耕地投入和生态环境因子。园地比重、粮食播面单产和人均耕地面积在因子F4中的载荷较大,反映了区域农业生产状况,可称之为农业生产因子。农业增加值和农民人均纯收入在因子F5中的载荷较大,反映农民生活水平以及农业发展状况,可称之为农村发展因子。通过回归算法计算因子得分矩阵,得出每个分区单元的F1、F2、F3、F4、F55个主因子得分并以此层次聚类指标,在一级地貌区的框架下对41个分区单元进行层次聚类分析。可以得到聚类分析的树形图(图3)。江北中低山区的聚类结果分为三类:南溪镇和江口镇为Ⅰ1类;双龙镇、水口乡和路阳镇为Ⅰ2类;云阳镇、云安镇、红狮镇、栖霞镇、高阳镇、鱼泉镇、龙洞乡、后叶乡为Ⅰ3类。江南中低山区的聚类结果分为三类:凤鸣镇为Ⅱ1类;泥溪乡、票草乡、耀灵乡、清水乡和外郎乡为Ⅱ2类;故陵镇、龙角镇、宝坪镇、新津乡、普安乡和堰坪乡为Ⅱ3类。东北中山区的聚类结果分为两类:农坝镇、沙市镇和上坝乡为Ⅲ1类;双土镇、桑坪镇、大阳乡、石门乡和洞鹿乡为Ⅲ2类。西部低山岗地区的聚类结果分为两类:双江镇为Ⅳ1类;人和镇、盘龙镇、巴阳镇、黄石镇、平安镇、渠马镇和养鹿乡为Ⅳ2类。

图3 云阳县层次聚类分析树状图

3.3 土地利用布局建议

在区域发展定位中,功能互补可以发挥比较优势,从而使区域更具竞争力,在主导功能的基础上发挥土地的多功能性是可持续发展的重要保证[14]。所以根据上述聚类结果,结合云阳县自身实际情况,对云阳县进行最终综合分区厘定,并提出各分区发展方向的建议。

3.3.1 江北中低山区 Ⅰ1类地处长江北岸中心地带,平均海拔在500m以上,以中低山地貌为主。该区域主导因子为F5,总人口为218 545人,农民人均纯收入达到4 677.5元,高于全县平均水平,农业增加值为40 821万元,占全县农业增加值17.37%。同时耕地面积为16 368.38hm2,粮食总产量达到66 994t,占全县总产量15.57%,而且本区域有丰富的矿藏,如煤、铁和天然气。本区农民生活水平和农业发展水平较高,工矿基础也较好,同时由于位于江北中心地带,地理位置重要,今后应在稳定农业生产的前提下,适当地调整产业结构,加快该区域的村镇建设,形成江北区域的村镇中心,带动周边集镇发展,所以Ⅰ1类可划为村镇建设区。Ⅰ2类区域总面积为17 740.37hm2,地形坡度不大。该区域主导因子为F2和F3,土地利用率较高达到93.09%。土地垦殖率为37.26%,处于全县较高水平。同时该区域水利设施面积为67.69hm2,可以满足农业生产用水。该区域土地利用主要特征是农田的投入程度很大,农业资源丰富,优质农田较多,垦殖情况很好,可大力加强基本农田建设以及农田水利建设,以提高粮食单产和粮食质量,进而形成粮食集中产区,保障地方粮食安全,所以Ⅰ2类可划为农田集中区。Ⅰ3类区域总面积为75 803.53hm2,占全县土地总面积的20.85%,河谷地带较多,形成谷底为耕地,山体中下部为园地的土地利用特点。该区域主导因子为F3,应改良农业生产方式,发展现代农业,缓解区域生态保护和农业生产的矛盾,提高区域经济水平,所以Ⅰ3类可划为现代农业区。综上,江北中低山区可划分为村镇建设区、农田集中区和现代农业区。

3.3.2 江南中低山区 Ⅱ1类域海拔400m左右,地势起伏不大,河谷地貌发育较好。区域总面积为12 803.91hm2,土地垦殖率达到34.37%,林地面积比例为38.78%。水利设施面积为82.09hm2。总人口为63 248人,粮食总产量达到22 960t。该区域F3因子比重较高,所以重点加强农田基础设施建设,科学管理以提高粮食单产,形成大片优质粮食集中产区,所以Ⅱ1类可划分为优质粮油区。Ⅱ2类区域地貌以中低山为主,区域总面积为41 835.99hm2,占全县总面积的11.51%。林地面积比例达到57.01%,土地利用率为87.01%。人口密度为2.09人/hm2。该区域5个主因子得分差异不大,整体分数较低,植被多以针阔叶混交林为主,自然风貌保持较好。龙缸国家地质公园就坐落在该区域,所以应大力发展以山地自然风光为特色的生态旅游业,同时注重保护景区的森林植被资源,所以Ⅱ2类可划分为生态保护区。Ⅱ3类区域平均海拔300m以上,土地总面积为45 262.83hm2,占全县总面积的12.45%,区域人口密度为2.99人/hm2,土地利用率为75.33%,远低于全县利用水平。生态敏感性指数为5.02,低于全县平均水平。该区域主导因子是F2和F5,表现出较强的生态功能以及良好的农业生产条件。所以该区域应依靠自身背山面水的地域特点,大力发展种植业与养殖业相结合的生态农业模式,在发展农业的同时,促进区域生态功能的提升,以达到可持续发展的目的,所以Ⅱ3类可划分为生态农业区。综上,江南中低山区可划分为优质粮油区、生态保护区和生态农业区。

3.3.3 东北中山区 Ⅲ1类主要以中山地貌为主,地势起伏较大,总面积24 164.27hm2,土地利用率为90.02%,开发利用程度较高,林地覆盖率在60%以上,植被多为亚热带常绿阔叶林,但土地垦殖率仅为19.40%,远低于全县平均水平。该区域主导因子为F2和F3,表明该区域社会经济水平不高,土地开垦难度大。所以今后应充分依托丰富的林业资源,在保障其生态功能的前提下,充分创建一条木材、林副产品和林特产品的加工产业链,形成区域特色产业,并加快生态移民步伐,坚持开发式扶贫,所以Ⅲ1类可划分为果林经济区。Ⅲ2类区域平均海拔在800m以上,土地 总 面 积 为 37 127.96hm2,土 地 垦 殖 率 为27.82%,高于全县平均水平,但是农村发展水平较低。所以应调整和优化农业产业结构,积极扩大经济作物比重,发展特色农产品加工,延长农产品链条,提高农产品附加值,形成具有较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业,所以Ⅲ2类可划分为农业加工区。综上,东北中山区可划分为果林经济区和农业加工区。

3.3.4 西部低山岗地区 Ⅳ1类地势平坦,区域面积6 871.22hm2,总人口达到128 456人,人口密度为18.69人/hm2,城镇化率高达85.56%,城乡建设用地面积比例达到20.76%。该区域F1因子得分较高,城镇发展水平很好,所以应当充分利用业已形成的中心城镇的政治、交通、区位等优势,以盘活存量土地为主要挖潜手段,同时提高土地节约集约利用水平,提高经济效益,形成区域增长极并向周边城镇辐射,带动它们共同发展,所以Ⅳ1类可划分为城镇发展区。Ⅳ2类区域位于云阳县西部,地貌以低山和岗地为主,总人口为203 169人,区域面积为49 337.39 hm2,占全县土地总面积的13.57%。园地比重为2.78%。该区域特征主要是F4因子,区内农业结构均衡,有较好的农、林和渔业发展基础,尤其本区域园地面积较大而且相对集中,最适于发展柑橘、梨、茶等经济林果的区。可依托新县城这个全县政治经济交通中心,结合自身优越的农业基础,大力发展城郊型农副产品生产基地,提高农产品的质量和经济效益,所以Ⅳ2类可划分为西部综合农业区。综上,西部低山岗地区可划分为西部城镇发展区和综合农业区。

综上所述,在保持乡镇级行政界线相对完整的情况下,将云阳县划分为4个土地利用一级区,即江北中低山区、江南中低山区、东北中山区和西部低山岗地区。10个土地利用二级区,即江北中低山村镇建设区、农田集中区、现代农业区;江南中低山优质粮油区、生态保护区、生态农业区;东北中山果林经济区和农业加工区;西部低山岗地城镇发展区和综合农业区(附图12)。

4 结论与讨论

本研究利用ArcGIS的空间分析功能,将地域分区和功能分区进行有机结合将云阳县划分为4个宏观地貌区和10个功能亚区,并结合重庆主体功能区划中限制开发区域的建设要求,在保障库区生态环境和提高人民生活水平的前提下,提出相应的土地利用布局建议,为科学进行土地资源空间配置提供依据。本研究在强调土地资源自然特性地域分异与社会经济属性影响的同时,探讨了库区生态约束导向下的区域土地利用布局,进一步完善了土地资源、社会经济及土地生态环境辨识与叠加的土地利用分区方法研究。但仍需加强对生态效益的研究,促进土地利用综合效益的最大化。

县域土地利用分区是一个较为特殊的层面,根据县域大小既可以从大尺度地貌分异的角度划分土地利用地域分区,也可以从土地用途管制的角度划分土地利用用途分区。从实践来看,为了能够有效调控西南丘陵地区的县域土地利用,应结合以上两个角度进行土地利用分区,形成具有较强实用性的综合性区划方案。

[1] 张洁瑕,陈佑启.中国土地利用区划研究概况与展望[J].中国土地科学,2008,22(5):62-68.

[2] 范树平,程久苗,程美琴,等.国内外土地利用分区研究概况与展望[J].广东土地科学,2009,8(4):22-27.

[3] 宋桂琴,王丽芝.黄土高原重点水土流失区土地利用分区[J].水土保持通报,1996,16(1):36-41.

[4] 张景华,封志明,姜鲁光.土地利用/土地覆被分类系统研究进展[J].资源科学,2011,33(6):1195-1203.

[5] Christopher P C.Allocation rules for land division[J].Journal of Economic Theory,2005,121(2):236-258.

[6] 许牧.试论土地利用区划[J].经济地理,1982(1):18-21.

[7] 王玉波,雷国平,唐莹,等.统筹黑龙江省土地利用分区与战略对策研究[J].地理与地理信息科学,2008,24(2):61-65.

[8] 孙伟,严长清,陈江龙,等.基于自然生态约束的滨湖城市土地利用分区:以无锡市区为例[J].资源科学,2008,30(6):925-931.

[9] 王德光,胡宝清,饶映雪,等.基于网格法与ANN的县域喀斯特土地系统功能分区研究[J].水土保持研究,2012,19(2):131-136.

[10] 郑晓非,张志全,胡远满,等.辽宁省土地利用与生态环境协调发展研究[J].水土保持研究,2008,15(4):212-219.

[11] 于世伟,陈贺,曾容,等.定量化方法在生态分区过程中的应用及案例研究[J].水土保持研究,2010,17(4):247-251.

[12] 陈怀录,徐艺诵,许计平,等.层次聚类分析法在甘肃省临夏回族自治州土地利用分区中的应用[J].兰州大学学报:自然科学版,2010,46(5):19-23.

[13] 任静,陈亮.基于SRTM-DEM的河南省地貌特征分析与类型划分[J].河南科学,2011,29(9):1113-1115.

[14] 陈睿山,蔡运龙,严祥,等.土地系统功能及其可持续性评价[J].中国土地科学,2011,25(1):8-15.

——重庆市云阳县中医药学会抗疫纪实