旅游地产,多形态发展中转型提升

◎ CRIC研究中心

自2006年以来,伴随着房地产市场的快速发展和旅游产业的转型,旅游地产进入了全民参与、遍地开花的发展时期。尤其是在房地产市场受频频调控而跌宕起伏,旅游地产总能逆市发展,给整个行业带来一丝暖意。

然而,尽管发展红火,旅游地产仍存在各种迷思,地方政府仍在寻找综合效益的发力点、开发企业仍在探索投资回报的平衡点。而过去的2012年,房地产行业顶住各方压力,在震荡中步入回升轨道,旅游地产慢慢退却了前几年的耀眼光环,进入了深度思考和探索的阶段,逐渐形成了特色鲜明的、多种类型旅游地产项目。

一、中国旅游地产发展概况

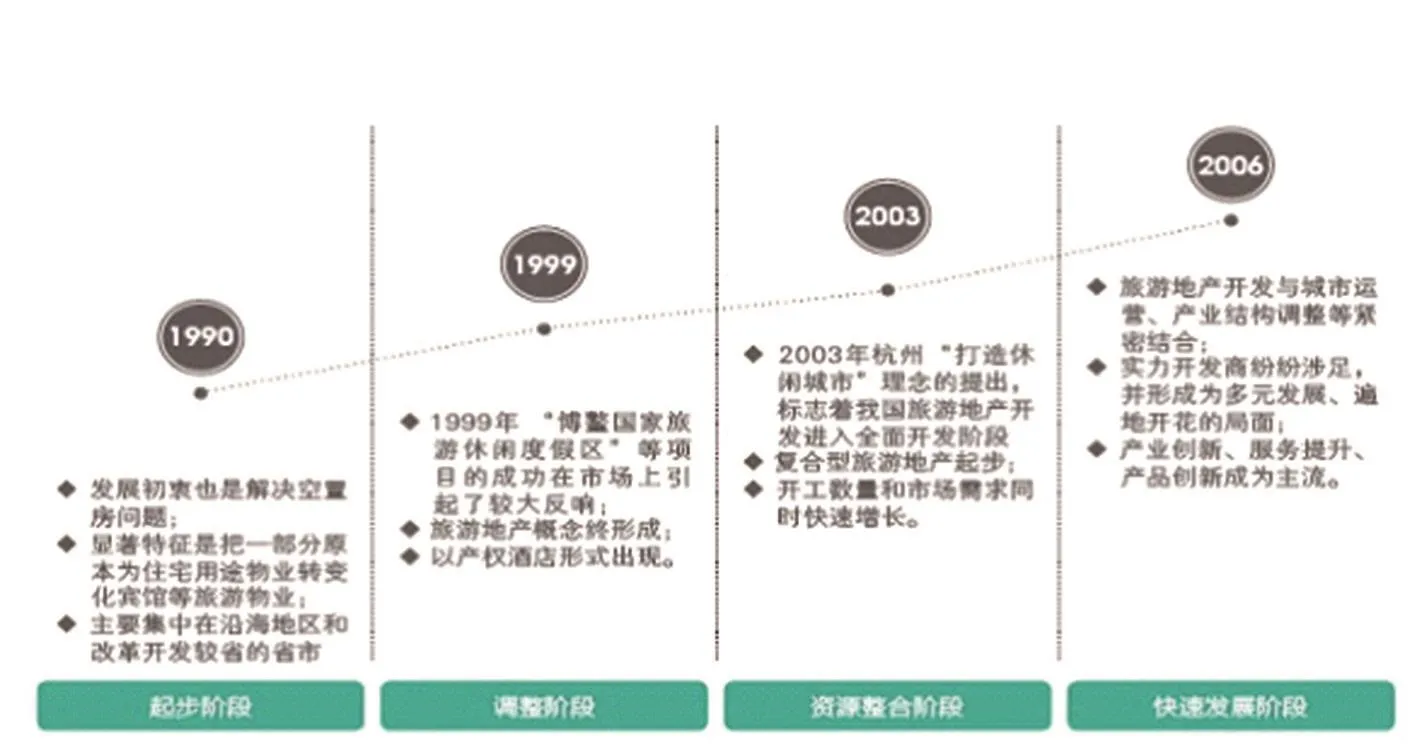

我国的旅游地产起步于分时度假的发展。在20世纪90年代初,海南首先出现的分时度假酒店,被业内人士共认为是我国旅游地产发展的萌芽。这一时期,由于海南出现了大量房产空置的现象,分时度假受到了旅游饭店经营者和房地产开发商的普遍重视,并以旅游地产这一概念在行业内传播开发。

1999年,“博鳌国家旅游休闲度假区”、“海南传说”、“南山文化旅游区”等项目成功后,引起了极大的市场反响,旅游地产的概念也再度受到了市场关注,并最终形成现代意义的发展内涵。随后,旅游地产在我国掀起了一股发展热潮,北京、上海、广州等城市的旅游地产项目开发数量和市场需求量均直线攀升。但这一时期产品形式仍然十分单一,多为产权酒店。

2003年杭州“打造休闲城市”理念的提出,标志着我国旅游地产开发进入资源整合的全面开发阶段 ,功能复合的旅游地产项目开始起步。至此,旅游地产实现了从起步到发展壮大并最终形成规模的巨大蜕变。此后,“滨海、山地、温泉、高尔夫”为主题的休闲度假住宅、别墅、酒店在沿海城市大量开发发展。

2006至今,是我国旅游地产发展的全面提升阶段。旅游地产开发不仅是在卖房子,而是与城市运营、产业结构调整等紧密结合,产业创新、服务提升、产品创新成为主流。

二、滨海旅游地产

滨海资源是备受旅游地产市场追捧的核心资源,全球知名的旅游地产项目多数分布在滨海地区,我国也不例外。截至2012年底,我国共有475个滨海旅游地产项目,集中分布在海南岛、珠三角、闽东南、长三角和环渤海区域。其中,海南岛以其特有的度假气候并依托国际旅游岛建设的政策背景成为了全国滨海物业最为发达的区域,截至2012年底,共有317个滨海旅游地产项目;环渤海区域则因其在北方所占有的稀缺的滨海资源发展迅速,截至2012年底,已有102个滨海旅游地产项目。

1、滨海旅游地产基本特征

资源依赖性强,发展区域集中。主要依赖于海景、沙滩、气候等自然景观资源,对气候、海岸地形、潮汐、风向的要求高。成功滨海旅游地产资源共性:海水、沙滩优良,适合开发滨海休闲运动;海岸线优美,具有良好的景观视野,具有海湾、山地等特色景观;地块具有一定规模和纵深,地块成片,可开发业态齐全、有规模效应的产品地块具有一定纵深,易于对物业进行合理配比,增加项目产品的整体性。

南方项目偏高端定位,北方产品偏大众化,中部地区两头兼顾。海南拥有得天独厚的气候资源与滨海资源,其滨海旅游地产项目客源来源广泛,定位普遍高端。环渤海等北方滨海地区,虽然滨海景观资源良好,但受气候因素影响,其滨海旅游地产辐射能力较为有限,主要以满足“5+2”的短期度假需求为主,项目多以中高端定位为主。长三角地区虽然滨海资源和气候条件一般,但区域市场消费能力强,其滨海旅游地产项目多为综合型项目,既抢市场高端,也不放弃中端客群。

功能复合度高,产品多元。从各个区域滨海旅游地产项目的功能及产品来看,已从初期单一的度假型酒店,发展为目前集度假、居住、投资等功能于一体的度假综合体。且每一类功能产品也逐渐多元,如住宅物业除了别墅外,还有观景公寓、企业会所等,酒店除了一般的五星级酒店以外,还会有精品酒店、酒店式公寓等。

规划设计突出海洋元素,建筑实体强调视觉冲击。注重从社区内部打通与海景的联系,加强海景在内部景观上的参与性;建筑形态多采用圆形或弧形,建筑布局通透、开阔,采用大露台、观景阳台和下沉式阳台,以使室内景观最大限度的延展到室外。

2、滨海旅游地产发展新趋势

区域发展重心回归南部滨海。环渤海尽管有较好滨海资源,但受气候影响,适合旅游度假的季节短,产品开发成本高,北部滨海旅游地产发展形势转冷。2012年,环渤海地区的滨海旅游地产项目基本没有增长,而相对应的海南与珠三角地区的滨海旅游地产项目则分别从2011年的283个和26个 ,增长到了317个和34个。

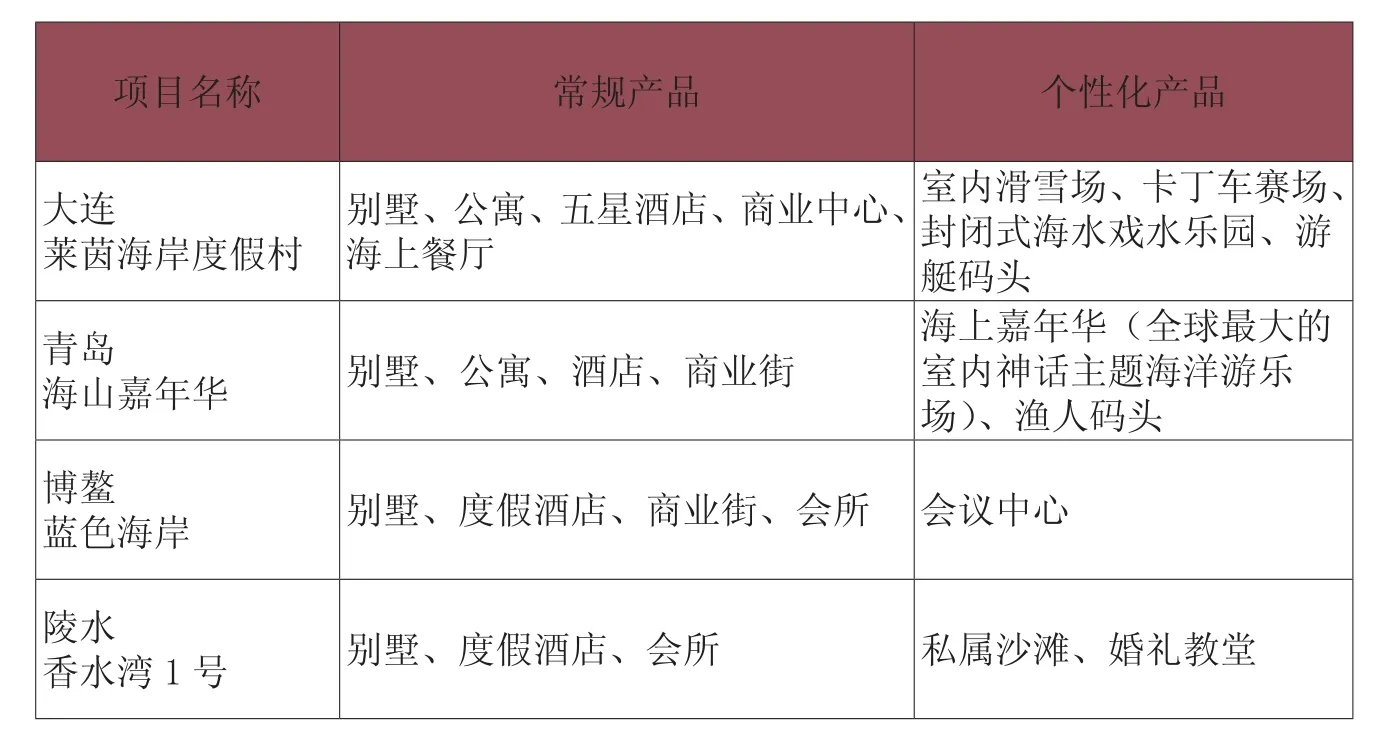

个性化产品打造成核心竞争手段,大型项目驱动引擎复合化。在经过了近30年的发展,滨海旅游地产已经形成相对成熟的发展模式,常规产品(如住宅、酒店、商业)的发展水平已经较高,较难体现差异性,个性化产品(如游艇、精品酒店、主题乐园)的打造已成为滨海旅游地产项目竞争的核心要素。

三、滨湖旅游地产

滨湖旅游地产是我国最早的旅游地产类型之一,而且仍然是时下国内旅游地产界的宠儿。根据CRIC对全国重点旅游区域的统计,截至2012年底,全国约有225个滨湖旅游地产项目,其中湖泊密集、经济发达的长三角地区为滨湖类项目最密集区域,共有38个,其次是湖泊密集的旅游大省云南,有34个。

表1:典型滨海项目产品特征

1、滨湖旅游地产基本特征

资源具有再可生性,但优质资源仍然稀缺。滨湖类旅游地产可以开发的资源包括天然湖泊(如太湖、滇池等)、人工水库(如千岛湖)和人工湖泊(如太平湖)。而湖水优质、环境优美是项目资源的核心价值。

项目定位高端,别墅为主力产品。滨湖类项目通常有山有水,环境优美、私密性良好,大多定位为中高端度假项目,因此其主力产品多为别墅或类别墅。据CRIC统计,在长三角、珠三角地区的滨湖旅游地产项目中,别墅和类别墅产品的建筑面积约占住宅物业类产品总建设面积的78%。

高端酒店为常见引擎,游艇已成标配。酒店和游艇是滨湖旅游地产实现旅游度假功能的主要产品,酒店多采用高星级以奠定项目高端形象,游艇一般由游艇俱乐部经营,码头出租。同时在项目规模允许下,还会设置高尔夫练习场、商业街等项目,提升项目价值。

建筑排布以湖景为核心,住宅产品设计酒店化。亲水资源是滨湖类项目的核心优势,建筑排布围绕水景资源,临湖而建,充分利用水景资源。同时,滨湖旅游地产大多引入酒店管理集团对项目进行运营管理,因此其住宅产品也采用了酒店化设计,强调观景功能,弱化厨房等居家功能。同时交房标准大多为精装修。

2、滨湖旅游地产新特征

注入特色文化。由于滨湖旅游地产项目从资源到产品均具有极强的可复制性,以致市场出现了较严重的同质化竞争现象。而文化赋予和创造,弥补滨湖类产品的“高复制”性,赋予项目独特性,创造产品价值。如淀山湖度假区的汉堂打造的现代中式人文大宅,并打造了陶瓷艺术馆等文化配套。

增加持有物业。随着滨湖旅游地产开发的深化,早期出现的过度地产化问题逐步得到改善,旅游功能越来越得到重视,体现在产品层面上,即持有型物业比重上升。如昆明湖畔圣水,其住宅全部为酒店式公寓,由悦椿酒店统一管理与运营。

四、山地旅游地产

山地旅游地产是指以森林、林地、山地等资源为核心的项目。这类项目最早出现在安徽黄山周边,但相对滨海与滨湖旅游地产的火热,山地旅游地产发展平缓,根据CRIC对全国重点旅游区域的统计,截至2012年全国已面市的山地旅游地产项目约有232个,主要集中在吉林、安徽、重庆、海南等名山较多的地区。其中黄山周边项目最为密集,截至2012年已经面市的项目共有152个。

山地旅游地产基本特征 :

资源可替代性强,开发难度高。我国是个多山之国,据统计,山地、丘陵和高原的面积占全国土地总面积的69%,因此山地类资源不够稀缺、不够强势。并且山地类项目大多位于偏远的陌生区域,其价值诉求点需要靠项目自身打造,因此,相对其他类型的旅游地产,投前期投资更大,开发周期更长,开发高度更大。

功能复合度高,产品线丰富。山地旅游地产项目通常体量大,功能全,大多以度假居住、休闲旅游、生态体验为其基本功能,以商务会议、运动娱乐、康休养生、科普教育等特色功能为核心。与多样性的功能相对应,山地旅游地产项目的产品也十分多元,住宅、酒店、生态公园(景观廊道)已成必要产品,高尔夫、特色农园、温泉SPA、滑雪场、健康管理中心等特色产品为项目提升市场竞争的主要手段。

高端消费群体注重精神需求,背山面水别墅认可度最高。受传统文化的影响,我国高端消费人群大多偏好依山傍水这种风水大吉的产品。如我们在分析黄山地区在售旅游地产项目置业客户需求特征的时候,就发现背山环湖的产品客户认可度高达69%,其次是度假疗养类产品。

建筑排布依山就势,景观层次感强。山地旅游地产项目在规划设计时重点突出亲地感和园林化,因此,在整体规划时强调建筑与环境的融合性,甚至让建筑消失在景观之中。在建筑空间设计中尽可能地融入较多的室外空间。

五、温泉旅游地产

温泉旅游地产是指将温泉服务与地产开发相结合的复合型主题地产项目,温泉休闲与度假居住为其两项基本功能。我国的温泉旅游地产起源于温泉疗养,经过多年发展,目前已具有相当大的规模。据CRIC不完全统计,截至2012年底,全国已面市的温泉旅游地产项目已有154个,其中海南最多,有56个,其次是云南,有26个。

温泉旅游地产基本特征:

资源丰富,供需两旺。我国是一个多温泉资源的国家,截至2008年10月,我国地质部门已经探明的温泉有3700多处,其中云南、西藏、四川、广东、台湾和福建地区的温泉资源最为丰富,占全国温泉总数的70%以上。近年,温泉因具有良好的疗养功能受到了现代人的极大青睐,2005年以来,温泉旅游行业的投资平均以10%左右的速度增涨,其2006年的增幅更是达到了23%。与此同时,温泉旅游消费也始终保持着15%左右的年均增长速度,呈现供需求两旺的格局。

复合开发,多元盈利。当前国内温泉旅游地产大多采用复合物业类型开发的策略,在做强温泉休闲与疗养产品的同量,还会打造丰富的休闲娱乐、商务会议、教育医疗等特色产品,强化项目综合竞争力。与这种开发模式相对应的,温泉旅游地产项目通常具有效益综合的特点,除了经济效益以外,还有广泛的社会效益。

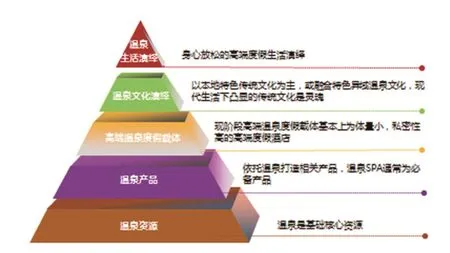

深挖资源,提高立意。温泉旅游地产的开发向来都不仅仅满足于产品本身的打造,而是以温泉产品为基础,通过对度假载体的植入和对温泉文化的演绎,来倡导和传递一种生活方式。而这种生活能否成功地打造和传递,是决定温泉旅游地产项目最终能否能实现高溢价的关键。

大手笔规划,精细化设计。在“复合化策略”和“综合型效益”的发展策略与目标指导下,温泉旅游地产的整体规划思路一般要与政府区域发展目标挂钩,具有“立意高”的特点,在形态上向国际一流水平看齐,具有“国际化”的特点。但随着市场竞争的加剧,温泉旅游地产在产品设计时,相比其他类型的旅游地产产品更注重细节打造与氛围营造,具有“精细化”的特点。

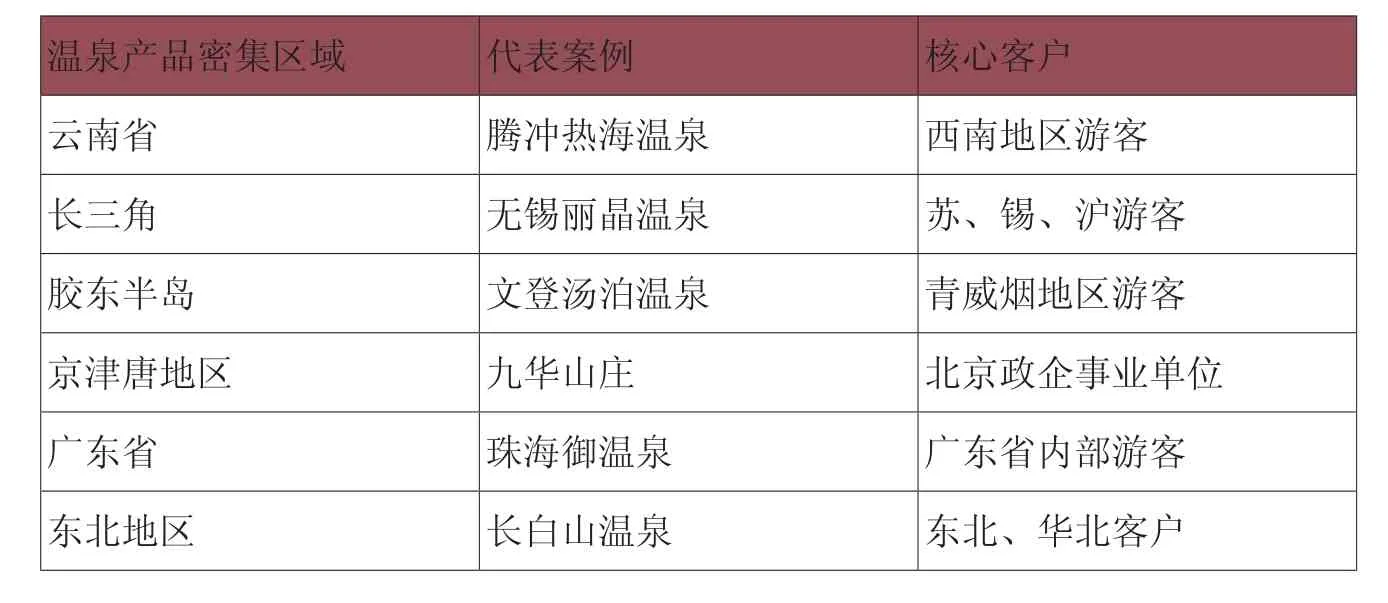

客源地域特征明显,高认知度与低了解度并存。由于温泉资源在我国并不稀缺,温泉旅游地产产品同质化现象较为突出,因此多数项目主要以中短途客源为支撑,较难吸引远程客源前来。另外从消费者特征来看,国内居民对温泉认知度和兴趣度均相当高,但对温泉的了解程度相当低,对温泉的内涵知却也之甚少。这也是目前多数温泉旅游地产开发商注重产品丰富度打造,但对品质度缺少重视的主要原因。

六、高尔夫旅游地产

高尔夫旅游地产是指以高尔夫球场作为依托的地产项目。目前我国的高尔夫旅游地产属于上升发展的阶段,据CRIC不完全统计,截至2012年底,全国共有高尔夫地产项目420个,其中海南有159个集中了全国将近37%的高尔夫项目,另外在西南地区、环渤海地区以及长三角地区皆有分布。

1、高尔夫旅游地产基本特征

表2 我国温泉旅游地产项目核心客户调研分析结果

高尔夫球场和高尔夫地产互惠互利。高尔夫地产是高尔夫运动延伸至地产界的产物,其主要特点是高尔夫球场建设与房地产物业开发高度结合、紧密联系,在功能上形成互相配套补充,在价值上起到互相促进提升的作用。目前国内的高尔夫度假村75%都带有地产项目,而且从时间序列上看,这一比例在不断增加,主要是因为一方面房地产的销售能够帮助开发企业快速收回投资成本,另一方面高尔夫能够大大提升房地产的价值。

多种开发运营模式。在开发运营方面,一般有高尔夫先行,住宅先行,住宅高尔夫同步三种模式。通常球场的开发时序受球场的开发背景所影响,而开发时序决定着整个项目的运营模式。

先开发高尔夫球场的项目,一般处于陌生区域,需要强势产品提升区域价值,从而促进住宅物业的销售。如春城湖畔高尔夫,地处离昆明36公里的远郊,但项目对区域、甚至云南的影响都是巨大的,这也直接影响了后期的住宅物业价值。

高尔夫与地产项目共同开发的项目,高尔夫即是引擎项目,但也是重要配套,两者的关系更为紧密。如麓山国际社区,开发背景明确,球场和住宅齐头并进,相辅相成,麓山国际高尔夫也亦是引擎同时也是住宅的重要配套。

住宅先与高尔夫开发的,一种是为提升后期高价值物业产品价值,一种是为了完整区域配套。昆明温泉山谷中的昆明温泉高尔夫更多的是为了完善区域配套而存在,自身并不是一个引擎,更多的是服务于住宅物业。

住宅与球道多种规划分布。以球场与地产物业之间的地理位置关系为基础依据,参照“级差地租”理论,把高尔夫地产分为五级。其中一级规划布局中,高尔夫与房地产关系最为紧密。若项目中地产物业分布在一级规划布局中,则高尔夫球场的规划成为房地产项目的社区内部景观,高尔夫会所成为高端社区的会所配套,为社区业主提供高端会所服务功能。如观澜湖高尔夫,通过单线形排布,极大地发挥高尔夫球场的景观价值,为每栋住宅提供溢价支撑。

客户来源广泛,有较多国际客源。高尔夫旅游地产不同于其他旅游地产,在客源分布上不再主要依赖与当地客户,其辐射范围更为广泛,一些好的项目更可以吸引到国际客户。中国参与高尔夫球运动的人口估计达140万,且每年以10 %的速度递增,在广州、深圳、上海、北京等发达地区,增长率达到25%左右。此外,还有大量韩国、日本、台港澳等国家和地区的高尔夫旅游者来内地打球,保守估计,一年有30~50万人次。

2、高尔夫旅游地产发展趋势

品牌化。近年来随着高尔夫的不断发展,高尔夫品牌逐渐成形。随着各地高尔夫的需求扩大,已经成形的高尔夫品牌开始逐步延伸至其他地区。如观澜湖高尔夫有计划进驻抚仙湖畔。

多元化。从各个区域高尔夫旅游地产项目的功能及产品来看,已从初期单一的高尔夫别墅,发展为目前集度假、居住、投资等功能于一体的度假投资综合体。并且每一类功能的产品也逐渐多元,如住宅物业除了别墅以外,还会有观景公寓、高级会所等,酒店除了一般的五星级酒店以外,还会有精品酒店、酒店式公寓等。

大众化。高尔夫的大众化更应该理解为广义的“公众”。高尔夫大众化,即是高尔夫的消费文化得到广泛的普及和接受,以及在一定的市场基础上得到目标消费群体的广泛认可和参与。随着时代的进步,加之商业的需要,近年来,海南一直致力于把高尔夫运动资源和热带海岛度假休闲资源有效整合起来。海南设立和推广公众高尔夫球场,目的是让高尔夫走进平民百姓,把高尔夫这项平民眼中的“贵族”运动“大众化”,让更多的老百姓能够超值享受这项高品位而相对低消费、融体育锻炼和高尚文化于一身的运动项目。