高压氧综合治疗短暂性脑缺血发作的临床体会

杨驱云 梁钊明

短暂性脑缺血发作(TIA)为较常见的的缺血性脑血管病,指脑血管病变引起的短暂性、局限性脑活动功能下降或视网膜功能障碍,具有发作突然、持续时间短暂且反复发作,不遗留神经功能缺损症状的特点。我国TIA的人群发病率为每年180/10万,但经过治疗后仍有相当部分的患者可进一步发展为脑梗死,及时有效的治疗对预防复发及防止进展为脑梗死具有重要的临床意义。常规治疗TIA以血小板聚集抑制剂、扩血管药物及针对病因综合治疗为主。

1 资料与方法

1.1 病例选择 2010年10月至2011年9月,在我院治疗的确诊为TIA患者。男54例,女30例年龄40~75岁,平均(46.5±11.3)岁;其中合并高血压32例,冠心病25例,糖尿病23例,高脂血症28例。96例患者随机分成两组,HBO治疗组和对照组两组患者的年龄、性别、血压水平、病程、发作时间和次数均无明显差异(P>0.05)。

1.2 诊断标准 根据病史及神经系统体格检查,入选病例符合1995年中华医学会神经科分会制定的《脑血疾病诊断要点》中TIA的诊断标准[1]。中年以上患者,具有两项或两项以上主症,结合次症及理化检查可诊断。必要时结合CT、MRI等检查以确诊。

1.3 纳入及排除标准 纳入标准:①符合上述诊断标准的患者。②发病在72 h内。③经CT或MRI证实无相关责任病灶。排除标准:①不符合纳入标准者;①有严重心肝、肾、造血系统和内分泌系统等原发性疾病。③过敏体质者。④精神病患者。⑤凡是依从性差,未按规定服药,无法判定疗效或资料不全等影响疗效或安全判断者。根据上述标准,随机将患者分为两组,药物治疗对照组(B组),高压氧综合治疗治疗组(A组)。

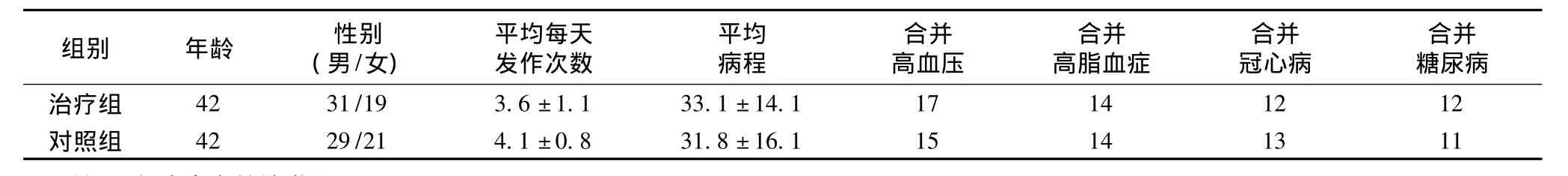

经过入组前两组的临床特点(表1)各项统计学处理,差异无显著性,表明两组有良好的可比性。

1.4 治疗方法 药物治疗组(对照组)42例,用药方案:阿斯匹林100 mg,1次/d;尼莫地平30 mg,3次/d,合并糖尿病、冠心病、高脂血症、高血压病患者使用二甲双胍、立普妥、洛汀新、丹参滴丸等降压、调脂、降糖等基础药物;高压氧综合治疗组42例,在对照组用药基础上加用则同时选用HBO治疗,具体为氧舱内加压15 min至气压达0.2 MPa(2ATA)下,吸纯氧25 min 2次,中间休息10 min,减压15 min,每次治疗总时间90 min,1次/d,共20次为一疗程。

1.5 疗效观察 疗效判定标准:①基本治愈:治疗期间得到控制,无再发。②有效:治疗期间得到控制,但一年内仍有再发。③无效:治疗期间及治疗后仍有发作。

1.6 脑血流动力学TCD的评价 采用多普勒仪做TCD检测,测量两组治疗前后大脑中动脉(MCA)、基底动脉(BA)、两侧椎动脉(VA)的血流速度,单位用cm/s,输入计算机贮存并统计。

1.7 统计学方法 统计方法采用SPSS 11.0软件进行数据统计分析。所有计数资料以均值±标准差(±s)表示,治疗前后组间计量资料采用t检验,计数资料χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 高压氧治疗组和对照组疗效比较。(表2)

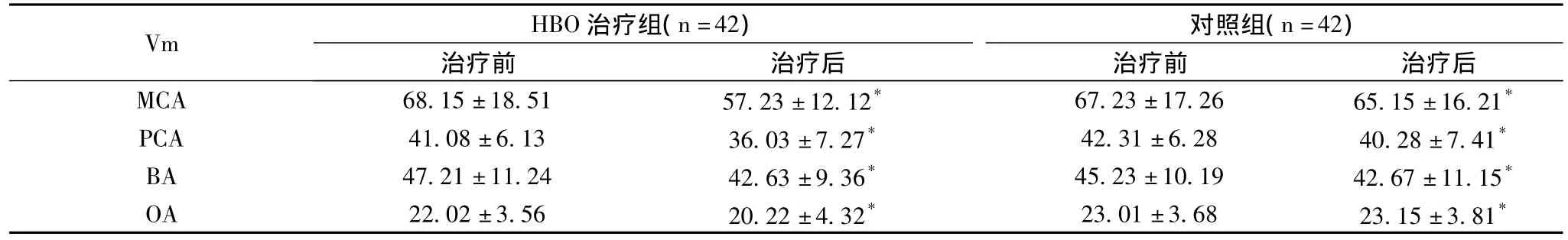

2.2 脑血流动力学TCD评价,两组血流速度用药前后TCD变化的比较(见表3),可见高压氧组治疗后峰值平均血流速度明显较前减慢,两者比较差异显著。

表1 入组两组TIA的临床特点(±s,例)

表1 入组两组TIA的临床特点(±s,例)

注:两组患者在统计学上(P>0.05)

组别 年龄 性别(男/女)平均每天发作次数平均病程合并高血压合并高脂血症合并冠心病合并糖尿病治疗组42 31/19 3.6±1.1 33.1±14.1 17 14 12 12对照组42 29/21 4.1±0.8 31.8±16.1 15 14 13 11

表2 两组临床疗效比较(例,%)

表3 两组患者治疗前后脑血流变化比较(±s)

表3 两组患者治疗前后脑血流变化比较(±s)

注:*与治疗前相比 P<0.05

Vm HBO治疗组(n=42)对照组(n=42)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后MCA 68.15±18.51 57.23±12.12* 67.23±17.26 65.15±16.21*PCA 41.08±6.13 36.03±7.27* 42.31±6.28 40.28±7.41*BA 47.21±11.24 42.63±9.36* 45.23±10.19 42.67±11.15*OA 22.02±3.56 20.22±4.32* 23.01±3.68 23.15±3.81*

2.3 不良反应 治疗组未出现不良反应。治疗前后血尿常规、肝肾功能未见明显异常变化。

3 讨论

相关研究表明,在TIA病生机制中,病理基础是动脉粥样硬化,引起血管狭窄,还有不同的学说如动脉痉挛、受压,微栓子栓塞、动脉硬化斑块脱落、血液高凝状态,血液动力学改变等[2,3]。引起的病因多种,其中动脉粥样硬化、糖尿病、高血压、高血脂、高粘血、房颤为主要诱发病因,其治疗的目的也是消除病因,防止其再发或消失,并进一步预防发展成为脑梗死。据高山等报告短暂性脑缺血发作后,第1年11.6%的患者有发生中风的危险。因此,及时有效治疗意义重大。

有关资料[4,5]显示高压氧治疗可以:①提高脑组织中血氧分压,增加血氧含量和组织氧储量。②使病灶组织出现反盗血现象,增加缺血半暗区的供血供养,恢复神经细胞的功能。③增加椎基底动脉血流量,改善血液流变学特征。④刺激病灶区毛细血管增生,促进侧支循环建立。而且,高压氧可使局部小血管收缩,而缺血组织血管因酸中毒、缺氧麻痹扩张,使该部位血流量增加,即在高压氧作用下缺血组织的血管扩张,血流速度加快。近年来研究表明,HBO下全身血管系统处于收缩,血流量减少,而椎-基底动脉系统血流量反而增加,说明HBO对脑血管有双重影响,一使部分血管收缩,另是血管舒张,能促进缺血脑组织的血流量增加。

TCD是一种无创颅底大动脉检测血流动力学的诊疗技术,TCD测得的脑动脉血流速度可以看作是脑血流量的相对指标,其中平均峰流速(Vm)生理意义最大,它代表搏动性血液的供应强度:Vm增高,表明脑血管充盈度高,血流速度增多;Vm减低表明脑血管充盈度减低,血流量减少。通过准确的监测动脉内血液流速的变化可以反映梗死区的供血情况,指导临床预防和治疗,具有重要作用[6]。大脑中动脉是颅内主要灌注动脉,也是最容易发生血液循环障碍的动脉,其血流脑血液供应的80%以上,其解剖位置恒定,走行直,是观察颅内动脉血流速度变化的最佳血管。TCD检测椎动脉血流量能反映椎动脉系统的供血量,对判断脑干、小脑和大脑后部血液供应有一定的帮助。

本文研究高压氧联合尼膜同等治疗TI A取得较好的疗效,其作用提高血氧能力,增加血氧含量,提高组织器官的氧含量和氧储备,提高血氧治疗弥散率,增加组织内氧的有效弥散距离,改善微循环,纠正神经组织缺氧,可有效控制TI A的发作、降低脑卒中的发生率。当然高压氧是一新兴学科,对其适应、禁忌证等方面有待进一步研究。

[1] 中华神经科学会全国第四界脑血管病学术会议.脑血管疾病分类、诊断要点、脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准.中华神经科杂志,1996,29:379-381.

[2] 顾迅.低分子肝素治疗短暂性脑缺血发作的临床研究.临床神经病学杂志,2000,13:46-47.

[3] 李艳,曹丽华,张丽君,等.东菱克栓酶对脑梗死患者的血流变指标的影响研究.中国血液流变学杂志,2004,14(2):213-214.

[4] 王仕忠,王秋莎,杨杞华.高压氧治疗对缺血性脑卒中患者血浆中 Pc、Ps及 AT-Ⅲ的影响.南京医科大学学报,2005,11(11):833.

[5] 邵贵强,高春锦,葛环.高压氧对脑缺血大鼠凝血因素的影响.中国临床医学,2001,6(3):248.

[6] 戴铁,高春锦,王国忠.脑缺血及高压氧治疗中血管内皮生长因子mRNA表达的研究.北京医学,2006,28(10):602.