心理角色转换与健康人际

李涤慧

身处这样一个剧变的时代,要保持身心健康还真有难度,只要看新闻、上网浏览,就会发现大量的现代人置身于各类人际关系的纠纷中,比如夫妻、婆媳、父子、亲朋等之间发生的若干纠纷,其中不少向恶性演变,导致了人人都不愿意看到的相当悲摧的后果,好好的家庭因此变得支离破碎甚至解体,那么多的孩子沦为无辜的“受害者”。仔细分析这些案例中的原因,发现除了极端心理不健康的情形之外,一般的纠纷都演绎着卡普门人际关系三角形的规律,如果我们能够及时从倒三角形中将自己转换为正三角形中的角色,事情的演变会好很多。

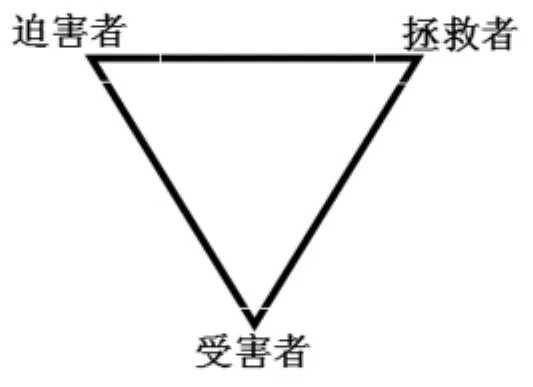

所谓人际关系的倒三角形,指的是一个人际关系的故事是由三种心理角色构成的,以倒三角的每一角代表一种角色,就是“拯救者”、“受害者”和“迫害者”。这个三角既指个人在不同情境中处于三种心理角色之间转换的状态,也指多人各自扮演不同的角色所建立起来的三角关系。如果大家不从这个三角形中解脱出来,那么事情就会越演变越坏。

1 举例

1.1 医患关系 患者来找医生看病,一方面人生病之后一般都会先自怨自艾,然后开始指责抱怨其他人或事,甚至抱怨天公不公,把生病的责任推给外界;另一方面又内心充满了期待、恳求医生好好医治,这就是“受害者”的心理,把自己置身于一个期待外力改变自身疾病的心理角色,这本身就是问题的根源,因为任何疾病都有很多原因,医生不是万能的,过度期待不一定实现,恳求医生只会转移注意力,减少对疾病本身的理性的思考与判断。经过了一段时间,如果发现病情没有按照自己期待的方向发展,就会转而迁怒于医生,小则指责埋怨,中则谩骂诋毁,大则大打出手,这时患者就转变为了“迫害者”角色。这时候,如果有其他人看不下去,就会出来干预,结果扮演了“拯救者”,但如果结果没有向好的方向转化,而且自身也受伤了,就又会转换为“受害者”,结果也来指责批评患者或医生,然后又变成了“迫害者”。事情就会这样演变下去。

1.2 婆媳关系 一般来讲,厉害的婆婆往往对新入门的小媳妇充满了要求、命令和挑剔,要求她干这干那,这种心态的婆婆就是“迫害者”心态,以自我为中心,把自己的标准和要求当成唯一正确的,如果媳妇很乖巧,顺从而不平等对话,即便是内心不快也不表达,慢慢就会演变成“受害者”,时间长了内心压抑,转而向老公倾诉,而老公夹在妈和媳妇之间,就会充当“拯救者”,大包大揽去二头劝说。而如果婆婆和媳妇的心理角色没有转换,局面就不会得到解决,只会向恶性方向继续发展,终于有一天媳妇不愿意受压抑,就大声地和婆婆争吵,这时候媳妇就转变成了“迫害者”,而婆婆内心很受伤,声称自己为了孩子付出了这么多年,结果没有得到好,只得到了抱怨,哭天抺泪的样子,这会儿又变成了“受害者”。

1.3 亲朋关系 在一般的亲朋关系中,故事往往是从“拯救者”开始的,一般中国人颂扬助人精神,把热情助人看作是良好美德,这就导致了人们在亲朋关系中乐于充当“拯救者”,朋友们之间饭后抢着买单,朋友向自己借钱但自己没钱时不拒绝,却又向父母或其他亲朋借钱借给朋友,亲朋家里出了什么事情,会过度地当成是自己的事情干预,这就是典型的“拯救者”。可是,当自己这样去做了,结果并没有让事情变好,反而把事情搞得复杂,因为“拯救者”破坏了人际关系互惠互利的基本原则,最后呢,总是抢着买单的人的其他朋友从此不再买单;借别人钱再借给朋友得不到及时还钱,自己夹在中间二头为难;过度帮忙解决问题,结果双方都来指责“拯救者”,这时候“拯救者”就会变成“受害者”,内心压抑不快,后悔自己以前所自豪的助人行为,开始躲避他人,逃避面对并解决这一问题。而一旦这种压抑过于强烈的时候,便开始指责、抱怨自己曾经帮助过的人,甚至有些人实施报复。

1.4 夫妻关系 最典型的例子莫过于怨妇心理了,女人往往在刚结婚之后由于强烈的爱心,往往过度照顾丈夫、孩子,为家庭倾尽全力,奉献在先享受在后,这就是典型的“拯救者”心态。然后过了二十来年,丈夫事业有成,经常应酬各种酒会,回家渐少;孩子学业有成,忙于享受大学生活,不缺钱不给妈打电话。于是女人独守空房,开始忧伤,“受害者”心理增加。一旦得不到及时的沟通,就会积累并加剧,导致多疑,就开始盘查丈夫,导致丈夫不快;对孩子也是,一旦孩子在学业和工作选择中不听父母的,她便严词有加,导致孩子逆反;这时候就是在扮演“迫害者”了。最终导致女人自己陷入四面楚歌,一家人关系紧张。

那么,一旦身陷这种关系之中不快乐,如何从中解脱出来呢?最重要的办法就是把倒三角转换成正三角,这个正三角的角色包括“帮助者”、“反馈者”与“现实者”。并且这二组角色是一一对应的,“拯救者”要转变成“帮助者”,“迫害者”要转变成“反馈者”、“受害者”要转变成“现实者”。

2 我们再看一下上面的案例中正确的处理办法

2.1 医患关系 在医患关系中,患者即使生病了,也不要掉进“受害者”心态,抱怨其他人或事导致了自己生病,这只是自我心理寻求安慰的一种表现,而是要担当“现实者”的角色,即现实地面对问题,告诉自己生病是一个客观事实,已经发生了,就要坦然地面对,理性地积极地寻求医疗方案。而不至于向“迫害者”转换。其他人也不要盲目担当“拯救者”,而是要分析情境,在得到别人要求帮助的情况下再实施帮助。而帮助也要客观,否则会进入恶性循环。

2.2 婆媳关系 在婆媳关系中,婆婆的方式得到儿子的劝导之后,要学习调整自己由“迫害者”向“反馈者”转变,就是想一想自己的言行是否会导致儿媳有压力,就要在交往中经常询问对方的心理感受,及时得到反馈,并且根据反馈进行理性的沟通,进入到平静的理性的关系中。

2.3 亲朋关系 在亲朋关系中,“拯救者”要控制自己,不要过度拯救,每次打算“热情”地帮助别人之前,总是要问一问对方“您需要帮助吗”,得到了对方肯定的答复后再实施帮助,这就是正确的“帮助者”心态。而且,这种帮助是基于自己的能力,不能超越自己的能力,人际关系需要平等相互,如果你总是抢着买单,结果其他人就不愿意来了,因为内心总有愧疚感。拿别人的钱再借给别人,这本身就是不尊重借出钱的一方,因为你在代替对方做决策。过度干预他人应该自己负责的事情,只会剥夺他人的自我决定、自我控制,对别人的成长不利。这时候,“拯救者”如果实施帮助,可以以咨询师的心态与方式来做事,即可以帮助对方分析问题、问题的情境、自己渴望的目标,协助对方建立一个合理的解决方案。

2.4 夫妻关系 典型的怨妇心理提醒我们,任何人在年轻的时候都要保持正确的心态,建立起家庭里互相分担的关系,不过分地担当。尤其是随着孩子的成长,也要逐渐地培养孩子的自立精神,自己适当地往后退,让孩子做家务、独立做些决策。这就是适度地扮演“帮助者”的心态。只要摆脱了“拯救者”,就会从三角形循环的游戏中解脱出来了。

3 结论

以上只是举了几个例子,但实际在生活中举不胜举的很多故事都是三角形的变形演变,如果要保持各方面都良好的人际关系,需要经常性地静下来思考一下自己在人生中是不是乐于固定地扮演某种角色?比如男人总是过度地有责任心,为家庭大包大揽的“拯救者”,总是对孩子提出很多要求、严厉管束的“迫害者”,那么一旦意识到自己经常扮演的角色不是正三角形中的,就要调整自己。其次,不断地感受自己在争执中心理角色变换的规律,如何才能尽快地让倒三角转换成正三角最本质的有赖于自己不断提升心理成熟的水平,就是努力地保持积极而不着急的心态,总是努力保持理性、客观、有原则,这样,我们就会拥有越来越多的良好的人际关系和身心健康。