汽车保险消费者权益保护问题研究

谢小弓

汽车保险消费者权益保护问题研究

谢小弓[1]

在保险实践中,汽车保险消费者的权益时常受到侵害。汽车保险消费者的权益保护存在诸多问题:比如,汽车事故法律风险分担不合理,过低的汽车毁损估价给消费者带来损害,保险交易中的“陷阱”损害消费者权益,消费者与经营者在没有根本利益矛盾的法律关系中仍难以合作等。本文通过对汽车保险消费者权益保护的状况进行现实考察,分析问题产生的原因,得出解决这些问题的对策与建议:通过完善制度构建可以合理地分配风险;通过建立中立的行政机构,执行专业标准,可以确定汽车保险的估价;通过各种执法、司法手段,可以减少并惩罚保险经营者的违法行为;在“定分止争”之后,可以在某些经营者与消费者不存在根本利益冲突的法律关系中激励、引导两者共同合作。

汽车保险;消费者权益保护;焦点;对策;合作

引 言

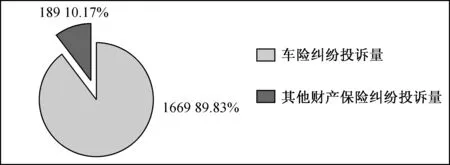

汽车保险是我国业务量最大的财产保险种类。据中国保监会统计,2012年上半年涉及汽车保险理赔纠纷的保险消费者投诉约占财产保险理赔纠纷投诉的89.83%(如下图)。[1]参见程行欢《产险理赔纠纷超九成属车险,上半年保险消费者投诉增长超一倍》,《羊城晚报》2012年8月22日,第A8版。在这种背景下,研究汽车保险消费者权益保护问题,具有现实意义。

2012年上半年中国汽车保险投诉量占财产保险投诉量比例图(单位:件数,百分比)[2]参见程行欢《产险理赔纠纷超九成属车险,上半年保险消费者投诉增长超一倍》,《羊城晚报》2012年8月22日,第A8版。“2012年上半年中国汽车保险投诉量占财产保险投诉量比例图”据文中内容整理而成。

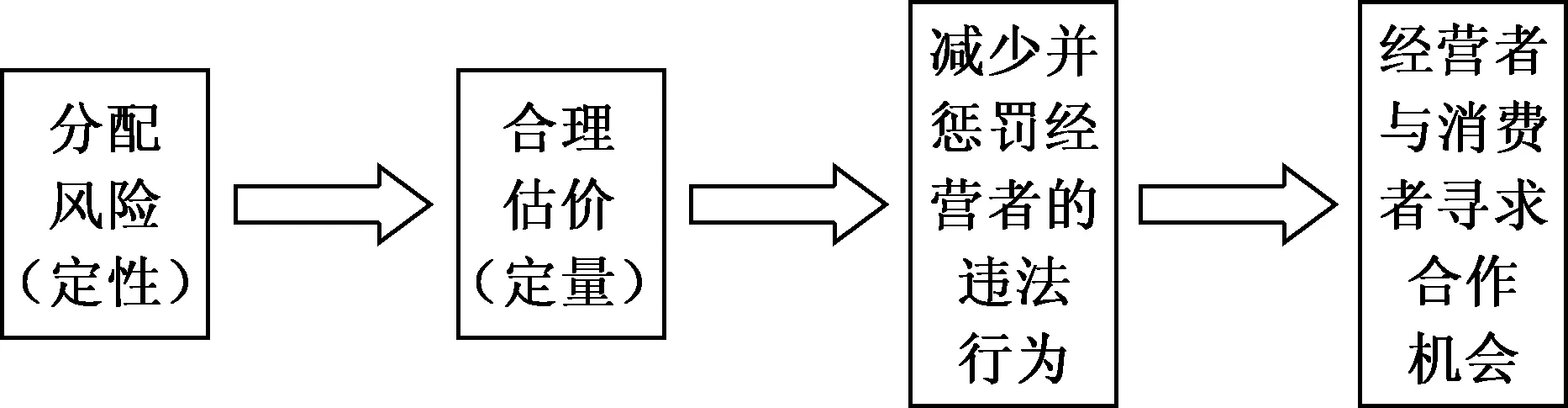

本文试图表明,经过对立法、执法以及司法环节的完善与改进,可以在一定程度上解决汽车保险消费者权益保护的焦点问题。[3]汽车保险消费者权益保护问题繁多,必须选择其中的焦点,对其代表性问题进行研究。消费社会学以消费活动作为分析对象,对消费者权益保护法律制度的构建与完善具有启示作用。本文以消费社会学的分析框架衍生出的研究范式作为选择具体焦点的依据。消费社会学包含三种核心的研究范式:第一,消费生产研究,以Saunders等学者为代表,探析消费对于制度所产生的效果;第二,消费文化研究,以Featherstone等学者为代表,探析消费习惯、消费心理等;第三,消费行为研究,以Kanuk等学者为代表,即研究消费者的具体消费选择。对于汽车保险消费者权益保护而言,其研究焦点应集中于保险消费生产、保险消费文化以及保险消费行为。对保险消费生产而言,汽车尾气对环境的污染催生分散保险消费者环境风险的现实需求,使汽车环境责任保险制度的构建与完善成为前沿的命题。对于保险消费文化而言,汽车保险估价本来就属于汽车保险制度的困境,中国缺乏崇尚数据、信息精确性的文化,这更令汽车保险估价的准确性与客观性成为难题。对于保险消费行为而言,保险经营者的逐利行为影响消费者充分行使自主选择权,必须以有效的执法、司法手段惩罚违法经营者,并促成消费者与经营者在不存在根本利益冲突的情况下进行有限度的合作,促进消费理性的形成,改善消费环境。消费社会学的理论参见王宁《消费与认同:对消费社会学的一个分析框架的探索》,《社会学研究》2001年第1期,第4—14页。通过完善制度构建可以合理地分配风险,解决汽车保险理赔的“定性”问题;通过建立中立的行政机构,执行专业标准,可以确定汽车保险的估价,解决汽车保险理赔的“定量”问题;通过各种执法、司法手段,可以减少并惩罚保险经营者的违法行为;在“定分止争”之后,可以运用“服务行政”与“能动司法”理念,在某些经营者与消费者不存在根本利益冲突的法律关系中激励、引导两者共同合作。

一、汽车保险消费者权益保护的具体焦点

(一)法律责任风险的分配不利于消费者

保险制度的目的在于合理地配置、分散风险。“保险的主要目的在于,通过向保险基金缴纳确定的费用,将他所单独承受的风险交换由他人承担。独担风险的结果是,或者避免所有损失,或者遭受毁灭性的损失。”[1][美]约翰·F.道宾:《美国保险法》,梁鹏译,北京:法律出版社,2008年,第4页。对于法律风险的分配,法经济学领域著名的“汉德公式”可提供指引。汉德公式亦即当行为人预防损害行为的成本(B)小于行为导致的损失概率(P)与损失金额(L)之积(B<PL)时,行为人才应负担法律责任的风险。一般而言,法律责任风险应当由预防成本最低的主体承担[2][美]理查德·A.波斯纳:《法律的经济分析(上)》,蒋兆康译,林毅夫校,北京:中国大百科全书出版社,1997年,第212页。。以中国汽车保险消费者权益保护的制度构建而言,可以参考“汉德公式”标准,并作适度简化。简化的理由有二:第一,“汉德公式”主要适用于司法个案,如果转而用立法固化,其“试错成本”比适用于个案判断时更大。第二,预防成本、损失概率与损失金额的估量要求法律人具有极高的经济学素养,而汽车保险争议的处理者主要是“基层管理人”[3]此处的“基层管理人”即street-level bureaucracy,相关理论参见Peter Hupe and Michael Hill,“Street-Level Bureaucracy and Public Accountability”,Public Administration,Volume 85,No.2,2007,pp.279—299.,要求这一领域的执法、司法者都具备经济学素养并不现实。因而,可以采用比“汉德公式”更简化的标准,即在制度设计上把法律责任风险分配给对避免行为具有期待可能性的社会主体。

即使以简化标准来考察,在某些领域,由于保险制度不完善,汽车保险消费者承担的风险也过重。例如,如果驾驶员遗弃受伤的乘客,乘客被遗弃后因处理不当所加重的人身损害责任风险是否由驾驶员承担?如果汽车保险消费者对保险公司的投诉内容中包含夸张成分,是否应因此承担法律责任风险?[1]我国澳门特别行政区的法官曾尝试在司法判决中解决此类问题。参见澳门特别行政区终审法院第52/2011号案件合议庭裁判书,登载于澳门法律网,网址:http://www.court.gov.mo/pdf/TUI/TUI-S-52-2011-VC.pdf,访问日期:2012年6月6日。另参见澳门特别行政区中级法院第608/2009号上诉案合议庭裁判书,登载于澳门法律网,网址:http://www.court.gov.mo/pdf/TSI/TSI-A-608-2009-VC.pdf,访问日期:2012年6月6日。不过,此类问题在内地与澳门的立法中都未有明确的解决方案。法律责任风险应当如何分配也没有定论。在这些领域,现行立法都可能让对行为的避免不具有期待可能性的消费者承担风险。当然,在这一领域最典型的问题还是消费者的汽车环境侵权责任风险过重。因为使用汽车对环境造成损害的概率极高,但汽车产生的环境损害往往关涉汽车部件的质量,缺乏专业知识的消费者几乎都不具有预防风险的期待可能性。

汽车保险消费者即使投保,也难以就环境责任享受保险服务。对于汽车尾气污染的环境责任风险而言,依据《公路法》、《车船税法》等法律征收的燃油附加税、车船税已使公民承担汽车尾气污染的公法责任,如果没有相应环境责任保险制度分散公民在私法上的环境侵权风险,将使保险消费者的法律责任风险过重。[2]任晓兰:《征收汽车排污费,别忘了听证》,《民主与法制》2012年第35期(8月中旬刊),第42—43页。

2011年12月环境保护部发布的《中国机动车污染防治年报》表明汽车尾气已成为我国大气环境的重要污染源。如何在保证受污染者得到赔偿的同时,分散汽车保险消费者的环境侵权风险,已成为汽车保险监管的重要问题。如果汽车事故造成他人场所的环境污染,按《侵权责任法》第65条:“因污染环境造成损害的,污染者应当承担侵权责任。”环境责任赔偿额比较高,但很多汽车环境事故(如漏汽油)并非车主可以防范,如让车主承担无过错责任,并不完全合理。

《侵权责任法》第68条规定:“因第三人的过错污染环境造成损害的,被侵权人可以向污染者请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿。污染者赔偿后,有权向第三人追偿。”如果汽车因生产者、销售者或修理者的过错,或者年检机关的疏忽,而被安装了不符合国家排放标准的排气控制装置后,造成环境事故的,汽车保险消费者也要承担环境侵权责任。汽车保险消费者并非环保专家,也没有判断排气装置质量的责任,如让汽车保险消费者完全承担环境侵权责任,亦不尽合理。

(二)过低的保险估价给消费者权益带来损害

估价是执法、司法的困境之一。“财产价值的风险与不确定性,对于采用这些估算的价值来作出的理性选择,从而决定投资策略的个人与机构,以及对于负责考虑企业资本预算将要列入哪些项目的决策者所产生的重大影响,已经引起研究资本市场与商业融资领域的经济学家和学生的注意。”[1]John Lintner,“The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets”,The Review of Economics and Statistics.Vol.47,No.1,Published by:The MIT Press,Feb.1965,pp.13—37.汽车在事故中受损程度的估价直接关系到保险公司赔付的金额。在保险公司无须承担责任的情况下,汽车在事故中毁损程度的估价仍然关系到保险消费者向造成事故的第三人追偿的数额。在实践中,许多法官认为汽车整体因事故而“贬值”的损失不在保险公司的承保范围之内(除非合同明确规定保险公司具有承担“贬值”风险的责任),但造成交通事故的第三人应向保险消费者赔偿,承担保险消费者的汽车因事故“贬值”,出现难以修复的瑕疵及安全隐患的风险。[2]江中帆:《爱车被撞成事故车,谁来负责》,《民主与法制》2011年第23期(8月中旬刊),第40—41页,第28页。法律尊重保险估价者的主观专业判断,并未规定固定的估价标准。[3]法律至多只能如我国澳门特别行政区的《第57/94/M号法令》一样,通过规定“加保费”以及“汽车民事责任保险的最低保险金额表”来限定保费并根据保费确定赔付金额。我国内地《保险法》缺乏对“保险价值”估价标准的明确规定。内地《机动车交通事故责任强制保险条例》也缺乏与“保险价值”紧密相关的规定。因而在理赔时,部分保险公司压低估价价格,给消费者带来损害。

(三)保险交易“陷阱”损害消费者权益

1.保险合同条款的法律缺陷

第一,部分保险合同条款的内容明显违法,比如,有的保险合同规定“新车上牌前,投保人应当缴纳保费,但保险事故出现时不能获得赔偿”。从保险公司经营的角度来说,新车上牌前未投入使用,出现的事故大多不属于汽车保险的承保范围,保险公司在未上牌前拒绝承担风险,也符合意思自治的原则。然而,保险公司不应在不承担风险的期间收取保险费。[1]根据《合同法》的规定,“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效”。实践中,许多保险公司在新车未上牌前照收保险费,却不承担事故风险,侵害消费者的公平交易权。

第二,部分保险合同条款模糊不清,易被用以曲解法律条文。部分保险条款“表达所涵盖的范围包括多种可能”[2][英]蒂莫西·A.O.恩迪科特:《法律中的模糊性》,程朝阳译,北京:北京大学出版社,2010年,第41页。,给阐释者留下过大空间。比如,2010年广州中院审理的“某保险公司与商某保险纠纷上诉案”中,双方合同约定“财产损失免赔”。保险公司认为《机动车交通事故责任强制保险条例》第22条中的“财产损失”包括事故造成的财产损失与人身伤害所产生的各项经济损失。但商某认为财产损失只包括事故造成的财产损失,而不包括人身伤害所产生的各项经济损失。双方就理赔金额产生争议。[3]参见广东省广州市中级人民法院(2010)穗中法民一终字第5968号民事判决书,登载于“北大法宝网”,网址:http://www.pkulaw.cn,[法宝引证码]CLI.C.351638,访问日期:2012年8月15日。消费者陷入讼争,权益处于不确定的状态。

第三,保险合同条款的内容不能概括事故的现实情况,使得发生争议时,客观事实难以被归纳为法律事实。如在2010年陕西渭南中院审理的“渤海财险公司与某车队保险合同纠纷上诉案”中,根据“在保险期间内,被保险人及其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中发生意外事故,致使保险车辆车上人员遭受人身伤亡,对依法应由被保险人承担的经济赔偿责任,保险人依照本保险合同的规定负责赔偿”的条款,保险消费者有权就意外事故获得理赔。但是,保险合同又约定“车上人员在车下所受的人身伤亡”保险公司不赔偿,保险公司依据后面的条款认为车上人员因事故跳窗逃生所发生的伤亡不在赔偿范围之内。[4]参见陕西省渭南市中级人民法院(2010)渭中法民二终字第00193号民事判决书,登载于“北大法宝网”,网址:http://www.pkulaw.cn,[法宝引证码]CLI.C.337318,访问日期:2012年8月15日。然而,跳窗逃生是常见的事故逃生方法。保险车辆车上人员跳窗逃生所受伤亡也确由投保车辆发生意外事故所造成。保险公司所理解的理赔事件发生的概率极小。

2.保险“潜规则”损害消费者利益

保险行业包含很多“潜规则”。这些“潜规则”大多符合保险公司经营利益,但消费者并非保险“行内人”,由于信息不对称,消费者对此并不知情,或是并不理解。比如,部分保险公司会把多次出事故的汽车列入“黑名单”,不再为该辆汽车赔付。从保险公司避免经营风险的动机来考虑,汽车过高的出险率确实不利于保险公司的经营发展。但是,在与消费者签订保险合同时,部分保险公司并不履行《保险法》上的告知、解释义务,保险合同也没有相应的条款。消费者往往是理赔时才“恍然大悟”自己在“黑名单”之列。又如,汽车保险中常包含“全险”这一用词,很多保险消费者买了“全险”后都有一种“万事俱备”的感觉,却不知道按保险公司的行规[1]在保险司法实践中,部分保险公司把“行规”当作法律来应用,认为一些规则在保险行业形成惯例,就相当于获得了“合法性认证”。例如,在江苏常州市法院于2011年审理的一个案件中,保险公司认为保险人对汽车在暴雨中涉水行驶所导致的损失保险公司免责,成为保险行业普遍接受的惯例,因此合法。参见丛林《叫板保险“铁规”:暴雨中涉水,赔还是不赔?》,载《民主与法制》2012年第24期,第38页,第58—59页。有学者指出:“在现代法律的背后,存在着一个否定其自身暴力的社会暴力组织。”(引自[美]玛丽安·康斯特布尔《正义的沉默:现代法律的局限和可能性》,曲广娣译,北京:北京大学出版社,2011年8月,第159页)相对于成文法来说,保险行规本来是具有自治特征,没有暴力支持的强制约束力的。但是,如果不合理的保险行规侵犯消费者利益且被保险公司引以为依据,那么在某种程度上就形成了对消费者的社会暴力。,“全险”并不包括“汽车附加设备险”,“玻璃划痕险”等。“在当今经济结构下,与经营者相比,消费者在信息……方面……处于劣势地位。”[2][韩]权五乘:《韩国经济法》,崔吉子译,北京:北京大学出版社,2009年,第293页。有学者认为,信息的高昂代价是交易费用的核心,它由衡量所交换物品的价值属性的成本、保护权利的成本以及检查与履行合同的成本组成。[3]道格拉斯·C.诺斯:《制度、制度变迁与经济绩效》,刘守英译,上海:上海三联书店,1994年,第37页。如果知情权得不到保障,消费者就无法作出合理的决策。

(四)缺少促成消费者与经营者合作的机制

消费者与经营者似乎是“天然对立”的。然而,消费者与经营者在某些领域具有寻求合作的机会:一个涉及汽车保险理赔的法律事件中可能包含多种法律事实,法律事实可能包含多重法律关系,并不是在每一个法律关系中,经营者与消费者都存在冲突(如行政机关撤销保险消费者的驾照后,行政机关与保险消费者的行政法律关系)。当理赔事件发生时,经营者与消费者可以在两者不存在根本利益冲突,且涉及第三方的法律关系中,寻求合作的机会。按“新社会契约论”的观点,有时利益冲突的双方会“感觉到自己的利益要通过其他参与人的利益来满足,或在最终的心理学意义上,看不出自己的利益和其他参与人的利益之间的区别……就是从个人的角度希望为关系服务,以对抗竞争性的外部利益”。在保险理赔法律事实引起的某些法律关系中,经营者与消费者就存在合作追求利益的可能(当然,与两者的共同利益对抗的未必都是“竞争性的外部利益”)[1][美]Ian R.麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,北京:中国政法大学出版社,2004年,第17页。。但是,法律实践中缺少促进两者合作的机制。消费者与经营者未充分合作的具体表现为:

第一,在向第三人追究责任时的合作不足。比如,深圳有一车主请了一名司机为其开车,在发生交通事故理赔时才发现司机在申领驾照时未满18岁,驾照无效。保险公司与车主在此前都未了解这一情况。但颁发驾照属于行政行为,不经法定程序不得撤销。“通过其不可变更性,法律效力强化了利益,也强化了不利。”[2][德]奥托·迈耶:《德国行政法》,刘飞译,何意志校,北京:商务印书馆,2002年,第167页。保险公司并未与消费者合作,向行政机关申请撤销驾照,并向持有假驾照的司机索赔,而是直接不予理赔。无论保险公司还是车主,都被司机的无效驾照所欺骗。某行政机关违法把驾照发给未满18周岁的司机,恐怕具有“寻租”的倾向。以车主个人的力量难以成功维权。[3]孟龙主编:《保险消费者权益保护指引》,北京:中国金融出版社,2010年,第55—56页。保险公司审查保险标的的经验丰富,也了解司机“蒙混过关”、欺骗保险公司的过程。立法与司法实践如能要求保险公司在此方面与保险消费者合作,至少能增加成功维权的希望。保险公司也可把“帮助消费者维权”作为“卖点”,提高商誉。

第二,被保险人与保险人在处理、应对汽车交通事故时合作不足。比如,按照保险行业的惯例,在交通事故发生,需要药物治疗时,保险公司通常以“当地政府颁布的基本医保药品价格”为理赔范围。然而,交通事故中的伤者情况紧急时,保险公司可否出于人道需要先行垫付?[4]孟龙主编:《保险消费者权益保护指引》,北京:中国金融出版社,2010年,第71—73页。被保险人应当与保险人更好地合作,以及时、有效地处理事故。保险公司与保险消费者在交通事故中合作不足,还体现在保险公司对“证据”的要求高,使消费者为获得理赔,保存“证据”而采取不理智的态度和做法,耽误事故处理,造成严重后果。[1]例如,在2011年5月江苏省无锡市中级人民法院(下文出现的其他中级人民法院统一简称“中院”)审理的一个案件中,原本因被轻微碰撞而受轻微伤的当事人为了保全证据,便于索赔,在马路中间持续、长时间地“守护现场,固定证据”导致又遭到两辆轿车的撞击。参见孟亚生《固定“证据”再酿重大车祸谁担责?》,《民主与法制》2011年第17期,第40页。保险公司为经营需要,对理赔严格把关无可厚非,但为避免交通事故和人身损害的发生,可以考虑采取更为灵活的证据采集、认定方法。

第三,促进消费者与经营者合作的公法得不到有效执行。例如,针对汽车车主经常因工作繁忙而忘缴车船税的情况,我国《车船税法》第6条规定:“从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构(实践中包括保险公司)为机动车车船税的扣缴义务人,应当在收取保险费时依法代收车船税,并出具代收税款凭证。”该法条有利于保险公司与消费者合作。保险公司经营保险业务的同时,应当帮助消费者履行依法缴纳车船税的义务。然而在实践中,部分保险公司仍未在办理第三者责任强制保险业务的同时代收车船税。不少保险消费者在投保后仍需另外办理缴纳车船税的手续。未按时缴纳车船税的保险消费者必须依法缴纳滞纳金。[2]参见程行欢、严丽梅《不交车船税将难买交强险》,《羊城晚报》2012年2月13日,第A5版。《车船税法》第6条在现实中未得到充分落实。我国已于2012年5月开放外资保险公司经营机动车第三者责任强制保险业务;面对外资保险公司的竞争,我国保险公司更应当提高服务质量,落实与消费者的合作机制。

二、问题产生的原因

(一)新险种的法律制度不完善:以环境责任保险制度为例

以环境责任保险制度作为法律风险分配的典型例证的另一理据在于:如果以问题产生的原因为视角,消费者承担的法律风险过重是制度落后于实践,而不是缺乏法律共识所导致的。保险实践中已经具备相应的险种,构建与完善环境责任保险制度,也不是需要大量理论积淀的“书斋幻想”。

由于我国环境保险制度的不完善,汽车保险消费者承担的环境责任风险过重。首先,我国的汽车环境责任保险制度缺乏法律的明确规定。虽然2007年原国家环保总局和中国保监会联合发布《关于环境污染责任保险的指导意见》,指出建立环境保险法制的重要性,但其规定的投保主体以企业为主。我国在汽车环境事故发生时,仅能把“公众责任险”的相关制度准用于汽车环境事故的理赔。在汽车保险实践中,保险公司对环境责任的处理,大致包含三种:一种是完全将环境责任排除出承保范围[1]相关险种介绍参见中国太平洋财产保险股份有限公司的“神行车保机动车综合险”,登载于“青岛新闻网”保险页面,网址:http://finance.biz.qingdaonews.com/show_class.html?class=44&nid=376&user=%c2%f2%b1%a3%cf%d5%d5%d2%d0%a1%cd%af,访问时间:2012年2月28日。;第二种是不承保一般的环境事故责任,但把车辆使用的机油泄漏造成的损失列入承保范围[2]参见“太平保险有限公司机动车商业保险条款”,登载于“华夏二手车网”,网址:http://626100.0836. hx2car.com/insurance/news/info807.shtml,访问时间:2012年2月28日。;第三种开发单独的新险种承保环境责任,如成都等地的部分保险公司已经在经营“道路污染责任险”[3]参见“道路污染责任险条款”,登载于“成都保险网”,网址:http://www.cdbxw.net/qcx/qcx28.htm。访问时间:2012年2月28日。或“汽车附加油污污染责任保险”[4]参见“附加油污污染责任保险条款”,登载于“沃保汽车保险网”,网址:http://www.baocars.cn/cxcp/ index12.html,访问时间:2012年2月28日。。这三种做法都缺乏相应的法律规制。这不符合汽车保险消费法制的实践需要。其次,公众责任险也不适用于自然人之间的民事侵权,不能保护作为自然人的汽车保险消费者。

(二)缺乏中立的估价者

由于汽车事故定损估价关系到保险公司付出的理赔金额,影响保险公司的经营成本。保险公司往往千方百计地与估价软件的开发公司“搞好关系”。在实践中,部分软件公司甚至与保险公司签订合作协议。保险标的估价在法律上很难有明确的标准,汽车事故损害估价更是如此。在法律中“我们可以发现大量的神秘规则,他们是极其技术化和专业的”[5][英]马丁·洛克林:《公法与政治理论》,郑戈译,北京:商务印书馆,2002年,第342页。。在这方面没有任何强制性的法定标准供参考。保险公司如果认为估价结果对自身不利,可以不采用。软件公司如不与保险公司合作,其估价结果就没有意义,软件公司的经营也会受影响。

综上,保险实践中已形成一种软件公司与保险公司合作,甚至为其服务的局面,软件公司的估价活动只考虑保险公司的利益。因而,从消费者的角度来看,估价往往偏低。如果估价软件开发公司只站在为保险公司服务的角度开展业务,甚至可能影响对事故定损、估价的效率。

(三)保险公司规避法律

1.订立违法的合同条款

保险公司可能在订立合同条款时规避法律,更可能在签订合同时不把合同的重要条款的含义告诉消费者,并对合同条款作出违法的解释,使消费者蒙受损失。如果保险公司只是为自身利益解释、运用法律,并不属于规避法律。这里所说的规避法律,是指保险公司故意违反法律的强制性规定,或者作出明显违背立法原意的解释。保险法的“合理期待原则”,是指在保险消费者正确理解保险条款和法律的情况下,保险人提供的保险服务与保险产品必须与保险消费者的预期大致相符。然而,保险公司为利用信息不对称获利,可能冒着风险故意规避法律,违反“合理期待原则”。即使是部分保险业协会,也可能为自身的利益达成侵害消费者权益的协议:美国的保险公司就曾联合、不恰当地提高合同中的保险费率。

汽车保险产品属于难以判定质量的保险产品,出售劣质保险产品的经营者可能因信息不对称而获利,原因如下:

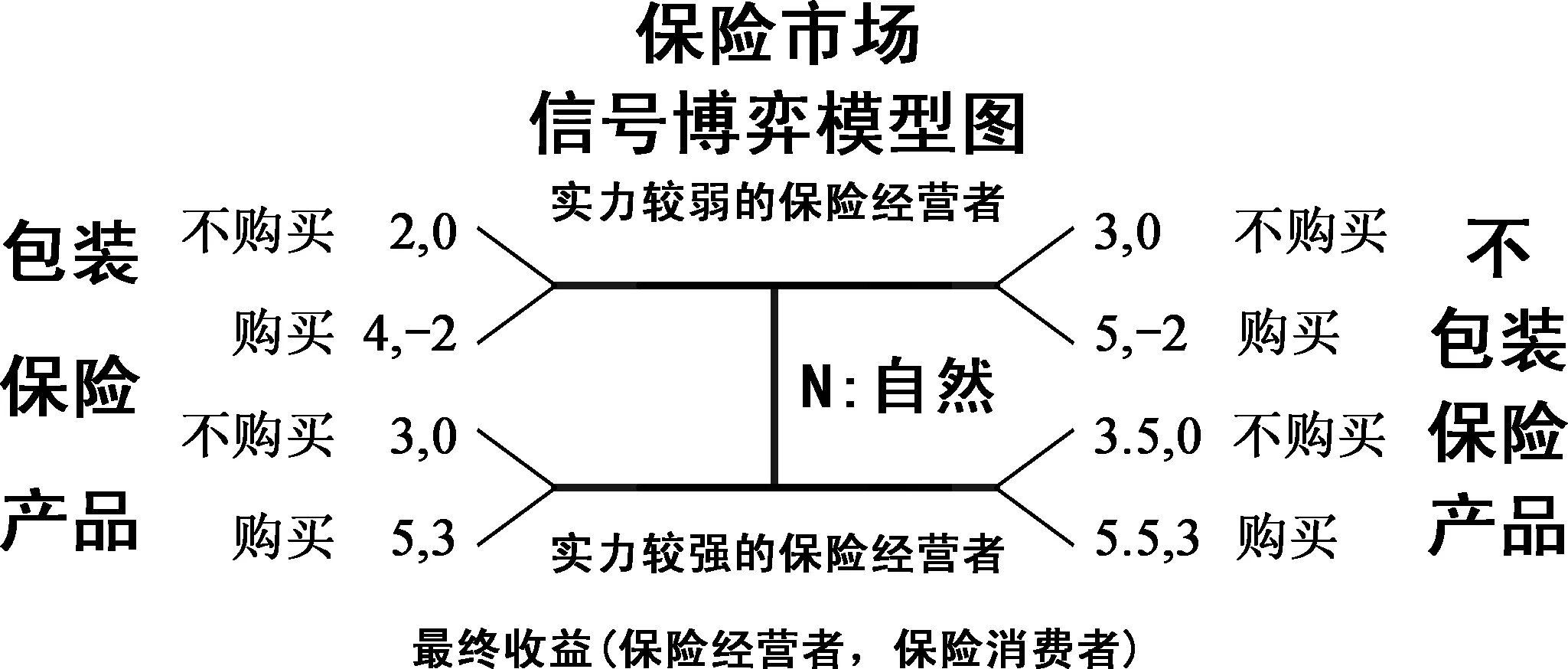

把保险产品分为两类:一类是优质产品,一类是劣质产品。保险经营者有两种选择:一种是包装保险产品(在销售时尽量宣传保险产品的优点,用金融技术把保险产品包装成理财产品等),另一种是不包装保险产品。保险消费者有两种选择,一种是购买保险产品,另一种是不购买保险产品。建立信号博弈模型[1]信号博弈的相关理论与实例,参见[美]道格拉斯·G.拜尔、罗伯特·H.格特纳、兰德尔·C.皮克《法律的博弈分析》,严旭阳译,北京:法律出版社,1999年,第135页。如图:

假设实力较强的经营者包装保险产品花费0.5个单位的成本;实力较弱的保险经营者包装保险产品花费1个单位的成本(劣质产品“伪装”的成本通常更高),消费者购买保险产品,必须花费2个单位的成本(劣质产品的“伪装”包括在售价上与优质产品混同),但优质保险产品会带来5个单位的收益,最终收益5—2=3(优质保险产品分散其风险)。消费者购买经营者的保险产品,将给经营者多带来2个单位的收益。

经营者传递的信号影响消费者对保险产品的选择。实力较强的保险公司倾向于尽最大努力包装保险产品以吸引消费者(这是他们的占优策略)。实力较弱的保险经营者应可推理出:消费者会有一种信念——把保险产品细致地包装的保险经营者是实力较强的保险公司。尽管实力较弱的保险经营者的产品经过包装后,仍是“金玉其外,败絮其中”,但在保险政府信息公开制度失灵,[1]我国已有《中国保监会政府信息公开办法》与《中国保监会政府信息公开指南》,但从其实施效果而言,至少在某些案件中仍未给予保险消费者具有针对性、充分的保护。相关案例参见上海市第二中级人民法院(2011)沪二中行终字第226号行政判决书,登载于“北大法宝网”,网址:http://www. pkulaw.cn,[法宝引证码]CLI.C.477679,访问日期:2012年8月15日。保险消费者难以运用政府信息辨别保险产品的优劣和保险公司实力的强弱时,就会选择经过充分包装的保险产品(不管其质量优劣),放弃未包装的保险产品。实力较弱的保险公司将通过包装其保险产品,以达到与优质保险产品混同的效果。保险公司“总是按照一种特定的方式行动,并且看到不遵循这种方式行动的人被给予惩罚,则规范就存在了”[2][美]罗伯特·阿克塞尔罗德:《合作的复杂性:基于参与者竞争与合作的模型》,梁捷、高笑梅等译,梁捷校,上海:上海世纪出版集团,2008年,第49页。,而开发真正的优质保险产品比开发劣质保险产品要花费更多的成本。实力较强的保险经营者与其生产的优质保险产品将在保险市场竞争中处于不利地位,甚至被驱逐出市场。

2.故意利用晦涩的行业规则

保险消费者时常因为难以理解保险行业的技术性规则,而与保险经营者发生争议。这些技术性的规则大部分都是经过保险行业的长期实践总结而来,对保险经营具有促进作用。但是,部分保险公司故意运用晦涩的行业规则欺骗、隐瞒消费者。保险消费者作为“行外人”也并不了解行业规则的含义,认为保险公司故意刁难消费者,进而与保险经营者产生纠纷。

比如,在2010年的“中国人民财产保险股份有限公司某分公司与辽宁某房地产集团有限公司保险合同纠纷案”中,保险公司认为,按照行业规则,只要驾驶者持有的证件与驾驶的车型不完全吻合,就属于“无证驾驶”。消费者提出,如果驾驶者持有的证件与发生事故的汽车的车型不符,但是驾驶人所持有的证件已经可以证明,驾驶人具有驾驶该汽车的能力(比如,持部队驾驶证件驾驶民用车辆),那么是否应该认定为“无证驾驶”?法院明确指出“无证驾驶”一词存在歧义。我国的法律也没有明确的规定。2003年的《公安部关于持军队和武装警察部队驾驶证驾驶民用车辆如何定性问题的批复》曾对此问题作出规范,但该批复已经废止,给司法实践带来难题。[1]参见辽宁省鞍山市中级人民法院(2010)鞍民三终字第207号民事判决书,登载于“北大法宝网”,网址:http://www.pkulaw.cn,[法宝引证码]CLI.C.305463,访问日期:2012年8月15日。保险公司“无证驾驶”的理解与消费者存在差异是不可避免的。然而,消费者不了解保险行业的规则,在签订合同的过程中可能对保险公司的意思作出其他的理解,保险公司也未尽提示与说明义务。如果消费者能够知晓这些规则,防范风险,对消费活动的和谐更有利。

(四)经营者缺乏与消费者合作的意愿

经营者与消费者合作,亦即经营者采用对消费者“示弱”的策略,在不让渡根本利益的情况下,放弃部分盈利机会,以换取商誉,从而在核心领域获取更大的经营利益。策略是否有效,取决于是否具备合适的策略环境。[2]关于策略环境与“示弱”策略的理论参见[日]梶井厚志《简单的博弈论:创造最佳决策的技术》,吴麒译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第4页以及第33—36页。在策略环境缺乏信心的情况下,保险公司并不知道相应的示弱策略能不能得到消费者的积极回应,也不知道自身是否能负担得起示弱的成本。这时,以制度实践改善策略环境,使经营者具备“示弱动机”与“制度信心”就非常重要。但相关领域缺少足够的制度实践(如以“服务行政”的精神引导、促进经营者与消费者合作,以“能动司法”的理念把倡导、激励经营者与消费者合作的内容写入司法判决),经营者缺乏与消费者合作的意愿。

“保险不仅是事故最终损失承担的决定因素,而且是主体避免行为或遭受损失的经济原因的决定因素。”[1][美]斯蒂文·萨维尔:《事故法的经济分析》,翟继光译,北京:北京大学出版社,2004年,第5页。如果保险公司帮助保险消费者向造成车身损害的主体求偿,而不是为避免车主与致害主体之间的求偿争议而简单地拒绝理赔,有利于吸引消费者为避免风险中的损失而购买保险,提高保险公司的业务量,但由于司法实践并未能动地介入道德领域,认可、鼓励保险公司帮助消费者的“代位维权”行为,保险公司不愿因此承担更高的经营成本。[2]保险消费者与经营者存在共同利益。即使是在以汽车本身为保险标的的财产保险中,虽然保险消费者希望获得较多的赔付,保险公司出于保护经营利益的需要希望少赔,但从向第三人追究责任的角度来说,消费者与保险公司仍存在共同利益。对于交通事故的处理来说,如果交通事故得到恰当、及时的解决,不仅使保险消费者可以继续顺利地驾驶汽车,也避免保险公司陷入纠纷,从而提高其经营效率。实践中,保险公司经常与负责汽车销售的4S店 、商业银行合作,却很少研究与消费者合作,进而建立互信机制的模式。无论是在向第三者追偿方面,还是从事故的及时处理的方面来说,保险消费者与经营者的合作模式都应当改善。

消费者与经营者的合作机制的落实,有赖于保监会的管理与协调,并非两三家保险公司能够独自实现。如上文提到的保险公司代缴车船税虽然属于《车船税法》的明确要求,但税务人员的具体工作措施、车船税务电脑系统的设计和应用等都需要保险公司的充分配合,甚至需要保险、税务行政机关之间开展以“服务消费者”为目标的行政协助。2011年出台的《车船税法》实施时间不长,如果缺乏保监会的监督与指导,许多保险业务员都不知道应当如何与税务机关沟通,进而顺利地帮保险消费者代缴车船税。保险公司经营者抱着“省事”的心态,并未积极研究相关方案。

三、对策与建议

(一)合理分配经营者与消费者的风险

在立法理论中,立法意志形成有效法律规范的前提是,立法意志所追求的必须是可实现的权利义务内容。合理分配法律风险的首要目标,是在立法上保护不具有防范风险的期待可能性的消费者。下面仍以环境侵权风险为例。

为保证环境侵权的受害人能够得到赔偿,而加害方能够承担赔偿义务,德国《环境责任法》规定特定设施的所有人,就其营运中的设施所引起的环境影响与由此造成的对于他人生命、身体、健康或财产损害,必须预先采取保障其赔偿义务得以承担的措施,其中包括投保责任保险,即与该法适用范围内有权从事营业活动的保险公司签订赔偿责任保险合同。[1]李挚萍:《经济法的生态化——经济与环境协调发展的法律机制探讨》,北京:法律出版社,2003年,第190—191页。我国可以借鉴德国经验,建立完善的环境保险法制度,从而因应汽车环境责任保险的需要。在相关法制建立后,汽车保险消费者如果投保了汽车环境责任保险,就可获得理赔,减轻环境事故造成的负担。

汽车环境责任保险法律制度是否会鼓励保险消费者实施环境侵权行为?在保险消费者投保时,保险人已经就汽车环境事故可能出现的风险进行了衡量。“理性的保险公司在设置保险费时会将这一因素考虑在内……保险是保险人与被保险人之间的自愿交易……只有在双方都相信收益至少能够平衡损失的情况下才会发生。”[2][美]大卫·D.弗里德曼:《经济学语境下的法律规则》,杨欣欣译,龙华编校,北京:法律出版社,2004年,第74—75页。如果风险高,保险人会要求保险消费者支付高额保费。况且,如果保险消费者一再出现保险事故,保险人可拒绝再与其签订保险合同。[3]张民安、梅伟:《侵权法》,广州:中山大学出版社,2005年,第26页。保险消费者为了降低保费和争取与保险人续约,将会想办法降低汽车出现环境事故的风险。虽然保险可能意味着事故制造者无须对受害人承担全部赔偿责任,但是责任保险本身以 “责任”的存在为前提,法律并不禁止事故制造者预见事故发生,并寻求责任保险的保护。[4]David A.Fischer and Robert H.Jerry.Ⅱ,“Teaching Torts without Insurance:A Second-Best Solution”,Saint Louis University Law Journal,Vol.45,2001,pp.857—896.因而,汽车环境责任保险法律制度鼓励保险消费者实施环境侵权行为的可能性并不高。

我国建立汽车环境保险制度,应当注意的事项包括:

首先,汽车环境责任保险必须严格界定理赔事由,对故意造成的环境事故不予理赔(如果对车主故意造成的环境事故予以理赔,无异于默许车主故意污染环境)。其次,汽车环境责任保险所污染的环境资源的估价问题必须认真解决。再者,必须研究、开发对汽车所造成污染的程度仔细测量、详细记录的方法,以便取证。最后,保险公司仅理赔汽车事故对他人所造成的短期污染损失,长期、慢性的污染不赔(长期、慢性的汽车尾气环境污染难以衡量,如果理赔势必导致保险公司难以经营)。

(二)建立中立的汽车事故毁损估价机构[1]参见王健《“事故车维修黑幕专题”报道》,《民主与法制》2011年第17期(6月中旬刊),第6—12页。

建立汽车事故毁损估价机制,关键在于“由谁来估价”。当消费者自己找专家或估价机构衡量损失时,附带经营保险业务的汽车销售店或保险公司为防止估价结果对其不利往往在签订合同时便与消费者约定“当消费者自行寻找专业机构估价时,只认可国家级估价机构的结果”,其所指定的国家级专业机构一般都设在北京等大城市。消费者难以在这些大城市以外的地方获得能使保险公司和4S店都认可的估价结果。如果能由中立的第三方估价,则估价结果更能让保险公司与消费者双方所信服。[2]必须强调机构超脱于消费者与经营者争端之外的“中立性”。如果把汽车软件估价的任务交给并不中立的汽车销售店,汽车销售店固然不会在保险估价方面欺骗自己的客户。然而,假如汽车销售店为吸引消费者把价格估高,可能又有损保险公司的利益,影响汽车销售店与保险公司合作业务的开展。实践中,汽车销售店与保险公司合谋侵害消费者的情况屡见不鲜。如果把汽车估价交给相对中立的保险监督管理机构,估价软件开发公司直接为保险监督管理机构服务,那么估价结果会相对中立。由保险监督管理机构负责估价,固然会加大保险监督管理机构的管理成本,提高对保险监督管理机构人员业务素质的要求,但有利于达成保险公司与消费者双方都愿意接受的估价结果。

把汽车估价交给保险监督管理机构,或其他中立的行政机构,可以在一定程度上保证估价结果的客观性。如果要设立专业的估价行政机构,英国与美国的经验值得参考。英、美两国在专业性、技术性较强的领域设立行政机构。这些机关由实践经验丰富的专家组成,积极参与社会公共治理,并向需要求助的公民提供独立的指导、建议。[3]参见Ernest Gellhorn,Ronald M.Levin,“Administrative Law and Process”,West Group,Minnesota USA,1997,pp.35—59.我国可以适当借鉴这些行政机构在实际运作中的经验、教训,设立并不断改进保险估价制度。

(三)规制保险经营活动

1.合理解释法律与保险条款

在保险监管机构对汽车保险交易的监管方面,必须注意执法者对保险法律的具体解释是否合法。部分收费机构(如高速公路收费站)与保险公司共谋,并在汽车保险行业的监管方面滥用权力。部分高速公路的收费站在车主或司机不知情的情况下,任意解释《机动车交通事故责任强制保险条例》的“强制”范围包括其他的商业保险险种,强令经过高速公路相关路段的客车在强制责任保险之外购买其他保险,侵犯保险消费者的自主选择权与公平交易权。“法律体系的一个目标并不仅仅是通过允许偏好获得满足而实现自治,它更基本的是要促进偏好形成过程中的自治。自由要求有机会在可能性之中进行选择。”[1][美]凯斯·R.桑斯坦:《权利革命之后:重塑规制国》,钟瑞华译,李洪雷校,北京:中国人民大学出版社,2008年,第44页。强制责任保险事关公益,汽车保险消费者必须购买。但一旦强制的范围扩展到其他商业险种,便已干涉公民的自由偏好。行政机关、社会公众应合力对恣意解释法律的行为进行曝光与监督。

法院在审理保险交易争议案件时,必须在对法律进行体系解释的基础上,适当地解释合同条款。比如,在上述的“某保险公司与商某保险纠纷上诉案”中,法院从体系解释的角度出发,否定保险公司关于《机动车交通事故责任强制保险条例》第22条中的“财产损失”包括事故造成的财产损失与人身伤害所产生的各项经济损失的解释。法院指出,保险公司以《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第1条的规定为据,认为《机动车交通事故责任强制保险条例》中的“财产损失”包括因人身伤亡产生的各项经济损失,属于对规范性法律文件的错误理解。司法解释与行政法规在制定主体、实施范围等方面均存在差别,且保险公司引述的上述司法解释通篇都是对人身损害赔偿案件审理的指导、规定,保险公司断章取义,不顾该司法解释只适用于人身损害赔偿案件的大前提,以其作为其免责的依据,理由不能成立。[2]参见广东省广州市中级人民法院(2010)穗中法民一终字第5968号民事判决书,登载于“北大法宝网”,网址:http://www.pkulaw.cn,[法宝引证码]CLI.C.351638,访问日期:2012年8月15日。2012年11月公布并施行的《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第14条已明确规定“道路交通安全法第七十六条规定的‘财产损失’,是指因机动车发生交通事故侵害被侵权人的财产权益所造成的损失”,清晰地区分了人身损失与财产损失。相比于依赖司法推理,及时整理、清理立法与法律解释,是更优的选择。司法机关承担着使规制经营者的法律发挥实效的任务。法官必须全面地分析法律条文,得出条文在法律体系中的具体内涵,恰当地运用法律语言,解释保险合同条款,才能作出正确的推理。[1]当然,对于保护消费者权益来说,即使不考量法律解释的因素,法院对合同条款语义的解释也很重要。在江苏省常州市法院审理的一个案例中,针对保险公司“暴雨损失赔,但涉水行驶的损失不赔,因此暴雨中涉水行驶的损失不赔”的主张,法院认为汽车涉水行驶是由于暴雨使路面积水所导致,并非由于保险消费者故意涉水而导致,因此保险公司应当赔付。参见丛林《叫板保险“铁规”:暴雨中涉水,赔还是不赔?》,《民主与法制》2012年第24期,第38页,第58—59页。

2.推动保险行业规则的通俗化

保险行业存在很多专业性规则,如“自负额规则”、“收入损失险规则”等。这些规则精准地概括保险现象,有利于提高经营效率。对于消费者而言,保险行业规则的通俗化是其准确洞察经营者的违法行为,并利用规则维权的前提。面对保险行业规则过于专业化的现实,保监会应当加快其通俗化的进程。[2]2012年2月,保监会公布的《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》规定“保险公司应当在投保单首页最显著的位置……对保险条款中免除保险公司责任的条款作出足以引起投保人注意的提示,并采用通俗易懂的方式,对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明”。

保监会应当通过宣传,使保险公司与保险消费者认识到,保险行业规则的通俗化不仅有利于保险消费者,也有利于保险公司。固然,司法者可以阐释晦涩的行业规则,但正如布雷耶指出的“comparative expertise”原则所述,法官不宜干涉与法律技术无关,且他人更擅长的问题。[3][美]史蒂芬·布雷耶:《法官能为民主做什么》,何帆译,北京:法律出版社,2012年,第147页。如果行业规则本身通俗易懂,解释规则的任务就不必推诿于司法判决。在保单上简要地阐明行业规则可以使保险消费者更方便地监督保险经营活动。事实上,如果过于复杂化的规则引起纠纷,而法官在审理案件时考虑社会影响,不得不作出有利于消费者的解释,反而可能会使守法经营的保险公司获得否定的司法评价。

(四)在特定领域引导经营者与消费者合作

经营者主动与消费者合作的“示弱动机”与“制度信心”,来自具备公信力的主体(如行政机关、司法机关)的具体行动。在中国的实践语境下,具备公信力主体的行动表现为引导经营者与消费者合作的“服务行政”与“能动司法”。

“服务行政”的理论基础在于现代法治国家中,“人民已产生全新的生活感情,这种生活感情便是对生存照顾之机构怀有强烈及无可动摇的信赖。人们的生存已经依赖了公共的生存照顾”[1]陈新民:《公法学札记》,北京:法律出版社,2010年,第51页。。“服务行政”在实践中的具体表现如下:

第一,从特定时空环境而言,在行政机关能力、行政资源有限的情况下,优先保护时效更迫切、价值位阶更高的法益。针对保险公司与消费者在事故处理中合作不足的问题,行政机关可以灵活的执法方式,如制定“交通事故快速处理及保险快速理赔规定”促使保险公司与消费者的合作。[2]比如,2006年10月,深圳市公安局和深圳市保监局联合制定的《关于交通事故快速处理及保险快速理赔的若干规定》开始实施,该规定内容包括:在深圳市区内发生无人员伤亡的交通事故时,当事人可现场共同填写由公安机关交通管理部门监制、保险公司印制并在加油站免费发放的机动车交通事故形态确认书,然后将车辆移到不妨碍交通的地方自行协商处理。公安局与保险公司都认可形态确认书的记录。参见孟龙主编《保险消费者权益保护指引》,北京:中国金融出版社,2010年,第39页。执法者应当洞察法律争议中最迫切的问题,以紧迫性确定法律判断的核心。

第二,从制度发展的视角而言,通过行政协助机制,使授益行政行为突破行政机关能力、行政资源的桎梏,为公民提供更充分的照顾,或是从积极的角度而言,提供更良好的人格发展环境。针对促进保险消费者与经营者合作的法律得不到有效执行的问题,以保险公司代缴车船税的问题为例,各地保监会应当根据各地具体情况制定执行细则,并与税务机关、保险行业协会和保险公司协商、合作,充分了解执行法律的实际困难,再制定出具体的实施方案,并为法律的实施创造充分的条件(如与税务机关合作开发车船税电子系统等)。[3]比如,广东省地税局已在制定保险公司代缴车船税的细则,保险行业协会也正在向各保险公司征集代缴车船税的意见。对此,税务机关也应当充分与保险公司合作,如税务人员应与保险业务员交流税务经验与知识,以保证保险业务员能切实为消费者服务,帮消费者代缴车船税。参见程行欢、严丽梅《不交车船税将难买交强险》,《羊城晚报》2012年2月13日,第A5版。此外,《车船税法实施条例》规定,如果在同一纳税年度内,车主已缴纳全年汽车船税,那么当汽车被盗或被抢时,纳税人(车主)可以申请退还从车辆被盗、被抢的月份起,到纳税年度终了期间的税款。税务机关在依消费者申请向其退还车船税时,也可以考虑依法与保险公司开展合作,即让保险公司在为消费者理赔时,依据税务机关的指示,向消费者退还车船税。

在理论上,“能动司法”的精要在于以“黄金规则”[1]沈宗灵主编:《比较法总论》,北京:北京大学出版社,1987年,第262—263页。遵循法律意愿的同时,通过合法地回避不能适当处理个案的法条,从而选择有利法律,并作出有利解释。[2][英]丹宁勋爵:《法律的未来》,刘庸安、张文镇译,北京:法律出版社,1999年,中译本前言第9页。在汽车保险实践中,其具体表现有两种:

第一,肯定未被成文法条明确涵盖的实践惯行。如针对消费者与经营者在向第三人追究责任时未充分合作的问题,司法机关可以公布典型案例,确认保险公司帮助消费者的行为,并在司法推理中能动地诠释《保险法》,把保险公司有限的“代位求偿”[3]《保险法》第45条第1款规定,因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,可以在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三人请求赔偿的权利。拓展为“代位维权”。比如,在2011年5月深圳发生的一个案件中,消费者与保险公司签订“机动车辆保险权益转让书”,约定消费者把部分保险标的的权益转让给保险公司。如果保险消费者的车在宾馆等场所被盗,保险公司先向消费者赔付,再通过各种方式向责任人主张权利,争取法院的认可。[4]参见南方都市报《旅客住宿汽车被盗,保险公司要宾馆赔》,登载于“新浪网”,网址:http://news. sina.com.cn/o/2011-05-26/081222532943.shtml,访问日期:2013年1月3日。司法者可以搁置经营者与消费者的利益冲突,引导两者在不存在根本利益冲突的领域合作,以实现共同利益。

第二,确认并倡导社会主体作出超越法律预设的最低道德要求,但不明显超出其负担能力的选择,并要求涉及公益的社会主体向公众公开其负担能力的具体信息,以获取公众的理解与支持,塑造公民理性。如2011年《最高人民法院公报》公布一个案例,该案例的判决提倡保险公司对交通事故的理赔范围扩张至“医保外用药”,并指出如果保险公司不承保“医保外用药”费用,应当在签订合同时对消费者明确、详细说明。[5]参见江中帆《谁能挑战保险公司的“霸王条款”》,《民主与法制》2011年第29期,第50—52页。法院在提倡道德的同时,推动保险信息公开,得到消费者的理解与认可。

四、结语

汽车保险消费者权益保护不仅仅是法律问题,研究此问题需要结合经济学、估价学的理论,分析消费者与经营者在保险交易中的趋利避害的行为,预测交易主体进行法律博弈的结果,从而完善相关法律制度。保险行业规则应当在专业化(适应经营者提高经营效率的需求)与通俗化(适应消费者保护权益的需求)之间取得平衡。如果禁止一切技术性的保险行业规则的运用,就不利于保险人在保险业务中处理专业问题。故而,应当在允许保险经营者使用保险规则或专业术语的同时,明确保险经营者向消费者提示、说明的义务,并推动行业规则的通俗化。此外,不应仅仅把保险经营者放在保险消费者的对立面,应当在交通事故的处理、对第三人的追偿等方面建立汽车保险消费者与经营者的合作机制,寻求消费者与经营者的共同利益。

(初审:王欢欢)

[1]作者谢小弓,男,中山大学法学院宪法学与行政法学博士研究生,经济法学硕士,研究领域为行政法、经济法,代表作有《区域合作中经济软法的运行》等,E-mail:drakeziv@126.com。