低碳理念下的南京市土地集约利用评价

黎孔清,陈银蓉

(华中农业大学土地管理学院,湖北 武汉430070)

1 引言

目前中国已将发展低碳经济作为实现科学发展观和转变发展方式的重要途径。然而低碳经济的发展离不开土地资源的合理利用,相关研究发现土地利用/覆盖变化仅次于化石燃料燃烧成为大气CO2含量增加的重要原因[1-2]。城市土地利用方式由粗放式、高排放、低效益向集约化、低碳化和高效益转变已刻不容缓,而低碳经济为土地资源可持续利用提供了新的思路。目前城市土地集约利用评价研究深度仍然不能满足发展低碳经济和建设两型社会的迫切需求,因此探索低碳理念下的城市土地集约利用的内涵、评价指标体系和方法不仅具有重要的学术价值,而且有助于深入了解低碳经济要求下城市土地利用变化趋势和未来改革方向。

国内外城市土地低碳利用和集约利用的相关研究正在逐步开展。相关学者从定性的角度分析了城市土地低碳利用理念[3],从定量的角度研究和模拟土地利用与碳排放关系[4-5]以及土地利用的碳排放效应[6-8],还有学者探讨了低碳概念下的城市规划[9]、国土规划[10]和土地利用模式变革[11]。关于城市土地集约利用的研究主要集中于城市土地集约利用的内涵界定、评价指标体系的建立、评价方法的选择、潜力、驱动力以及实现途径等方面。另外还有部分学者从综合效益[12]、环境友好[13]、循环经济[14]、可持续发展[15]等角度对土地利用方式和评价体系进行了研究。本文认为低碳理念下的城市土地集约利用是以“低碳”和“集约”为基本特征,以实现土地利用的“低能耗、低排放、低污染、高增长和高产出”为基本要求,在城市土地利用过程中,合理增加对土地的投入、降低土地利用消耗,不断减少土地利用碳排放总量,同时提高土地利用综合效益的一种土地利用模式。

2 评价方法与指标选择

关于土地利用评价方法的研究较为丰富,如综合评价法、层次分析法、主成分分析法、TOPSIS法和极限条件法等。由于低碳理念下的城市土地集约利用评价涉及面广、指标多,传统的评价方法无法解决指标间相互影响的问题,因此本文运用网络层次分析法(ANP)建立低碳理念下的城市土地集约利用评价模型。

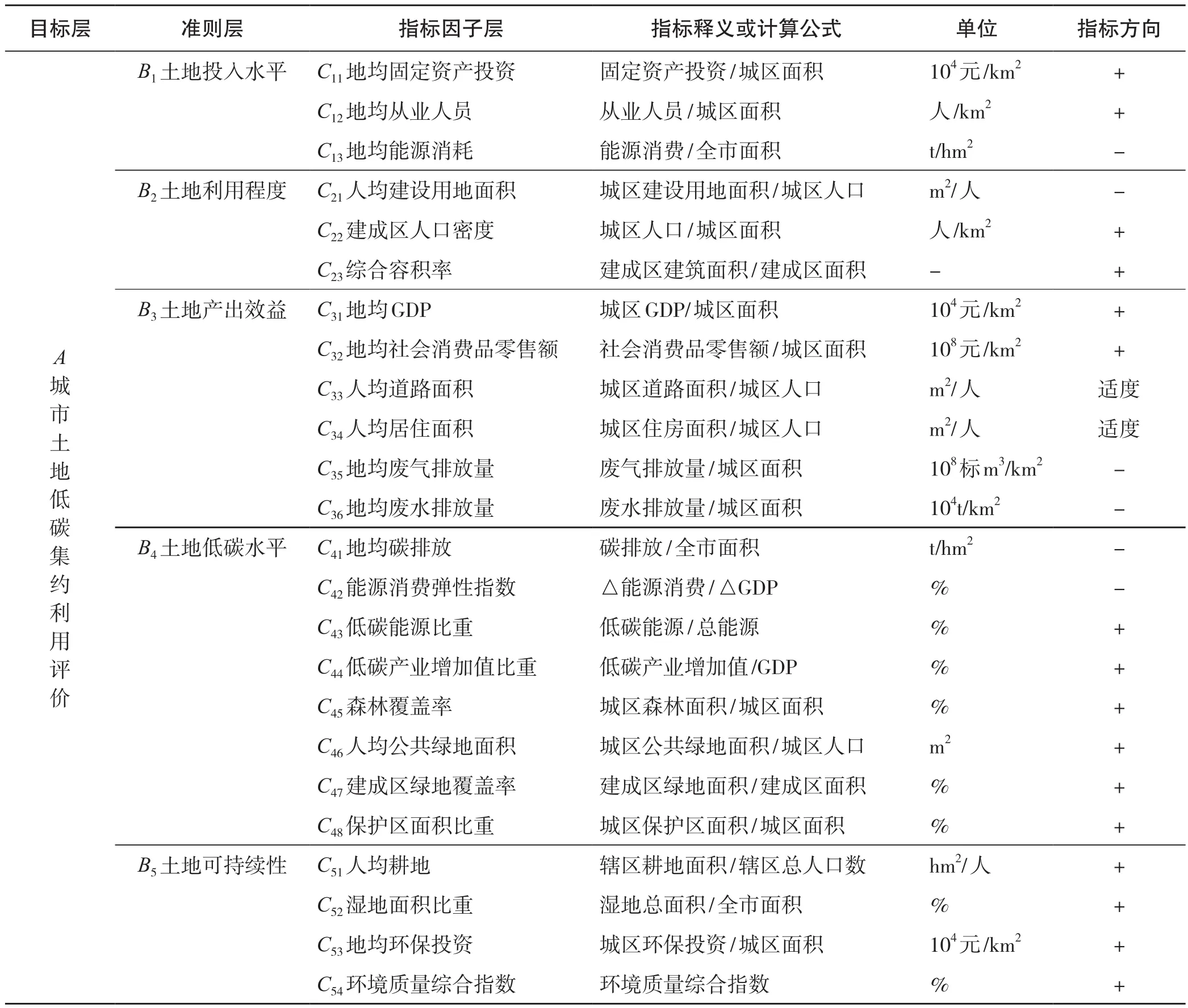

本文通过深入研究低碳理念下的城市土地集约利用发展机理,结合国内外土地利用评价的研究成果,首次从土地投入水平、土地利用程度、土地产出效益、土地低碳水平和土地可持续性构建了评价指标体系(表1)。其中:土地投入水平(B1)和土地产出效益(B3)指标主要反映在城市土地利用系统输入端和输出端的现状,输出端包括经济效益、社会效益和生态效益;土地利用程度(B2)反映城市土地利用的强度和效率;土地低碳水平(B4)指标通过土地碳排放和碳汇等重要相关指标来反映;土地可持续性(B5)指标反映城市土地利用对生态环境与资源安全的影响。指标值大小与目标值大小一致为正指标,反之为逆指标,与标准值越接近越好为适度指标。

3 区域概况、数据来源与研究方法

3.1 区域概况

南京市位于长江下游南岸,是国家重要的综合性工业基地、科教基地和科技创新中心,拥有多个国家级经济开发区。20世纪90年代以来,城市化和工业化高速发展,出现了建设用地扩张、耕地资源短缺、土地粗放利用和土地污染等并存现象。随着国家“两型社会”建设和“低碳经济”发展战略的实施,对南京市的改革与发展提供了机遇也提出了要求,作为城市发展载体的土地更要发挥其参与科学发展的宏观调控作用,以低碳经济为理念,肩负起社会经济协调发展和生态环境可持续发展的双重重担。

3.2 数据来源和处理

本文社会经济数据主要来源于《中国城市统计年鉴》(1998—2010年),《江苏省统计年鉴》(1998—2010年),《南京市统计年鉴》(1998—2010年);城市建设用地面积数据主要来自《中国城市建设统计年报》(1998—2010年)。相关数据根据指标因子定义计算,并采用极值标准化法进行标准化处理,得到0—1的标准值[15]。

3.3 研究方法

3.3.1 网络层次分析法 T.L.Satty在层次分析法的基础上,于1996年提出了网络层次分析法(Analytic Network Process,ANP),是一种适应非独立的递阶层次结构、能够解决存在内部依存和回馈效应的多准则决策模型[16]。

3.3.2 障碍度模型 本文不仅对低碳理念下的城市土地集约利用水平进行综合评价,更要探索影响城市用地低碳和集约发展的障碍因素,从而有针对性地对现行土地利用行为与政策进行调控。本文引入“因子贡献度”、“指标偏离度”和“障碍度”三个指标进行分析诊断。

表1 城市土地低碳集约利用评价指标体系Tab.1 Evaluation indicator system of low-carbon and intensive urban land use

4 研究结果

4.1 低碳理念下的南京市土地集约利用水平

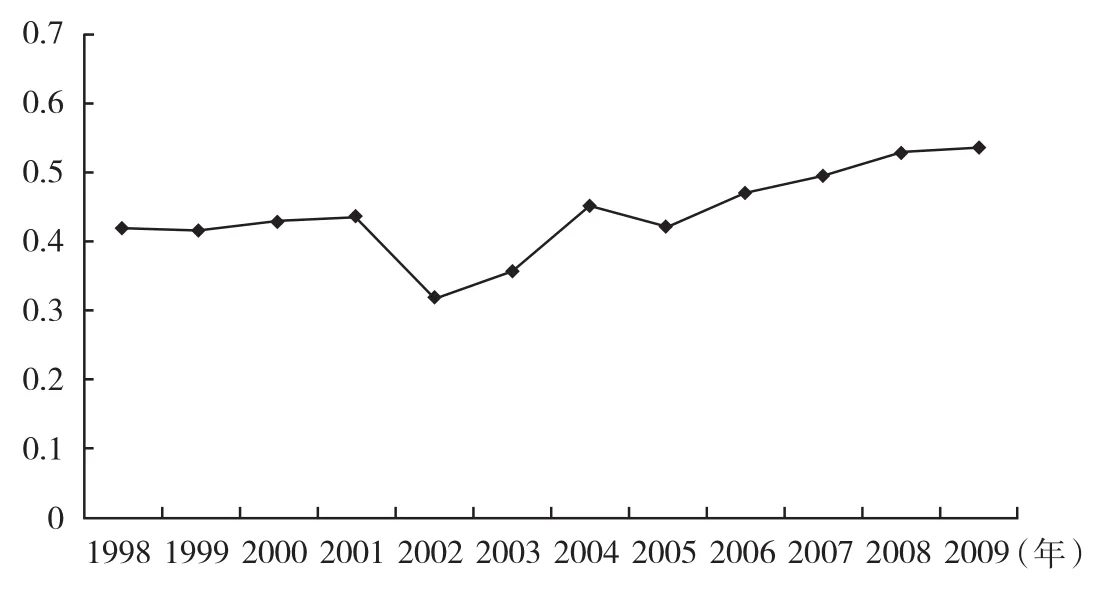

(1)1998—2009年低碳理念下的南京市城市土地集约利用水平呈总体上升态势,年均增长速率为2.29%。依据图1可以将南京市城市土地集约利用水平划分为3个阶段。①1998—2002年综合评价指数呈现倒U型发展态势,在2001年达到最高值0.44,2002年下降至最低水平;②2003—2005年,综合评价指数快速上升;③2006—2009年,综合评价指数稳定上升。

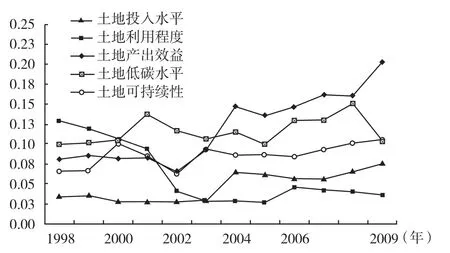

(2)依据图2,准则层中土地产出效益和土地投入水平为高速增长型。2003年以前缓慢上升,2003年以后大幅增长。土地低碳水平为交替缓慢降低型,土地可持续性为交替缓慢增长型,2003年后波动趋于稳定。土地利用程度为持续下降型。2003年各项指标均出现较大变化,主要是国家于2003年正式确定了土地参与宏观调控的政策,并相继颁布了《国务院关于加大工作力度进一步治理整顿土地市场秩序的紧急通知》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》、《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》等一系列文件,城市土地利用逐步从无序粗放和外延拓展的传统用地模式,向可持续发展的方向转变,并取得了良好的成效。

(3)总体而言,1998—2009年南京市城市土地利用集约利用水平是土地产出效益和土地投入水平在发挥着主要作用。由于土地低碳水平和可持续性的水平不高,土地利用程度持续下降,导致城市土地利用的集约整体水平不高。由于南京市属于工业城市和旅游城市,耕地资源保护压力大,未来的城市拓展有限,土地利用和经济增长必须转变其发展模式,通过控制城市土地利用规模和强度、转变土地利用方式,注重生态环境的保护,进一步严格执行国家的相关土地政策,从根本上提高南京市城市土地利用的低碳集约发展水平。

图1 1998—2009年低碳理念下的南京市城市土地集约利用综合评价结果Fig.1 Result of comprehensive evaluation on urban land use intensity in terms of low-carbon concept in Nanjing City from 1998 to 2009

图2 1998—2009年低碳理念下的南京市城市土地集约利用发展准则层指标评价结果Fig.2 The evaluation result of urban land use intensity of the indicators on the rule hierarchy level based on low-carbon concept in Nanjing City from 1998 to 2009

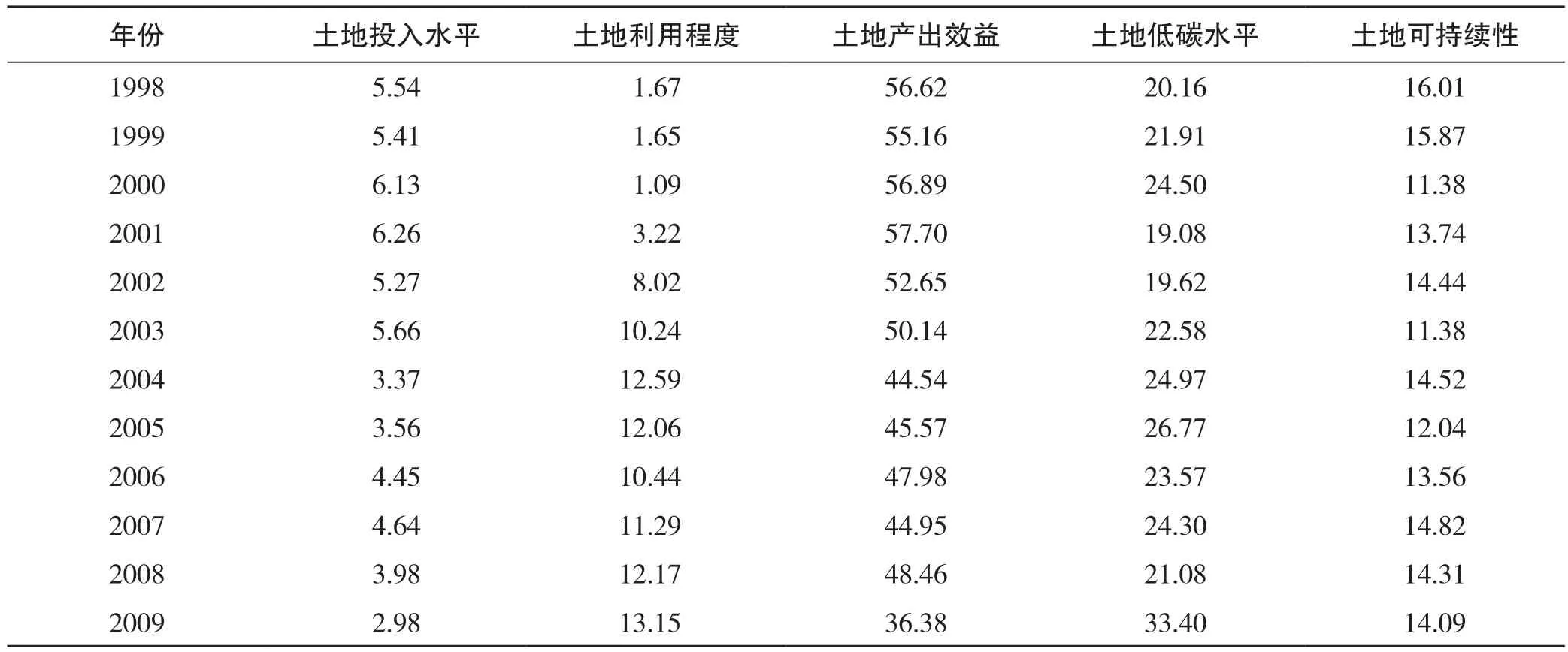

表2 1998—2009年低碳理念下的南京市城市土地集约利用发展准则层指标障碍度 单位:%Tab.2 The obstacle degree at the rule hierarchy level for the low-carbon economy unit: %development of urban land use system in Nanjing City from 1998 to 2009

4.2 障碍因子诊断

4.2.1 准则层障碍因子 从准则层各指标障碍度年度变化率来看,1998—2009年,土地利用程度和土地低碳水平的障碍度分别以年均20.63%和4.70%的速度增加,土地投入水平、土地产出效益和土地可持续性障碍度以年均5.49%、3.94%和1.15%的速度下降。从准则层指标障碍度的比较来看,土地产出效益障碍度最大,其次是土地低碳水平、土地可持续性和土地利用程度,土地投入水平障碍度较小。到2009年,各准则层障碍度从大到小依次是:土地产出效益、土地低碳水平、土地可持续性、土地利用程度、土地投入水平(表2)。可见,目前土地投入水平、土地利用程度和土地可持续性相对较好,其对城市土地集约利用的发展障碍相对较小,障碍度较大的仍然是土地产出效益和土地低碳水平,这说明要提升城市土地集约利用水平必须从土地产出效益和土地低碳水平入手,同时注重提升土地可持续性和土地利用程度。

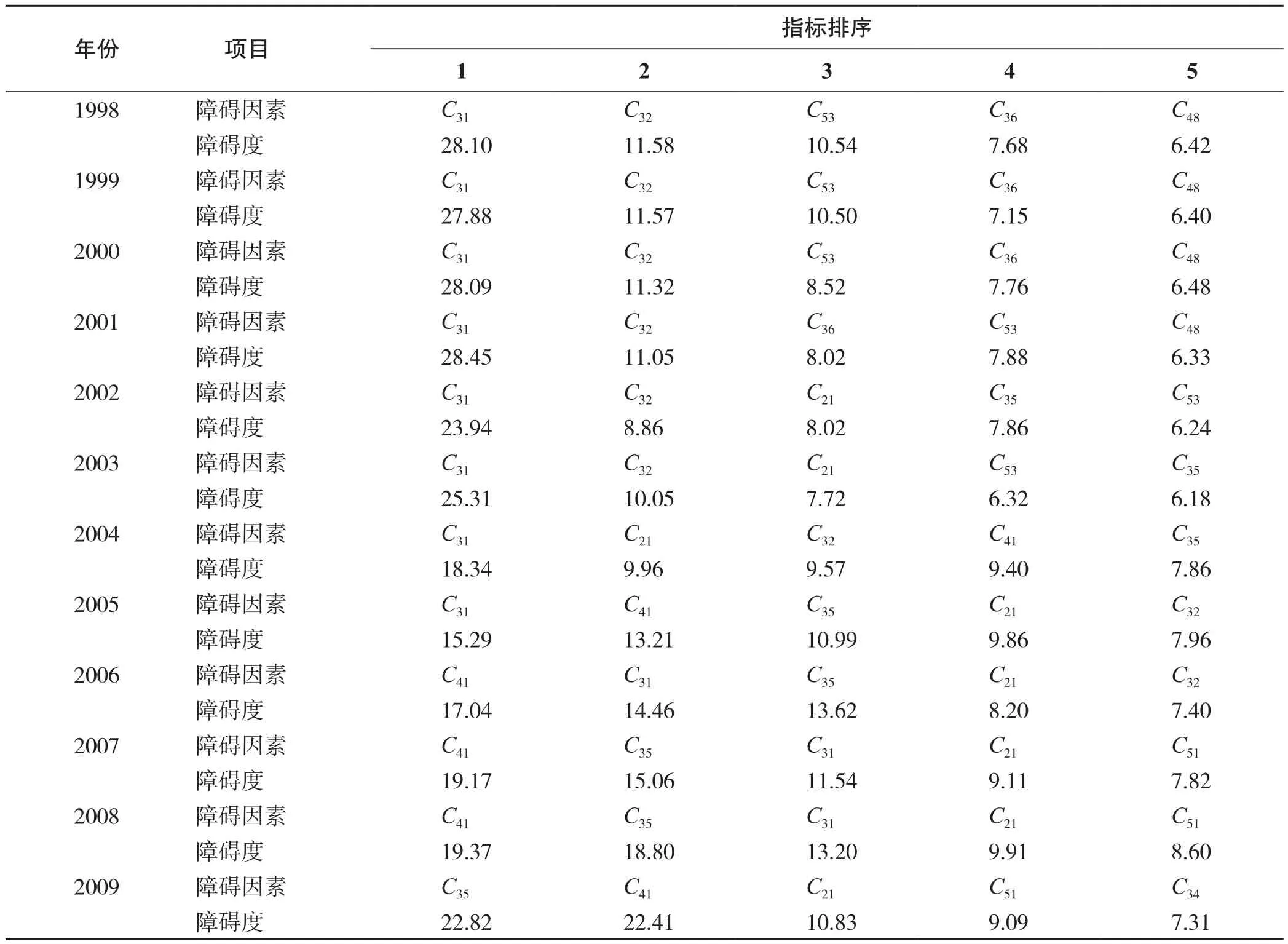

4.2.2 指标层障碍因子 按照障碍度的大小,列出障碍度排序前5位的因子(表3)。结果显示,排序前5位的障碍因子2006年之前主要反映在土地产出效益方面,2006年开始主要反映在土地低碳水平方面。

表3 1998—2009年低碳理念下的南京市城市土地集约利用发展指标层主要障碍因子和障碍度 单位:%Tab.3 The obstacle degree at main index hierarchy level for the low-carbon economy unit: %development land use system in Nanjing City from 1998 to 2009

2006年之前,障碍度最大的是人均GDP,反映了城市土地利用经济效益较低,但是随着经济的发展,南京市人均GDP从1998年的2470.80元增长到2009年的61494.29元。障碍度第二位的是地均社会消费品零售额。从2006年开始,障碍度最大的因子是地均碳排放,城市土地利用碳减排刻不容缓。障碍度排序第二位的是地均废气排放量,说明土地利用的生态效益需要引起重视和改善。从2009年来看,障碍度最大的5个因子分别是地均废水排放量、地均碳排放、人均建设用地面积、人均耕地和废气排放量,说明未来城市土地改革的重点在于土地利用生态效益和土地利用碳减排,同时也要关注土地利用结构调整和可持续发展。

5 结论与讨论

(1)按照发展低碳经济和转变土地利用方式的要求,本文首次尝试引入土地低碳水平相关指标,构建了低碳理念下的城市土地集约利用评价指标体系,选用ANP构建评价模型,确定指标权重。

(2)1998—2009年低碳理念下的南京市城市土地集约利用发展水平呈总体上升态势,土地产出效益和土地投入水平发挥着主要作用,但土地产出效益和土地低碳水平的障碍度最大。未来南京市应转变经济发展方式和土地利用方式,增强土地利用碳减排能力,控制建设用地规模和强度,逐步提高土地利用的低碳和集约水平。

(References):

[1] Stuiver M.Atmospheric carbon dioxide and carbon reservoir change[J].Sciences,1978,199(4326):253-258.

[2] Houghton R A, Hobble J E, Mwllillo J M, et al.Changes in the carbon content of terrestrial biota and soils between 1860 and 1980: a net release of CO2to the atmosphere[J].Ecological Monographic,1983,53(3):235-262.

[3] 中华人民共和国国土资源部.低碳排放:土地利用调控新课题[EB/OL].http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/200912/t20091225_ 130977.htm, 2009-12-25.

[4] 杜官印.建设用地对碳排放的影响关系研究[J].中国土地科学,2010,24(5):32-36.

[5] 游和远,吴次芳,沈萍.土地利用结构与能源消耗碳排放的关联测度及其特征解释[J].中国土地科学,2010,24(11):4-9.

[6] Stephen Sitch.Impacts of future land cover changes on atmospheric CO2and climate[J].global biogeochemical cycles,2005,(19):1-19.

[7] Houghton R A.Revised estimates of the annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use and land management 1850-2000[J].Tell us B, 2003,55(2):378-390.

[8] 游和远,吴次芳.土地利用的碳排放效率及其低碳优化——基于能源消耗的视角[J].自然资源学报,2010,(11):1875-1884.

[9] Feliciano, Maribel, Prosperi.Planning for low carbon cities: Reflection on the case of Broward County, Florida, USA[J].Cities,2011,(11):505-515.

[10] 董祚继.低碳概念下的国土规划[J].城市发展研究,2010,(7):1-5.

[11] 朱道林,林瑞瑞.论低碳经济与转变土地利用方式[J].中国土地科学,2010,24(10):3-6.

[12] 黄木易,吴次芳,岳文泽.城市用地综合效益评价及其时空差异分析——以浙江省为例[J].中国土地科学,2008,22(6):17-23.

[13] 杜家强,王金生,等.重庆市环境友好型土地利用评价研究[J].中国土地科学,2008,22(12):19-24.

[14] 汪友结,吴次芳,罗文斌.基于循环经济的城市土地利用评价研究[J].中国土地科学,2008,22(4):25-31.

[15] Xiaoling Zhang, Yuzhe Wu, Liyin Shen.An evaluation framework for the sustainability of urban land use: A study of the capital cities and municipalities in China[J].Habitat International, 2011(35):141-148.

[16] Satty T L.The analytical network process: decision making with dependence and feedback[M].Pittsburgh: RWS Publication, 2001:98-113.