2010-2011年度四省小麦区试品种遗传多样性和抗条锈性分析

王冬梅, 冯 晶, 王凤涛, 蔺瑞明, 徐世昌

(中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京 100193)

随着近代育种的开展,育种家们过多对产量、抗病性、品质等的关注,造成育种的遗传基础日益变窄,品种的遗传多样性逐年下降[1],给育种工作带来了重要的瓶颈。对于遗传多样性的研究,前人有很多报道,可以从表型性状[2-3]、生化标记[4-5]、分子标记[6-8]等方面进行研究。但这些一方面耗时比较长,另一方面就是缺乏对整个基因组进行研究,会受到抽样误差的影响。亲缘系数(coefficient of parent-age)是用于度量两个个体间亲缘关系的一个指标,等于两个个体的基因组中相同且同源基因的比例,其不受环境因素的影响,已有研究表明,对于已知系谱信息的自花授粉植物小麦,COP分析是一种简便的评价遗传多样性方法[9],近年来,根据长期育种进程中所形成的系谱信息,用亲缘系数度量品种间的亲缘关系,前人已获得一些成果。徐晓丹等[10]利用亲缘系数对57个河南小麦主栽品种进行分析,探讨了河南小麦主栽品种的遗传信息丰富度;王江春等[11]对山东省的66个小麦品种的亲缘系数进行分析,探讨了新中国成立以来山东省小麦品种的遗传多样性。Souza和 Mercado都指出[12-13],当有完整系谱信息时,系谱距离分析是评价遗传多样性的简便方法,陈玉清[14]对四川小麦种质资源采用数量性状及随机扩增多态性DNA标记对不同时期育成品种的遗传多样性变化的分析结果与用亲缘系数分析的结果一致,也验证了当有完整系谱信息时,系谱距离分析是探讨遗传多样性有效而简便的方法。1949年以来,我国小麦品种经历了4~5次大的更换,尤其是以河南、山东、河北、四川为代表至今育成品种繁多。

本研究采用亲缘系数对河南、河北、四川、甘肃2010-2011年参加全国区试的92个小麦品种进行遗传多样性分析,以期研究其对种质资源的利用情况,为今后培育优良新品种提供依据。四川、甘肃是小麦条锈病菌源的发源地,其育种目标是抗病性,河北、河南是我国小麦的主产区,研究四省小麦的遗传多样性,对抗源的合理布局具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 材料

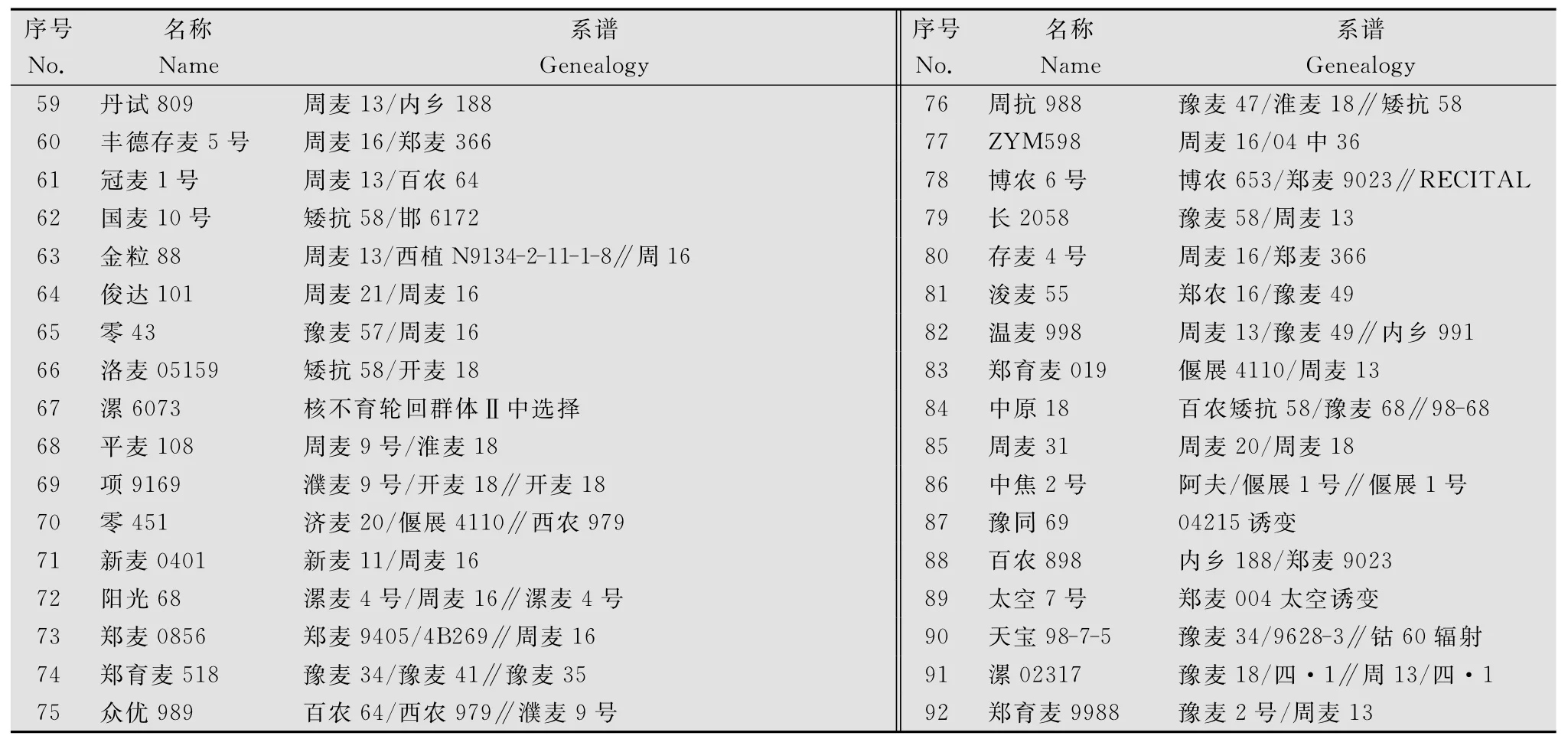

试验材料选用2010-2011年度小麦参试品种中四川、甘肃、河北、河南四个省的92个小麦品种,追溯其系谱信息至三代以上。其品种名称、系谱信息列于表1。

表1 供试品种的基本信息1)Table 1 Basic data of the cultivars tested

续表1 Table 1(Continued)

1.2 方法

1.2.1 亲缘系数分析

计算四川、甘肃、河南、河北四省共92个品种成对组合的亲缘系数,方法同Cox等[15],略有改变,计算原则如下:①一个品种分别从其双亲得到一半的基因;②所有祖先种、亲本及其后代品种都是纯合同型的;③没有系谱信息的祖先种是不相关的;④系选品种、自然突变品种、诱变品种及核不育轮回群体选择品种从亲本中得到的基因是亲本的3/4;⑤同一亲本组合的后代两品种间的COP=(0.75)2=0.562 5;⑥一个品种与其自身的COP=1。计算类内及类间的平均COP值。用(1-COP)矩阵表示系谱遗传距离矩阵[16],采用SPSS16.0软件的欧氏距离法对矩阵(92×92)亲缘系数矩阵进行聚类分析。

1.2.2 抗条锈病鉴定

利用条锈菌混合优势小种在田间分别对供鉴品种进行人工接种鉴定。供试的条锈混合圃鉴定菌系包括中国农业科学院植物保护研究所、甘肃省农业科学院植物保护研究所和四川省农业科学院植物保护研究所提供的CYR33、CYR32、CYR31、CYR30、CYR29、CYR17、Su-1和V26,接种后,待对照品种‘铭贤169’充分发病后,对区试品种进行田间调查,鉴定方法和调查记载标准《中华人民共和国农业行业标准(NY/T1443.1-2007)-小麦抗条锈病评价技术规范》。

2 结果与分析

2.1 供试品种组合间的亲缘系数分析

四省参加全国区试的92份小麦品种,共组成4 186对组合,有618对组合间存在亲缘关系,亲缘系数变化范围在0.0000~0.750 0之间,总COP值为95.793 91,平均值为0.022 9。表明四省参加全国区试的小麦品种部分存在遗传相似性,但其遗传程度不高,不管其是否通过区试试验,均可以用这些品种组合培育优良品种。

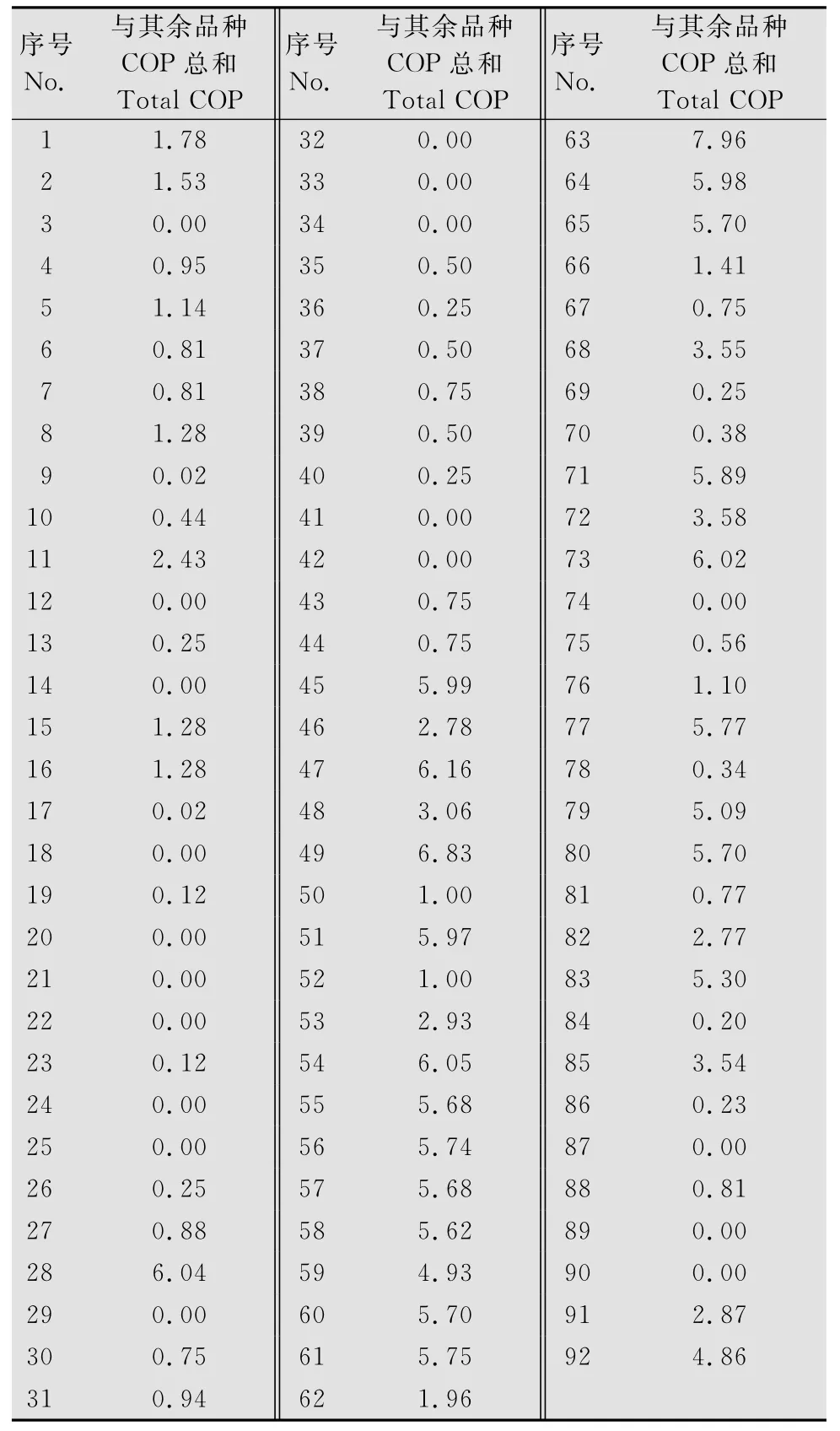

从表 2 可 以 看 出,‘09J76’、‘07B1429’、‘渝09113’、‘静冬0441’、‘陇鉴0457’、‘定鉴5号’、‘陇育216’、‘定9873’、‘衡4422’、‘邯05-5093’、‘邯08-6012’、‘邯3992’、‘河农7069’、‘石B05-7388’、‘河农6425’、‘郑育麦518’、‘豫同69’、‘太空7号’、‘天宝98-7-5’与其余品种的COP均为0,其中‘静冬0441’、‘陇鉴0457’、‘定鉴5号’、‘陇育216’、‘定9873’为甘肃省品种,说明甘肃在培育新品种时,能较广泛地利用抗源。其余品种一方面是系谱信息追查不够,另一方面是利用诱变育种的结果,另外也说明这些品种与其余供试品种的遗传差异较大,利用这些品种培育优良品种的潜力很大。除去这19个品种,其余73个品种间的平均COP值为0.035 0,表明这19个品种与其余供试的大多数品种间无亲缘关系,系谱距离上的遗传差异很大,因此大大降低了总体水平上的遗传相似性,增大了总体遗传差异与遗传多样性。

‘金粒88’与其余品种组合间的COP总和为7.960 9,可见‘金粒88’与其余品种间的亲缘关系密切,主要是其亲本含有‘周麦13’与‘周麦16’,而‘周麦13’与‘周麦16’是姊妹系,均含有‘豫麦2号’的血缘,而河南省的48个小麦品种中含有‘豫麦2号’血缘的有31个小麦品种,也说明‘豫麦2号’仍是河南省小麦生产利用品种的主要骨干亲本。‘周麦27’、‘百农207’与其余品种组合间的COP总和分别为6.825 0、6.164 1,同样也是由于骨干亲本中含有‘豫麦2号’的结果。

表2 单一品种与其余品种的COP1)Table 2 COP of mono-cultivars and the other cultivars

2.2 亲缘系数聚类分析

用(1-COP)值表示系谱遗传距离,采用SPSS16.0软件的欧氏距离法对92×92亲缘系数矩阵进行聚类分析,四川、甘肃、河北、河南四省参加区试的92个小麦品种可以明显地分为A、B、C、D、E、F、G、H,共8类(图1)。A类包括‘现农5号’、‘平麦108’等一类利用‘周麦9号’选育的品种;B类包括‘现农1号’、‘周麦30’、‘丰德存麦5号’等,这类品种主要是以‘豫麦2号’为主要亲本选育而成,‘豫麦2号’是一个遗传基础广泛的品种,从系谱上可以看出它含有意大利、荷兰、朝鲜等国外品种的优良种质资源,并且具有丰产性好的地方品种的基因信息,具有适应性强、丰产性好、品质优良等特点[17],从聚类分析结果也可以看出河南省小麦育种中对‘豫麦2号’的重视以及对其衍生品种的成功利用;C类包括‘邢麦9’、‘周麦28’两个品种,这两个品种是亲本中都含有‘周麦9号’;D类包括‘09J76’、‘W2021’、‘07B1429’、‘陇育0456’、‘豫同69’、‘郑育麦518’等39个品种,这类品种遗传基础复杂,遗传背景丰富,并且亲缘关系较远,育种中可适当加大对这些品种的使用力度;E类包括‘衡杂3号’、‘宝39’、‘邢台04-1135’等以‘邯6172’、‘矮抗58’为亲本选育的8个品种,‘邯6172’是2003年国家农作物品种审定委员会审定的越冬抗寒性好,耐后期高温,熟相好。慢条锈病,中抗纹枯病,高感赤霉病,高感叶锈病和白粉病,对秆锈病免疫的小麦品种,属半冬性中熟小麦品种,普遍表现高产稳产、抗冻耐旱、抗倒抗病;F类包括‘川重组104’、‘09J6白’、‘BL228’、‘川08品32(W)’、‘川06品9’、‘L09-1038’、‘川05观8’,从系谱信息看这7个品种主要是以‘川麦42’、‘川麦43’这两个品种同一亲本组合的后代品种;G类包括‘07217’、‘川07005’,这两个品种是同一亲本组合的后代品种,遗传相似性比较高;H类包括‘冀麦585’、‘漯6073’,这两个品种都是通过核不育轮回选择的,细胞核雄性不育可以用于发展杂种优势利用和群体改良,是近些年来很受重视的研究领域之一。

2.3 不同省份参试品种遗传多样性分析

不同省份育成品种系谱遗传相似性分析见图2,从中可见,河南省参加区试品种间遗传相似性最高,各品种组合间的平均COP为0.067 8,遗传基础相对较窄,遗传多样性相对最小;四川省、河北省参加区试品种次之,平均 COP分别为0.023 5、0.015 9,遗传相似性较低,遗传基础相对较广,表明这两个省在近几年的育种工作中广泛利用优良种质资源,提高了育种材料的遗传多样性;甘肃省参加全国区试的品种遗传相似性最小,平均COP为0.006 0,遗传多样性最高,说明甘肃省对种质资源的利用率较高。

图1 品种间(1-COP)聚类树状图Fig.1 Clustering diagram of different cultivars

表3 92个区试品种混合谱抗条锈性鉴定结果1)Table 3 Mixed-spectrum resistance of 92regional trial wheat cultivars to wheat stripe rust

甘肃、四川两省的遗传相似性较低,主要是由于甘肃、四川是小麦条锈病发病的菌源地,其品种选育尤其注重抗原的利用,否则一旦大面积种植品种对条锈病失去抗性,将造成全国小麦条锈病大流行,给小麦生产带来不可估量的损失;河北省的遗传相似性比较大,分析可能与系谱追溯不够有关;河南省参加区试的小麦品种遗传相似性较高,分析主要是河南省是小麦的主产区,小麦条锈病的发生比较轻,对小麦产量影响较小,育种家在育种时更多关注的是产量,所以主要选择产量较高的‘豫麦2号’、‘周麦9号’作为亲本进行选育,导致遗传基础相对狭窄。

图2 不同省份参试品种遗传多样性比较Fig.2 Genetic diversity of the tested cultivars from different provinces

2.4 小麦抗条锈病鉴定结果

利用条锈菌混合优势小种在田间对四省参加区试的92个小麦品种进行抗病性鉴定,结果见表3。甘肃省的品种除了‘陇育0456’外,‘静冬0441’、‘陇鉴0457’、‘定鉴5号’、‘陇育216’、‘陇鉴945’、‘定9873’均表现高度抗病性(反应型为0型);四川省的区试品种‘09J6白’、‘川08品32’(W)、‘07B1429’、‘W2021’、‘渝09113’、‘D002’因被冻死而缺苗,没有鉴定结果,品种‘09J76’、‘BL228’表现中度抗病反应;河北省的区试品种‘邯3992’、‘河农7069’、‘衡07-4579’、‘石03Y119’表现抗病反应(反应型为0型),‘石B08-5341’、‘邢麦9’、‘河农130-12’表现感病,严重度及普遍率都达到60以上,‘石06-6136’、‘邯05-5093’、‘冀麦585’、‘宝麦38’等品种均对条锈病表现中抗,反应型2~3,严重度及普遍率比较低;河南省的参试品种‘郑麦7698’、‘现农1号’、‘郑育麦9988’等表现出抗病反应(反应型为0型),其余品种‘阳光68’、‘零43’等品种对小麦条锈病表现中抗。

3 讨论

随着现代农业的迅速发展,农业集约化程度越来越高。为了满足现代农业规模化、商业化的要求,农业生产中传统的地方品种被遗传改良的高产优质品种所替代,并且推广应用的品种越来越单一,遗传基础越来越狭窄。在小麦育种和生产中,由于严重的遗传侵蚀和长期单一使用骨干亲本为育种关键材料,全球小麦品种的遗传多样性出现降低趋势,一些关键的抗性基因几乎来源于几个甚至同一个亲本[18]。因此研究小麦的种质资源,引入小麦优良基因和遗传变异,对于丰富现代栽培小麦的遗传多样性和进一步开展小麦高产、抗病、优质育种具有重要意义。本研究结果表明,2010-2011年四川、甘肃、河北、河南四省参加区试的92个小麦品种可聚为8个类群,其中 A、B、C、E、F、G、H 类都为河南、河北等骨干亲本及其衍生品种,D类为亲缘关系较远的品种。

陈玉清等[14]对四川小麦亲缘系数聚类分析表明,40个供试品种聚为6个类群,其中2个引进品种单独聚类,育自同一祖先种的大多数品种聚为一类,祖先中有‘繁6’、‘绵阳11’及其延伸品种的聚为一类,有‘阿勃’及其延伸品种的聚为一类,聚类结果很好地反映出育种资源的利用情况及遗传多样性程度。而本研究中,四川省的小麦品种大多聚为一类且抗病性基本相同,其原因为祖先品种中基本含有‘川麦42’。‘川麦42’是利用硬粒小麦——节节麦人工合成的高抗条锈病小麦新品种,张颙等[19]对‘川麦42’进行了抗条锈病遗传分析,结果表明‘川麦42’对条锈菌CYR31由1对显性基因控制,Li等[20]研究表明,‘川麦42’的抗条锈性受1对显性基因控制(暂定名为YrCH42)。‘川麦42’现已被国内育种单位广泛引用[21],可以作为高产、抗条锈的基因资源。

甘肃省的7个小麦品种都聚为D类群,这类品种遗传基础复杂,遗传背景丰富,并且亲缘关系较远,且这7个品种基本都表现高度抗病性,这表现出甘肃省在小麦遗传育种中充分考虑了对小麦条锈病的抗性,这与甘肃省是小麦条锈病的发源地有关,一旦源头发病,并得不到有效控制,小麦条锈病将发生大流行。

从河南参加区试的小麦品种的系谱看,主要是利用前一个时期选育的品种作亲本,特别是主要推广品种作为亲本的利用率较高,大多数小麦品种中含有‘豫麦2号’的血缘,究其原因‘豫麦2号’是很好的抗锈源,能抵抗锈病的发生,品质较好,与其他小麦品种杂交后,还表现出遗传力高的特点。河南省小麦品种中聚为一类的大部分都是由‘周麦16’、‘周麦13’组成,‘周麦16’和‘周麦13’是由同一亲本组合的两后代品种,且中抗条锈病,所育成的品种对小麦条锈病均表现出中抗或感病,但是对河南省而言,小麦条锈病的轻度发生并不会造成严重的产量损失也不会影响全国小麦条锈病的大流行。

从不同省份间小麦品种的遗传多样性分析可以看出,河南、河北、四川的品种遗传多样性相对较小,其遗传基础相对狭窄,这与小麦条锈病抗病性的选育有关。

在目前开展的超级麦优质专用小麦育种工作中,应采用系谱分析田间农艺性状生理性状和分子标记等方法有目的地进行亲本引入并筛选遗传多样性较高的新种质,同时要利用远缘杂交、航天诱变、基因工程等高新技术创造新种质进一步加强对资源的创新研究,提高对亲本选择的预见性,改变小麦品种遗传多样性狭窄的局面,提高种质资源的利用率。

[1] 刘三才,郑殿升,曹永生,等.中国小麦选育品种与地方品种的遗传多样性[J].中国农业科学,2000,33(4):20-24.

[2] 毛盛远,刘来福,黄远樟,等.冬小麦数量性状遗传差异及其在作物育种上的应用[J].遗传,1979,1(5):26-30.

[3] Van Beuningen L T,Busch R H.Genetic diversity among North American spring wheat cultivars:Ⅲ cluster analysis based on quantitative morphological traits[J].Crop Science,1997,37:981-988.

[4] Metakovsky E V,Branlard G.Genetic diversity of French common wheat germplasm based on gliadin alleles[J].Theoretical and Applied Genetics,1998,96:209-218.

[5] Metakovshy E V,Kezevic D,Javomik B.Gliadin allele composition of Yugoslav winter wheat cultivars[J].Euphytica,1991,54:285-295.

[6] 孙其信,黄铁诚,倪中福.小麦杂种优势群研究I:利用RAPD标记研究小麦品种间遗传差异[J].农业生物技术学报,1996,4(2):103-109.

[7] Siedler H,Messmer M M,Schachermayr G M,et al.Genetic diversity in European wheat and spelt breeding materials based on RFLP data[J].Theoretical and Applied Genetics,1994,88:994-1003.

[8] 耿惠敏,刘红彦,宋玉立,等.40个河南省审定小麦品种遗传多样性的SSR标记分析[J].西北农业学报,2005,14(2):27-32.

[9] Mercado L A,Souza E,Kephart K D.Origin and diversity of North American hard spring wheats[J].Crop Science,1985,25:1058-1063.

[10] 徐晓丹,冯晶,蔺瑞明,等.河南小麦主栽品种亲缘系数分析[J].麦类作物学报,2011,31(4):653-659.

[11] 王江春,胡延吉,余松烈,等.建国以来山东省小麦品种及其亲本的亲缘系数分析[J].中国农业科学,2006,9(4):664-672.

[12] Souza E,Sorrells M E.Pedigree analysis of North American oat cultivars released from 1951-1985[J].Crop Science,1989,29:595-601.

[13] Mercado L A,Souza E,Kephart K D.Origin and diversity of North American hard spring wheats[J].Theoretical and Applied Genetics,1996,93:593-599.

[14] 郑有良.四川主栽小麦品种遗传多样性研究[D].雅安:四川农业大学,2000.

[15] Cox T S,Lookhart G l,Walker D E,et al.Genetic relationship among hard red winter wheat cultivars as evaluated by pedigree analysis and gliadin polyacrylamide gel electrophoretic patterns[J].Crop Science,1985,25:1058-1063.

[16] Rebecca L B,Susan P L,Roy J M,et al.Predicting progeny variance from parental divergence in hard spring wheat[J].Crop Science,1998,38:243-248.

[17] 王翠玲,张灿军,王书子,等.河南省优质小麦系谱追溯及遗传改良分析[J].中国农学通报,2002,18(2):80-82.

[18] Porceddu E,Ceoloni C,Kiflandra D.Genetic resources and plant breeding:problems and prospects[M]∥ Miller T E.Koebner R M D,eds.Proc 7thInt Wheat Genet Symp.Cambridge,UK:Institute of Plant Science Research,1988:7-21.

[19] 张颙,杨武云,彭云良,等.小麦新品种川麦42抗条锈病遗传分析[J].植物保护学报,2006,33(3):287-290.

[20] Li G Q,Li Z F,Yang W Y,et al.Molecular mapping of stripe rust resistance gene YrCH42in Chinese wheat cultivar Chuanmai 42and its allelism with Yr24and Yr26[J].Theoretical and Applied Genetics,2006,112:1434-1440.

[21] 张颙,杨武云,胡晓蓉,等.源于硬粒小麦——节节麦人工合成种的高产抗病小麦新品种川麦42主要农艺性状分析[J].西南农业学报,2004,17(2):141-145.