黑龙江省冬小麦雪腐病病原鉴定及生物学特性研究

代丽婷, 刘 东, 张艳菊

(东北农业大学农学院,哈尔滨 150030)

‘东农冬麦1号’是在黑龙江省冬季严寒条件下,利用品种间杂交育成的超强冬性抗寒新品种,已实现在黑龙江一些地区稳定安全越冬,打破了冬小麦不能在黑龙江播种的历史,改写了黑龙江省传统的一年一熟的种植制度。冬小麦具有生育期长、产量潜力高和提早成熟等特点,在黑龙江省冬麦秋播既缓解了农时,解决了春涝播不上种的问题,又可以有效提高黑龙江省小麦单产水平,实现黑龙江省部分地区两年三熟种植,提高土地利用效率,对黑龙江省种植结构的调整具有深远意义[1]。但是,随着冬小麦在黑龙江省种植面积的扩大,一些植物病害的发生给冬小麦的生产造成了一定影响,其中雪腐病就是危害冬小麦生产的重要病害之一。在冬末春初,冬小麦刚返青时,积雪较多的地区由于雪腐病的发生,造成麦苗成条成块枯萎,死亡率极高,直接影响产量。2011年4月,作者在黑龙江省饶河县冬小麦种植区发现有苗枯的症状发生,冬麦苗成条成块枯萎死亡,病苗生长衰弱,根系不发达或短,苗矮,发病重时整株呈水浸状变褐腐烂或死亡,发病率为10%~30%,严重的可达50%。作者在发生上述症状的冬小麦田采集病样,进行了病菌的分离、鉴定以及生物学特性研究,以期为病害的防治提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试菌株

从黑龙江省饶河县青山村采集冬小麦病样,采用常规组织分离法[2]进行分离。剪取5mm×5mm病健交界处叶片,先在75%乙醇中浸8~10s,再用0.1%升汞溶液消毒30s,灭菌水冲洗3~4次后,用灭菌滤纸吸干水分,置于含有链霉素的PDA、PSA培养基中,15℃培养箱中培养。单孢纯化后保存于PDA斜面上备用。

1.2 病原鉴定

1.2.1 病原菌的形态观察

挑取经单孢纯化后的菌丝,分别接种于PSA和SNA两种培养基上,25℃恒温光照培养箱内12h光照与黑暗交替培养,记录在PSA上培养4d和7d的菌落直径大小,颜色变化;大、小型分生孢子和厚垣孢子的有无及大小、形状和着生方式等情况。参考Booth(1971)、Nelson(1983)、Leslie & Summerell(2006)[3-5]等资料及真菌鉴定手册[6]进行鉴定。

1.2.2 致病性测定

冬小麦品种‘东农冬麦1号’播种于25cm×40cm播种盘内,25℃光暗交替培养至2~3片叶时采用喷雾法进行接种。将单孢分离的菌株移入PL培养液(马铃薯200g,乳糖20g,蒸馏水1 000mL)内,振荡培养7d后,配制成孢子含量4×106个/mL的菌悬液接种体,均匀喷雾于小麦叶片上。接种后置于18℃、12h8 000~10 000lx光暗交替培养,套袋保湿3d,7d后调查发病情况。以接种无菌水为对照。按照柯赫氏法则,从接种后发病的植株上再进行病原菌分离以及再次接种,以确定分离物是否为致病菌。

1.3 病原菌生物学特性

1.3.1 温度对菌丝生长和产孢量的影响

菌饼接种到PDA培养基上,分别于5、10、15、20、25、30℃条件下光暗交替培养,7d后测量菌落直径,每个处理3次重复。10d后测产孢量:每皿倒入等量无菌水,刮下菌落,用纱布过滤,滤液在1 500r/min的离心机上离心20min,倒去上清液,沉淀物用10mL无菌水稀释,计算产孢量[2]。用新复极差法 (Duncan法)进行差异显著性分析。

1.3.2 病原菌致死温度的测定

菌饼置于灭菌离心管底部,分别于35、40、45、50、55、60、65℃处理10min,然后置于PDA平板中央,每处理3次重复,25℃培养5d,观察菌丝在PDA平板的生长情况[7]。

1.3.3 光照对菌丝生长和产孢量的影响

将菌饼接种到PDA培养基上,分别置于全光照、12h光暗交替、全黑暗,25℃条件下培养,每个处理重复3次。7d后测量菌落直径,观察气生菌丝及菌落的形态和颜色。10d后测产孢量(方法同1.3.1)。

1.3.4 pH对菌丝生长和产孢量的影响

用1mol/L的HCl和NaOH调节配制pH为2.5、3.5、5.0、6.0、7.0、9.0、10.5、11.5的 PDA 培养基,将菌饼移植于PDA平板中央,25℃光暗交替培养,7d后测量菌落直径,每个处理3次重复。10d后测产孢量(方法同1.3.1)。

1.3.5 营养成分对菌丝生长和产孢量的影响

基础培养基采用查彼克(Czapek)培养基:NaNO32g、KCl 0.5g、FeSO40.01g、K2HPO41.0g、MgSO40.5g、蔗糖30g、琼脂17g。碳源用葡萄糖、麦芽糖、乳糖、甘油、可溶性淀粉替代培养基中的蔗糖;氮源用 NH4NO3、KNO3、(NH4)2SO4、牛肉膏、蛋白胨替代基础培养基中的NaNO3。将菌饼移植于上述培养基中,25℃光暗交替培养,7d后测菌落直径,观察气生菌丝及菌落的形态和颜色[8]。10d后测产孢量。

1.3.6 矿质营养元素对菌丝生长和产孢量的影响

完全培养液为蔗糖10g,50%NH4NO36mL,KH2PO40.51g,MgSO40.75g,FeSO40.015g。缺N用0.17g NaCl代替完全培养液中的NH4NO3;缺C用0.17g NaCl代替蔗糖;缺P用0.255g KCl代替 KH2PO4;缺 Fe用 0.015g NaSO4代替FeSO4;缺 K用0.51g NaH2PO4代替 KH2PO4;缺Mg用0.75g Na2SO4代替MgSO4。上述营养液每100mL加入1.8g琼脂粉配成固体培养基。菌饼移植于上述培养基平板中央,25℃恒温光暗交替培养,7d后测量菌落直径,观察气生菌丝及菌落的形态和颜色[9]。10d后测产孢量。

2 结果与分析

2.1 田间症状

雪腐病主要发生在连作地块,在积雪融化时症状最明显。重的地块冬麦苗成条成块的枯萎死亡(图1a)。发病植株叶片染病初呈水浸状,后扩展为椭圆形至圆形大斑。发生在叶缘的多呈半圆形,大小1~4cm,边缘灰色,叶间污褐色,呈浸润性地向四周扩展,形成不十分明显的轮纹数层,病斑上可见砖红色霉状物(图1b)。湿度大时病斑边缘现白色菌丝层。病苗基部的叶鞘变褐坏死,且向叶片基部发展,致整叶变褐或变黄枯死。病苗生长衰弱,根系不发达或短,苗矮,第1、2叶短缩,发病重时整株呈水浸状变褐腐烂或死亡,死苗倒伏,表面生白色菌丝。

图1 小麦雪腐病发病症状Fig.1 Symptoms of the winter wheat snow mold

2.2 病原鉴定

2.2.1 菌株形态特征

在PSA培养基25℃光暗交替条件下,48h菌落直径为16.5mm。刚长出的菌丝为白色,后在培养基上菌落依菌株不同有橙黄色、粉红色或杏仁黄(图2)。在光暗交替条件下,菌落形成同心环,边缘整齐,菌丝体稀疏或致密,向上生长呈羊毛状或平铺生长呈毡状,在培养基表面生成大量橘黄色黏分生孢子团,气生菌丝亦能产孢。培养5d后在显微镜下观察小型分生孢子数量不多,长椭圆形、卵形或肾形,无色(图3a);大型分生孢子新月形,两端钝圆,无脚胞,无色,具隔膜0~3个,有时较多4~7个,以1个和3个隔膜居多,无隔膜的大小(8.3~12.8)μm×(2.0~2.8)μm,1个的(10.3~17.8)μm×(2.3~3.3)μm,2~3个的(15.3~30.8)μm×(2.3~3.8)μm,4~7个的(19.3~37.8)μm×(2.5~4.0)μm(图3b~g);分生孢子梗短而直,无隔,棍棒状,大小(5.0~11.0)μm×(3.0~5.0)μm;产孢细胞瓶状或倒梨形,端部较长,有环痕,大小(7.0~10.0)μm×(2.5~4.0)μm。

图2 小麦雪腐病病菌菌落形态Fig.2 Colony morphology of the winter wheat snow mold

图3 小麦雪腐病病菌形态Fig.3 Morphology of the pathogen causing the winter wheat snow mold

2.2.2 致病性测定

盆栽接种试验显示,在18℃培养7d后,幼叶上可见纺锤形或椭圆形病斑,病斑中央淡褐色,边缘红色,直径2.0~3.0mm,有的呈水渍状斑点,后期严重发病的叶片枯黄死亡,死亡叶片多由叶鞘和叶片基部发病,迅速扩展使整个叶片褐腐或变黄枯死。枯死叶片表面有白色菌丝蔓延,使叶片与叶片之间相互连接。有的叶片上产生粉红色分生孢子,后期死叶成粉红色。发病症状与田间症状一致,从接种发病的植株病部可重新分离获得病原菌,并与所接种的病原菌一致,再次接种得到相同的结果,因此确定此病原菌为致病菌。

2.3 病原菌生物学特性

2.3.1 温度对菌丝生长和产孢量的影响

温度对病原菌的生长具有显著的影响。在5~30℃条件下菌株均能够生长,在20~25℃时菌丝生长较快,显著地高于其他的温度处理。根据观察,第7天时25℃菌丝生长最快,之后20℃比25℃的菌丝生长速率快。图4为培养7d的菌落直径,从图中可以看出,菌丝生长最适温度为20~25℃,其他4个温度处理没有显著性差异,但30℃菌丝出现皱缩现象。

10~25℃范围内病原菌可以产孢,其中最适宜的产孢温度为15℃,培养10d产孢量达到4.0×106个/mL。5℃和30℃时病原菌均不产孢(图4)。

图4 温度对菌丝生长及产孢量的影响Fig.4 Effects of temperature on mycelial growth and spore production of the winter wheat snow mold

2.3.2 病原菌致死温度的测定

病菌在35、40℃和45℃范围内水浴10min,在恒温箱中培养5d后,在培养基上均有菌落形成,直径分别达到44、30、25mm;50℃以上的条件下在培养基上均没有菌落形成,病原菌的致死温度为50℃水浴10min。

2.3.3 光照对菌丝生长和产孢量的影响

在光暗交替(L∥D=12h∥12h)的条件下,病原菌菌丝生长最快,培养7d后,菌落直径达到61mm,产孢量也最高,为5.0×106个/mL,菌落呈鲜粉红色,气生菌丝致密;在全黑暗条件下,菌丝生长最慢,7d后菌落直径为50mm,产孢量最低,为2.5×105个/mL,菌落呈暗粉色,气生菌丝致密。但3个处理间菌丝生长没有显著性差异,而产孢量差异显著(图5)。

图5 光照对菌丝生长及产孢量的影响Fig.5 Effects of light on mycelial growth and spore production of the winter wheat snow mold

2.3.4 pH对菌丝生长和产孢量的影响

菌丝在pH 2.5~11.5均能够生长,但菌丝在pH 2.5时生长缓慢;pH 3.5~11.5范围内菌落直径没有显著性差异,pH为7时菌丝生长最快,培养7d后,菌落直径达到40mm。病原菌在pH为5~10.5范围内能够产孢,产孢的最适pH为6~7,在pH为7时产孢量最大,为3.7×106个/mL(图6)。

图6 pH对菌丝生长及产孢量的影响Fig.6 Effects of pH on mycelial growth and spore production of the winter wheat snow mold

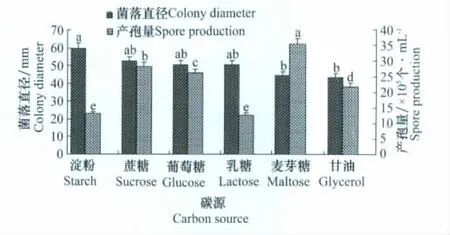

2.3.5 碳源对菌丝生长和产孢量的影响

病菌在以淀粉为碳源的培养基上生长最快,在甘油和麦芽糖上生长较慢,生长量的大小依次为:淀粉>蔗糖>葡萄糖>乳糖>麦芽糖>甘油。虽然病菌在以麦芽糖为碳源的培养基上菌丝生长相对较慢,但产孢最多,为3.6×106个/mL,产孢量最少的为乳糖,为1.3×106个/mL,方差分析表明,不同碳源对产孢量的影响差异显著(图7)。不同碳源培养基上的菌落形态均属于致密型。

图7 不同碳源对菌丝生长及产孢量的影响Fig.7 Effects of different carbon sources on mycelial growth and spore production of the winter wheat snow mold

2.3.6 氮源对菌丝生长和产孢量的影响

病菌在以牛肉膏为氮源的培养基上生长最快,显著高于其他处理,而在以硫酸铵为氮源的培养基上最慢,其他4个处理差异不十分显著;在以硝酸钠为氮源的Czapek培养基上产孢最多,为2.8×106个/mL,在以硫酸铵为氮源的培养基上不产孢(图8)。不同氮源培养基上的菌落形态不同,有蛋白胨的培养基菌落较稀疏,有牛肉膏的培养基菌落稀疏,其他均属于致密型。

图8 不同氮源对菌丝生长及产孢量的影响Fig.8 Effects of different nitrogen sources on mycelial growth and spore production of the winter wheat snow mold

2.3.7 矿质营养元素对菌丝生长的影响

病菌在完全营养液中生长最好,第7天菌落直径达到37mm,显著高于其他处理;缺P、Mg的处理次之,在缺N、C的处理中生长最慢,说明缺N、C对病菌菌丝生长影响较大(图9)。在这7个处理中病菌都没有产生孢子。缺N、缺C和缺P的培养基上的菌落形态稀疏,其他均属于致密型。

图9 矿质营养对菌丝生长的影响Fig.9 Effects of mineral nutrients on mycelial growth of the winter wheat snow mold

3 结论与讨论

本文根据病菌形态特征和致病性分析,将黑龙江省饶河县采集的小麦雪腐病鉴定为半知菌亚门雪腐格氏霉Gerlachia nivale (Ces.ex Sacc.)W.Gams.et E.Mull.[异名 Fusarium nivale (Fr.)Ces.或 Microdochium nivale(Fr.)Samuels & Hallet],有性世代为雪腐小画线壳[Monographella nivalis (Schaffn.)Mull.]侵染引起的红色雪腐病。小麦雪腐(霉)病(wheat snow molds)又名雪霉叶枯病、雪腐叶枯病[10],是由多种耐低温病原菌侵染引起、危害小麦幼苗、导致苗腐的一类病害。雪腐病菌是一类菌的名字,它包括不同分类单位的真菌,包括藻界卵菌纲的Pythium iwayamai Ito、P.okanoganense Lipps、P.paddicum Harane;子囊菌亚门的 Microdochium nivale (teleomorph:Monographella nivalis,syn.Fusarium nivale)、Phacidium infestans、Racodium therryanum、Sclerotinia borealis (syn.Myriosclerotinia borealis)、S.nivalis、S.trifoliorum、S.kitajimana;担子菌亚门的 Coprinus psychromorbidus、Typhula incarnata、T.ishikariensis(syn.T.idahoensis)和半知菌亚门的Gerlachia nivalis[11]。红色雪腐病和雪霉叶枯病是同一种病原菌在不同生态条件和在寄主不同生育阶段引起的两种症状类型[12]。此病自1972年以来在墨西哥、英国、日本、朝鲜等国就已经报道发生[13-16],在国内最早于1961年在陕西发现,20世纪80年代初才正式报道,迄今在青海、甘肃、新疆、四川、贵州、湖北和江苏、浙江等省都有发生[17],新疆北部发生较多[18],在黑龙江省是新发生的一种病害,尚属首次报道。

病菌生物学特性研究结果表明,菌丝生长的最适宜温度为20~25℃,最适pH为7,在光暗交替(L∥D=12h∥12h)条件下,菌丝生长最快;最适碳源为淀粉,最适氮源为牛肉膏,在完全营养液中生长最好,缺N、C对病菌生长影响较大,该结果与1986年舒正义报道过的关于雪霉叶枯病菌的矿质营养的研究基本一致[9];病菌的致死温度为50℃10min。

病菌最适宜的产孢温度为15℃,5℃和30℃时均不产孢;产孢的最适pH为6~7,pH为7时产孢量最大;光暗交替的条件有利于产孢;在以麦芽糖为碳源、硝酸钠为氮源的培养基上有利于产孢。

本文通过对黑龙江省冬小麦雪腐病病原种类的鉴定以及病菌生物学特性的研究,为阐明病菌生长与环境条件的关系,进一步明确雪腐病在黑龙江省的发生规律以及病害综合防治提供一定的理论依据。

[1] 崔红.冬小麦东农冬麦1号抗寒生理特性及抗寒基因的克隆[D].哈尔滨:东北农业大学,2010.

[2] 方中达.植病研究方法[M].第3版.北京:农业出版社,1998.

[3] Booth C.The genus Fusarium[M].London:Commonwealth Mycological Institute,1971:1-237.

[4] Nelson P E,Toussoun T A,Marasas W F O.Fusariumspecies:An illustrated manual for identification[M].London:The Pennsylvania State University Park,1983:1-193.

[5] Leslie J F,Summerell B A.The Fusariumlaboratory manual[M].Iowa USA:Wiley-Blackwell,2006.

[6] 魏景超.真菌鉴定手册[M].上海:上海科学技术出版社,1979.

[7] 孙俊,刘志恒,黄欣阳,等.辣椒褐斑病菌生物学特性研究[J].植物保护,2009,35(5):109-113.

[8] 张格杰,何建清,岳海梅.西藏八角莲叶斑病鉴定及其生物学特性研究[J].植物保护,2010,36(2):83-86.

[9] 舒正义.小麦雪霉病菌的生物学特性研究[J].西南农业大学学报,1986(4):55-61.

[10] 刘玉富,周化如,郝海荣.伊犁河谷冬小麦雪腐病发生原因及源头预防措施[J].新疆农业科技,2003(6):34.

[11] Tamotsu Hoshino,Nan Xiao,Oleg B.Cold adaptation in the phytopathogenic fungi causing snow molds[J].Mycoscience,2009,50:26-38.

[12] 王芳,商鸿生,王树权.雪腐捷氏霉中国菌系对小麦的致病性研究[J].西北农林科技大学学报,1990,18(2):60-65.

[13] 康业斌,商鸿生,王树权.我国小麦雪霉叶枯病研究进展[J].河南农业科学,1995(1):76-79.

[14] 商鸿生.小麦雪霉叶枯病的发生和防治[J].植物保护,1980,6(2):3-6.

[15] Richardson M J.A leaf blight caused by Fusarium nivale[J].Plant Disease Reporter,1972,56(9):803-804.

[16] Sung J W.New disease of wheat and barley caused by Fusariam(Calonectria)nivalis in Korea[J].Korea Journal of Plant Protection,1997,16(4):209-210.

[17] 何希树,吴成方,曹世南,等.小麦雪霉叶枯病的发生研究初报[J].安徽农业科学,1995(4):321-322.

[18] 石宝忠,邱焯,赵永生,等.小麦雪腐(霉)病发生原因分析与控制对策[J].植物保护,2010,36(2):154-156.