北京地区小麦禾谷孢囊线虫病发生动态调查

苏致衡, 黄文坤, 郑国栋, 张宏嘉, 刘淑艳, 彭德良*

(1.中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京 100193;2.吉林农业大学农学院,长春 130118)

禾谷孢囊线虫(HeteroderaavenaeWollenweber,1924)是小麦等禾谷类作物的重要病原线虫,危害极大[1]。1874年在德国最初发现该线虫,1908年在英国正式对其进行报道,后来在欧洲、非洲、北美及加拿大东南部、印度、澳大利亚、前苏联、日本均有发现,至今已在五大洲的40多个小麦生产国发生危害[2-3]。我国1987年首次在湖北省天门县发现该线虫[4],目前已在北京、内蒙古、河北、河南、山东、山西、湖北、江苏、安徽、青海、陕西、甘肃、宁夏等13个省(自治区、直辖市)的300多个县(乡、镇)发生分布和危害,成为威胁我国小麦生产和粮食安全的重要线虫病害[5-14]。

北京市周边小麦种植面积约2万hm2,其中顺义7 900 hm2、房山2 000 hm2、通州200 hm2、大兴9 900 hm2,部分地区因禾谷孢囊线虫危害减产20%以上。研究禾谷孢囊线虫在北京地区的发生规律,将为北方地区禾谷孢囊线虫的防治提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试小麦品种

供试小麦品种为‘农大211’,由中国农业大学农学与生物技术学院生产,北京市大兴区植保植检站提供。

1.2 土样及麦苗采集方法

采样地点位于北京市大兴区青云店镇高庄小麦产区(E116°29′30″,N39°4′16″)。以高庄小麦产区中心区为中心,半径15 m固定6个采样点,每个采样点之间间隔8 m。

2010年12月31日开始采集第一次样品,确定初始线虫数据。随后根据小麦生长期、气温、土温等因素,在2月末至6月初每隔5~7 d进行一次采样;从6月初小麦收割至10月初每隔15 d进行一次采样;10月初新一季小麦播种后每隔10 d进行1次采样。全年共采样31次。

土样及麦苗采集方法参照彭德良等[15]的采样方法,略有改动。在6个采样点周围50 cm范围内随机取3点采集土样及麦苗作为1个样品带回实验室,土样采集深度为10~15 cm,每个采样点取样1 kg。麦苗取其完整根系,在实验室内经酸性品红染色后观察禾谷孢囊线虫在小麦根系内的发育动态。

1.3 孢囊的分离及土壤中孢囊数目的测定

取200 m L采集的土样,混匀后用漂浮法[16]冲洗土样,随后挑取其中完整的孢囊并计数。

1.4 卵孵化率的测定

每次挑取10个饱满孢囊,在培养皿中将其挤破,加少量清水使卵粒散落在水中,将卵悬浮液定容至10 mL,混匀取其中1 mL的卵悬浮液计数空壳卵数和可育卵数,重复3次,计算孵化率。孵化率(%)=空壳卵数/(空壳卵数+可育卵数)×100。

1.5 土壤中2龄幼虫(J2)数目的测定

取200 m L采集的混匀土样,用浅盘法[16]分离土样中的线虫,并对分离后的线虫进行热杀死处理,静置2 h后,定容至10 m L,计数其中的J2数目。

1.6 根系内禾谷孢囊线虫发育动态的测定

将采集的小麦根系洗净,取5株完整的根系用次氯酸钠品红溶液染色,显微镜下检查根内侵染的线虫发育动态[17],染色后的根在显微镜下统计禾谷孢囊线虫2龄幼虫、3龄幼虫、4龄幼虫、白色雌虫的数目。

1.7 数据统计与分析

幼虫和孢囊的数目采用直接计数法,利用Excel 2003软件对6个点的数值进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 禾谷孢囊线虫卵孵化率动态

禾谷孢囊线虫孢囊越冬后,其内的卵已经发育完全并打破滞育,2011年2月25日,卵的孵化率已经超过50%,其后孵化率均保持在70%以上,到4月18日越冬孢囊中的卵孵化率最高,达96%。6月至9月,新形成的孢囊,夏季高温滞育,卵不能孵化。10月份新一季小麦种植后,孵化率开始升高,11月19日孵化率达38.4%(图1)。

图1 北京地区小麦禾谷孢囊线虫卵孵化率动态Fig.1 Hatching rate dynamics of cereal cyst nematode(CCN)eggs in Beijing region

温度对于禾谷孢囊线虫的孵化起决定作用,孢囊在低温条件下储存至少30 d以上才能孵化出2龄幼虫。温度也能影响根际分泌物的功效,H.avenae卵的孵化率在10~15℃之间可受到寄主根际分泌物的刺激而增加,但在20~25℃时孵化率不再受根际分泌物的影响[18-19]。10月冬小麦出苗后,适宜的温度、湿度及根际分泌物的辅助刺激,促使土壤中的孢囊孵化率再次上升。

2.2 土壤内禾谷孢囊线虫2龄幼虫(J2)发生动态

2010年12月31日第一次采集土样时,土壤已经冰冻,土壤内无2龄幼虫。2011年开春调查时发现,土壤中J2数目为12.5条/200 m L土样,以后幼虫数量逐步增加,到4月4日,J2数量达到全年最高峰,达26条/200 m L土样。随着幼虫发育为成虫,幼虫数量逐渐减少,5月23日左右,土壤内J2数量达到最低值0.4条/200 m L土样(图2)。小麦收获后,6月大兴小麦产区种植玉米,7-9月禾谷孢囊线虫夏季滞育,土壤中2龄线虫数量没有显著变化。10月份新一季小麦出苗后,禾谷孢囊线虫幼虫数量再次上升,到11月份达16.8条/200 m L土样。

图2 北京地区土壤内小麦禾谷孢囊线虫2龄幼虫动态Fig.2 CCN J2 dynamics in Beijing region

大兴区青云店麦区采用联合收割机收割小麦,田间洒落较多麦粒,麦粒自生苗的根系分泌物可以刺激卵的孵化,从而使6月底7月初田间仍然有少量2龄幼虫 (10.3条/200 m L土样)。7月中旬-8月份天气炎热干旱,麦苗死亡,禾谷孢囊线虫高温滞育,使土壤内的J2数量下降。2011年10月8日,北京市青云店镇高庄播种新一季冬小麦,冬小麦出苗后,由于初冬较适宜的温度、湿度及麦苗根系分泌物的辅助刺激,土壤内幼虫数量增多。

2.3 小麦根系内禾谷孢囊线虫各龄幼虫发生动态

2010年12月31日采集的小麦根系中,未发现有侵染的2龄幼虫。次年开春2月25日采样时,发现小麦根内有少量2龄幼虫侵染,4月4日2龄幼虫侵染达最高峰(54.3条/5株根系);4月28日是2龄幼虫发育成3龄幼虫的高峰(14.1条/5株根系);5月8日是3龄幼虫发育成4龄幼虫的高峰(15.4条/5株根系);5月13日是4龄幼虫发育成白雌虫的高峰(14.4个/5株根系);5月23日土壤中白雌虫数目达到高峰(121.5个/200 m L土样)。6月中旬小麦收割,其后用玉米轮作。10月8日种植新一季冬小麦,10 d后发现新出苗的冬小麦根部有少量2龄幼虫侵染,在入冬以前已经发育至3龄(图3)。

图3 小麦根系内禾谷孢囊线虫各龄期虫态发育动态Fig.3 Dynamics of CCN at different stage in wheat roots

2.4 土壤中禾谷孢囊线虫孢囊发生动态

禾谷孢囊线虫在北京冬麦区主要于次年初春侵染,4月28日土样内开始出现白雌虫,5月23日白雌虫数量达到最大值。6月中旬小麦收割完毕后,成熟孢囊从根际脱落散逸于土壤中,进入滞育阶段(图4)。白色雌成虫在小麦一个生长季节中只在抽穗至乳熟期出现1次,表明北京地区禾谷孢囊线虫一年只发生一个世代。10月份侵入根内的幼虫当年不能形成白色雌虫,难以完成整个生活史(图5)。

图4 北京地区禾谷孢囊线虫发生规律Fig.4 Occurrence regulation of CCN in Beijing region

3 结论和讨论

禾谷孢囊线虫孢囊中的卵在土壤温度及水分条件适宜的情况下,可以在较长的时间内持续孵化,土壤中埋藏较深的孢囊甚至可以孵化到初冬[20]。在自然条件下,CCN孢囊会分布于不同深度的土层中,越冬后,浅层土壤升温较快,孢囊中卵会率先孵化成2龄幼虫侵染麦苗,埋藏在深层土壤中的孢囊由于受温度的制约,仍可能处于休眠状态。在人工条件下,禾谷孢囊线虫的卵必须在5~7℃的低温条件下储存至少30 d以上,2龄幼虫才能从孢囊中孵化出来[21]。25℃左右的高温抑制卵的孵化,而-20℃左右的极低温对该线虫无明显危害[22-23],说明禾谷孢囊线虫对温度的适应性广,我国北方麦区均有禾谷孢囊线虫病发生危害。

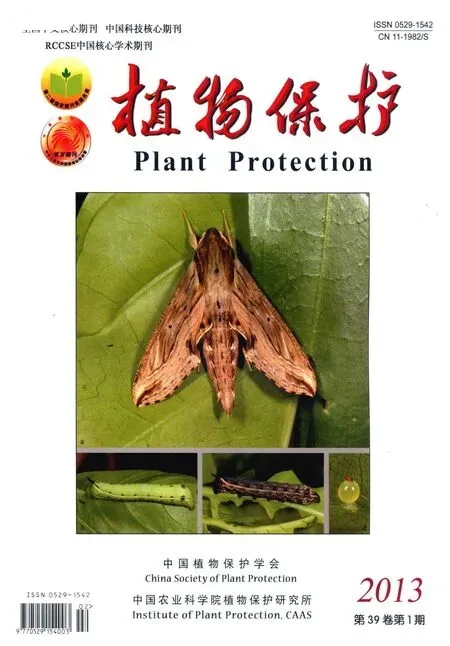

图5 侵染小麦根部的禾谷孢囊线虫染色图片Fig.5 Staining pictures of CCN infected wheat roots

陈新等对内蒙古禾谷孢囊线虫(H.avenae)发生情况进行了调查,内蒙古是我国重要春麦产区之一,春小麦的幼苗期正值禾谷孢囊线虫孵化高峰,给春小麦的生长发育造成严重影响[10]。王明祖等对我国湖北省CCN群体发生动态进行了研究,结果发现,小麦出苗后,2龄幼虫即可侵入幼根,无论播种早还是晚,12月末到第2年2月初侵入的幼虫都没有发育。2月中旬以后,各龄幼虫有交错存在现象,发育速度明显加快[24]。3月下旬至4月中旬开始出现白色孢囊和雄虫,4月下旬到5月中旬形成浅褐色孢囊。CCN在湖北从小麦播种到收获只发生1代,连续2年大田中每30 d取样检查的结果基本一致。吴慧平等调查了安徽省CCN群体田间分布危害,通过对45个小区共225份分蘖期的小麦根样进行次氯酸钠品红溶液染色,根中没有发现侵染的2龄幼虫,表明在该地区未发现CNN冬前初侵染,这点与郑经武早前报道一致[9,25],播种172 d后在小麦根部发现柠檬形白色雌虫。张东升等1994年研究发现华北地区属典型的“温带季风性森林气候”,其特点是春秋短暂,冬夏漫长。在秋冬季,由于气温下降快,耕作层土壤冻结早,而春季气温回升迅速,夏季持续高温。这种气候决定了禾谷孢囊线虫在该地区秋冬季难以大规模孵出2龄幼虫,从而使得冬小麦在秋季幼苗期避免了严重受害。但次年春天气温回升可使2龄幼虫大量孵化,在春季较短的时期内大量侵染小麦[22]造成危害。

本文就北京地区禾谷孢囊线虫发生规律进行了研究,结果表明禾谷孢囊线虫主要于翌年初春返青后开始侵染,全年发生高峰位于5月末至6月初,是田间调查禾谷孢囊线虫在小麦根部发病情况的最佳时期,可从小麦根部直接观察到大量白色孢囊,成虫只在一个小麦生长季末期出现,北京地区禾谷孢囊线虫一年只发生一代。10月播种后也有部分幼虫开始侵染,但难以在当年完成生活史。因此,播种时和次年初春麦苗返青期是北京地区防治禾谷孢囊线虫的关键时期,初冬播种时可对冬小麦用2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐拌种,次年初春浇灌返青水时可混入1.8%阿维菌素乳油,将其稀释至1 000~1 500倍液灌根处理。同时适当早播冬小麦可以错开禾谷孢囊线虫幼虫的孵化高峰,小麦植株的根系已发育良好,抗侵染能力增强,从而降低了线虫的危害程度[26]。

[1]陈品三,王明祖,彭德良.我国小麦禾谷胞囊线虫(Heterodera avenaeWollenweber)鉴定研究[J].植物病理学报,1992,22(4):339-343.

[2]Nicol J M,Rivoalr.Global knowledge and its application for the integrated control and management of nematodes on wheat.Integrated management and biocontrol of vegetable and grain crops nematodes[M].Berlin:Springer,2008:251-294.

[3]Rivoal R,Nicol J M.Past research on the cereal cyst nematode complex and future needs[M]∥Riley I T,Nicol J M,Dababat A A,eds.Cereal Cyst Nematodes:Status,Research and Outlook.Ankara,Turkey:CIMMYT Press,2009:3-10.

[4]王明祖,彭德良,武学勤.小麦孢囊线虫病的研究I.病原鉴定[J].华中农业大学学报,1991,10(4):35-36.

[5]Peng D L,Nicol J M,Li H M,et al.Current knowledge of cereal cyst nematode(Heteroderaavenae)on wheat in China[M]∥Riley I T,Nicol J M,Dababat A A,eds.Cereal Cyst Nematodes:Status,Research and Outlook.Ankara,Turkey:CIMMYT Press,2009:29-34.

[6]欧师琪,彭德良,李玉,等.河南郑州小麦禾谷孢囊线虫(Heteroderaavenae)的核糖体基因ITS序列和RFLP分析[J].植物病理学报,2008,38(4):407-413.

[7]侯生英,彭德良,王爱玲,等.青海省小麦孢囊线虫病调查初报[J].青海大学学报,2008,26(5):84-86.

[8]彭德良,李惠霞,王锡锋,等.我国小麦禾谷孢囊线虫的新发生分布地区[M]∥廖金铃,彭德良,段玉玺.中国线虫学研究(第二卷).北京:中国农业科学技术出版社,2008:344-345.

[9]杨传广,吴慧平,檀根甲,等.安徽省小麦孢囊线虫田间分布及危害调查[J].植物保护,2008,34(2):107-110.

[10]陈新,周洪友,马玺.内蒙古中西部地区小麦禾谷孢囊线虫的发生分布[J].植物保护,2009,35(5):114-117.

[11]黄文坤,叶文兴,王高峰,等.宁夏地区禾谷孢囊线虫的发生与分布[J].华中农业大学学报,2011,30(1):74-77.

[12]侯生英,王爱玲,张贵,等.青海省小麦孢囊线虫病发生和分布特点[J].植物保护,2011,37(3):139-141.

[13]杨远永,赵洪海,彭德良.小麦禾谷孢囊线虫在山东省的分布新报道[J].青岛农业大学学报,2010,27(1):17-20.

[14]赵杰,钮绪燕,张管曲,等.陕西省中南部地区小麦禾谷孢囊线虫的发生分布[J].西北农业学报,2011,20(6):181-185.

[15]彭德良,张东升,齐淑华,等.禾谷孢囊线虫调查适期和方法[J].植物保护,1993,19(6):48.

[16]李笃肇.植物线虫的识别与分离[J].植物医生,1999,12(2):44.

[17]冯志新.植物线虫学[M].北京:中国农业出版社,2001:172,178-179.

[18]Winslow R.The hatching response of some root eelworms of the genusHeterodera[J].Annals of Applied Biology,1955,43:19-36.

[19]Hesling J J.The hatching response ofHeteroderamajor(O.Schmidt)to certain root diffusates[J].Nematologica,1957,2:123-125.

[20]陈品三,彭德良,文学.小麦禾谷孢囊线虫病[J].植物保护,1992,18(6):37-38.

[21]张东升,彭德良,齐淑华.禾谷孢囊线虫在冬小麦上的繁殖特点及对其生育的影响[J].植物保护,1994,20(3):4-6.

[22]Banyer R J,Fisher J M.Effect of temperature on hatching of eggs ofHeteroderaavenae[J].Nematologica,1971,17:519-534.

[23]张东升,彭德良,齐淑华.华北平原北部禾谷孢囊线虫的孵化特点[J].植物病理学报,1995,26:158.

[24]王明祖,黎少波,陈品三,等.小麦禾谷孢囊线虫湖北群体活动期特性[J].植物保护学报,1998,25(1):37-40.

[25]郑经武.燕麦孢囊线虫(Heteroderaavenae)的生物学、致病型及麦类作物品种抗性的研究[D].南京:南京农业大学,1996:57-58.

[26]Meagher J W.Seasonal fluctuations in numbers of the cereal cyst nematode(Heteroderaavenae)and ofPratylenchusminyusandTylenchorhynchusbrevidensin soil[J].Nematologica,1970,16:333-347.