河南省五种常见禾本科杂草病原真菌种类调查与部分菌株的致病性测定

赵杏利, 牛永春, 邓 晖

(农业部农业微生物资源收集与保藏重点实验室/中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081)

禾本科、菊科、十字花科是杂草最集中的三大科,而且稗草、马唐、狗尾草等禾本科杂草常伴生在水稻、大豆、小麦、玉米等主要农作物田中,危害很大[1]。近年来,随着种植业结构的调整,肥水条件的变化,以及大面积长期使用除草剂,使得农田杂草的群落和结构发生了相应的变化,禾本科杂草危害日趋严重,严重影响了作物的产量和质量。利用从杂草病株分离筛选出来的植物病原菌防治杂草是开发新型生物除草剂的重要途径。其中,有不少成功的例证,如中国的鲁保一号,荷兰的Biochon等[2]。对杂草病原真菌种类的调查将使我们了解杂草的病原真菌种类状况、为利用杂草致病菌研发生物除草剂提供基础和材料。潘丽梅等[3]调查了东北地区14科26属杂草上的病原真菌,何伟等[4]调查了东北地区4种常见禾本科杂草上的病原真菌,杨叶等[5]调查了海南省17种杂草上的病原真菌。关于河南省杂草病原真菌种类的调查,张希福[6]鉴定了豫北地区19种杂草上的30种病原真菌,其中有5种病原真菌来自禾本科杂草;张猛等[7]从禾本科杂草上分离鉴定了9种蠕形分生孢子真菌,其中包括分别来自狗尾草、马唐、狗牙根和牛筋草的5种平脐蠕孢属真菌,分别来自马唐和牛筋草的3种弯孢属真菌,来自稗草的1种凸脐蠕孢属真菌。对于这些真菌的致病性这两篇报道中均未进行测定。本文针对河南省常见禾本科杂草,在对其真菌病害进行多地调查、采样的基础上,对所有病害样本进行了分离鉴定,并对部分菌株进行了致病性测定。

1 材料和方法

1.1 病害调查

于2007年10月和2008年7月对河南省的信阳、南阳、洛阳、巩义、三门峡、郑州、开封、新乡、焦作等地的农田和草坪中的狗尾草、马唐、牛筋草、稗草、虎尾草5种常见禾本科杂草真菌病害的种类、症状及发生程度等进行调查。

1.2 样本采集

调查过程中,对随时采集的发病禾本科杂草的叶片和茎秆进行现场拍照,并记录寄主名称、采集地点、采集地生境、采集人姓名和采集日期及采集地坐标等信息。对于采集的样本及时用吸水纸压制使之尽快干燥。

1.3 病原真菌的分离

从发病部位的病健交界处切取5 mm2左右的组织块,用0.1%升汞溶液进行表面消毒3 min,无菌水冲洗3次,移入PDA培养基平板上,26℃恒温箱中培养。待菌落长出后,从组织块菌落边缘挑取少量菌丝,再次移入PDA平板上培养。经过移植纯化,菌落形态和孢子形态均一致的菌株移入PDA斜面培养,保存备用。

1.4 病原真菌的鉴定

1.4.1 形态学鉴定

将菌株接种在PDA培养基平板上,26℃恒温培养7 d,记录菌落形态,观察记录孢子形态及产孢结构,测量孢子(30个)和孢子梗大小等,查阅专著文献[8-10]进行鉴定。对在PDA平板上不易产孢的菌株,重新接种于水琼脂培养基上,两周后制作玻片进行显微观察。

1.4.2 DNA提取、r DNA ITS的PCR扩增及序列分析

在PDA平板上铺一层玻璃纸,然后把供试菌株接种到玻璃纸上,待菌落接近长满平板时从玻璃纸上收获菌丝体,用SDS法提取基因组DNA[11],采用0.8%琼脂糖凝胶电泳检测其纯度和浓度。

以提取的基因组DNA为模板,用引物ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)和 ITS5(5′-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3′)[12]对供试菌株r DNA的ITS区域进行PCR扩增。反应液体积50μL,包括:10×PCR 缓冲液(p H 8.8 100 mmol/L Tris-HCl,500 mmol/L KCl,0.8%Nonidet P-40 5μL,25 mmol/L MgCl25μL,引物ITS4(10μmol/L)和ITS5(10μmol/L)各1μL,10 mmol/L d NTP 2μL,5 U/μLTaqDNA聚合酶0.4μL,基因组 DNA 1μL (1g/L),双蒸灭菌水34.6μL。PCR反应程序:95℃预变性2 min后,95℃变性1 min,53℃复性1 min,72℃延伸2 min,进行34个循环,最后72℃延伸10 min,4℃保存。PCR产物在1.2%琼脂糖凝胶中电泳分离后,于溴化乙锭溶液(0.5μg/m L)中染色10 min,通过 ALPHA凝胶成像系统显示记录电泳结果。

PCR扩增产物经检测后送到上海英骏生物技术有限公司测序,测序引物为ITS5。将测得的序列采用Blast程序与GenBank上的序列进行相似性比较。

1.5 致病性测定

1.5.1 孢子悬浮液的制备

选取样品发病严重、在PDA培养基上易于产孢、且产孢量大的菌株,把各菌株分别接种在PDA平板上,于26℃恒温培养箱中连续黑暗培养7~10 d,检测产孢情况。待产孢较多时,加适量灭菌水于培养皿中,将菌落用玻片轻轻刮下,悬浮液经两层灭菌纱布过滤,收集孢子悬浮液。将各菌株的孢子悬浮液分别调整至浓度为105个孢子/m L,加0.05%吐温-80混匀待用。

1.5.2 供试植株的培育

将狗尾草、马唐、牛筋草、稗草、虎尾草等植株较小的禾本科杂草播种于直径7.5 cm的塑料花盆中,将小麦、玉米、高粱、谷子、棉花、番茄、黄瓜、大豆、花生等植株较大的作物播种于直径15 cm的塑料花盆中。根据接种菌株的数量,按每菌株接种每种植物3盆准备供试植物。在温度为20~30℃的温室中培育植株,待长至2~4片真叶期,根据供试植物的植株大小每盆保留5~10株待用。

1.5.3 接种方法

采用孢子悬浮液喷雾法接种,用微型喷雾器将混匀的孢子悬浮液均匀喷洒到待接种的植株上,每个菌株接种供试植物3盆,每种供试植物留3盆喷含0.05%吐温-80的无菌水作对照,共接种30个菌株。接种的植株置于密闭容器内室温下保湿培养24 h,然后移到人工气候箱中培养,每天光照12 h,光照度16500 lx,温度32℃/25℃(光照/黑暗)、相对湿度(80±5)%。

1.5.4 病情调查

接种一周后调查发病情况,病情分级标准:NS,无症状;LS,有零星病斑;MS,病斑较大、较多;SS,病斑遍布植物叶片,病斑融合,植株死亡。

2 结果与分析

2.1 五种禾本科杂草上的真菌种类

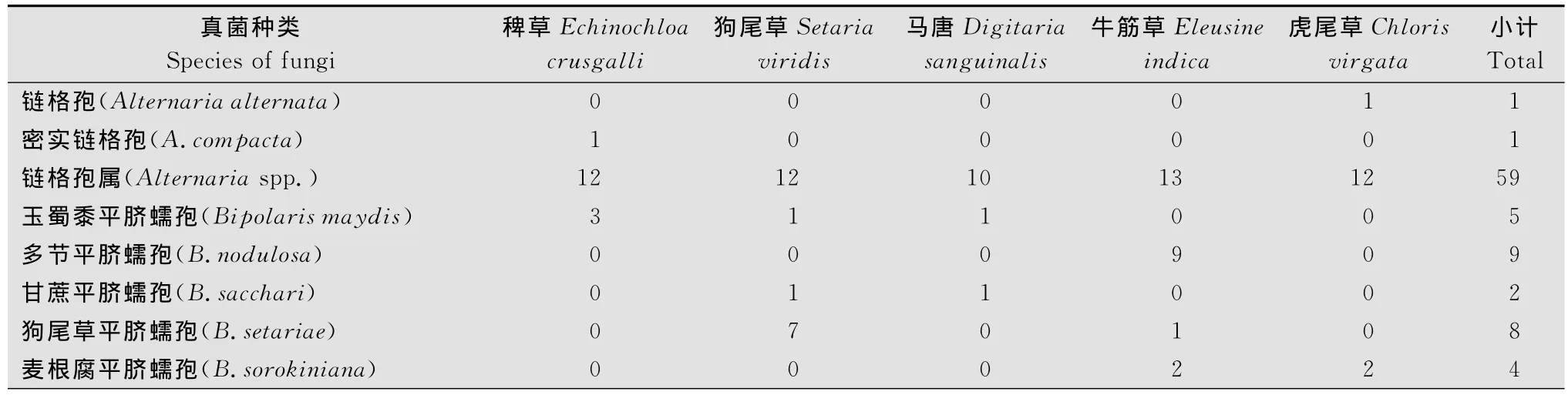

狗尾草和马唐在各调查地点分布普遍,叶和茎部发病很常见,局部发病严重,狗尾草上多为梭形褐斑,马唐上多为近圆形褐斑。牛筋草、稗草在多数调查点都有分布,一般不成片发生,发病较轻,主要为条状和不规则褐色叶斑。虎尾草一般局部成片发生,发病常见。共采集病害样本72份,从中分离到152个菌株。共有131个菌株观察到孢子,其中有82个菌株在PDA培养基上即可产孢,有49个菌株在PDA培养基上不产孢但在水琼脂培养基上产生了孢子。经对产孢菌株的形态观察和对70个菌株的ITS1-5.8S-ITS2序列分析,产孢菌株分属于弯孢属(Curvularia)、平脐蠕孢属(Bipolaris)、凸脐蠕孢属(Exserohilum)、茎点霉属(Phoma)、镰孢属(Fusarium)、黑孢属(Nigrospora)、枝孢属(Cladosporium),炭疽菌属(Colletotrichum)和链格孢属(Alternaria)等9个属。链格孢属真菌数量最多,有61株;其次是平脐蠕孢属和弯孢属,分别有28株和27株;其他各属真菌数量比较少。鉴定到种的真菌有16种,分子鉴定结果和形态学观察结果相符合,与GenBank上相关种的序列相似性均在99%以上。其中平脐蠕孢属真菌有5种:狗尾草平脐蠕孢[B.setariae(Saw.)Shoem.]、麦根腐平脐蠕孢[B.sorokiniana(Sacc.)Shoemaker]、甘蔗平脐蠕孢[B.sacchari(Butler)Shoem.]、玉蜀黍平脐蠕孢[B.maydis(Y.Nisik.& C.Miyake)Shoem]和多节平脐蠕孢[B.nodulosa(Berkeley et M.A.Curtis)Shoemaker];弯孢属真菌有3种:新月弯孢[Curvularialunata(Wakker)Boedijn]、间隔弯孢(C.intermediaBaedijn)和 香 茅 弯 孢 [C.cymbopogonis(Dodge)Groves &Skolko];凸脐蠕孢属真菌有两种:梭形凸脐蠕孢(E.fusiformeAloom)和嘴突凸脐蠕孢[E.rostratum(Dyechsler)K.S.Leonard & Suggs];链格孢属真菌有两种:密实链格孢[A.compacta(Cooke)Mcclellan]和 链格孢 [A.alternata(Fr.)Keissl](表1)。

除链格孢属真菌在5种杂草上均能分离到外,其他真菌则只在1~3种杂草上分离到。其中新月弯孢仅在稗草上分离到,木贼镰孢和多节平脐蠕孢仅在牛筋草上分离到,Phomasojicola、香茅弯孢和刺盘孢属真菌仅在马唐上分离到。除链格孢属真菌在各杂草上出现的频率较高外,稗草上的主要真菌为新月弯孢,狗尾草上的主要真菌为狗尾草平脐蠕孢,马唐上的主要真菌为间隔弯孢、香茅弯孢,牛筋草上的主要真菌为多节平脐蠕孢(表1)。

表1 五种禾本科杂草上分离到的真菌种类和菌株数量Table 1 Species of fungi and number of strains isolated from 5 gramineous weeds

续表1 Table 1(Continued)

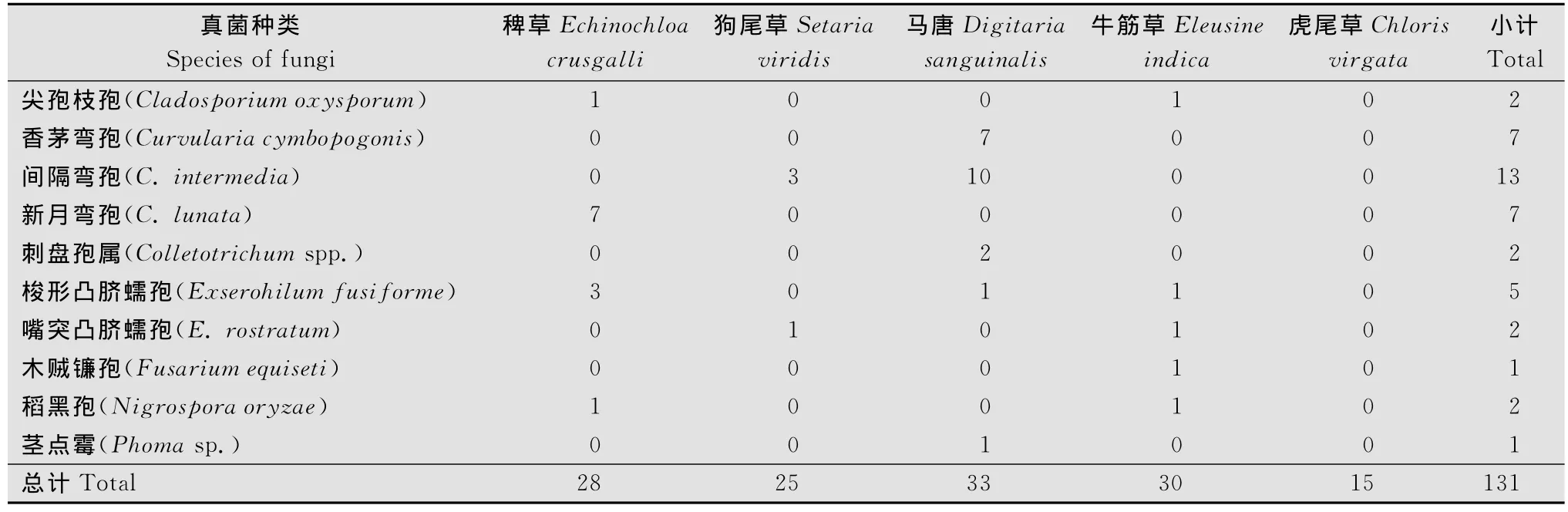

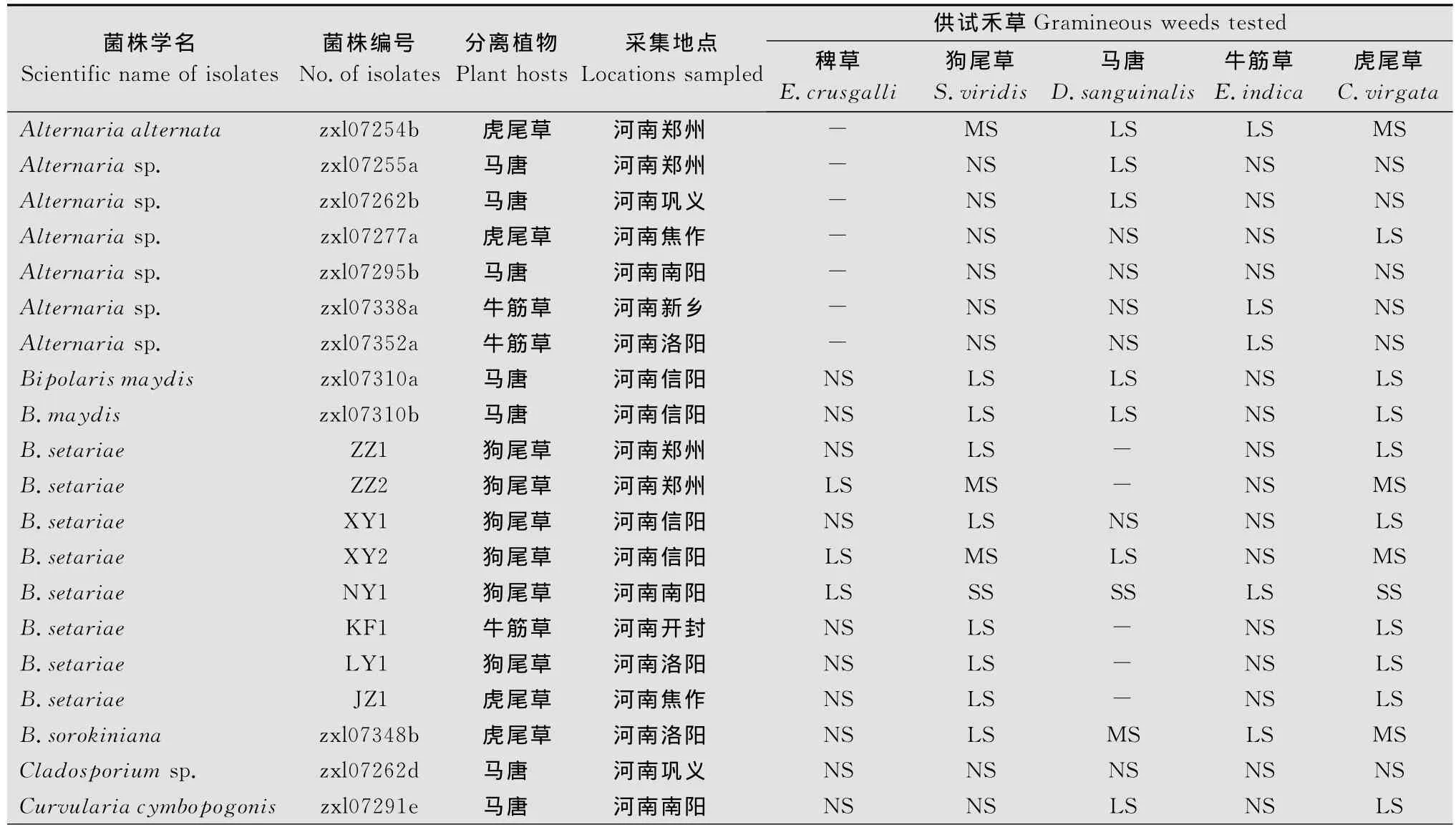

2.2 部分菌株的致病性

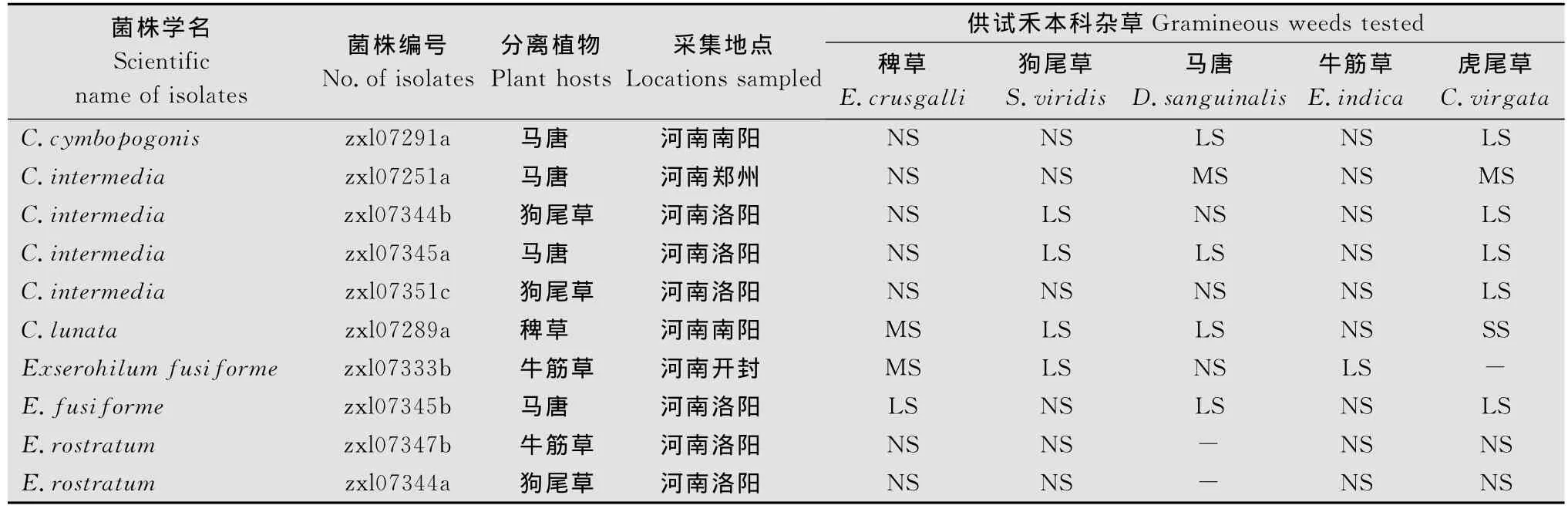

共对包括凸脐蠕孢属4个菌株、弯孢属7个菌株、枝孢属1个菌株、平脐蠕孢属11个菌株和链格孢属7个菌株共30个菌株进行了致病性测定。结果表明,绝大部分菌株均能引起寄主不同程度发病。其中平脐蠕孢属所有菌株均能引起狗尾草和虎尾草不同程度发病,狗尾草平脐蠕孢NY1菌株能引起狗尾草、马唐、虎尾草严重发病,ZZ2和XY2菌株能引起狗尾草和虎尾草中度发病。梭形突脐蠕孢zxl07333b菌株能引起稗草中度发病,新月弯孢zxl07289a菌株能引起虎尾草严重发病和稗草中度发病,间隔弯孢zxl07251a菌株能引起马唐和虎尾草中度发病,链格孢zxl07254b菌株能引起狗尾草和虎尾草中度发病,其余凸脐蠕孢属、弯孢属、枝孢属和链格孢属菌株在5种杂草上均只引起轻度发病或不引起发病(表2)。

对能引起杂草严重发病的狗尾草平脐蠕孢菌株NY1和新月弯孢菌株zxl07289a进行了初步寄主范围测定,结果表明,两个菌株在禾本科作物玉米、小麦和谷子上可引起一定程度发病,而在棉花、花生、大豆、黄瓜等双子叶作物上则不引起任何病害。

表2 30个菌株对5种禾本科杂草的致病性测定1)Table 2 Pathogenicity of 30 isolates to 5 gramineous weeds

续表2 Table 2(Continued)

3 讨论

蠕形分生孢子真菌是禾本科植物上的常见病原菌,主要包括平脐蠕孢属(Bipolaris)、弯孢属(Curvularia)、凸脐蠕孢属(Exserohilum)、内脐蠕孢属(Drechslera)和长蠕孢属(Helminthosporium)[8]。何伟等[4]报道了东北地区狗尾草和马唐上的主要病原菌分别为狗尾草平脐蠕孢和新月弯孢,稗草上的主要病原菌是新月弯孢、麦根腐平脐蠕孢和尖角凸脐蠕孢。本研究从河南5种禾本科杂草上分离到的病原真菌中,每种杂草的主要病原菌都属于平脐蠕孢属或弯孢属,凸脐蠕孢属真菌仅分离到7株,这可能与不同地理区域、不同生态环境条件下真菌的种类不同有关,而茎点霉属、镰孢属、黑孢属、枝孢属和炭疽菌属真菌都仅分离到零星菌株。关于分离自禾本科杂草的具有生防潜力的蠕形分生孢子真菌已有多篇报道,如狗尾草上分离到的狗尾草长蠕孢(Helminthosporiumsetariae)[6]和狗尾草平脐蠕孢(B.setariae)[13],马唐上分离到的多节长蠕孢(H.nodulosa)和(Drechsleragigantea)[14-15],牛筋草上分离到的多节长蠕孢(H.nodulosa)[16],稗草上分离到的禾长蠕孢稗草专化型(H.gramineumf.sp.echinochloae)和早熟禾内脐蠕孢(D.poae)[17-18]。作者等[13]的研究表明狗尾草平脐蠕孢(B.setariae)菌株NY1和新月弯孢(C.lunata)菌株zxl07289a对于禾本科杂草的生防潜力值得进一步研究。可见蠕形分生孢子真菌是狗尾草、马唐、稗草等常见禾本科杂草上的主要病原菌,是具有禾本科杂草生防潜力的真菌种类。

据报道95%以上的链格孢属(Alternaria)真菌属于兼性寄生菌[19]。有的对寄主具有很强的致病作用,如水葫芦链格孢(A.eichchorniae)和百日草链格孢(A.zinniae)[20-21];有的往往侵染植物的衰老和受伤部位,或迅速抢占其他病原菌侵染造成的植物枯死病斑,如链格孢(A.alternata)和细极链格孢(A.tenuissima)[19]。本研究中对于7株链格孢进行了致病性测定,除1株A.alternata在4种供试禾本科杂草上均引起了明显或较轻症状外,有5株均在1种供试禾本科杂草上产生了较轻症状。因此,可以推测本研究中分离到的链格孢菌株大部分都是禾本科杂草样本上的病原真菌,不过其致病性一般较弱。

[1]丁建清.农田杂草的生物防治[J].中国生物防治,1995,11(3):129-133.

[2]Charudattan R.Biological control of weeds by means of plant pathogens:Significance for integrated weed management in modern agroecology[J].BioControl,2001,46(2):229-260.

[3]潘丽梅,白容霖,刘伟成,等.东北地区农田主要杂草的病原真菌及其地理分布[J].吉林农业大学学报,2005,27(4):373-377.

[4]何伟,邓晖,牛永春,等.东北地区四种常见禾本科杂草病原真菌资源调查及其致病性测定[J].植物保护,2011,37(1):99-104.

[5]杨叶,刘美珍,孔祥义.海南常见杂草病原真菌资源调查及初步鉴定[J].热带作物学报,2007,28(1):85-89.

[6]张希福.豫北地区杂草植物病原菌资源调查[J].中国生物防治,1996,12(3):140-141.

[7]张猛,孙炳剑,刘建华.河南省禾本科农田杂草蠕形菌病原鉴定[J].青岛农业大学学报(自然科学版),2006,23(4):300-302.

[8]张天宇.中国真菌志,第30卷,蠕形分生孢子真菌[M].北京:科学出版社,2010.

[9]Sivanesan A.Graminicolous species ofBipolaris,Curvularia,Drechslera,Exserohilumand their teleomorphs[J].Mycological Papers,1987,158:1-261.

[10]魏景超.真菌鉴定手册[M].上海:上海科学技术出版社,1979.

[11]Lee S B,Taylor J W.Isolation of DNA from fungal mycelia and single spores[M]∥Innis M A,Gelfand D H,Sninsky J J,et al.PCR Protocols:A Guide to Methods and Applications.San Diego:Academic Press,1990:282-287.

[12]White T J,Bruns T,Lee S,et al.Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics[M]∥Innis M A,Gelfand D H,Sninsky J J,et al.PCR Protocols:A Guide to Methods and Applications.San Diego:Academic Press,1990:315-322.

[13]赵杏利,邓晖,牛永春.一种狗尾草病原真菌的鉴定及菌株致病性研究[J].菌物学报,2010,29(2):172-177.

[14]朱云枝,强胜.马唐病原真菌的分离筛选及其致病力测定[J].中国生物防治,2004,20(3):206-210.

[15]Chandramohan S,Charudattan R.Control of seven grasses with a mixture of three fungal pathogens with restricted host ranges[J].Biological Control,2001,22(3):246-255.

[16]Figliola S S,Camper N D,Ridings W H.Potential biological control agents for goosegrass[J].Weed Science,1988,36(6):830-835.

[17]黄世文,余柳青,段桂芳,等.禾长蠕孢菌和尖角突脐孢菌防治稗草的研究[J].植物病理学报,2005,35(1):66-72.

[18]陈勇,倪汉文.中国稗草病原真菌对稗草及水稻的致病性[J].中国生物防治,1999,15(2):73-76.

[19]张天宇.中国真菌志,第16卷,链格孢属[M].北京:科学出版社,2003.

[20]赵国刚.水葫芦致病菌的筛选及链格孢AlternariaeichchorniaeC416菌株的生物学特性[D].北京:中国农业科学院,2000.

[21]李荣金.百日草链格孢菌毒素的生产、分离、纯化和鉴定及其作为微生物源除草剂潜力的研究[D].南京:南京农业大学,2005.