航空术语的翻译与民航发展的关联

——兼论术语发展中的动态性演变

陈大亮 周其焕

(1.天津外国语大学,天津 300204 ;2.中国民航大学,天津 300300)

术语是学科的专业词汇,专业术语与学科领域的发展演变密切相关。术语翻译则从跨语言与跨文化的视角揭示了外来力量对行业发展的推动作用。一个术语的翻译可能会随着时代的发展而发生动态性的演变,其译名的意义也是动态变化的,必须不断修订才能与时俱进和维持生命力。本文选择航空术语的翻译与民航发展的关联作为研究个案,探讨了两者之间的内在联系,然后结合一些代表性的航空术语的翻译,分析了术语译名在稳定性和动态性之间的对立统一。

一 中国民航的发展与成长

虽然早在1919年国民政府的交通部成立了航空事宜处领导航空公司,但直到1930年才成立了中国航空公司,1931年成立了欧亚航空公司(1943年改组为独资的中央航空公司)[1]。两个航空公司都曾经管航线飞行,中间还成立了其他航空公司,但维持不久。1949年11月9日,两航在香港起义回归中华人民共和国,史称“两航起义”。

新中国从1949年以来,先后建立了军委民航局和国务院民航总局,中途曾几次改建,隶属交通部。新中国民航一开始使用螺旋桨飞机,20 世纪60年代引进了大中型喷气客机。80年代开始关注到航空带来的某些消极因素,诸如环境污染、非法干扰和劫机事件等。1980年在新建跑道和停机坪、登机门的配合完成后,大型宽体喷气客机(Jumbo)正式加入航班飞行。1983年进一步和国际接轨,当时国际民航组织成立了未来空中航行系统(FANS),以改善全球飞行环境中的通信、导航、监视和空中交通管理。从2008年起我国安全飞行上获得国际好评,总运转量跃居世界第二。2009年底全行业拥有运输机1417 架、民用机场166 个、国内航线1235 条、国际航线297 条、航空公司55家[2],并开始从民航大国向民航强国迈进。

二 航空术语的翻译与民航演进的关联

1949年以后的新中国建立初期,美国对我国实行经济封锁,使我国和西方国家隔绝,两岸三地隔离,再加上国际航空事业发展迅猛,我国航空术语和国际间的差距越来越大。为了缩小这种差距,需要吸收借鉴国外的先进技术,翻译在其中起了相当关键的作用。从某种程度上可以说航空术语的翻译见证了民航业的发展历程。

在翻译的过程中,经常发现外语中的很多术语在中文中找不到对等语,行业发展的不同步导致翻译过程中的认知偏差,出现译名错误或不统一。术语cabin 的译名就是一个典型的例子。《航空科学技术名词》[3]把cabin 译为“座舱”,《交通大辞典》[4]则译为“机舱”。这里混淆了“座舱”与“机舱”两个不同概念。实际上,“座舱”与“机舱”属并列词,前者人体绑定在座椅上,适应于高机动高G值飞行,往往对应于小型机;而后者人体有舒适活动空间,对应于大型机,因此cabin 应定名为“机舱”,定义为“供机组人员或旅客坐的舱段的总称”。出现这个问题,内因是民航术语缺乏行业上的自我针对性;外因是中国航空工业早期的发展以小型飞机和军机为强项,在飞机舱段上只有“座舱”一词。此外,航空制造业与民航不同,航空制造业长期不接触大型客机,因而没有“机舱”概念,所以只见到座舱、座舱盖、增压座舱,没有机舱、增压机舱。

从体制上说,我国航空科技在改革开放后才开始与国际接轨,很多地方与国外存在一定差距。例如飞机着陆系统上,地面控制进近GCA 制→仪表着陆系统ILS 制,又如高度计量制、雷达管制和通用航空上的体制等,这使得航空术语的系统化尚有缺陷。民航术语坚持区分“进场”与“进近”,认为这是着陆前的两个飞行接续阶段。早期地面(雷达)控制进场体制下从脱离航路到着陆前的全阶段都称approach,译为“进场”。民航现用仪表着陆系统下从脱离航路到着陆前划分为两个阶段:先是切入ILS波束的进场(arrival),截获ILS波束后是沿跑道中心直线飞行的(approach),因而进场仅是进近的前奏[5]。《航空科学技术名词》把landing approach译为“着陆进场”,又称“着陆进近”,显然是两种体制的混同。

在空中交通(air traffic) 方面,可以从术语的译名上看出民航术语演进的轨迹。以《航空科学技术名词》条目07.283 为例加以说明:“无方向性信标nondirectional beacon,又称全向信标,指能在360 度方位范围给航空器提供方位信息的一类信标。”这个译名把两个先后演进的导航系统“无方向性信标”与“全向信标”混为一谈,概念发生了偏差。“无方向信标”在360 度以内只能提供同质呼号信息,因此360 度以内的信息是nondirectional。而“全向信标”在360 度以内提供异质方位信息,因而两者决不能等同。前者只能提供电台的相对方位,后者才能提供航空器位于电台的具体方位线,即航空器和电台方向的绝对方位。维基百科上对这两个术语区别得很清楚:归航台,又称无方向性信标(NDB,non-directional beacon);甚高频全向信标(VHF omni-directional range,以下简称VOR)。NDB 与较新式的VOR、TACAN 等导航台相比,缺少测距等功能[6]。NDB 是一种最古老的导航设备,国际上在20 世纪40年代就开始使用。20 世纪末航行保障系统在技术上已有相当进步,陆空通信从落后的高频电报发展到甚高频话音以至卫星通信,导航从NDB 发展到VOR 和测距设备(DME),还有惯性导航和卫星导航。国际民航组织(ICAO)1993年采用的新名词中突出了空中交通管理(ATM),它包括空域管理、流量管理和空中交通服务的所有方面,空中交通管制(ATC) 仅仅是管理工作中的必要部分。这是一个重要转折,预示着未来将从片面的空中交通管制过渡到全面的空中交通管理,或者说从战术管制过渡到战略管理。总之,导航系统从无方向性信标发展到全向信标,从空中交通管制发展到空中交通管理,体现了航空术语的翻译与民航演进的关联性。

三 术语译名的动态性

不同国家、不同行业、不同学科、不同译者在翻译术语时存在不统一、不协调的情况,一词多义和一词多译现象还很普遍,反映了术语译名的动态性特征,也说明了术语具有变异的性质。孙寰认为,术语是语言动态模式的成分,在它的身上体现了稳定的符号系统和对它的不断重新认识的辩证统一[7]。语言不断在发展,科技不断在进步,人们的认识不断在深入,新旧术语不断在更替。因此,术语是稳定性与动态性的辩证统一。

随着学科发展的细化、交叉和不断深入,语言的历时性问题需要得到更多的重视,某些术语具有相当活跃的生命力,且使用广泛,因而往往导致其多样性,在使用时难以统一。这里特别注意到分支学科的针对性,因为分支学科概念的对象或方法有限,与其他学科略有不同,其指称用词不得不有所差别,从而形成了某些近似概念所对应的近义术语或变体。如integrity,在数学、计算机学中都已定名为完整性,这是针对数据来说的。但在航空学科和导航专业中,都译为完好性(又称完善性)。显然“完整性”强调数量,“完好性”或“完善性”是数量和质量兼顾,或偏重于数据的品质。又如drift 在航空领域译为“偏流”,指由大气中空气团的流动(当地该高度上的风)所形成的无动力物体的移动;在航海领域译为“漂流”,指由海面上由洋流形成的无动力物体的移动。共同之处在于都是无动力物体的移动,不同之处在于航空在大气中,航海在水面上,这时两者都属近义术语,只允许出现在不同学科间。

在翻译外来术语的时候,由于不同译者理解与表达的不同,使用的翻译策略不同,归化或异化的方法和程度不同,一个术语产生了不同的译名。外来术语在语码转换时,不同译借方法可能达到同义概念(音译、意译或两者兼顾),必然产生多种译名现象。例如engine 译为发动机或引擎,pitot 译为皮托管或空速管,total pressure 译为总压或全压等。遣词搭配或语序不同也会引起多种译名,例如直升机场或起降坪、起落坪,耐热限或热耐限等。选择义项的宽容或精确程度、雅俗、避讳等不同也会引起多种译名,例如中低空、毫米波、超声波、灵敏限、死区等。派生方法上词缀的选择影响着多种译名,例如“比”或“率”,“性”或“度”等。复合方法中采用了各种造词法,包括直义说明或转义意合,包括修辞手段在内的各种方法不再赘述。

另外,来自不同国家的术语,其等值术语各有不同的表述,汉译时就有不同。例如半罗盘、全罗盘译自俄语,而方向仪、定向仪和测向仪来自英语。又如“复飞”,英国人叫waive off,美国人叫go around,而汉语将再爬升后重复着陆的定义为“复飞”。所以对应于概念学术义的活译最容易被正确理解并接受。因此归化为汉语时,与其纠缠于源词的字面义的逐字仿译,不如按概念或其对应学术义整体活译更为贴切。如“驾驶舱”,英国人称flight deck,美国人称cockpit;“起落架”,英国人称under carriage,美国人称landing gear;又如仪表着陆系统决定飞机相对跑道位置和拨正飞行方向的左右引导台,美国人叫localiger,苏联人叫kypc,系不同程序下的表现,汉语早期已按俄语译为“航向台”,和英语的“定位”意相差甚远,但早已约定俗成。后来,微波着陆系统的方位台,美国称为“azimuth”,汉译为“方位台”,尽量统一。

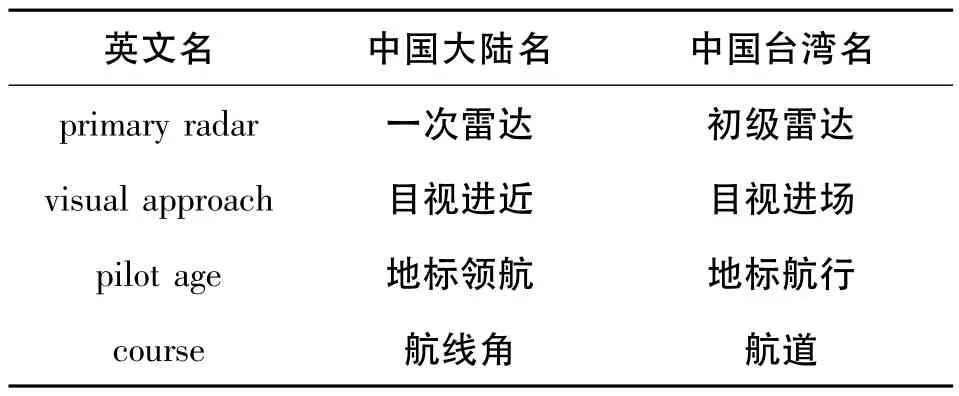

在汉语中,海峡两岸长期的语言隔离和信息隔离导致术语指称遣词上的差异,较多地出现在有用普通词语组合形成的偏离,如表1[8]。

表1 两岸航空术语不同举例

导致不同命名的根源,主要有两个方面:一是学术上的理解角度不同,各自采用了不同的修饰词;二是因一些普通语词和常识性语词上的差异,由它们衍生出大量不同的复合词术语。两者之中后者影响极大,因而两岸术语统一工作要在一些基本词(包括一些极为普通的语词和常识性语词) 上下功夫,相互沟通和探讨,求得统一和确切。

以上诸因素有时混淆纠缠在一起,致使短时难于协调统一,对此笔者建议:(1) 基于学科(或行业)的特殊性,认同学科术语的变体或近似术语而存在;(2)从历时性上承认某些学科术语变体的存在,不论其属于前瞻变体或后顾变体;(3) 允许不同地区的学科术语存在差异,建立对照以供查询,让时间来择优去劣;(4) 争取达到共时性术语的目标,但从术语的历时性观点来看,这只是相对的。

四 术语译名的规范化

术语的规范化是一个相当复杂艰巨的任务,涉及很多可变因素,尤其是规范外来术语的译名。正如全国科学技术名词审定委员会刘青主任所说:语际词汇的输入最能反映语际影响,因为翻译是一把双刃剑,既可丰富汉语词汇也可影响其规范[9]。从描写的角度看,术语实际具有多名性与动态性特征,从规定的角度看,术语应该具有单名性和稳定性特征。两者看似矛盾,但实质上是辩证的统一。术语的多名性与动态性可以通过规范化达到单名性和稳定性。

术语选择应该遵循准确性、单义性、系统性、语言的正确性、简明性、理据性、稳定性与能产性等原则[10]。按照这样的要求,有些术语的译名依据单名单义的原则进行规范。如total temperature 与total pressure 两个术语,民航有时译为“全温”“全压”,后来统一译为“总温”“总压”。统一后,民航就放弃了多译,这样在一门学科内做到了术语译名统一。同样的道理,pitot tube 由原来的音译“皮托管”统一为“空 速管”,bourdon tube 由“包端管”“波登管”统一为“弹簧管”。bread board 最初译为“面包板”,iron bird 译为“铁鸟”,后来分别改译为“试验座”“试样飞机”。这样不仅注重概念义与学术义,体现了术语的效用与功能,同时也遵循了术语的单义性原则。因此,如郑述谱所述:把术语划分成“已规范术语”与“未规范术语”两类,这对实际操作更有意义[11]。

译者应该拥有术语意识,对于已经规范了的术语,大家应该统一遵守;对于那些没有定论的译名,译者依照术语的八项原则选择合适的译名。为了维持汉语术语的单义性单名性,首先在词语结构上要全面符合汉语结构的形式规则,而语义层次上在语言和学术双方面都需要符合学科系统性和概念针对性(即学术义) 方面的要求,保证语言正确性和学术正确性。

新中国民航成立60 多年来,缺乏自上而下的民航术语的规范化和标准化,以及有权威性的编审公布工作,这和民航事业的发展与成长极不相称。虽有民航各部门各分支机构对自身名词陆续编审并印刷了很多小册子供内部发行,但这种分散的工作在编审上缺乏整体协调与统一,这就要求中国民航在理论工作上完善自己,拥有权威性的标准典籍,这样才能使全国科技名词委的择词采纳有所依据,才能使不同地区编审对照本有所依据,使不同国家的等价术语在语码转换时有所依据。

当前对航空学科在制造与应用、军航与民航中已存在明确分工但尚未形成学科术语上的分叉,所以在航空学科术语的内部协调非常必要。术语审定工作中的任务既包括各相邻学科(航海、航天、大气、通信、计算机等等) 之间的外部协调,也包括内部行业(设计制造、测试试飞、民航、军航、国家空中管制办,等等)之间的内部协调,以便保持航空学科在整体科学技术中的系统性,和内部分叉行业之间的平衡和针对性。

学科术语的审定、公布和修订是一个长期工作,在当前的信息时代,术语发展和变化很快,《航空科学技术名词》(2003 版) 应再次审定和适当修订后再予公布,保留确切概念,对学术义和定义做必要深入的校订,以及用词上的仔细推敲,根据前瞻性补充必要的词条。必须加深学科外部和内部诸方面的交流与协调,以及审定委员和出版编辑之间的交流与协调,使其更趋完善,并符合形势要求。建议及早筹备航空名词审定工作事宜。

术语属于语言范畴内反映概念的词汇,因此必然具有语言系统的某些特征,在审定和公布的同一时段内具有学术交流的相对稳定性。从语言发展的长远过程来看,语言系统创始期只有少量信息交流的普通词汇,在其约定中任意性大于强制性;及至后来,科技发展到相当程度有必要用语言传达科技信息时,术语应运而生。术语作为科技概念的语言约定,实际上属于普通词语组合的再约定而已,所以强制性大于任意性。

五 结语

在历时性方面,术语翻译与学科发展相互影响,割裂二者联系的研究方法不利于术语翻译,也不利于学科发展。术语的译名不是一成不变的,其意义也是动态变化的,必须不断修订才能与时俱进和维持生命力。术语的译名也符合进化论的原则,优胜劣汰,适者生存,经得住时间考验的译名就是最好的定名。透过术语翻译的历时性维度可以从描写的视角看到行业或学科发展的实际情况。因此,术语的审定是把译名规范化的过程,规范的结果是定名而不是译名。

[1]姚峻.中国航空史[M].郑州:大象出版社,1998.

[2]程婕.打破终极分离体系,中国航空呼唤系统立法[N].中国民航报,2010-05-27.

[3]全国科学技术名词审定委员会.航空科学技术名词[M].北京:科学出版社,2003.

[4]交通大词典编辑委员会.交通大词典:航空运输篇[M].上海:上海交通大学出版社,2005.

[5]周其焕.民航术语规范化探索[J].中国民航大学学报,2010(4):41-46.

[6]归航台.http://zh.wikipedia.org/wiki/.2013-04-20.

[7]孙寰.论术语的变异性质[J].中国科技术语,2010(2):16-19.

[8]周其焕.海峡两岸航空术语差异分析[J].术语标准化与信息技术,2002(2):8-11.

[9]刘青.关于科技术语定义的基本问题[J].科技术语研究,2004(3):14-18.

[10]冯志伟.现代术语引论[M].北京:语文出版社,1997:1-3.

[11]郑述谱.术语翻译及其对策[J].外语学刊,2012(5):102-105.