试论美国传教士狄考文创办登州文会馆的缘由

吴洪成 王 蒙

(河北大学教育学院,保定 071002)

登州文会馆的前身是由美国长老会狄考文(Calvin Wilson Mateer)及夫人狄邦就烈(Julia Brown)于1864年在山东登州(今山东蓬莱市)创办的蒙养学堂。经过多年的经营,学堂在该地声誉渐增,1876年学生邹立文、李青山、李秉义3人完成了全部10年课程,次年2月,狄考文为他们举行了隆重的毕业典礼,并将学堂定名文会馆,宣布邹立文等3人为该馆的首届毕业生。①1882年(一说为1884年)美国长老会差会部批准了该校扩建为大学的请求,英文名为Tengchow College,中文名为登州书院。②义和团运动失败后,各教会认为宗教事业发展时机到来,纷纷以开办教会大学作为教会扩展的契机。1902年在山东传教的英美传教士准备筹备一所联合大学,即后来的“山东基督教大学”,该大学由文、神、医三科组成且分三个地方办学,其中文科由文会馆与青州的广德书院合并成为一个学院,该文科学院后被称为广文大学或广文书院。1917年,该学院与英国浸礼会办的济南医学校、神道学校汇聚于济南,合并更名为齐鲁大学。1952年全国院系调整,齐鲁大学文学院归入山东大学。

登州文会馆的创办引进了西方教育制度,同时也带来了西方的科学。登州文会馆的成功在当时的中国社会上造成了不小的影响。那么,促成狄考文把登州文会馆开办成中国第一所教会大学的缘由是什么?这确实值得我们进一步探究与剖析。笔者试图根据有关的文献资源,对其促成因素进行归类梳理,不当之处尚祈达者教正。

一、基督教的办学传统

基督教的发展与教育始终有着十分密切的联系,甚至在历史上曾长期垄断着西方教育权。随着近代欧美传教士来华浪潮的开启,基督教教育观渐渐传入中国,其结果就是传教士在中国逐渐办起了曾被中国人视为“西塾”的教会学校。

1.基督教在欧美国家的办学活动

进入中世纪以来,西方的教育逐渐被基督教所主宰或控制,并形成了以修道院、大主教学校和教区学校为主的学校类型。基督教起先并未重视教育,甚至在历史上曾经发生过基督教会摧残科学、压制学术、阻碍文化发展的事件。③然而,出于自身培养传教士的需求,面对世俗社会生产生活与实用经济提出的新挑战,大约在10-11世纪即中世纪中后期以后,基督教开始逐渐关注并建立学校。到了中世纪末期,随着文艺复兴运动的兴起,反对神权、神性对人性的束缚,主张现世幸福及欲望的满足的人文主义新教育应运而生。④新教育给教育界带来了新的变化,中小学教育有所改革,大学中教育的物质功利性及现实意义不断被强化。

人文主义思潮在宗教领域也开始蔓延并最终促成了14-15世纪宗教改革运动的爆发。宗教改革运动是以路德教、加尔文教和英国国教为代表的基督教改革。这些新派的教育思想得到了应用,产生了如布肯哈根(J.Bugenhagen)、梅兰克顿(P.Melanchthon)等新教教育的推广者,建立了一批初级学校,也推动了剑桥大学、牛津大学等高等学校的改革。面对世俗办学的冲击,基督教教育一直不断调整以使自身能够适应社会的需求。直至今日基督教学校也并未消失,甚至在欧美、港澳的公私立学校中也有着重要的影响。

2.传教士在华开办的早期教会学校

从19世纪40年代到60年代末,来华传教士陆续开办了一些洋学堂,较为著名的有马礼逊学堂及宁波女塾。1839年11月1日由美国耶鲁大学毕业生布朗开办了马礼逊学堂,被视为中国创办西式学堂第一人。1844年英国“东方女子教育促进会”派阿尔德赛(Miss Aldersay)女士在宁波开办了女子学塾,该校被视为外国传教士在中国开办的第一所女子学校。早期传教士开办的学校在教学内容上虽然也涉及自然科学,但以宗教知识为主。毫不夸张地说,这些早期的学校是名符其实的扫盲性质的宗教学校。

《南京条约》、《黄埔条约》和《天津条约》签订后,西方传教士凭籍从不平等条约中获取的特权,纷纷来华传教、设医院、办学校。各地新设立的教会学校犹如雨后春笋,不胜枚举。据统计,到1860年,“天主教会小学约90所”。⑤基督教传教士,1844年时只有31人,到1860年增至100多人。教徒从6人猛增至2000人。⑥又据1877年“在华基督教传教士大会”的报告,自1842年至1877年,基督教在华设立的学校有350所,学生5975人。⑦早期教会学校的成功对后来狄考文在登州开办学校起了一定的启示作用。

无论是基督教在西方办教育的传统,还是传教士来华早期开办洋学堂的现实,这些都强烈地充斥在狄考文的潜意识里。不仅在思想上给狄考文提供了通过办学来提高基督教影响力的认识,也在现实中提供了在不同时空开办教会学校的可行性与必要性,同时这也使得他更加深刻地认识到教育对于人的影响。

二、中国士阶层对西学的渴望

1840年6月,中英鸦片战争爆发,英国依靠“船坚炮利”取得肮脏而非正义的胜利。中国出现了“三千年未有之变局。”1860年10月第二次鸦片战争失败,清政府在英法联军侵入北京的胁迫下,签订《中英北京条约》、《中法北京条约》、《中俄北京条约》,民族危机空前深重,中外矛盾抗争急剧上升。这种日削月割、国势日衰的特殊社会背景使得不少中国人清醒认识到国家实力的衰弱以及西方列强的强大,也逐步认识到科学及教育是西方强大的根源。清朝士阶层中的先进人士开始呼吁学习西学,如魏源倡导学习西方先进科学,并提出了“师夷之长技以制夷”的强国主张。“同光中兴”登上历史舞台,以“自强”、“求富”相标榜的洋务派感受到了西方列强“船坚炮利”的威力,于是极力主张学习西方资本主义国家的军事技术。洋务派首领、总理各国事务衙门大臣恭亲王奕䜣在奏折中说:“夫中国之宜谋自强,至今日而已亟矣,识时务者莫不以采西学制洋器为自强之道。”⑧曾国藩认为实现自强既要安置“贤且智者”到管理岗位上,也要广泛采用西方的技术。1862年五月初七日记写道:“欲求自强之道,总以修政事、求贤才为急务;以学作炸炮,学造轮舟等具为下手工夫。”⑨李鸿章根据他在上海的经验,多少已知道一些关于机械生产的复杂性及西方挑选和培养人员的办法。他得出的结论是,自强需要调整中国现存的教育制度和文官录取制度。⑩这些晚清重臣的观点凸显了清末有识之士对西方科学技术的渴望。

从19世纪60年代开始,洋务派先后在全国一些地方开设了一批学习“西文”、“西艺”的新式学校,培养洋务人才。在洋务运动期间,洋务派所开办的新学堂,大都是实行“方言”教育、武备教育和科技教育的专科学校。虽然洋务派所办学校由于局势压迫引进西方科学技术,且所办学校的规模、数量、水平与西方现代学校相比还有较大差距,但正是这种被动的应对使得这一东方古国开始了教育及社会的现代化进程。

传统教育在洋务运动推动下开始了它的现代转型。以狄考文为代表的以西方近代宗教神学及教育文化学者自居的新一代传教士审时度势,睿智地认识到“科学之花”必然在不久的将来开遍全中国。1877年狄考文发表的《基督教会与教育》曾阐释到:“许多中国人都在探索,渴望学习使得西方如此强大的科学,科学的名声已传遍中国的每一角落。基督教教会的良机,就在于培养以基督教真理来领导这场伟大的精神和物质变革的人材;这也是使西方科学与文明迅速在中国生根开花的良好时机。我认为,不仅要培养传教士,还要培养教员、工程师、测量员、机械师等,这是他们的责任和特有的权利。”⑪这篇文章正是在登州文会馆更名当年发表的,应该是文会馆从蒙养学堂、中学教育再递升到大学教育阶段办学经验的总结,也是办学实践历程中对教育认识的升华。

三、狄考文来华前人生经历的积淀

狄考文来华前,他本身的求学经历就让他亲自体会到了教育对于一个人的塑造及改变,并且,高等教育的影响更为明显。再者,狄考文在美国的一段办学经历更给他添加了珍贵的教学管理经验。这些亲身经历为他创办登州文会馆提供了一定的启迪与借鉴。

1.狄考文来华前的求学历程

狄考文,字东明,美国宾夕法尼亚州麦基兹波格人,1836年1月9日出生,父名狄约翰,是个小农场主,母名玛利亚。狄考文在家乡小学毕业后,考入根脱斯中学。一年后转学于费脱邑中学,1854年毕业后考入杰佛逊大学。在大学期间,他的数、理、化及英国文学成绩,均为优等。1858年大学毕业后,教书一年。在此期间,他立志要成为一名牧师,于是放弃教职进美西神学院,专攻神学三年。1862年从神学院毕业后,狄考文即被封立为牧师,被派到俄亥俄州的教堂担任神职一年。⑫

狄考文的上述经历加深了他对教会学校对青年人影响力的认识或理解,这种感同身受的体验自然成为了他来华办教育的动因之一。关于这一因素可以从狄考文在1877年召开的第一次在华传教士大会上宣读的《基督教会与教育》一文中找到相关论述:“无论哪个时代,基督教所到之处,它总称为知识界的朋友和保护人。各知识领域中绝大多数的杰出人物都是它的信徒。”⑬狄考文这一说法,全面而有力地描述了宗教与教育的密切关系,从而说明并论述了基督教办学,尤其从事高等教育实践的重要性。

2.狄考文来华前的办学经历

狄考文从大学毕业时就思考毕业后自己所从事的职业问题,他发现他的职业选择主要在两个领域:一是宗教布道,一是教学工作,而这也成为了他毕生为之奋斗的事业。大学毕业后,狄考文拒绝了新泽西州莱文学校的邀请,而去了条件相对较差且离家较远的位于宾夕法尼亚州的比弗中学(又称比弗学院)。这是一所濒临解散的学校,他斥资买下了这所学校,并对其进行改造。⑭关于这时期工作的体验或感悟,狄考文在《本人简历》中有所提及:“大学毕业后,我前往宾夕法尼亚州的比弗学院,负责该校事务。我发现在那里我一无所获,甚至第一学期(半年)我都难以支持我的伙食费。然而我奋发努力,准备接受一切挑战,争取胜利。我讲课、作报告、进行指导、尽快结交朋友,我发现学校大学有20名男生,都是走读生;而在我第三个学期离开学校时,学生人数增加到90人,其中30名住校生。这时我可以轻松地继续干下去并挣到钱,但是我感觉上帝在召唤我去传经布道,于是我离开该校,去了阿勒格尼的西方神学院。”⑮从叙述中可以看出狄考文在该校办学是成功的。为了扭转学校状况,他对学校进行了改造。狄考文四处宣传,增加学校学生的数量,由接手时的20名走读生到后来的90人的规模,其中30人为住宿生。学校办学出现这种转机使他获得了成功,不但有了一定的经济回报,还扩大了该校在当地的声誉,取得了明显的社会效益。

狄考文在比弗办学可以说相当出色,这足以说明他有办学方面的理念、热情及管理能力。这一办学经历为其在华开办登州文会馆提供了珍贵的教育资源和办好一所学校的经验与信念。开办比弗学院后,这颗倾心奉献开办教育的“种子”就已经烙印在其思想深处,尽管后来从事宗教工作一度中断,但这颗“种子”一旦种下就开始寻找机会再度发芽。而来华传教经历的曲折、丰富、困顿与探索,使他深深地了解到教育尤其是高等教育在中国黄海与渤海交汇处的山东半岛的重要性。因此这颗伺机待发的“种子”最终迎来了春天雨露的润泽,登州文会馆在中国发芽、快速生长、绚丽多彩且硕果累累,成为在中国生长的第一朵高等教育苗圃艺苑中的洋玫瑰。

四、狄考文身边两位异性的影响

母亲在狄考文的成长中对其产生了深刻的影响。当狄考文最后一次回国休假时有人问他谁对他一生的影响最大,他不假思索地脱口而出:“是母亲”。⑯狄考文之所以能够接受高等教育也是得益于母亲的支持。他的母亲非常重视教育,将教育放在了生活中的突出位置。外祖父在那个时代是个有着很深文学造诣、闻名遐迩的人。当狄考文的母亲还是小姑娘之时,她的父亲就决意让她接受起码的教育,遇到天气恶劣时,就背着她去上学。她终生的遗憾就是没有完成应完成的学业。虽然狄考文一生没有子女,后人没有办法通过其子女来体会他对高等教育的重视程度,但仅仅从在华开办教会第一所大学登州文会馆一事,就可以很明显地看出他对高等教育的执着追求。

就影响他认识到教育重要性的重要人物而言,如果说第一位是母亲的话,那么支持并推进他从事办学活动的另一位女性就是他的第一任妻子邦就烈。邦就烈于1838年出生在西宾夕法尼亚的一位木匠家庭,女子中学毕业后,她曾在一所乡村学校教学。在这所学校的工作,充分体现了她对于教育的热情、天赋及学生对于她的喜爱。后来开办的登州蒙养学堂相当部分的辛劳及勤勉力量源自于这位富有基督博爱、平等观念而又慈惠、细心的女性,正是她为狄考文重新把注意力从传教布道转为开办教育起了一定的启示作用。

到达山东登州还不到三个月,狄考文夫妇就决定开办一所学校。1864年9月,仅有6名学生的蒙养学堂正式开课,狄考文自任校长,教授西学课程,他的妻子兼总务,另外请了穷书生张臣汉,以当地的妇女负责炊事工作。在最初的十年里,这所学校几乎就是邦就烈一个人管理的,而狄考文的全部工作就是学堂教务及到烟台、登州城乡巡回传教。当传教遇到挫折没什么起色时,开办学校的声誉却与日渐增,本来就重视教育的狄考文自然就开始转向以教育为依托来传播基督教义。

如果说狄考文的母亲让教育这个因子深深潜入到他的思想意识,同时也让他体会到了高等教育的重要,那么原配妻子邦就烈的支持、配合与奉献则给了他新的启示:希望中国人受到他所享受过的西式教育,从而让更多的人受到基督耶稣的关怀,同时也能克服愚昧、贫困,提高人的知识、能力和素质。

五、狄考文在华传教的挫折

狄考文来华后前十年的主要工作是教堂牧师所世代沿袭的布道传教,宣扬基督福音,争取教徒,借以扩大教会的势力。当时交通非常不便利,他就通过坐搧子、骑驴和步行走遍了山东省的大部分地区,一个村庄挨一个村庄、走街串巷或是站在路边进行布道活动。布道的行程总计在12000到15000英里之间,其间共向异教徒们做了8000到12000次的布道演说。⑰这充分体现了这位虔诚基督教传教士对海外传教运动的痴迷。

在狄考文外出传教的旅途中经常发生意想不到的事情,有些甚至是非常危险的。一次去青州府的传教旅行中,在他们入住的旅馆里,人们从窗外往里窥探,甚至会突然闯进他们的房间里。有时他会用泼水或是挥舞棍棒的方式来驱逐这些入侵者。狄考文写道:“我们经过的每个村庄里,洋鬼子!洋鬼子!这个词语不绝于耳。他们并非总是这样称呼我,而是那些来围观我的人彼此之间这样说。然而,充满恶意地大声说出来,故意让我听到。”⑱在华传教不但要忍受来自中国百姓的冷漠,而且还要时时提防受到人身伤害。在这种环境下狄考文并没有放弃而是一直坚持着,但传教的效果可想而知,在来华初期的十年里,洗礼的人非常少,这迫使狄考文思考其他更加有效的手段。为了摆脱这种窘镜,使山东成为基督教传播中心,狄考文决定用教育的方式来推动基督福音宣传。

六、结语:作为现代意义大学发端的登州文会馆

以上五个因素相互作用直接促成了狄考文决心在中国从事教育活动,这就不难解释1876年该学堂学生邹立文、李青山、李秉义3人完成了全部十年课程,狄考文便立马借此机会于1877年2月改组蒙养学堂,更名为登州文会馆。1881年2月14日将登州文会馆扩建为大学的申请发给了美国长老会差会部,同时发出了一份“规划书”,其部分内容如下:⑲

1.将登州文会馆(Tengchow Boy’s High School)扩建为学院,校名为山东学院(The College of Shantung);

2.学院由山东传教团任命、差会总部认可的6名成员组成理事会管理;

3.学院学制为6年,主要学习中国典籍、普通科学知识及基督教伦理,特别是“四书”、“五经”、中国历史、《圣经》、世界通史、数学、物理学、精神和道德科学、基督教教义,等等;

4.学院的目的是根据基督教的观点,并在基督教的影响之下对学生进行有关中西学的全面教育;

5.学校所有课程均由中文教授,英语只在特殊情况下使用,才另外教授;

6.附属于学院另设有预备科,为学生升入学院作准备;

7.学院的最终计划是使学生自费上学,为做到这一点,学院的生活标准将严格按中国人的水平,并尽快训练一批能胜任学校教学工作的中国籍老师;

8.学院院址暂定为登州,是否迁往更中心的地区,以后再予考虑。

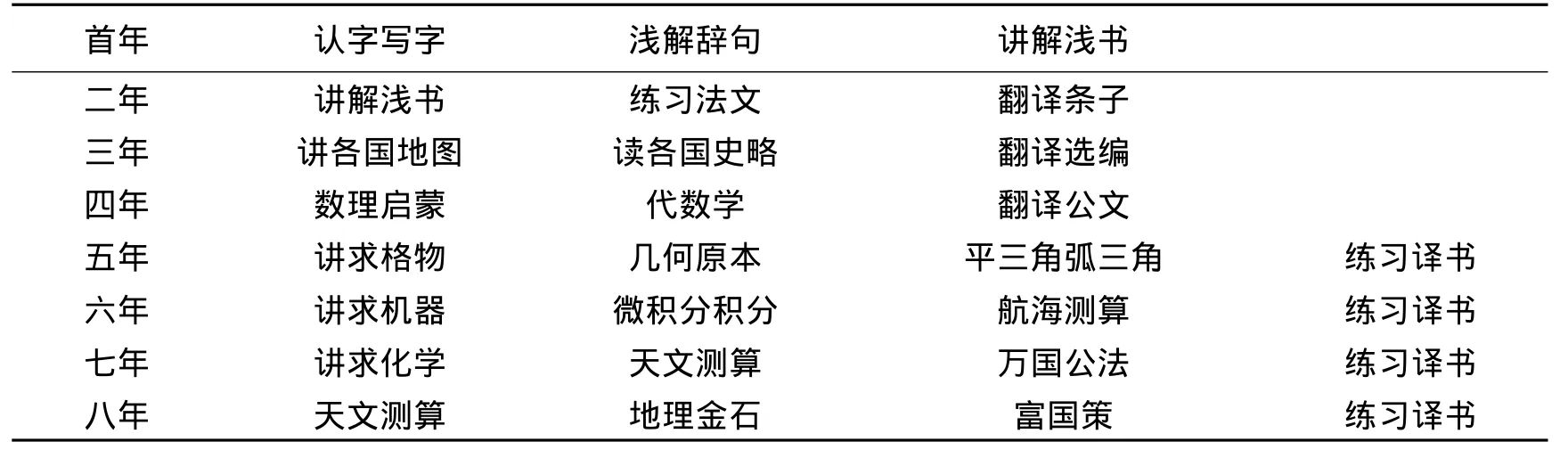

为了清晰凸显登州文会馆的整体教学水准,现将1891年登州文会馆正备斋分年课程表整理如下:⑳

登州文会馆正斋分年课程表(1891)

登州文会馆备斋分年课程表(1891)

一开始美国长老会差会并未同意狄考文的大胆设计与跳跃性行为方式,直到1882年(一说1884年)才正式批准升格为大学,英文名为“Shantung College”,且认为中文名“山东学院”过于耀眼,因此中文名仍旧为登州文会馆。最终,狄考文名副其实地成为在华开办“现代”大学的第一人。无论从时间,还是现代大学的规格标准上,文会馆都称得上中国第一所现代意义的大学。

在学界就“何为中国第一所现代大学”这一问题众说纷纭,主要围绕在登州文会馆、圣约翰书院及京师同文馆这三所学校。就时间来说,登州文会馆设立于1876年(但前身蒙养学堂创办于1864);圣约翰书院设立于1879年(但其前身培雅书院和度恩书院分别设立于1865、1866);京师同文馆创设于1862年,从表面上看好像京师同文馆为最早,但同文馆1862年时还只是教授外国语言、培养翻译人才的机构。

1860年恭亲王奕䜣有感于朝廷官员都不懂西语,在与西人处理外交中,凸显被动与不便。恭亲王及志同者建议在八旗子弟中挑选天资聪慧的少年,授予外国语言文字。1862年同文馆正式开办,第一任外籍教员是包尔腾教士(J.S.Burdon)。开办初期同文馆最为困难的是招收有培养前途的学生,这一问题一直到1895年中日甲午战争后才得以缓解。

1866年总理衙门上书建议增设科学馆,开设自然科学及天文课程,生徒从科甲正途官员中抽取。这一建议立即遭到了保守派的强烈阻挠,其中典型代表有大学士、翰林院掌院学士倭仁及御史张盛藻。他们认为,只有加强中国传统道德教育,清除一切外来影响,才是自强之根本。同时由于没有足够的学生,天文算学馆真正开课授学的时间一直推迟到1869年7月。

1867—1879年,由于糟糕的教学效果,使得同文馆进入了消沉期。1869年美国传教士丁韪良应赫德之邀受聘为同文馆的总教习,并开始着手对学校进行彻底改造,这也就是后来人们熟知的“八年课程计划”。改组后的同文馆实行两种课表,一种为包括外语的八年制课程,一种是没有外语的五年制课程。然而由于相关课程教师的缺乏使得同文馆的课程无法在1872年就得以完全实施,而是逐年增加,一直到1879年才得以完结。其中算学于1868年请李善兰为教习,化学为法人毕利干(M.A.Billequin)教授,万国公法于1869年聘丁韪良为教习,医学生理于1871年邀德贞(Dr.Dudgeon)讲授,天文于1877年聘美人海灵敦(Harrington)讲授,物理于1879年请欧礼斐(C.H.Oliver)讲授。因此1872年时同文馆尚未开设物理及天文学科,1872年同文馆改革后将要实施的“八年课程计划”也未完全得以实施。

为了对同文馆课程设置及办学水准有较为清晰的了解,现将1876年同文馆课程表附上:㉑

光绪二年(1876)公布的五年制课程

光绪二年(1876)公布的八年制课程

改革后的同文馆之所以不能有效的运行,其缘由为:1.传统的士阶层对西学的歧视使得学习者倍感压力,从而没有优秀的生源,入校学习者也因社会压力学习积极性较为消极;2.由于招生困难,主办者不得不给予入学者优厚舒适的生活环境,这就使得受社会歧视的学习者处在一个奇怪的“外紧内松”环境中,紧张的神经在宽松学习氛围下使得学习者因逃避外界压力而在学校中出现懒散、不努力的现象;3.由于老师们在激情地讲了一段时间课后发现学生不成器,而且还不好好用功,也就出现气馁现象,从而不再努力教课。这些因素相互作用最终产生恶性循环,同文馆在1894年中日甲午战争之前没有因丁韪良“八年课程计划”改革而发生根本性的改变也就不难而知了。

虽然“八年课程计划”使同文馆在课程设置与规章制度上初具大学规模,但遗憾的是由于清政府长期对西学的歧视,使得西学课程并未受到重视,办学尚未达到大学水准。1894年甲午战争后,战争的失败使清政府不得不重视西学教育,同文馆的八年课程计划才得以真正实施,大致达到了现代大学水准,但已错失了成为中国第一所现代大学的历史机遇。

圣约翰书院创建于1879年,其前身培雅书院和度恩书院分别设立于1865、1866年。教学程度为高中,因有学生毕业后愿留校进修高等教育课程,于1892年设立大学课程,其始大学学程仅为三年,1896年大学课程始定为四年。据该校校长卜舫济(F·L·Hawks Pott)在《记圣约翰大学沿革》中介绍:该校第一届大学程度教育毕业生3人于1895年毕业。同年,在美国立案,为圣约翰大学,“分设文理科、医科、神学科,得授予美国大学毕业同等之学位”。㉒因此,在成为近代大学的时间上,圣约翰书院比登州文会馆也要晚数年。

经上述比较,不难得出登州文会馆为中国第一所现代意义上的大学,狄考文为创办中国现代意义高等教育的第一人。登州文会馆把西学及西方教育管理制度系统引进中国,给腐朽的中国传统教育带来新的生机。由学校培养造就的同时期毕业生也大都成为当时中国各领域中的先行者,积极地影响了中国社会现代化的历史进程。

注 释:

①赵承福:《山东教育通史》,济南:山东人民出版社,2001年,第273页。

②⑮⑯⑰⑱[美]丹尼尔·W.费舍著:《狄考文传》,关志远、苗风波、关志英译,桂林:广西师范大学出版社,2009 年,第132、21、5、64、74 页。

③何晓夏、史静寰:《教会学校与中国教育近代化》,广州:广东教育出版社,1996年,第167页。

④ 贺国庆、于洪波、朱文富:《外国教育史》,北京:高等教育出版社,2009年,第93页。

⑤⑥顾长声:《传教士与近代中国》,上海:上海人民出版社,1991年,第107、117页。

⑦陈学恂主编:《中国近代教育大事记》,上海:上海教育出版社,1981年,第37页。

⑧朱有瓛、高时良主编:《中国近代学制史资料》第一辑(上册),上海:华东师范大学出版社,1983年,第14页。

⑨温林编:《曾国藩日记》(中),北京:京华出版社,2001年,第27页。

⑩费正清、刘广京著:《剑桥中国晚清史(1800-1911)》上卷,北京:中国社会科学出版社,2006年,第485页。

⑪⑬㉑㉒朱有瓛、高时良主编:《中国近代学制史资料》第四辑,上海:华东师范大学出版社,1993 年,第 92,84,71-73,427页。

⑫顾长声:《从马礼逊到司徒雷登——来华新教传教士评传》,上海:上海书店出版社,2005年,第242页。

⑭崔华杰:《狄考文研究》,山东师范大学硕士论文,2008年,第28页。

⑲史静寰:《狄考文和司徒雷登在华的教育活动》,台北:文津出版社,1991年,第57页。

⑳陈学恂主编:《中国近代教育史教学参考资料》(下),北京:人民教育出版社,1988年,第224-225页。