短刺法治疗乳腺增生

李永红,张万龙

(北京通州区中西医结合骨伤医院,北京 101100)

短刺法治疗乳腺增生

李永红,张万龙

(北京通州区中西医结合骨伤医院,北京 101100)

目的:探讨针灸治疗乳腺增生的临床疗效。方法:回顾性分析我科室2009年1月-2011年1月间收治的76例乳腺增生患者临床资料,将其随机分为治疗组和对照组,每组38例。对照组采用传统针灸方法进行治疗,治疗组采用短刺法针灸治疗。结果:短刺法治疗乳腺增生疗效显著,具有独特的优势。

乳腺增生;针灸疗法;短刺法;乳腺增生/中医病机;胃;肝;痰

据调查约有70%以上的女性有不同程度乳腺增生,该病已成为女性最常见的乳腺问题。此病发病率逐年上升,而且趋向低龄化,多见于20~45岁女性。[1]乳腺增生发病原因主要是由于内分泌失调。中医认为,冲任不调,情志不畅,肝气失于疏泄,气滞血瘀痰凝,导致乳中结块。因此乳腺增生常伴月经紊乱,面部色斑,情绪烦躁等不适症状。本文讨论传统针刺法与短刺法治疗乳腺增生的疗效对比。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我科室2009年1月-2011年1月收治的76例乳腺增生门诊患者,年龄25~50岁,病程1~3年。出现乳房胀痛,与月经周期相关,可触及大小不等的肿块。将患者随机分为对照组和治疗组,每组36例,2组患者年龄、病程以及临床特征方面差异无统计学意义。

1.2 诊断标准 根据全国中医学会外科学会乳腺增生诊断标准:1)临床上有乳腺肿块,且多伴乳房疼痛,连续3个月不能自行缓解。[6]2)排除生理性乳房胀痛、青春期乳痛及乳痛而无肿块的乳痛症。3)采用钼靶X线、B超等检测手段作为辅助手段,并排除乳腺癌、乳腺纤维腺瘤等其他乳腺病。76例患者经B超确诊为乳腺增生病。[2]

1.3 纳入标准 符合诊断标准,明确乳腺增生病;年龄在19~52岁的女性,月经周期规律;心、肾、肝等造血功能基本正常者;自愿参加本次临床研究者。

1.4 排除标准 不符合上述乳腺增生病标准;乳房良、恶性肿瘤;妊娠、哺乳期妇女;近1月使用治疗乳腺增生病中西药物;近半年内曾使用激素类药物; 近1个月正在参加其他药物临床研究者;合并严重的器质性病变或造血系统疾病及精神意识障碍者。

1.5 疗效标准 参照中医乳腺外科诊断标准,痊愈:乳房疼痛及肿块消失,停止治疗3个月不复发。显效:乳房疼痛消失,肿块缩小1/2以上。有效:乳房疼痛减轻,肿块最大直径缩小不足1/2,或乳房疼痛不减轻,而肿块缩小1/2以上。无效:肿块不缩小,或反而增大变硬;肿块不缩小,而单纯乳房疼痛缓解。

1.6 统计学方法 采用SPSS15.5软件进行统计学分析,计数资料采用百分比表示,以P<0.05为差异有统计学意义。

1.7 治疗方法 所有患者针灸治疗所选的穴位相同,对照组患者采用传统针刺手法,而治疗组患者采用短刺法。2组所选穴位有膻中、屋翳、乳根、章门,第3~5胸椎夹脊穴、足三里、丰隆、关元、三阴交、合谷、太冲等。对照组取穴按照常规方法进针,有针感后留针30min。治疗组取穴中膻中、屋翳、乳根、章门,第3~5胸椎夹脊穴采用短刺法,即所取穴位针刺时一手先在穴位上探查,摸到穴位处的骨骼位置,另一手持针,进针后两手相互配合,以针尖触及穴位的骨骼处,并沿着骨膜表面上下摩擦几次,产生较为明显的酸胀针感为佳。胸椎夹脊穴以局部胀感或向乳腺放射为佳。取得针感后,将针提至浅部留针,每次30min。2组治疗均为每天1次,10次为1疗程。连续治疗2~3个疗程评估疗效。

2 结果

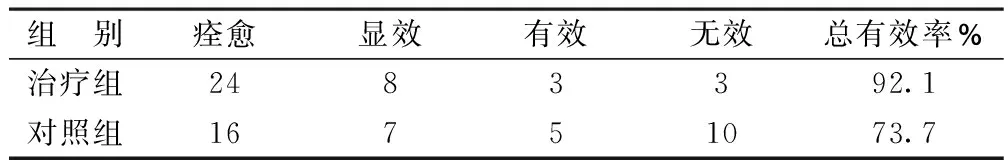

治疗2~3个疗程后,治疗结果如表1所示。

表1 2组患者疗效比较(n=38)

注:治疗组与对照组相比,P<0.05,差异具有统计学意义。

3 讨论

现代医学认为乳腺增生与女性体内的激素周期变化相关,好发于20~45岁女性。当机体处于紧张、烦躁、高龄未婚、产后不哺乳,以及某些慢性疾病等情况下,可能导致乳腺增生组织复元不全,就会形成乳腺增生,症状表现为乳小叶结节性颗粒,乳房胀痛及乳头溢乳等。

乳腺增生患者存在细胞免疫功能及性激素的紊乱,针刺可以调节这种紊乱。使下丘脑—垂体—卵巢轴性激素分泌节律基本恢复正常,降低乳腺组织对雌激素的敏感性,从而抑制细胞增殖速度,使增生的乳腺组织恢复正常。针刺可降低乳腺增生腺体的血流阻力指数,改善乳腺组织的X线征象,减轻腺体的增生[4]。

中医认为乳腺增生多由思虑伤脾,郁怒伤肝,气滞痰凝而成。治宜疏肝解郁,化痰消结。《黄帝内经》指出,足阳明经从乳房循行而过。由此可见乳房疾病与胃相关。《灵枢·经脉第十》:“胃足阳明之脉,……其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气冲中”。《丹溪心法》中指出乳房疾病与胃、肝经关系较为密切:“乳房阳明所经,乳头厥阴所属”[3]。古代文献中,与乳腺增生相关的病名有乳中结核、乳核、乳癖、乳痰、乳痨、乳疽等。

乳房属胃经,乳头属肝经,乳房疾病治宜疏肝、泻阳明痰结。所选穴位中,膻中为气会,可行气通络。屋翳、乳根属足阳明胃经,可通络散结。章门为脏会,又是肝经募穴,能疏肝理气散结,通络消癖。第3~5胸椎夹脊穴解剖位置正属于乳房部位的脊神经分布区。足三里、丰隆为胃经穴位,可理气活血,化痰消瘀。关元、三阴交有助于调节激素水平。合谷主气,太冲主血。理气活血,调整阴阳。[4]

短刺见于《灵枢·官针》:“凡刺有十二节……短刺者,刺骨痹,稍摇而深之,致针骨所,以上下摩骨也”。短,接近之意。因刺深至骨,故名短刺。操作方法为针体深至骨部,在局部行均匀提插手法,摩擦骨骼,以行气活血,宣通痹阻。因乳腺增生病位较深,针刺入需深,为防止针刺时伤及浅表卫阳之气,针入后轻轻摇动针体可让浅表阳气散开,再进针至深部,刺营无伤卫。短刺时针尖直达病所,以免不及,可收到较好疗效。由于刺入深,刺激量较大,对于一些体质虚弱患者应尽量少取穴,不留针。乳腺增生局部压痛明显,痛则不通,通则不痛。局部气血不通,运行不畅,气滞血瘀而致疼痛。短刺法有助于松解黏连,缓解疼痛。

[1]刘红梅,卞卫和.中医药治疗乳腺增生病的研究进展[J].中医药导报,2006,12(2):81-83.

[2]李中玉.乳腺增生病中西医诊治全书[M].北京:中国中医药出版社,2004.

[3]元·朱震亨.丹溪心法[M].上海:上海科学技术出版社,1959.

[4]石学敏.普通高等教育中医药类规划教材针灸治疗学[M].上海:上海科学技术出版社,1998.

[5]王建英,智春宁.针刺治疗乳腺增生病22例[J].吉林中医药,2005,25(6):42.

[6]楚云杰.推拿结合针灸治疗乳腺增生30例[J].长春中医药大学学报,2012,28(4):670.

R246.3

B

1003-5699(2013)06-0621-02

李永红(1972-),女,医学博士,主治医师。研究方向:针灸临床工作。

2012-11-23)