椎体后部结构退行性变螺旋CT诊断

王广平,白红军 (荆州市中医医院放射科, 湖北 荆州 434000)

姬广海,熊 浩 (长江大学临床医学院 荆州市第一人民医院影像中心,湖北 荆州 434000)

椎体后部结构退行性变螺旋CT诊断

王广平,白红军 (荆州市中医医院放射科, 湖北 荆州 434000)

姬广海,熊 浩 (长江大学临床医学院 荆州市第一人民医院影像中心,湖北 荆州 434000)

目的: 探讨椎体后部结构退行性变的螺旋CT诊断价值。方法:搜集医院脊柱退行性变病例81例,全部病例都有伴随临床症状,且经多排螺旋CT扫描并骨重建。结果: ①椎体后缘骨质增生及椎间盘病变组,CT扫描原始横轴位及多维后处理显示骨质增生方向与增生程度与神经根受压情况;②小关节病变并椎间盘病变组,小关节病变包含小关节骨质增生、小关节关节软骨盘变性;③椎体后缘及小关节骨质增生合并黄韧带肥厚组,MPVR/MPR重建的矢冠轴图像上还可以明确有无相应层面神经根鞘走形与压迫硬膜囊的程度。结论:螺旋CT三维重建较常规CT扫描比较,三维重建具有多平面、多方位成像技术,并在重建的矢冠轴或者其它方位上明确显示椎体后缘与小关节骨质增生的程度、方向及范围,同时可以满意显示椎体后部的解剖结构。

椎体;后部结构;退行性变;螺旋CT

椎间盘和小关节构成1个三关节复合体[1]:即由上下相邻2个椎体、1个椎间盘及2个小关节构成,并附着后纵韧带与两侧黄韧带。收集30~45岁年龄段81例病例,其中颈椎24例、胸椎5例、腰椎52例,对其进行回顾性分析研究,探讨三关节复合体病变与临床症状对应关系,评估其影像特征与临床相关性。

1 对象与方法

1.1对象

搜集病例81例,全部病例中男性48例,女性33例。年龄30~45岁,平均年龄38.5岁。临床症状以颈胸腰部疼痛为主76例,四肢感觉减低16例,18例部分四肢功能障碍。全部病例均CT平扫及三维后处理重建扫描,分别对椎体后缘骨质与韧带改变以及椎小关节病变与椎间盘病变进行分析。

1.2仪器与方法

1)使用GE Advantage Prospeed后处理工作站ADW3.1扫描方法与步骤如下:①扫描方法。常规横轴位平扫及后处理骨算法重建,视野320mm×320mm,层厚3mm,进床速度为2mm,管电压120KV电压,电流180mA。②图像处理方法。使用骨算法重建图像,于工作站使用表面遮盖法(SSD)、多平面重建(MPVR/MPR)生成矢状位、冠状位及横轴位图像。③图像分析。将全部病例分为6组:椎间盘改变组;小关节改变组;黄韧带改变组;后纵韧带改变组;椎体后缘骨质增生组;混合组,即以上述某一组病变为主,附加其它组改变。将其中混合组分为:椎体后缘骨质增生及椎间盘病变组;小关节病变合并椎间盘病变组;椎体后缘及小关节骨质增生合并韧带肥厚组,其中单侧病变28例次,双侧25例次,骨质增生42例。

2)采用单纯表面遮盖法(SSD)。对骨质表面状态显示较佳,并能在工作站进行多方位旋转观察,但对椎体内骨质无法显示。本组病例30例采用此法供临床医师参考。

3)采用多平面重建法(MPVR及MPR)。显示椎体内骨质密度变化以及关节软骨面下骨质改变以及相邻黄韧带与后纵韧带变化,并由工作站后处理产生多轴位二维矢、冠、轴位图像,显示骨性椎管及硬膜囊改变。本组所用病例均使用此法。

4)所有图像经由2名CT诊断医师共同观察,并按组分类。

2 结 果

2.1椎间盘组

①椎间盘突出改变:38例,其中腰椎32例、颈椎6例;②椎间盘变性(真空征象):24例,其中颈椎3例、腰椎21例;③椎间盘膨出:12例全部为腰椎。

2.2小关节组

包含小关节骨质增生、关节软骨面下骨质囊样变及小关节关节软骨退行性改变。颈椎12例,腰椎44例。

2.3黄韧带组

①黄韧带增厚中颈椎12例、腰椎15例;②黄韧带钙化性增厚,颈椎3例、腰椎5例。

2.4后纵韧带组

①后纵韧带增厚中结节状增厚颈椎12例、腰椎12例,条状增厚颈椎3例、腰椎12例、胸椎4例;②后纵韧带钙化性增厚,颈椎14例、胸椎1例、腰椎13例。

2.5椎体后缘骨质增生组

椎体后缘骨质增生,部分增生形态向椎管内突凸,致相应平面椎管径线变窄,颈椎12例、胸椎3例、腰椎35例。

2.6混合组

其包含上述一组为主征象并发其他组征象者。①椎体后缘骨质增生及椎间盘病变组:CT扫描横轴位图像椎体层面上清晰显示椎体后缘骨质增生程度,并经后处理MPVR/MPR矢冠轴位图像上可以明确显示骨质增生方向与增生程度,并显示不同程度椎体后缘骨质增生形态对神经根鞘走行区有无压迫而造成的外侧椎管狭窄情况,同时也可以观察椎间盘膨出、突出对相应层面硬膜囊压迫或者骨质增生一并与突出、膨出椎间盘对其受压程度的分析。②小关节病变并椎间盘病变组:小关节病变包含小关节骨质增生、小关节关节软骨盘变性。真空征为椎间盘以及小关节软骨盘变性的特征性表现,单纯螺旋CT横轴位对其病变表现均可满意显示,同时对合并椎间盘膨出、突出某一偏侧性方向可以明确显示。③椎体后缘及小关节骨质增生合并黄韧带肥厚组:于螺旋CT常规平扫横轴位可以显示韧带肥厚程度,同时MPVR/MPR重建的矢冠轴图像上还可以明确有无相应层面神经根鞘走形与压迫硬膜囊的程度。

3 讨 论

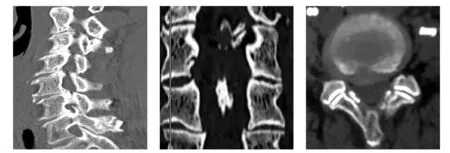

国内外文献与研究表明脊柱的功能单位是由相邻的椎体、椎体间的椎间盘以及左右两侧小关节组成,因而在功能上椎间盘和小关节构成的椎体后部结构,形成一个三关节复合体。该区域的椎体后部结构退行性病变包括如下[1-3]。①椎体后缘与两侧小关节骨质增生:其增生方向可以向上、内及外侧进展,增生的程度和方向可以导致不同的相应临床症状,小关节增生向上可导致上关节突延长,压迫神经节,引起相应神经区临床征状;小关节向内增生可累及骨性椎管内侧缘,压迫沿下一个椎弓根下走行的神经根鞘走形区,两种因素合在一起造成外侧椎管狭窄,小关节增生方向向下则无明显临床意义(图1、2)。②椎间盘病变:包含膨出、突出以及椎间盘变性,膨出与突出椎间盘主要区别于是否有椎间盘周纤维囊破损,破损的纤维囊可以导致炎性反应,刺激硬膜囊产生临床显著疼痛症状。③单纯小关节病变:有作者认为单纯小关节少见,一般合并伴随椎间盘病变(图3、4)。④后纵韧带、黄韧带可以导致相应层面椎管径线变窄(图5、6)。

图1 横轴位:两侧小关节骨质增生 图2 重建矢状位显示椎体后缘骨质增生以及对神经根走行区的压迫程度、骨质增生的方向 图3 椎间盘突出、椎体后缘骨质增生及后纵韧带钙化,致其相应层面椎管继发性狭窄

图4 小关节增生并椎间盘突出、继发性神经根走行区狭窄 图5 后纵韧带骨化向椎管内突凸(重建冠状位) 图6 黄韧带增厚型钙化,致其相应层面继发性椎管狭窄

常规CT扫描横轴位平扫对于椎体后缘骨质增生以及两侧小关节骨质增生的程度、增生的分析能够显示,本组病例中均结合MPVR/MPR图像综合分析,表明较单纯使用CT横轴位更佳,二者结合可明确显示骨质增生的程度与增生方向,对临床相应症状意义较大。对于椎间盘与小关节软骨盘的变性的特征征象即真空征,一般采用两种重建方式予以显示。对于椎体关节面下的囊状骨质改变:多平面重建可满意显示,可以提示临床早期诊断,并进一步提示临床是否有无关节囊病变。小关节附属结构中韧结构本组仅仅研究了黄韧带,对其它棘上韧带、棘间韧带、横突间韧带均无研究,也是本组研究缺陷。

总之,螺旋CT三维重建较常规CT扫描比较,它能显示更多的诊断信息,并在重建的矢冠轴或者其它方位上明确显示椎体后缘与小关节骨质增生的程度、方向及范围,同时可以满意显示椎体后部结构其它相关信息。多排螺旋CT在临床上广泛使用以及重建技术的发展对操作技术要求更为精细,作者认为螺距与层厚的选择以及原始图像后处理的方式是决定图像的关键因素。椎体后部结构的研究可以进一步提示临床对于脊柱功能的变化与相对应的症状,需要我们在影像学作更为深入的探讨。

[1]孟悛非译.脊柱与脊髓影像诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2009:131.

[2]江浩.骨与关节MRI[M].上海:上海科学技术出版社,1999:48.

[3]邱健泰译.影像诊断学[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2001:361.

2013-05-14

王广平(1967-),女,副主任医师,主要从事放射诊断工作。

R445.3

A

1673-1409(2013)24-0012-03

[编辑] 何 勇