从传统到当下——甘肃西和乞巧节文化空间变迁研究

刘 宪

(温州大学 社会与民俗研究所,浙江 温州 325035)

一、西和乞巧节产生的历史根源

位于甘肃陇南地区的西和至今还存有独具特色的乞巧习俗。每到农历六月三十,当地女性着装一新相聚在一起通过乞巧表达自己的情感和愿望。整个乞巧活动一直持续到七月初七深夜。时至今日,和全国其他地方乞巧习俗渐衰乞巧活动渐弱的现状相比较,西和乞巧节之所以能够活态的存在于民众的日常生活中,与当地的历史文化有着密切关系。

乞巧节的产生缘由大都和牛郎织女浪漫的爱情传说有关。而西和民众崇拜的织女神却和该地历史有着很大关系。20世纪90年代初,位于西和北部礼县一带的大堡子出土了秦先公墓葬群。作为最早统一中国建立中央集权的秦王朝,其先祖早期就生活在地处西汉水上游的西和、礼县一带。《尚书·禹贡》上写道:嶓冢山导漾,东流为汉水。由漾水引出的西汉水不仅是一条有着悠久文明史的河流,其流域还“率先步入了农耕社会,成为我国农业的发源地”,[1]为男耕女织的小农生产模式和牛郎织女传说的产生奠定了基础。据《史记·秦本纪》记载:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生大业。”[2]在西汉水上游生活的秦人始祖女修以她聪慧的天资发明了织布。一般而言,民众为了不轻易忘记某一文化创造者往往将其神化。而西和、礼县一带的织女恰是“由以织出名的秦人远祖女修而来”。[3]而与秦文化相距不远的周文化发祥于甘肃庆阳马莲河流域。《山海经·海内经》说道:“后稷是播百谷,稷之孙曰叔均,是始做牛耕。”赵逵夫先生曾在其《论牛郎织女故事的产生与主题》一文中指出,牵牛的原型就是周人祖先叔均。后来由于周王朝东迁,秦人也相继从西垂之地(即今西和、礼县一带)迁移到先周所居之地,才致使周、秦文化得以交融。随着时代发展,人们忘记了牛郎织女背后真正的含义而将其简单的看作天上的两颗星宿,并随着自给自足的农业经济的发展升华为反映自耕农家庭生产生活模式的传说,影响至今。事实上西和民众在整个乞巧节中一向给予织女很高的地位,牛郎反倒不受重视,也正好证明了其为一种变相的祖先崇拜。总之,西和乞巧节是在当地深厚的历史文化背景下自发产生的一个独具地方性特色的民俗节日。

二、传统西和乞巧节概述

西和乞巧节一般从农历六月三十起到七月初七深夜结束,可节日筹备活动早在六月上旬就已经开始了。所以从广义的角度讲,西和乞巧节应该分为节前筹备阶段和乞巧活动阶段。

(一)节前筹备阶段

1.选址

选址即确定坐巧人家。为了能够让乞巧节顺利进行,当地热心于乞巧的女性会义务地选择当年的坐巧人家。确定坐巧人家的标准是:首先家中是否有姑娘乞巧;其次家庭环境是否宽敞以允许姑娘们乞巧;再次是地理位置是否便利;而最重要的一点是主人是否好客,不怕麻烦。

过去当地人争相坐巧缘于村民们相信巧娘娘(即织女)能让家里长期不孕的妇女怀胎生子。如果没人愿意坐巧,那些富有热心肠的姑娘们总会通过各种方法最终确定乞巧场所。一旦坐巧人家选定后,这些姑娘也就成了整个乞巧活动中的领导者和负责人,被当地人称作“巧头”。

2.生巧芽、做巧馃

乞巧节作为一种周期性的岁时节日,和其他节日一样拥有象征其内涵的节令食品和植物。巧芽和巧馃就是西和乞巧节独具特色的岁时植物和食品。一方面精致美观的巧芽、巧馃可作为贡品敬奉给织女,另一方面当地人认为这些贡品一旦供奉给神灵,同样具有灵气,因此会在七月初七晚上用来卜巧。

生巧芽所用的食材不一。受当地自然环境和农作物生产的影响,西和姑娘们一般选用小麦、玉米、豌豆或是扁豆生巧芽。过去凡是要参加乞巧的年轻姑娘至少自备一束巧芽。如果没有则被认为对巧娘娘不虔诚而不能参与初七迎水卜巧活动。可见,巧芽在整个乞巧活动中一方面作为一种乞巧工具,另一方面被看作是沟通神灵的特殊媒介。

当坐巧人家确定之后,这户人家就开始忙活置办巧馃。将揉好的面煎制成各种花样形状就是当地人所说的巧馃。这些花样有象征多子的石榴花,象征财富的核桃,象征长寿的菊花等等。一般只有在乞巧活动结束之后,巧馃才会被当地姑娘们分享。

3.练歌和备装

传统西和乞巧节除了祭神仪式外,大部分环节就是唱乞巧歌,即唱巧。为了确保唱巧不败给邻村,当地姑娘会在六月下旬早早地对所唱巧歌的曲调、歌词、动作进行统一排练。20世纪30年代西和名贤赵子贤先生组织学生搜集的《西和乞巧歌》是我们认识西和乞巧节和当地女性地位的重要文献。从《西和乞巧歌》所记载的内容看,传统西和乞巧歌涉及范围十分广泛,包括反映家庭生活、社会习俗、地方时事政治和传说故事的俗世生活歌;还有专门在仪式活动中传唱的仪式歌。

乞巧节同时也是展现姑娘们美丽靓影的绝佳时机,每当节日来临之前,参加乞巧的姑娘们都忙着准备自己的新衣服。过去由于生活条件所限,当地人只能自制衣服。现在由于生活条件的改善,姑娘们有能力到县城商铺里买自己喜欢的衣服。这些富有时尚潮流气息的衣服,也为传统西和乞巧节增添了不少现代韵味。

4.请巧

乞巧节信奉的神灵自然是织女神,当地方言把所有女性神灵都称为“娘娘”,所以,织女神也即“巧娘娘”。巧娘娘作为整个乞巧活动中的核心角色,当地却没有一座巧娘娘庙。为了能让人神交流以更直观的方式展演,西和流行一种“造巧”的说法,即纸扎巧娘娘像。纸扎巧娘娘有两种类型:站立式和坐轿式。为了表示恭敬,姑娘们把在纸活铺订做和购买巧娘娘纸像的整个过程叫做“请巧”。

以上就是传统西和乞巧节节前筹备阶段。从确定场所、召集人员、筹集物资再到围绕仪式活动而进行的“请巧”环节,整个环节完全是民众自发有序地展开的。

(二)乞巧活动阶段

从农历六月三十到七月初七是正式乞巧活动时间。在这七天八夜里整个活动包括迎巧、祭巧、拜巧、娱巧、卜巧和送巧六大环节,而且每个环节都围绕一定的仪式来展现。

1.迎巧

为了能让织女顺利来到人间接受当地民众的祭拜,农历六月三十晚上姑娘们会进行迎巧仪式。在此之前举行“手襻搭桥”仪式。当地民众认为天上的织女和人间的牛郎被浩瀚的天河所阻挠,为了能够让织女顺利回到人间,姑娘们会把端午节所系的红手襻(用红头绳编成的各种花样系在手腕上,当地人称为“手襻”)绾在一起,由两位姑娘各持一端分别站在河水两岸将其投入河里,同时其余姑娘点蜡、炷香和焚表,集体跪拜并唱《搭桥歌》。这样织女就可借助手襻所搭之桥顺利来到人间,并成为整个乞巧活动中的主判官。

迎巧即将织女像迎到坐巧人家之意。迎巧地点一般是村里十字路口或河边。三十晚上乞巧姑娘一同来到迎巧点,除一人负责端香盘(里面盛放巧芽、香、蜡、纸、表)外,巧头带领其余乞巧姑娘手捧织女像集体跪拜在迎巧点,边跪边唱《迎巧歌》,祭拜完后伴着迎巧歌随同织女回到坐巧人家。从走进坐巧人家起到七月初七送巧结束前,这户人家就成了织女临时性的神圣场所,家门全天开放,随时迎接村内外女性前来祭拜织女。

2.祭巧

祭巧分个人和集体两种祭拜形式。其中最为隆重是七月七举行的集体转饭祭巧仪式。这天姑娘们会在坐巧人家庭院中央摆放一张八仙桌,将所有供品陈列其中。我们可以从《西和乞巧歌·坐神迎巧篇》中看到贡品的丰富和多样:“八仙桌子正中摆,四个板凳两面排。上坡里挂的古人的字,门上贴的新对子。大花瓶里菊花黄,桌上的贡品满屋里香。文县的柿饼大又软,兰州的枣儿味道甜。天水的桃儿一包水,成县的李子红又圆。六巷的柿子是金黄,十里铺的酸梨闻着香。上庄里拿的八盘梨,下庄里拿的化心梨。各样贡品摆全了,把巧娘娘等了一年了。”[4]90-91这些贡品都是西和及周边地区的特产,把它们搜罗在一起专为每年的这个时节。可见乞巧节在当地受重视程度。

等贡品摆放好后姑娘们列队跪拜在供有织女神像的神桌前,开始了转饭仪式。“其中一人手端盛水大瓷碟,上面放有棉花制作的鸳鸯数对,另一人手端小木盘,盘内盛放供织女梳头的梳子和篦子。”[5]大家列队从正庭出发走向庭院,边走边唱《转饭歌》。走到八仙桌时,旁边两位姑娘会虔诚地将供品递给前来转饭的姑娘。这样依次传递,直到所有供品都被放在供桌上,整个仪式才算结束。过去在举行这一盛大活动时,都会吸引村内外许多民众前来观看。

3.拜巧

西和地处西北偏远地区,过去受三从四德观念的影响,当地女性的地位一直很低下。“四岁五岁穿耳环,七岁八岁把脚缠。十一岁上不出门,媒人登门问行情。六尺画布一瓶酒,打发女儿跟着走。伺候阿家把花扎,挨打受骂养娃娃。只让喝汤不给饭,一点不对让滚蛋”[4]11-12是西和女性一生命运的写照。只有在乞巧的七天八夜里,未婚姑娘们才被允许走出家门接触外界。其中拜巧就是她们进一步拓展自己生活圈子的主要途径。所谓拜巧就是相邻的乞巧点互相拜访。除了彼此之间相互切磋针线技艺和唱巧外,还要赠送一种特殊的礼物——巧芽。当地人把这种礼物的流动称为“行情”。顾名思义,“行情”完全基于一种互惠原则,如果一方没有如约拜巧,那么第二年另一方就会取消双方的拜巧关系,并认为对方太不尽人情而责怪对方。

由于要到外村拜巧,所以姑娘们都会穿上之前精心准备的新衣服,认真打扮一番。伴着歌声列队经过村子的时候,往往吸引很多父母围观。这也为已到结婚年龄的青年男子选择配偶提供了绝好的机会。

4.娱巧

乞巧的大部分时间是用来唱巧。姑娘们相聚在坐巧人家,通过唱巧诉说对织女的祈望,抒发自己内心郁结的情绪。娱神的同时也在娱人。有时情到深处还会伴有简单的肢体动作。这些乞巧歌都是直接从现实生活中提取而来,属于“我口唱我心”,有很强的现实性、实用性和抒情性。例如,在反映社会风俗方面,西和女性借助乞巧歌表达了对缠足恶俗的深恶痛绝和对自身不幸命运的悲哀:“眼看就要乞巧哩,大姐说着还早哩。逼着赶出一双鞋,咯噔咯噔扭着来。三扭两扭扭颠了,可惜大姐的手段了。都怪缠成小脚了,这一辈子没说了……”[4]32

在整个娱巧环节中还会不定期的进行一种占卜活动,当地人称作“跳麻姐姐”。至于“麻姐姐”是谁当地人也不是很清楚,只是将她看作可以预卜福祸和未来的女巫,通过不停的起跳请神附体。由于整个活动带有一定危险性,除特殊原因如自己当年运气不是很好,想破除身上厄运自愿跳“麻姐姐”外,一般跳神姑娘是大家公认推举出来的。由上可见,即使在娱巧环节中还是存有原始巫术的遗迹。

七月初七是整个乞巧节最为热闹的一天。这天将举行迎水、吃巧饭、照花瓣卜巧和送巧仪式。

为了能够在初七晚上用供奉给巧娘娘的巧芽卜巧,姑娘们会在这天一早来到村子附近的泉边或井边汲水,当地人称之为“迎水”。迎水点的选定完全取决于水质清澈与否以及平时打水人数的多寡。为了确保水的灵性姑娘们会早早来到迎水点,在鞭炮的轰鸣中手拿香盘集体跪拜并唱《迎水歌》,等打满所带碗罐后,姑娘们才回到坐巧人家。传统的迎水时间一般都是在早晨,不同村落的乞巧队伍常常会到同一个迎水点迎水,为了能够早些取得有灵性的水,大家竞相起早,因此也就有抢“头水”的说法。

在整个乞巧活动中姑娘们一般都会回家吃饭,而只有在初七这天下午,按照习俗大家会在坐巧人家吃饭,当地人称作吃“巧饭”。巧饭并非美味佳肴,而是一顿很普通的家常饭。由于是巧娘娘所赐,当地人认为很神圣,所以意义绝非一般。姑娘们常常会带一些给家人,认为这样家人也可以得到巧娘娘的保佑。

一般而言,坐巧人家会主动提供灶具和柴米油盐,而乞巧姑娘们则根据自己实际情况,有钱的出钱,没钱的出力。整个过程也是展现姑娘们厨艺的好机会。2012年笔者调查的村子由于没有坐巧人家,因此也就没有吃巧饭这一活动。大家各自回家或是在附近饭馆吃饭。

5.卜巧

乞巧的目的是为了求得心灵手巧,而方法就是通过普通而有灵性的自然物来验证。初七晚上举行的照花瓣卜巧就属于这类活动。当天深夜乞巧姑娘们集体跪拜在织女神像前,虔诚地唱着《照花瓣歌》,焚香燃表之后卜巧活动就开始了。姑娘们将之前供奉给织女的巧芽放在早晨迎来的圣水中,过些许时间看巧芽在水中的倒影以卜祸福、巧拙。由于投影如花瓣般大小,当地人将这种占卜方式称为“照花瓣”。过去村民们认为照花瓣本身就是神谕,因此对结果也十分上心,但是现在更多的乞巧姑娘只是以一种娱乐的态度对待,整个卜巧过程中不时传来阵阵笑语。

6.送巧

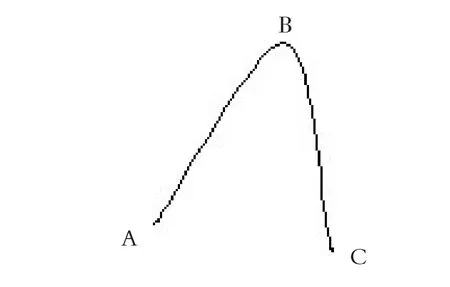

照花瓣仪式结束后,乞巧时间也就所剩不多。过去当地未婚姑娘大部分时间是在家中学习各种劳动技能,为以后为人妇做准备;而婚后则完全受制于男方家,几乎没有自己可支配的时间:“七岁八岁把脚缠,九岁十岁学纺线,十一二岁学茶饭,都说针线最要紧,十三四岁上用了心,数九寒天不歇手,冬夏做活点油灯......十五岁上媒人来,十六岁给人成在外......”[4]23-24而短暂珍贵的乞巧节无疑填补了姑娘们的精神需求。七天八夜里的乞巧节让姑娘们不必做农活,走出家门做自己想做的事。她们可以尽情的狂欢,父母在这个时候也不会指责这种有反常理的行为。所以如果从情感方面来理解西和乞巧节,那么整个活动的情感曲线应该是:

字母A指乞巧活动刚刚开始,这个时候由于是整个活动的起步阶段,情感热烈度还不是很高。随着活动的展开和人群参与度的高涨,姑娘们的情绪在七月初七达到了顶峰(字母B),但是由于是节日最后一天,过了这天一切又将回到生活原状(字母C),因此B代表的情感具有两种性质,即至喜和至悲。

过去送巧时间一般是在深夜凌晨。一方面凌晨过后即是初八,当地人认为耽误织女回天庭天神会降罪于人。另一方面尽量为姑娘们提供最后的乞巧时间。按照当地迎巧点也是送巧点的说法,姑娘们伴着悲伤的送巧歌不情愿地来到送巧点。大家齐跪、焚香,燃蜡,点炮,整个过程显得很伤感,尤其是当焚烧织女像时,有的姑娘直接哭了。过去由于女性很少有自由,这难得的节日成了她们最大的慰藉。但是节日终归是要结束,大家又开始各忙东西,想到有的姑娘来年可能出嫁不能再聚自然对即将结束的乞巧节心存惜别。

以上就是传统西和乞巧节整个活动过程。通过上面的简单介绍,我们可以看到西和乞巧节是一种以民间信仰为核心的复合型岁时节日。围绕乞巧产生包括做巧芽、巧馃、造巧等传统手工艺,以唱巧为主要内容的口头艺术,以仪式展演为活动结构的信仰实践。

过去西和女性无论在身体还是精神方面都还深受封建礼教的摧残。浏览《西和乞巧歌》我们看到民国时期西和还存有童养媳这种畸形的婚姻形态,而“父母之命,媒妁之言”造成了当地女性在面对自己婚姻时常常丧失话语权和决策权。“嫁狗嫁鸡判一生”(这是赵子贤先生在《西和乞巧歌》题诗中的一句)更是对女性婚后的真实写照。总之,透过全书我们看到了西和女性命运的悲苦和无助。“在人类的生活中,似乎存在着一种‘需要’。那些急迫地想使这一‘需要”’在日常的活动之中得到满足的人,会在仪式的阈限中去寻找。那些在结构中处于低下地位的人,在仪式中追求象征意义上的‘在结构中处于较高地位’”。[6]正是由于常年生活在受压抑的环境中,当地姑娘才希望借助“另一种命运方式”释放自己。而西和乞巧节正是在此基础上满足了姑娘们的这种需求。

西和乞巧节姑让娘们走出家门寻求慰藉成为可能。通过迎巧、拜巧、娱巧、卜巧、跳麻姐姐、送巧等活动来彰显自我生命,并借助唱巧发表自己对未来婚姻、家庭生活和时事政治的看法,以实现作为全面的人。而西和乞巧节无论从时间和规模上都远远超出全国其他地方的乞巧活动,也正是基于这种原因。

总之,传统西和乞巧节一方面给予当地女性周期性的地位逆转,另一方面为实现其身份角色的转变和巩固社会结构起到了保护作用。

三、当代西和乞巧节文化空间之变迁

在“非遗”背景下,2008年西和乞巧节申报为第二批国家级非物质文化遗产。2012年暑假笔者来到西和乞巧胜地——姜席镇晚霞湖姜窑村做实地调查。通过田野调查发现,展演乞巧节俗的文化空间已经发生了很大变化。

文化空间在非物质文化遗产保护中被定义为具有“人类学的概念”,它是指“一个集中了民间和传统文化活动的地点,但也被确定为一般以某一周期或是以某一时间为特点的一段时间。这段时间和这一地点的存在取决于按传统方式进行的文化活动本身的存在。”[7]简单的说,文化空间不仅包括文化展演的时间和空间存在,更重要的是有人在场才是文化空间得以活态化的保证。当然有人在场应该而且必须是自发自觉的传承者。而在社会急剧变迁背景下的传承者受内外环境的影响往往会改变过去“按传统方式进行的文化活动”。

与过去相比,如今西和乞巧节的文化空间发生了很大变化,这主要表现在以下几点:

(一)节日空间的改变

传统上讲每当乞巧节来临之际当地人都会选择这年的坐巧人家。而笔者今年调查的村庄却出现了令人意想不到的情况:村里没有哪户愿意坐巧。主要原因是该村位于县旅游景点中心,村里大部分都建起了小型农家乐或旅舍。当地人认为在自家乞巧必定造成人多杂乱破坏卫生的局面。基于这种缘由到农历六月二十九还没有确定坐巧人家。村民们不得不把早被废弃的村委会院落改成临时性乞巧活动场所,直到迎巧前一个小时才忙着打扫卫生。可以看出乞巧的神圣性已经衰落,村民们参与乞巧的热情也不高。

(二)乞巧主体和内容发生变化

传统西和乞巧主体大都是未婚女性,一般婚后女性几乎不再乞巧。所以乞巧节有种类似于人生仪礼的性质:女性身份由未婚少女转为已婚妇女,相应的社会责任从无到有。当下西和乞巧节一个最明显的变化就是除了年轻姑娘外,乞巧主体扩展为中老年妇女。乞巧不再是一种过渡性质的人生仪礼,而发展为全体女性共同参与的活动。

民俗作为“一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化”,[8]民众“总是在其实际生活的时空背景下,对作为客体(对象)的民俗传统做出能动的判别和应用”。[9]正是基于这种原因,民俗总是发生着变迁,而民俗事项的变迁更为引人注目。

传统西和乞巧的主要内容是唱巧。赵子贤先生编订的《西和乞巧歌》按照《诗经》的分类体系将其归类为风、雅、颂三部分。其中“风”主要反映家庭婚姻生活和劳动技能;“雅”记载的是当地时事政治和历史传说;“颂”则是乞巧仪式过程中专门传唱的仪式歌。可见乞巧就是借口头歌谣抒发内心感受。

如今乞巧主体大部分都是受过现代教育的女学生,她们拥有除旧布新的思想和强烈的自我意识,再加上大众传媒的影响,导致乞巧主体不愿再唱“土气”的乞巧歌,而是转为跳时尚的现代舞,伴舞音乐也都是近几年流行的曲目如《最炫民族风》、《眉飞色舞》、电视剧《宫锁心玉》的主题曲《爱的供养》、《踏浪》、《兔子舞》、《请你恰恰》、《火花》、《菊花台》等等。在电子设备的包装下这些姑娘踏着流行音乐的鼓点尽情的在节日中狂欢。而时下以养生为时尚话题的当代社会人们越来越注意自身健康。受这种思想影响,乞巧活动又一突出变化是中年妇女们拿起身边的扇子自行组队跳起了广场舞。而只有那些年过六旬的老人才坐在一起唱着年轻时唱过的乞巧歌。

(三)其他势力的介入

随着全球化和现代化的快速蔓延,那些生存于传统农业社会的优秀文化逐渐失去了自己的土壤并近于濒危。联合国教科文组织正是从保护文化多样性的角度出发出台了《保护非物质文化遗产公约》。我国也于2004年正式成为缔约国,并出台了相关保护法。但在保护过程中出现了两种不同类型的主体:一类是非遗传承主体;一类则是非遗保护主体。在实际操作过程中,保护主体往往越俎代庖,“将自己所熟知的官方文化、当代文化等外来文化添加进来而改变非物质文化遗产的原有基因,使‘民俗’变成‘官俗’,使‘真遗产’变成‘伪遗产’”。[10]

以西和乞巧节为例,西和县政府为了扩大西和知名度和影响力,2012年西和县政府承办了第四届“中国·陇南(西和)乞巧文化旅游节”。此次旅游节的分会场设立在西和县姜席镇的晚霞湖景区。按计划8月23日也就是农历七月初七,受邀参加此次旅游文化节的省市级领导、学者、记者将到此参观所谓传统乞巧仪式。为了准备好此次表演,当地姑娘们从农历七月初二到七月初六一直都在进行紧张的彩排,并不得不放弃拜巧、迎水等活动。而为地方政府出谋划策的相关学者,由于深受“自身学科浪漫主义”传统的影响,通常以怀旧的心态看民俗,认为只有那些“在空间和时间上远离现代文明的人们是传承民俗的主体”。[11]所以造成一个有趣的现象是:县政府为表演乞巧的姑娘们统一发放了一套类似过去当地女性穿的棉袄式样的衣服,并要求姑娘们扎大长辫,即使短发也要用黑毛线编织起来。可见在保护主体政府和学者心目中乞巧主体应该而且必须是未受现代文明浸染的农民形象,他们应该而且永远都具有古朴的乡土气息。而实际情况是这些姑娘除了政府发放的乞巧服外,还自愿购买了自己喜欢的服装,那是一套具有现代潮流元素的衣服。上衣是雪纺短袖,下衣则是牛仔裤。有些更爱美的姑娘直接穿黑丝袜搭配短裤乞巧。彩排结束后姑娘们换上流行服饰跳她们喜欢的现代舞。

为了借文化名片提高西和知名度,县政府还特别请来了陇南市电视台到晚霞湖录制乞巧活动。在这些文化“他者”来看,西和乞巧节不过就是迎巧、拜巧、迎水、卜巧和送巧等简单的“常规动作”。然而“常规动作”背后有着深厚的文化意蕴和神圣性,若缺少相应的理解和尊重,乞巧节就演变为空洞的符号,民众生活的“此在”亦将成为脱离生活的“彼在”表演。沦落为猎奇展演的乞巧节,其碎片化趋势也就在所难免。比如迎水环节,按照传统应该是在初七早上在井边或泉边燃香、跪拜、唱迎水歌后才能进行,可市电视台录制组却想当然地认为只要有水任何地方都可以进行。甚至为了拍摄方便,摄制组竟然“指导”乞巧姑娘在晚霞湖边如何迎水。类似这样的“指导”在2012年的乞巧节上轮番上演。

总之,政府和媒体的介入使乞巧更多是一种舞台表演,姑娘们在一种完全脱离乞巧语境的情况下不自愿的充当配角。

四、结 语

以上我们可以看出如今西和存有两种形态的乞巧节。一种是在传统基础上民众根据当下需求自发参与的乞巧节;另一种完全是以文化搭台经济唱戏为目标,由政府主导民众配合举行的乞巧文化旅游节。后一种形态完全是在前一种形态基础上蜕变而来。而且政府主导的旅游节由于举办时间和空间恰与传统乞巧节的时空相重叠,严重影响甚至妨碍后者的有序进行。随着时间的推移,乞巧文化旅游节节会大大的改变传统乞巧形态,使之逐步成为脱离生活语境的“死水”,严重影响西和乞巧节生存与健康发展。为了能让乞巧节更好的立足于当代社会,传承主体和保护主体必须充分认识到彼此责任和义务。一方面传承主体——西和民众应该拥有较高的文化自觉性以确保这种地方性文化更好的传承和发展;另一方面政府在开发和利用非物质文化遗产来发展地方经济的过程中,必须尊重文化自身的空间秩序,切勿人为打乱或破坏,以确保文化生态的良性发展。

[1]杨洪林.汉水、天汉文化考——兼论《牛郎织女》神话故事的源流[C]∥钟敬文.名家谈牛郎织女.北京:文化艺术出版社,2006:201.

[2]霍松林,赵望秦.宋本史记注译:第一册[M].西安:三秦出版社,2011:138.

[3]赵逵夫.汉水与西、礼两县的乞巧风俗[J].西北师范大学报(社会科学版),2005,42(6):1.

[4]赵子贤.西和乞巧歌[M].香港:香港银河出版社,2010.

[5]西和乞巧风俗志编委会.西和乞巧风俗志[M].甘肃:兰州文博广告策划有限责任公司,2007:48.

[6]维克多·特纳.仪式过程:结构与反结构[M].黄剑波,柳博赟,译.北京:中国人民大学出版社,2006:206.

[7]向云驹.论“文化空间”[J].北京:中央民族大学学报(哲学社会科学版),2008,35(3):81.

[8]钟敬文.民俗学概论[M].上海:上海文艺出版社,2009:1.

[9]陶思炎.论当代民俗生活的变迁[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2002,4(3):128.

[10]苑利.非物质文化遗产保护主体研究[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2009,28(2):1.

[11]刘晓春.从维柯、卢梭到赫尔德——民俗学浪漫主义的根源[C]∥周星.国家与民俗.北京:中国社会科学出版社,2011:42.