大同地区降水变化特征及趋势分析

岳 江,胡良温,王小兰,温汉光,杨爱琴

(1.山西省气象科学研究所,山西 太原 030002;2.山西省气象学会,山西 太原 030002)

在全球变暖和我国北方干旱化气候背景下,全国不同地区的气候条件也发生了相应的改变。有研究表明:华北气候区年降水的年际变化在1970—1990年的周期变化较弱,年降水量处在一个下降通道内,下降趋势在夏季最为明显。华北地区1951—2009年间多年平均降水序列无显著跳跃趋势,年降水距平大致以1976年为多雨期与少雨期的分界线,年代际距平百分率持续减少[1]。而在全球变暖背景下,绝大多数模式预估结果表明,在未来百年我国大部分地区夏季降水将会显著增加[2]。此外,有研究结果表明,局地气候变化显著的地区,降水量时空分布和暴雨发生的几率随之响应[3-10]。大同地区(39°30′~40°44′N,112°34′~114°33′E)位于山西省最北端,地处黄土高原东北边缘,属大陆性季风气候。复杂的地形结构使大同地区成为全省气温较高、降水较少、风力较大的地区[11],常年遭受干旱灾害、水土流失、土地沙化的困扰,素有十年九春旱的说法。因此开展对大同地区气候变化的研究有深远意义,同时降水量作为气候变化的一个重要指标,其发生规律不断响应当今气候环境的变化,引起了诸多学者的关注。通过对黄土高原地区年降水量、汛期降水量和暴雨量等3个降水指标的时空变化研究表明,在黄土高原地区,近50 a年降水量变化和汛期降水量变化的空间分布总趋势基本一致,从东南向西北,降低幅度逐渐变小,至西北部和最西部甚至呈微弱增加趋势,而其年暴雨量变化的空间趋势则不大明显[12]。

1 资料和方法

本文所使用的数据为大同市、阳高县、左云县、大同县、灵丘县、广灵县、浑源县、天镇县气象站1972—2009年逐日降水量资料。采用趋势分析、Mann-Kendall 突变检验和小波分析对大同市年降水量的时间序列的变化趋势做出研究,了解汛期降水量的距平变化和周期变化;使用R/S(重标极差)分析法[13]预测大同地区各县市降水量的变化趋势。

2 研究结果

2.1 降水量年际、年代际变化

图1 给出了1972—2009年大同地区8个县市平均年降水量变化情况。可以看出,38 a 间,大同地区降水量基本呈缓慢减少趋势,倾向率为-9.4 mm/10 a,通过0.5 显著性检验;自1972—2009年大同地区年平均降水量有3个高峰期和2个低谷期,1973—1978年、1990—1997年以及2004—2009年降水偏多,阳高县1978年降水量为629.0 mm,达到该区最大年降水量;1982—1986年、1993年、1997—2001年降水偏少,最小降水量仅为大同市的226.7 mm;2005年以后,大同地区年降水量变化幅度较小,呈现缓慢下降趋势。

图1 1972—2009年大同地区年降水量变化

有研究表明,华东地区降水与ENSO 在准2~4 a 周期变化上呈正相关关系,在年代际和8 a 以上年际间呈正负有规律交替且以正相关为主[14]。山西位于东亚季风边缘,其降水量受季风影响显著。北太平洋海温的年代际变化影响着山西降水量的突变[15]。北太平洋海表温度不仅有周期为3~6 a 的年际变化,还叠加周期分别为10 a、20 a 的年代际变化,另外北太平洋海温变化在1970—1980年、1990年左右存在突变点[16]。可以看出,不同地区降水量的年际变化与海温存在相关关系。受北太平洋海温导致的东亚季风影响,大同地区在1970—1980年、1990年左右降水量偏多。1995年由于天镇、阳高2个县市年降水量达到了670 mm 以上,导致该年各站年降水量突增;2003—2007年,大同地区年降水量较多,与北太平洋海温10 a 的周期变化相互呼应。

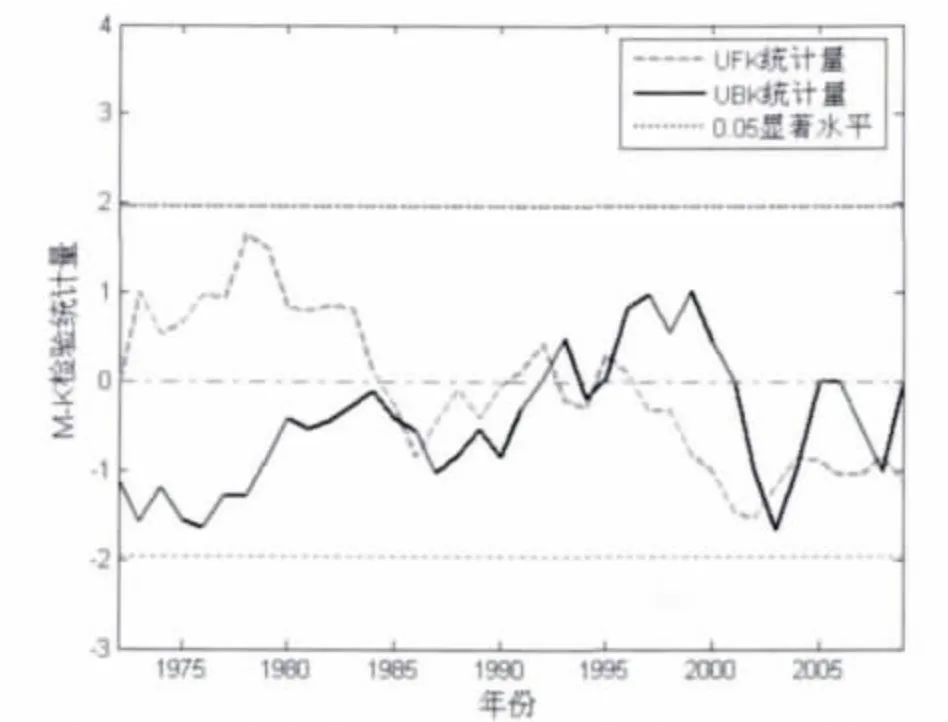

利用Mann-Kendall 突变检验法对大同市38 a的年平均气温序列进行了突变检测(图2),结果表明:UFk 值大于0 指示气温呈升高趋势,UFk 和UBk交点在1993年,说明1993年大同市年平均气温发生了突变,而大同气温突变后,干旱的比例在不断增加,且在气温增暖影响下降水变化与气温变化呈负相关[17]。此外,有研究表明,北疆地区年降水量突变前,降水量表现为大幅度振荡,UF 多为负值,降水量偏少;突变后,年降水量开始震荡上升,UF为正值,降水量偏多[18]。统计可知,1993年、1997—2011年是大同地区各县市降水量均偏少,干旱灾害频发,且以上时期,大同地区年降水量存在大幅震荡的现象,印证了以上结论。此外,利用Mann-Kendall突变检验可知,大同地区平均年降水量和各县市年降水量均无显著突变情况,且UFK 曲线未超过临界值。

图2 大同地区年降水量M-K 突变检验结果

横向对比大同地区各县市平均年降水量可知(图3):左云、浑源、灵丘等地降水量偏多,大同、大同县降水量偏少,广灵、阳高、天镇等地降水接近各县市年降水平均值;且大同县年降水量变化幅度最大。结合各县市地形可知,左云、浑源、阳高等多山地区降水量偏多;究其原因可能是由于地形影响所致。有学者对亚洲夏季风期间中尺度山脉对不同性质降水垂直结构和水平分布的研究表明:中尺度山脉迎风、背风坡均以层云降水为主,层云降水强度在迎风坡强于背风坡;对流降水在迎风坡主要为浅对流,背风坡主要为深对流,对流降水强度在背风坡强于迎风坡[19]。另有研究表明:地形的强迫抬升导致纯粹性地形降水,山区发生降水的频率高于平原地区,这是造成山区降水量增多的原因之一。另一方面,地形作用也可能致使山区降水强度和历时较平原区大[20]。结合大同地区地形分布情况来看,大同市和大同县位于大同盆地内,地势平坦,降水量偏少。其余县市大多位于山区,锋面过境由于大地形抬升作用,易成云致雨。

图3 1972—2009年大同各县市降水量对比(红线表示大同地区年降水量平均值)

表1 大同地区各县市年代际降水量变化/mm

由大同地区1972—1980年、1981—1990年、1991—2000年、2001—2009年4个时期年代际降水量分布情况(表1)分析可知,大同地区年降水量变化倾向率为-10.05 mm/10 a,相关系数为0.18,通过0.5 显著性检验。8个县市中,阳高县降水变化倾向率最显著,相关系数为0.35,通过0.05 显著性水平检验,除大同、左云和灵丘县降水量呈少量增加趋势外,大部分县市降水量呈减少趋势,且减少的幅度差异较大。从年代际变化来看,大同地区平均年降水量呈缓慢减少趋势;横向对比来看,左云、大同、浑源和广灵等县在2001年之前降水量均呈减少趋势,2001年以后呈增加趋势;阳高、天镇两县20世纪70—80年代降水量减少,80—90年代降水量增加,2001年以后降水量减少;大同县在2001年以前降水量呈增加趋势,2001年以后降水量减少。由此可知,20世纪90年代至2001年前后是一大同地区降水量变化的关键时期,该地区各县市降水量趋势均在此时期发生了逆转,这可能是对全球变暖的气候趋势的响应及一个小的调整,但降水量增加趋势并不明显,增加幅度也偏小。

根据大同地区不同县市年代际平均年降水量时空分布情况可知:1972—1980年各地市降水量分布不均,基本呈现自东北—西南走向递减特征,局地差异较为明显;1981—1990年间,大同地区降水量分布情况较20世纪70年代发生了扭转,呈现自西南—东北走向递减特征,大同、大同县等地处于过渡带,降水量较70年代未发生明显改变;90年代降水分布特点与70年代基本一致,但全区范围降水量普遍减少,各地差异较大;2001—2009年间,大同地区降水量与20世纪80年代类似,自西向东均匀递减,总体降水量较前10 a 普遍减少。

2.2 汛期降水

气象学上规定,每年6、7、8、9月为汛期[21],通过对1972—2009年逐年6—9月总降水量进行统计得到图4。根据5 阶滑动平均曲线可知大同地区汛期降水距平(汛期总降水量平均值为301.6 mm)呈波动下降趋势,大同地区汛期降水量变化幅度越来越小。38 a 间汛期降水量正距平占47.37%,负距平占52.63%;其中20世纪70、80、90年代和2001年以后正距平值分别占:13.16%、15.19%、10.53%和7.89%,汛期降水正距平基本呈减少趋势,负距平呈增加趋势,说明大同地区汛期降水量逐年减少。通过计算可得大同地区汛期降水倾向率为-11.81 mm/10 a,通过0.2 显著性水平检验。汛期降水量在1975—1980年、1994—1996年存在正距平突增情况,与大同地区年降水量变化趋势基本一致。38 a 间,汛期最大降水量发生在1995年,为638.1 mm,汛期最小降水量发生于1976年,仅为140.8 mm。

图4 大同地区汛期总降水量距平变化趋势

大同地区1972—2009年汛期降水具有一定周期性,由小波分析可知,1972—2009年,大同地区汛期降水高频周期准3 a 周期为主,同时一直存在准15 a 的低频周期;从低频周期变化可以看出1973—1978年、1990—1997年、2004—2009年进入大同地区多雨期;1982—1986年、1997—2001年为少雨期。在1993—1996年间,大同地区高频周期转为准5 a,同时叠加准15 a 的低频振荡周期。因此,大同地区降水具有一定周期性。

2.3 大同各县市降水趋势预测

本文引入R/S 相关性分析预测大同市降水量变化趋势,由图5 可知,大同地区各县市年降水量存在Hurst 现象,但各站年降水量未来变化保持现有趋势性不强。比较而言,大同、大同县年降水量未来变化趋势与当前年发展趋势一致性略强,左云县年降水量未来变化趋势具有不确定性。

表2 给出了大同地区各县市H 值,可以看出各县市年降水量未来变化趋势基本与图5 显示的结果一致:大同、大同县、阳高、天镇、浑源等地H 值≥0.65,说明以上县市年降水量未来变化趋势与当前保持一致,即保持缓慢减少趋势;左云、广灵、灵丘等地H 值均在0.5~0.53 之间,表示以上县市未来年降水量将保持微弱的与当前缓慢减少一致的趋势,显著性不强。

表2 大同各县市Hurst 指数

3 结论

经过系统研究,得出以下结论:

图5 大同各县市年降水量R/S分析结果(样本数=38)

(1)大同地区降水量基本呈缓慢减少趋势;自1972—2009年大同地区年平均降水量有3个高峰期和2个低谷期,受东亚季风影响,1973—1978年、1990—1997年以及2004—2006年降水偏多;1983—1986年、1993年、1997—2001年降水偏少,特别是气温突变后,降水量急剧减少;2005年以后,大同地区年降水量变化幅度较小,呈现缓慢下降趋势;经过对比可知,大同地区地形因素对降水量影响很大,锋面系统过境时由于大地形强迫形成重力波,以及迎风坡山脉抬升作用,易成云致雨;而地势平坦地区,降水量偏少。

(2)2001年前后,大同地区各县市降水趋势均发生了逆转,局地降水差异趋于减小;大同地区汛期降水距平的年际、年代际变化呈现波动减少并以负距平为主的趋势。说明大同地区汛期平均年降水量与年降水量变化趋势基本一致,均呈减少趋势;汛期降水具有一定周期性:1972—2009年,大同地区汛期降水高频周期以准3 a 周期为主,同时一直存在准15 a 的低频周期;从低频周期变化可以看出1976—1982年、1990—1996年、2003—2009年进入大同地区多雨期;1982—1988年、1997—2002年为少雨期。在1993—1996年间,大同地区高频周期转为准5 a,同时叠加准15 a 的低频振荡周期。

(3)大同地区各县市年降水量均存在的Hurst现象,大部分县市未来变化将保持现有的逐年减少趋势,个别县市变化趋势较不明显,可能保持当前略有减少的趋势。

[1]张一驰,吴凯,于静洁,等.华北地区1951—2009年气温、降水变化特征[J].自然资源学报,2011,26(11):1930-1939.

[2]左志燕,张人禾.中国春季降水异常及其与热带太平洋海面温度和欧亚大陆积雪的联系[J].大气科学,2012,36(1):185-193.

[3]Lee T C K,Francis W Z,Zhang X B.Evidence of decadal climate prediction skill resulting from changes in anthropogenic forcing [J].Journal of Climate,2006,19(18):5305-5317.

[4]吴正方,靳英华,刘吉平.东北地区植被分布全球气候变化区域响应[J].地理科学,2003,23(5):564-570.

[5]赵桂香,赵彩萍,李新生,等.近47年来山西省气候变化分析[J].干旱区研究,2006,23(3):500-505.

[6]杨金虎,王润元,姚玉璧,等.甘肃省年有效降水次数的异常特征分析[J].干旱区研究,2006,23(1):109-114.

[7]Weng Q H,Yang S H.Managing the adverse thermal effects of urban development in a densely populated Chinese city[J].Journal of Environment,2004,70(2):145-156.

[8]汤绪,钱维宏,梁萍.东亚夏季风边缘带的气候特征[J].高原气象,2006,25(3):375-381.

[9]Thielen J,Wobrock W,Gadian A,et al.The possible influence of urban surfaces on rainfall development:A sensitivity study in 2D in the me SO-Y-scale [J].Atmos Res,2000,54:5-9.

[10]Shepherd H,Pierce A,Negri J.Rainfall modification by major urban areas:Observations from space borne rain radar on the TRMM satellite[J].J Appl Meteor,2002,41:689-701.

[11]王澄海,李健,李小兰,等.50 a 中国降水变化的准周期性特征及未来的变化趋势[J].干旱区研究,2012,29(1):1-9.

[12]王麒翔,范晓辉,王孟本.近50年黄土高原地区降水时空变化特征[J].生态学报,2011,31(19):5512-5523.

[13]Mandelbrot B B,Wallis J R.Robustness of the rescaled ranged R/S in the measurement of noncyclic long run statistical dependence [J].Water Resource Research,1969,5(5):967-988.

[14]王红雷,陈瑶,梁艳,等.华东地区降水时频变化特征与ENSO 关系[J].沙漠与绿洲气象,2012,6(2):36-40.

[15]张国宏,郭慕萍,赵海英.近45年山西省降水变化特征[J].干旱区研究,2008,25(6):858-861.

[16]刘剑,毛志春,杨成荫.北太平洋海温场变化的时间特征分析[J].气象水文海洋仪器,2008,(4):53-62.

[17]王新华,延军平,柴莎莎.近48年大同市旱涝灾害对气候变化的响应[J].干旱地区农业研究,2010,28(5):273-278.

[18]马建勇,潘婕,姜江,等.北疆地区1955—2009年气温、降水变化特征的时间序列分析[J].沙漠与绿洲气象,2012,6(2):18-24.

[19]朱素行,徐海明,徐蜜蜜.亚洲夏季风区中尺度地形降水结构及分布特征[J].大气科学,2010,34(1):71-81.

[20]罗贤,许有鹏,徐光来.基于遥测雨量数据的地形对降水特性的影响研究[J].水土保持通报,2012,32(2):90-95.

[21]魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].2 版.北京:气象出版社,2007:20-268.