绿色低碳在小城镇规划中的实践

李海义 张卫东

(山西省城乡规划设计研究院,山西太原 030001)

1 背景——资源转型和绿色重点镇试点

国务院于2010年批准设立山西省为国家资源型经济转型综合配套改革试验区,2011年,财政部、住房城乡建设部下发关于绿色重点小城镇试点示范的实施意见,在全国实行绿色重点小城镇试点示范。为加快推进城镇化进程,2011年,山西省委、省政府决定实施“百镇建设工程”,2011年确定21个示范镇进行集中扶持,推动其快速发展,为全省小城镇建设树立样板。并且提出了重点镇建设一年见效五年变样的建设目标。广胜寺镇作为山西省21个重点示范镇中的重中之重在全省推广。

2 概况

广胜寺镇位于山西省南部、临汾盆地北端、洪洞县东部,距县城13.5 km。镇域总面积56 km2。广胜寺镇是由原洪洞县部分村与原赵城县部分村于1954年合并而成,镇政府前身为马头公社(驻马头村),因镇域内有寺庙一座(广胜寺),于1984年5月改名为广胜寺镇。于1969年建设1970年投产的山西焦化,是国务院重点“抓大”的512户企业之一,是省重点发展的八大集团之一。考虑到工业企业对城镇建设发展的带动,1985年4月,镇政府迁往圪垌村。为响应山西省委、省政府提出的转型发展的战略,按照洪洞县统一部署,2011年,山西焦化厂开始逐步搬离镇区,广胜寺镇将逐步摆脱依托工业发展的现状,实行产业转型,发展旅游事业。

3 项目的示范作用

丰富的宗教文化、晋南民俗文化、山焦工业文化、红色文化、生态文化是广胜寺镇的城镇特质,作为山西省小城镇建设的创新性示范性项目,广胜寺镇的规划建设遵循绿色、低碳、生态的理念,明确提出了“规划先行、示范带动、夯实基础、积累经验”的指导思想,努力实现山水特色的“山西省转型示范绿色重点小城镇”。

针对广胜寺镇的特殊性以及重要性,本着示范性的原则,充分挖掘镇区的资源优势,重视文化遗产和历史景观的保护、传统城镇肌理的延续以及生态环境的建设,创造体现浓郁地域特色的城镇景观和人居环境。在广胜寺镇的总体规划中提出了自然肌理的延续、紧凑混合的用地模式、街区尺度与路网密度、工业遗址的保护与利用、绿色交通以及绿色指标体系的建立等策略措施,用于指导广胜寺镇下一步的发展,最终建立高效、和谐、健康、可持续发展的人类聚居环境,体现生态城镇的示范意义。

4 自然肌理的延续

一池泉水,淌出一段历史典故;一方山水,造就山光水色的美。霍泉水系将镇区自然的分割,与镇区东部的霍山山脉相呼应,形成独特的“山—水—城”的城镇格局。镇区内现状的道路特色也比较突出,多条道路与镇区东部山上的“飞虹塔”形成对景。在广胜寺镇的总体规划中,重点关注镇区的自然肌理,合理保护利用规划范围内的山体、水体、文物古迹资源,营造良好的生态环境。广胜寺镇区内分布有众多的水渠、水库、鱼塘、湿地、林地、寺庙、教堂和民居,这些是广胜寺镇宝贵的生态资源,规划将给予充分的考虑和保留,尽量维护原生态环境的优点,避免城镇建设的侵蚀。例如:对于规划镇区内的自然山体,水系,通过人工改造,建设城镇公园,营造怡人的生态环境,满足人们休闲度假的要求。镇区周边的农田、水塘、林地、山体等严格控制开发建设,减少城市建设对其造成损害。镇区内的道路也延续了原来的肌理走向,以山水为背景,以文化为脉络,最大限度的保留传统路网格局,“因地制宜、依山就势、伴水而行”。新规划的东西向道路利用对景手法,与飞虹塔形成对景,形成以“飞虹塔”为圆心的放射形路网格局,向心内聚,构造视觉冲击力与视觉享受。最终镇区形成绿水穿插、浑然天成的空间形态。

5 紧凑混合的用地布局模式

一个相互依存的混合土地利用模式,以短路径出行为目标的土地混合使用。土地适度混合使用,就其内容上说,是指在所规划的城镇街区、社区,打破过去土地使用性质单一、条块分割、各自形成体系的僵化模式,形成适度的功能交叉穿插,实现功能之间有机互动,把宜居、生态、资源共享等很好地结合起来,在一个特定的街区、社区,把工作、商业、居住、教育、医疗、银行、邮政等多种资源有机融合在一起(见图1)。

6 街区尺度与路网密度

广胜寺镇在街区尺度上吸收了镇区传统街区的空间尺度特征,以较小的格状式街道为特色,适宜行人与自行车使用的地块尺度,独立的慢行道系统,镇区形成200×300的街区尺度。

7 工业遗址的保护与利用

重视对工业文化遗产的保护,山焦工业遗产对广胜寺镇历史、文化、居民情感具有独特的价值,在广胜寺镇的更新改造中,要注意保护城镇在各历史时期的典型建筑、构筑物等工业遗址和历史文物,以留下城镇的发展轨迹,留下人们的记忆,保留城镇的丰富性和多样性,增加可识别性与认同感。在具体规划实践中重点保护有特色的山焦建筑,山焦现状厂区内众多的建筑,如山焦保卫处、电维一车间、造粒塔、合成车间等办公以及工业厂房质量良好,景观效果丰富,适当加以改造,在保护的基础上,更多的将其作为特色的基础设施为人们生活所利用,实现历史记忆与现实生活的完美融合。如可以改造作为展览馆、博物馆、文化活动中心、大型超市等,同时规划将山焦化肥厂厂区整体保留改造为主题创意园区。广胜寺镇区工业遗址众多,反映了广胜寺镇的独特的历史时刻,应该尽早行动,使工业文化遗产保护与城市现代化建设齐头并进,相映生辉(见图2)。

图1 低碳混合用地布局模式图

图2 遗址保护与利用示意图

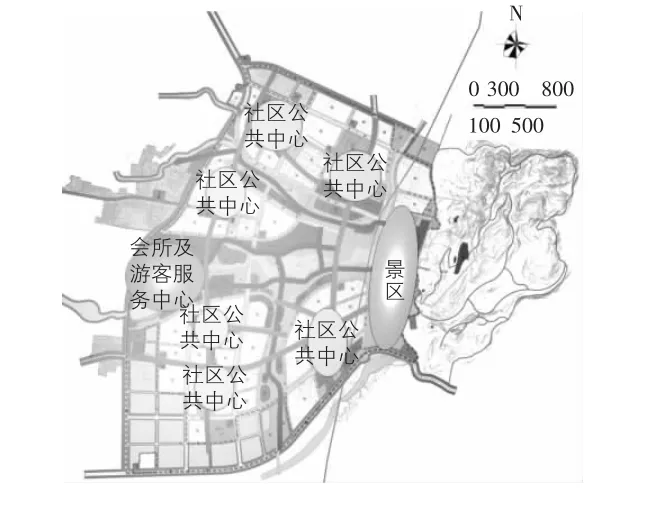

8 绿色交通

广胜寺镇在规划实践中倡导“绿色出行、低碳生活”的理念,以“资源节约、环境友好”为目标,以生态交通、服务交通、适度交通、绿色交通为发展方向,在保护生态、环境的前提下,密切结合城镇土地利用和发展空间的拓展,规划建设以绿色交通系统为主导的交通发展模式,构建高效、快捷、人文、绿色的综合交通系统,让出行变得便捷、安全、舒畅。绿色交通目标。环境目标:减少机动车出行需求,降低交通运行排放。资源节约目标:提高交通设施用地效率,充分利用空间资源。空间布局目标:步行200 m~300 m可达基层社区中心,步行400 m~500 m可达居住区社区中心,80%的出行在3 km范围内解决,优先考虑自行车停车设施的配置。出行结构目标:步行和自行车为主导交通方式,公共交通为主要出行方式,严格控制小汽车的出行。外部出行公交车占70%以上,内部出行步行和自行车占70%以上,公交车占25%以下,小汽车占10%以下。服务模式和标准目标:对外实行快速通达目标,对内实现公交车站周边500 m服务半径全覆盖。路网布局目标:核心区干路平均间距200 m,外围地区干路平均间距300 m,干路红线宽度20 m,干路网密度控制在7.5 km/km2。广胜寺镇的绿道系统,将镇区不同片区内的商圈、社区、学校、医院、市场、风景区等公共服务设施串联,并且在不同的区域构建各具特色的景观功能中心(如文化景观园、山焦遗址公园、公共设施中心、行政管理中心),通过绿道将这些重要商业网点、步行街、景观园以及特色区域串联,同时进行合理规划设计,使公交站点、慢行廊道等交通枢纽有效对接,在打造独特景观区域的同时创造经济价值,社会价值与经济价值并存,形成有活力的特色平台。最终构成广胜寺镇独特完整的休闲、消费、娱乐系统和绿色交通系统(见图3)。在广胜寺镇的规划中,依托南、中、北三条干渠水系打造镇区清风水韵的最美河岸线,绿道串联其中,结合水系共规划了九条独立绿道,使居民体验滨水绿色风情。生活区内部共规划了六条绿道,串联起五个居住片区的公共设施中心。同时将镇区所有道路两侧的步道作为整个绿道系统的组成部分,最终构成镇区的慢行绿道网络(见图4)。

9 绿色指标体系的建立

根据广胜寺镇发展的实际,从社会经济发展水平、城镇用地集约建设水平、绿色基础设施建设水平、绿色建筑建设水平、生态保护与环境建设水平、资源节约利用水平、历史文化保护与特色建设水平等7个大方面、35个小类构建广胜寺镇绿色指标体系,用以指导广胜寺绿色小城镇建设。

图3 绿道示意图

图4 绿道系统图

10 项目实践

在规划的指引下,广胜寺镇一大批体现节能环保的基础工程建设已全面铺开。2011年,地热供暖工程一期建设完成;同年污水处理厂的建设也进入具体实施阶段,镇区污水经过处理后作为景观用水;镇区供水等其他市政项目相继开工建设。2011年,也相继完成了小学、中学等城镇公共设施建设,推动了规划理念在广胜寺镇实际建设中的实践,依托广胜寺镇丰富的历史文化以及自然水脉绿脉打造的核心景区也于2012年进入实施阶段,核心景区的详细规划方案正在编制当中,力争在2015年之前具备接纳游客的能力。

11 结语

当前虽然明确了低碳发展的导向,但是对于究竟如何建设绿色低碳城镇,全世界依旧处在积极的探索阶段。山西作为我国中西部资源型省份和我国第一个全省域、全方位、系统性的国家级综合配套改革试验区,其转型发展面临着挑战,大力推进绿色低碳城镇建设,不但能够解决我省城镇经济社会发展与生态环境建设的矛盾,而且是抢占科技制高点和发展绿色生产力的需要,更是实现小康社会建设目标和提高人民生活质量的需要。因此广胜寺绿色低碳小城镇建设对山西来说具有示范作用,对指导和推进山西省绿色低碳小城镇建设将具有重要的全局和战略意义。

[1]王 荃.基于可持续发展理念的规划策略——天津市“中新生态城”解读[J].城市规划学刊,2009(2):102-104.