文化消费与居民收入的敏感性关系分析——基于省际面板数据的实证研究

王 颖

(华南师范大学经济与管理学院,广州510006)

一、引 言

文化是人类文明发展的积淀和产物,对社会进步与发展有着重要的推动价值。我国自改革开放以来,经济社会发展取得了举世瞩目的成就。伴随着经济的高速发展,居民的收入稳步上升,进而带来了消费水平的逐步提高。居民在满足了温饱等基本生存需要的基础上,开始追求更高层次的精神消费,文化消费逐步走进人们的生活,成为居民生活中的一个重要组成部分,文化的经济属性、产业属性逐渐为国人所认知。培育和促进文化消费,可以促进文化产业的发展,进而影响整个社会的文明程度和思想道德水平,对全社会福利水平的提高和社会的和谐发展有着重要意义。

根据西方心理学家马斯洛对需求层次的划分,文化需求和消费属于发展和享受层次的需求和消费。近年来,文化消费的蓬勃发展,是社会经济发展,人民生活水平提高的重要标志。不可否认,收入是影响文化消费的重要因素之一,社会经济的发展决定了国民收入水平和人均收入水平的高低,进而作用于文化消费。研究我国居民收入与文化消费的内在联系,有利于政府和企业正确把握我国文化产业和文化消费市场的发展趋势以及特点,采取相应措施进一步刺激居民文化消费需求的愿望,这对保证我国文化产业的持续发展具有积极的现实意义。

国内学者对作为国民经济增长“三驾马车”之一的“消费”问题一直以来有着深入的研究,并通过运用西方消费函数理论解释转型时期的中国消费者行为。大量的实证研究发现,处于经济转轨时期的我国居民消费存在着“过度敏感”[1],也就是我国居民消费与当期收入有着比较强的正相关关系,呈现出“过度敏感性”的特征。就目前已有的文献来看,学者的研究集中于借鉴西方经典消费理论,研究我国居民消费与收入之间的敏感性关系,但几乎没有学者专门针对文化消费这一特定消费形式展开其与当期收入是否存在“过度敏感性”的研究。本文希望将西方经典消费模型应用于我国城乡居民文化消费的研究之中,分析探讨居民收入与文化消费之间的关系。

二、文献综述

消费的“过度敏感性”这一理论来自于弗来文(Flavin,1981)[2]的实证研究,其研究框架基于经典消费理论,他通过对随机游走假说的验证,发现消费与收入之间具有显著的正相关关系,他把这种关系称之为消费的“过度敏感性”。自弗来文之后,许多学者纷纷对消费的过度敏感性展开研究,其中一项重要的内容就是对消费过度敏感性的程度进行测量。坎贝尔和曼昆(Campbell与Mankiw,1989,1990,1991)[3,4,5]重新借鉴凯恩斯的“绝对收入假说”,直接从宏观消费函数入手,建立了“假说”,为研究消费的过度敏感性进一步提供了理论基础。该假说既可以测量出消费变动占当期收入变动的比例即消费的过度敏感系数,也可以测量出在一个经济体中具有过度敏感性特征的消费者所占的比重。

国内学者对于消费过度敏感性问题也给予了极大的关注,并取得了丰硕的研究成果。王合绪等[6]通过分别对中国城镇、农村居民的过度敏感性进行分析,得出流动性约束等是解释消费过度敏感性的重要因素;彭文平[7]得出结论,认为不确定性假说、流动性约束、利率的内生变化以及非生命周期行为可以解释居民消费的过度敏感性;宋冬林等[8]指出造成过度敏感性的显著原因在于不确定引发的粘性预期;杭斌等[9]通过构建状态空间模型,使用变参数分析的方法估计了1978-2002年间的我国城镇居民消费过度敏感系数;王芳[10]利用Panel Data模型验证了我国城镇居民在不同的收入阶层都具有消费的过度敏感性,且其敏感性大小成“倒草帽”型分布。

此外许多学者通过对中国居民消费情况的经验数据进行实证研究,分析得出中国的居民消费行为存在着消费的过度敏感性,即预期的劳动收入与消费呈现出显著的正相关关系。

文化消费作为一种特殊的消费形式,伴随着文化产业的兴起与发展越来越得到学术界的关注,从20世纪80年代末期开始,文化消费逐渐成为消费经济学研究领域的一个重要课题。近年来,随着一系列文化产业国家战略及政策的出台,我国在社会主义市场经济条件下对文化发展规律的认识不断深化,建设社会主义文化强国目标的确立,有关文化消费的研究成果越来越多,研究内容也逐渐深入,方法也呈现出多样化的特点。归纳起来,国内学者对于文化消费问题的研究大致可归纳为以下三个方面:一是文化消费的理论研究,包括了文化消费的涵义、内容、特点和功能等等;二是城乡居民的文化消费现状包括消费水平、结构发展趋势与政策建议等;三是影响文化消费行为的因素分析,主要是对各省市城乡居民文化消费的实证分析等。但目前并没有学者专门分析我国城乡居民的文化消费是否存在“过度敏感性”的特点。本文试图将西方经典消费理论运用于我国文化消费的研究中,验证我国城乡居民的文化消费的过度敏感性问题。

三、理论基础

文化消费是指人们根据自己的收入水平、价值观念、消费习惯等,采取不同的方式消费精神文化产品和精神文化服务来满足自己的精神文化需求的一种活动,其内容主要包括文化教育、书法、绘画、雕塑、影视、戏剧、音乐、舞蹈、杂技以及文物、出版读物、音像、体育健身、旅游观光等,也可以概括为文化娱乐消费和教育消费两大方面[11]。

借鉴消费过度敏感性的概念,我们认为文化消费的过度敏感性就是当期的城乡居民文化消费对本期收入变动的敏感程度,如果收入出现正向变化,消费者应该增加文化消费支出;反之则应该减少文化消费支出。本文借鉴Campbell和Mankiw于1989年提出的“λ假说”模型进行实证分析。

坎贝尔和曼昆(Campbell和Mankiw,1989)[3]假定社会中存在着两类消费者,第一类消费者遵循霍尔的理性预期持久收入假说,即消费由持久收入决定;第二类消费者的消费行为遵循凯恩斯的“绝对收入假说”,即消费由当期收入决定,这部分人又被称作“短视消费者”,其追求眼前效用最大化。通过美国的经验数据进行实证分析,结果得出λ值接近于0.5,即大约有一半的消费者服从“持久收入假说”,另一半则是根据即期收入进行消费决策。所以总消费会呈现“过度敏感性”。假设第二类消费者占全体消费者人数的比重为λ,则根据理性预期假说,第一类消费者的消费行为可以表示为:

其中,C1t表示的是第一类消费者当期的实际消费,εt是对消费产生扰动的白噪声。因为消费者具有前瞻性,因此可预计的收入变化对其消费行为没有任何的影响。

第二类消费者的消费行为仅与当期收入有关,其函数表达式为:

其中,C2t是第二类消费者的当期实际消费,C0为自发性消费,α表示边际消费倾向,0<α<1,Y2t表示第二类消费者的可支配收入。假设消费者自发消费不变,则有:

全社会的消费函数为:

我们假设收入在两类消费者中的分配是均匀的,则有:

上述公式中λ代表第二类消费者占总人口的比重,我们称之为超敏感系数,表示了“短视”消费者的比重。当λ=1时,消费者的消费行为完全取决于当期收入;λ=0时,消费者的消费行为完全符合理性预期假说,此时消费者跨期效用最大化。λα的含义相当于第二类消费者收入增长所带来的消费增长的比例,λα大,则表明消费对当期收入越敏感。

四、模型与实证

由 ΔCt= λαΔYt+(1 - λ)εt,可得计量模型如下:

其中,C度量消费,Income度量收入。本文使用的数据是中国2002-2011年31个省市区的省际面板数据,数据来源为《中国统计年鉴》。上式中α2即为λα的值。利用回归分析可得如下实证结果:

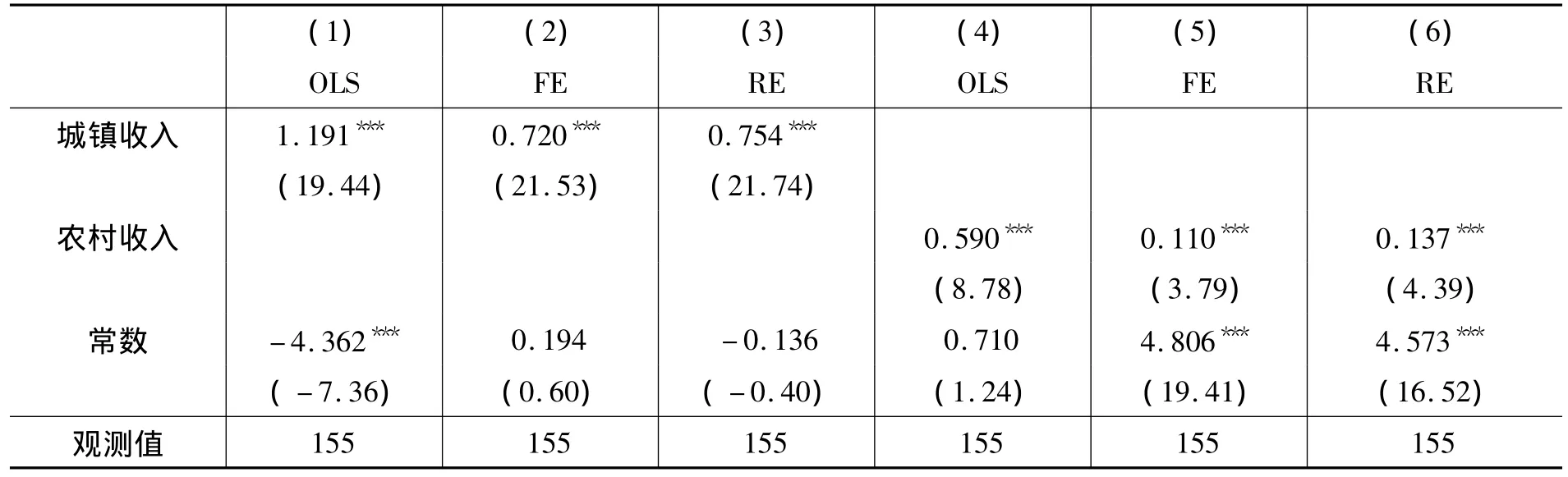

表1中第(1)~(3)列,为城镇居民收入与消费之间的关系检验,其分别利用混合OLS、固定效应模型和随机效应模型方法对方程(8)进行的估计结果。我们发现核心解释变量估计结果的符号基本符合预期,也就是城镇居民收入对消费具有显著的正向作用,具体来看,城镇居民的收入每发生1%的变化,则其当期文化消费就会有7% ~11%的同方向变化。图表1中第(4)~(6)列,为农村居民收入与农村居民当期文化消费之间的关系检验,分别利用混合OLS、固定效应模型和随机效应模型方法对方程(8)进行的估计结果。可以发现核心解释变量估计结果的符号基本符合预期,也就是农村居民收入对农村居民当期文化消费的正向关系影响显著,而且收入每发生1%的变化则其文化消费会有1% ~5%的同方向变化。通过以上计量模型的实证检验结果可以看出,城镇居民在文化消费方面的过度敏感性要高于农村居民。

表1 采用不同方法估计城镇居民当期收入对文化消费的影响

五、原因探讨

由以上分析可以看出,目前我国城乡居民文化消费与当期收入有着比较强的正相关关系,也就是呈现出“过度敏感性”的特点。从表面上看,似乎可以通过提高居民可支配收入来促进文化消费,但就目前处于经济转轨时期的我国具体国情来看,造成我国居民文化消费过度敏感的原因在于流动性约束和不确定性的存在强化了城乡居民的预防性储蓄动机。同时,由于现行收入分配制度中劳动收入比重的偏低导致的收入增长空间局限,造成了城乡居民的文化消费对居民当期收入产生过度的依赖。

随着我国居民收入水平的逐步提高,国家采取了一系列政策措施刺激消费需求,但城乡居民的储蓄倾向依旧高企,储蓄率也居高不下。中国的储蓄率2011年已高达51.8%①数据来源:《中国统计年鉴2012》。,维持在较高的水平,明显高于发展水平相近的发展中国家,更高于发达国家。较高的储蓄率源于预防性储蓄动机的存在,使得消费者无法追求长期效用的最大化,只能采取短视的消费行为。

同时,由于文化消费本身特殊的层次性以及我国农村居民消费理念的保守,农村文化市场的不发达,使得农村居民文化消费对当期收入的敏感度低于城镇居民。

1.流动性约束。流动性约束可分为三种类型,分别是即期的流动性约束、远期的流动性约束和理念上的流动性约束。从理论上来看,当遇到流动性短缺时,如果储蓄量足够,消费者可以直接动用储蓄而无需借贷即可满足当期的消费需求,而不存在过度敏感性。根据中国人民银行公布的数据,截至2012年年末,人民币存款余额达到91.74万亿元,同比增长13.3%②数据来源:中国人民银行官方网站 http://www.pbc.gov.cn《2012年金融统计数据报告》。,所以,我国的城乡消费者不存在即期的流动性约束。因此,在现阶段,主要起作用的是远期的流动性约束和理念上的流动性约束。

理念上的流动性约束主要由于我国以节俭为美德的社会文化传统对消费者行为的影响,使得我国消费者相对于其他国家的消费者而言,更加看重未来的消费;在这种传统的社会文化的氛围之下,即便拥有足够的储蓄,我国的消费者也不愿意动用储蓄来平滑当期的文化消费,同时由于经济波动的影响,使得现阶段我国城乡居民所面临的宏观经济风险上升,所以居民便会通过开始增加储蓄以预防远期的流动性约束带来的影响,进而做出减少现期消费的选择。

2.不确定性因素。改革开放以来,随着市场经济的深入,我国的个人收入分配体制在打破了原有的计划经济体制形成的“平均主义”“大锅饭”的传统分配格局后,发生了惊人的变化,个人收入分配差距迅速扩大。城镇居民的基尼系数由1978年的0.16上升至2012年的0.474①国家统计局官方网站 http://www.stats.gov.cn/tjdt/gjtjjdt/t20130118_402867315.htm《马建堂就2012年国民经济运行情况答记者问》。,高于0.44的全球平均水平,居民的微观风险有较大程度的上升;同时,转轨时期的经济波动和外部冲击对我国经济发展造成影响,以及利率、汇率和通货膨胀等因素使得当前我国居民面临的宏观风险也较为显著;自20世纪90年代开始的教育制度的改革、医疗保障体系的变迁以及住房分配制度的变化等情况,也进一步强化了居民预防性储蓄的动机,使居民消费呈现出过度敏感性的特征。

3.文化消费的特质。人的需求是具有多样性的,许多学者将人的需求层次进行过划分,比较有影响力的是马斯洛将人的需求从低到高依次划分为生理需要、安全需要、社交需要、自尊需要和自我实现的需要五个层次;同样,恩格斯也将人类的需求划分为生存、享受和发展的需求。尽管研究的角度不同,但都说明了人的需求具有层次性和上升性的特点。文化需求和消费属于发展和享受层次的需求和消费,在消费结构的演进中,物质消费的比重相对降低,而精神文化消费的比重会逐步提高。因此,实证分析中我们可以得出,我国城乡居民的文化消费与收入存在着明显的敏感性特征,即随着城乡居民收入的增加,文化消费也呈现出上升的趋势,也就是人们在满足物质生活的基础上,随着可支配收入的增加,用于更高层次消费的文化消费逐渐增加,这进一步体现了需求的层次性。

4.城乡文化消费观念与市场发育程度的差异。本质上讲,文化消费是为了满足人们精神生活需要,既包括较低层次的消费,即娱乐性、消遣性较强的低层次文化消费,如观看娱乐节目、看电视剧等支出比较小的消费形式,也包括诸如教育、培训、游学等高层次、花费较大的消费形式。改革开放以后,相对于城市居民而言,农民的收入虽有所增加,物质生活有了一定程度的改善,但精神文化消费观念仍处于滞后状态。长期以来的“节俭”“量入为出”的消费理念和自身的文化水平的局限使得农民还是较易于接受读书看报、看电视、打牌等传统的低消费类型。同时,改革开放以后,年轻的农民就纷纷成为城市里的劳动者,留在农村辛勤劳作的往往是年龄大的农民,这一定程度上影响了文化消费的选择。从农村文化市场的发育情况来看,农村文化产品形式较为单一,数量也非常有限,目前农村市场的文化产品主要是农业类的科技图书、影视资料等,但其更新速度往往也较慢,无法满足农村发展需要。综上所述,由于城乡文化消费观念与市场发育程度的差异使得农村居民的文化消费的敏感程度要低于城镇居民。

六、对策建议

通过对我国城乡居民文化消费的过度敏感性情况进行实证分析,得出我国城乡居民的当期文化消费受当期收入变化的反应敏感,且城镇居民的敏感程度高于农村居民。针对这一结论,提出以下政策建议:

1.建立和完善社会保障制度,降低不确定性和流动性约束。由于存在着不确定性和流动性约束,使得我国城乡居民的文化消费对当期收入产生了过度敏感性。所以需要减少城乡居民的不确定性和流动性约束,进而降低居民的预防性储蓄动机,提高边际消费倾向和降低文化消费对当期收入的敏感程度。因此,在完善收入分配制度,缩小收入差距的基础上,应该进一步完善社会保障制度。社会保障制度的建立,对于不确定性的降低和社会的稳定有着重要的作用。通过社会保障制度的逐步完善,补偿经济体制改革过程中给居民带来的制度性风险支出,使居民对未来的消费有稳定的预期,从而提高居民的消费倾向。

2.培养文化消费的主体,促进文化产业健康发展。现代经济增长理论研究表明,人力资本积累对经济增长具有巨大的作用,这不仅表现在人力资本可为经济发展提供合格的劳动者,也体现在人力资本的积累可为扩大消费,尤其是文化消费培养符合要求的消费主体。培养文化消费的主体,引导积极健康的消费理念,这包括提高民众受教育的水平、增加民众的知识储备、提高对各层次文化产品的欣赏水平和分辨能力。基层的文化管理部门,应该要就地取材,发掘、挽救民间文化艺术品种,扶持地方文化艺术团体,使传统文化艺术得以发挥新的生命力;同时要抵制低俗、不健康的文化产品,促进文化产业的健康发展。

3.统筹城乡文化产业发展,完善文化服务功能。从实证分析可以看出,城乡居民文化消费差异较大,这是由于农民收入不高,且大多数农村地区文化产品供给单一,公共文化资源少。因此,要着力改善农村文化生活条件,加大对农村文化的投入,努力提高农民的文化素质,为扩大文化消费奠定基础;同时可以通过整合资源,建立城乡统筹的文化事业发展体制机制,使城市的文化资源向农村地区延伸;对经济欠发达、市场不完善的老少边贫地区,政府应加大投入,以逐步形成覆盖面广泛、较为完备的公共文化服务体系;深入开展文化、卫生、科技下乡活动,实现先进文化“进村入户”,特别要大力开展各类培训和教育活动,提高农民的科学知识和技能。在此基础上,可以发掘农村地区的传统历史文化资源,结合地方特色,因地制宜的发展农村文化消费市场。