沁水盆地樊庄区块提高产能建设到位率的研究

李梦溪 胡秋嘉 王立龙 张 聪 刘国伟

(中国石油华北油田煤层气勘探开发分公司,山西 048000)

山西沁水盆地是我国煤层气研究与开发的热点地区,樊庄区块位于沁水盆地东南部,是目前中石油开发煤层气较为成功的区块之一。截至到2011年底中石油在该区块拥有煤层气矿权面积204.86km2,探明煤层气地质储量364.96亿 m3,建设完成1座煤层气处理中心、7座集气站、14座阀组、495km采集气管线的配套工程,实现了商业化外输,但该区块产能到位率较低,2011年产能到位率仅56%。鉴于此,笔者在依托大量实际开发建产数据的基础上,结合区块地质特征及工程技术条件,深入剖析了该区块产能建设到位率低的原因,并较系统的探讨了提高煤层气产能到位率的方法。

1 产能到位率情况

2005年12月15日,以煤层气羽状水平井晋平2井组的开钻为标志,拉开了樊庄区块煤层气田规模开发建设的序幕。开发井型为直井、丛式井、多分支水平井。截至到2011年底累计投产煤层气井716口,建产能7.75亿m3。该区块由樊庄、成庄、郑村三个井区组成。

樊庄井区煤层气井投产时间较早,从2006年开始投产,截至到2011年底累计投产煤层气井471口,建产能5.62亿m3,2011年产气量2.81亿m3,产能到位率50%,目前日产气量81万m3,产气趋势平稳,自然上升空间小,预测2012年产气量2.90亿m3,产能到位率52%。

成庄井区煤层气井于2010年开始投产,累计投产煤层气井103口,建产能1.18亿m3,2011年产气量1.1亿m3,产能到位率93%,目前日产气量43万m3,还有一定上升空间,预测2012年产气量1.46亿m3,产能到位率124%。

郑村井区煤层气井投产时间较晚,于2010年底开始规模投产,截至到2011年底累计投产煤层气井143口,建产能0.95亿m3,2011年产气量0.42亿m3,产能到位率45%,目前日产气量26万m3,还有较大的上升空间,预测2012年产气量0.92亿m3,产能到位率98%。

2 产能到位率低原因分析

樊庄井区产能到位率52%,成庄、郑村井区产能到位率98%以上 (表1)。相比而言,投产较早的樊庄井区受低效井影响,产能到位率较低,而早期地质认识不足、储层改造针对性不强、储层保护意识不够、排采认识不到位、抽排工艺适应性不高是导致该井区部分井低效的主要原因。

表1 樊庄区块各井区2012年产能到位率预测表

2.1 开发初期缺少地质资料,认识不足,钻投了一批低效井

樊庄井区早期的地质认识主要是依据晋试4口探井和1个试采井组5口井,由于井控程度低,导致地质认识不足。一是认为井区内单井产能无太大差异。试采结果显示,除晋试1-5井外,其他井试采均获单井产量2000m3/d以上的工业气流 (表2);二是认为井区内构造简单,断层不发育。开发初期井区内仅有测网密度为1.5km×1.5km的二维地震测线8条及9口钻井资料,解释结果显示构造简单,整体构造为西北倾的单斜。但后期通过地震加密和地层对比,发现构造复杂,断层发育;三是认为井区内含气性、渗透性差异不大。4口探井的测试结果表明区内含气量普遍较高,一般大于20m3/t;渗透率一般在0.3~0.5mD,几乎无差异(表3)。在上述地质认识的基础上,迫于矿权形势,前期井位部署以非技术原则确定,井位主要部署在河滩、沟谷等有利地形。导致97口直井和7口水平井位于断层或含气量低值区,单井产气量低或者不产气。

表2 樊庄井区试采井产量统计表

2.2 水平井钻井过程中,储层保护意识不够,产气能力不能有效释放

煤层为有机储层,具有裂缝-孔隙双重结构,渗透率低、易受污染。钻井过程中,为避免煤层垮塌等井下复杂情况,一般会提高钻井液密度和粘度。这样易造成储层伤害,产气能力受到制约。井区北部2010年以前投产的6口水平井,地质条件好,含气量高,解吸压力折算吨煤含气量18~22m3,平均20m3。相邻直井单井平均日产气量2500m3以上。但由于钻井过程中采用4.6寸井眼,且泥浆比重及泥浆粘度较大,可能对储层造成伤害,6口水平井日产气量11415m3,单井平均产气量1903m3(表4),产气量效果差。

表4 樊庄井区北部6口水平井生产数据表

2.3 前期直井压裂方案针对性不强,储层改造效果不理想

樊庄井区开发早期由于缺乏经验,压裂工艺以借鉴、模仿为主。活性水排量4~5m3/min、液量370~450m3,加砂量40m3,砂比10% ~12%;清洁压裂液排量4~5m3/min、液量250m3,加砂量40m3,砂比15% ~20%。由于排量小、液量低,导致造缝及携砂能力差、压裂裂缝长度短,此阶段多数井储层改造效果不理想,施工成功率较低。目前通过开展以提高单井施工排量,增加携砂能力,增大改造范围,提高单井产量为目的研究试验,形成了“变排量、大液量、中高砂比国”的压裂工艺。单井产量明显提升。

2.4 排采认识不到位,排采控制差,导致储层伤害

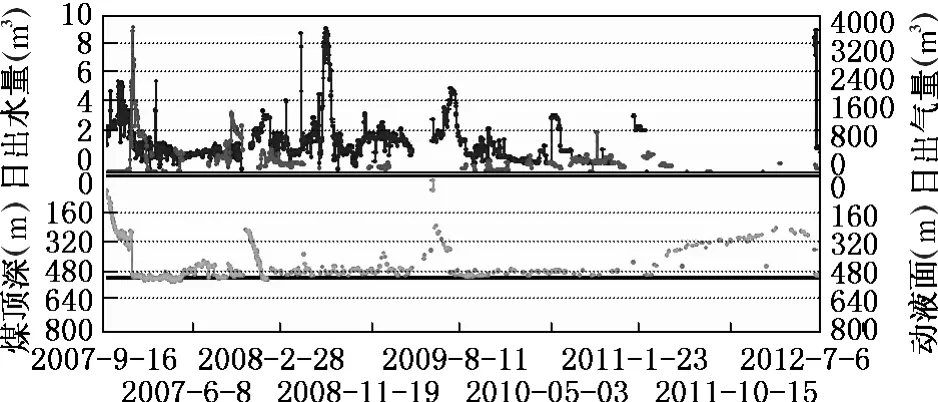

高阶煤的规模开发在国内外均无成功的先例可循,因此开发早期主要借鉴美国粉河、黑勇士等盆地高孔高渗煤层气藏的产气规律指导生产 (图1),采用了高强度的降压方式,力图早见气,早高产,导致部分井大量出煤粉及压裂砂,出现煤层堵塞,卡泵等问题,一些高产井产量迅速下降 (图2)。同时由于地下地面施工同步进行,连续生产无法得到保障,停电停抽的现象比较普遍,造成煤粉迁移和沉积,裂缝闭合或被煤粉堵塞,产水、产气减少,产能遭到伤害,造成部分井低产。

图1 低阶煤产气规律曲线

图2 樊庄井区1号直井生产曲线

2.5 煤层气排采工艺适应性不高,导致产液不正常,有效降压困难

目前煤层气井的抽采设备主要沿用常规油气的设备,但由于煤层气井具有产水差异大、液面低、煤粉多的特点,因此工艺适应性较差。一是本区主力3号煤层和15号煤层之间产水差异大。3号煤层主要含水岩层为二叠系下石盒子组、山西组碎屑岩类裂隙水,属弱富水性,单井普遍产水量低;15号煤层主要为含水性较大的奥陶系碳酸盐岩岩溶水含水层,单井产水量相对较高 (表5);二是不同构造位置,产水差异大。通过开发实践表明,开发区块内地质构造对煤层气井产水、产气影响较大,断层附近煤层气井普遍产水大,降压困难;三是“排水-降压-产气”的开采机理决定了不同排采阶段产水的差异性。排采初期产水量较大,随着持续排水降压开始产气,双相流影响造成产水量快速下降,液面持续降低,导致排采后期产液难、产液少,泵适应性差,不能持续、有效降低储层压力(图3);四是受直井压裂增产方式及排采过程中应力变化的影响,生产过程中一般伴随一定量的煤粉产出。这些煤粉随水进入泵筒,与上下凡尔球发生摩擦,长时间作用下,导致凡尔失效,泵效降低,产出水减少,严重时出现煤灰卡泵、气锁等问题,影响排采工作的连续性。

表5 樊庄井区不同开发层系井日产水量统计表

图4 樊庄井区2号直井生产曲线

3 提高产能到位率建议

上述任何一方面的原因都会造成生产井低效。但实际情况往往是某方面原因为主,多种原因相互关联并可能同时存在。提高煤层气开发产能到位率,建议从以下七个方面入手解决。

3.1 遵循科学的勘探开发程序,先评价后开发

地质研究是根本,产能评价是重点,优质资源是基础,高水平方案是指南,方案实施及调整是关键,科研、生产、管理密切配合是保障。为了提高单井产气量,降低低产井比例,首先通过勘探评价确定含气量高、构造简单、埋深适中的高效建产区块;二是建产前实施地震勘探,落实建产区构造情况,在钻直井区域部署二维地震测线,在钻水平井区域部署三维地震测线;三是根据地质特点确定合理开发井型,科学编制开发方案和工程设计,提高资金投入效益;四是优选基于地质条件的开发技术模式和配套工艺技术;五是遵循滚动开发原则,可优化调整,有效降低煤层气勘探开发风险;六是地质研究与工程研究应贯穿于勘查开发整个过程和关键环节。

3.2 加强煤体物性研究,科学进行开发部署

煤储层结构具有多级次、多形态、多成因的复杂性,煤储层结构微观揭示是认识这些复杂性及其控制煤层气储集运移过程的钥匙。如外生节理的发育具有成组特点,局部密集成组成带发育。气胀节理具有明显的成分选择性,在光亮煤分层内最为发育,而在暗淡煤中则基本不发育。大裂隙系统的方向性和空间非均一性导致渗透率随方向和层位而变化,可导致煤储层渗透性的空间各向异性。但目前测井、试井资料和解释精度远不能满足开发需要,因此需要对测井、取芯、录井、试井等技术进行完善和研究,搞清煤体物性,寻找高渗区,确定合理开发井型、井网,从而进行科学的井位部署。

3.3 精细落实构造,井位部署要远离断层及陷落柱

通过开发实践表明,开发区内地质构造 (小构造)对煤层气富集高产具有控制性影响,对煤层含气量、渗透性影响较大,断层附近煤层气井普遍含气量低,产气量小,产水量大,而钻遇断层多的水平井,煤层垮塌严重,钻井成功率低。因此直井开发需要测网相对较密的二维地震,水平井开发需要高精度的三维地震。即需要在精细落实构造的基础上,进一步深化对开发区块内小构造影响煤层气井产气的认识,在强调与常规气藏显著区别的前提下重新审视“构造高点”和“正断层”的开发意义,从而进行合理的井位部署。

3.4 水平井钻井过程中既要保护储层又要防井壁垮塌

该区煤岩具有强度低、胶结差、易破碎的特点。其机械强度仅为砂岩强度的十分之一,易发生压性破裂和张性破损,导致坍塌堵塞井眼。同时由于其具有裂缝-孔隙双重结构,渗透率低、易受污染,煤层钻进过程中必须采用清水,从而增加了垮塌的可能性。且在水平井排采后期随动液面的降低井底压差增加,井筒存在一定程度的失稳坍塌因素。因此如何确保钻井成功即储层无污染达到井壁稳定是水平井开发工艺技术改进的突破点。

3.5 针对不同煤储层特点,优化射孔压裂技术方案

沁水盆地南部无烟煤储层具有低孔、低渗、低饱和的特点,因此直井开发都需要经过压裂改造。在压裂过程中的压裂液类型、支撑剂、施工规模、施工压力、施工排量、砂比等工艺参数的选择均对煤储压裂改造效果产生影响。如压裂裂缝短,裂缝铺砂距离短,可能会造成煤层气井在生产过程中难以形成有效连通和干扰,整体降压面积难以形成,煤层气井产气量低;再如压裂施工时压穿了煤岩顶底板含水层或沟通了导水断层,使得煤层气井成为产水井,也可导致煤层气井低产。同时3号煤层在结构上具有较强的分层性,其中光亮煤是主力产层,构造煤呈粉末状,渗透率低,压裂改造过程无法造缝,且是煤粉产出的主要来源,易造成卡泵停抽,影响排采效果。因此有必要加强射孔、压裂技术的研究,优化方案,提高储层改造效果。

3.6 攻关排采工艺技术,连续、稳定降低储层压力

排采管理是煤层气开发过程中影响单井产气量的一个重要因素。排采控制不当和排采工艺适应性差可导致煤层气井排采不连续,造成压敏或速敏效应,导致储层渗透率不可恢复性下降,甚至可以阻止煤层气井解吸半径扩展和远井地带煤层气解吸,最终直接影响煤层气井产能建设到位率。因此在排采控制方面要坚持“连续、渐变、长期”的排采控制原则,在排采工艺技术方面要不断攻关试验,以适应煤层气井产水量差异大,出煤粉多的特点,确保储层压力连续稳定下降。

3.7 完善低效井改造措施系列,减少低产井比例

在已进行生产的煤层气开发区域,为减少低效井,常进行一系列增产的工程措施,如实施加密井、二次压裂、井型改造增产、气体驱替增产等。加密井增产的前提是目前的井距、压裂措施在短时间内难以形成井间干扰,实施井间干扰监测与评估是必须的。二次压裂增产的前提是因工程不当或生产管理不当造成了显著的煤储层伤害或进入煤储层不畅或首次压裂工程质量不佳,工程方案不可照搬煤层首次压裂时的压裂工艺设计,因为此时煤层物性和流体场已发生了改变,必须进行方案调整。井型改造增产和气体驱替增产应首先应用于已实践和研究确认无可能实现煤层气高产的井,这些井往往连片低效,可以积极进行井型改造增产和气体驱替增产等工程探索和工程研究。

4 结论

通过对樊庄井区煤层气低效井的形成原因进行分析,可以得到如下认识和结论:

(1)樊庄区块直井产气效果较好,产能建设到位率86%;水平井产气效果差,产能建设到位率41%,因此提高水平井单井产气量是提高区块整体产能到位率的最佳途径;

(2)钻井垮塌难治理,无法井眼重入,是目前水平井产能到位率较低的主要原因。因此对于低渗储层,如何确保储层无污染和井筒的稳定性,是获得长期稳产的关键;

(3)客观评价区块真实产能、优选高渗富集区、科学井位部署、合理储层改造、配套工艺技术是是减少低效井,提高产能到位率的保障。

[1]叶建平,秦勇,林大杨.中国煤层气资源[M].江苏徐州:中国矿业大学出版社,1998.

[2]孟庆春等.沁水煤层气田樊庄区块产能影响因素分[J].中国煤层气,2010,7(6);10-15.

[3]司淑平等.煤层气井产能影响因素分析及对策[J].断块油气田,2001,8(5);50-53.

[4]陈江等.煤层气产能影响因素及开发技术研究[J].资源与产业,2011,13(1);108-113.

[5]王生维等.晋城成庄矿煤层大裂隙系统研究[J].科学通报,2005,50(1);38-44.