全球治理与中国战略的路径选择

许 涛

(同济大学 政治与国际关系学院, 上海 200092)

伴随着科技进步和全球化的深入发展,世界各国、地区之间相互联系、相互影响、相互依存日益加深,人类面临越来越多的发展瓶颈,出现了单个国家或地区难以克服的全球问题。与此同时,传统主权国家之间的关系日益复杂化,国家行为体与非国家行为体之间、各非国家行为体之间的互动也显著增强。国际体系的结构变迁和稳定运行需要一种超越传统以国家为中心的方式来管理国际政治、经济、环境等事务。人类在新的历史条件下,如何转变观点积极应对全球治理成为不容回避的课题。

一、全球治理的界定

全球治理理论兴起于20世纪90年代的西方。最为积极主张这一理论的是美国国际政治学家詹姆斯·罗西瑙(James N.Rosenau)和德国政治学家奥托·切姆皮尔(Otto Czempiel)等人的研究小组,以及以联合国大学的国际政治学家坂本义和等人为中心的研究小组。*[日]浦野起央:《国际关系理论导论》,刘甦朝译,北京:中国社会科学出版社,2000年,第318页。詹姆斯·罗西瑙指出:“与统治相比,治理是一种内涵更为丰富的现象。它既包括政府机制,同时也包括非正式、非政府的机制,随着治理范围扩大,各色人等和各类组织得以借助这些机制满足各自的需要并实现各自的愿望。”*[美]詹姆斯·罗西瑙:《没有政府的治理——世界政治中的秩序与变革》,张胜军、 刘小林译,南昌:江西人民出版社,2001年,第5页。罗西瑙认为,全球治理就是一套没有公共权威的管理人类活动的行之有效的机制。*[日] 星野昭吉:《全球政治学——全球化进程中的变动、冲突、治理与和平》,北京:新华出版社,2000年,第274页。1995年,罗西瑙在《全球治理》创刊号提出了一个更为明确的全球治理定义:全球治理可以被认为是包括通过控制、追求目标以产生影响的各层次人类活动——从家庭到国际组织——的规则系统,甚至包括被卷入相互依赖的、急剧增加的世界网络的大量规则系统。*杨雪冬:《全球化:西方理论前言》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第202页。

国内学者在20世纪90年代中期以后也密切关注全球治理这一主题。其中较早接触且影响比较大的研究者是俞可平教授,他认为:“所谓全球治理,指的是通过具有约束力的国际规制(regimes)解决全球性的冲突、生态、人权、移民、毒品、走私、传染病等问题,以维持正常的国际政治经济秩序。”*杨雪冬:《全球化:西方理论前言》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第13页。俞可平的代表作主要有《治理与善治》、《中国公民社会的兴起与治理的变迁》、《增量民主与善治》、《全球化:全球治理》等。庞中英主编的《中国学者看世界·全球治理卷》(2007)集中体现了中国学者在理解全球化和全球问题基础上对于全球治理的认知,并且探讨了如何实现全球治理及中国的角色定位。叶江所著的《全球治理与中国的大国战略转型》(2010)主要探讨了全球治理背景下中国对国际体系变迁的认知以及中国未来的战略转变需要打一套“组合拳”,包括界定国家利益、参与国际制度、借助多边主义、参与全球治理,从而建设和谐世界。

近年来国内外学术界对于“全球治理”理念的讨论大致分为肯定与否定两派。凡是对“全球治理”理念持肯定态度的学者,虽然在具体阐释方面有分歧,但是基本都认为:“全球治理”的理念是建立在国际体系已经发生巨大变化的客观基础之上,该理念的提出是顺应国际体系和结构发生变化的必然结果。*叶江:《全球治理与中国的大国战略转型》 ,北京:时事出版社,2010年,第20、23、27、28页。美国著名的自由制度主义理论的代表人物罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)、约瑟夫·奈(Joseph S.Nye)对“全球治理”的理念持肯定态度。英国学者戴维·赫尔德(David Held)和安东尼·麦克格鲁(Anthony McGrew)从世界主义和自由主义的国际主义两个方面对“全球治理”的理念展开讨论。*叶江:《全球治理与中国的大国战略转型》 ,北京:时事出版社,2010年,第20、23、27、28页。中国学者蔡拓赞成运用“全球治理”理念来对全球化世界作研究分析。他指出:“所谓全球治理是以人类整体论和共同利益论为价值导向的,多元行为体平等对话、协商合作,共同应对全球变革和全球问题挑战的一种新的管理人类公共事务的规则、机制、方法和活动。”*蔡拓:《全球治理的中国视角与实践》,载《中国社会科学》,2004年第1期,第95、96页。

虽然越来越多的国内外学者对“全球治理”的理念持支持态度,但是在国内外学术界仍然有学者对这一理念持怀疑态度。怀疑论者从总体上认为“全球治理”没能很好地解决“国家问题”和“权力问题”。*叶江:《全球治理与中国的大国战略转型》 ,北京:时事出版社,2010年,第20、23、27、28页。同时他们否认“全球治理超越了地缘政治,或者说,全球机构或跨国公民社会在世界政治中是一些独立的权力部门”。*[英]戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁:《治理全球化:权力、权威与全球治理》 ,曹荣湘、龙虎等译,北京:社会科学文献出版社,2004年,第355页。在西方传统现实主义阵营中对“全球治理”理念持怀疑态度的重要学者有斯蒂芬·克拉斯纳(Stephen D. Krasner)和罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)等。他们两人都运用国际政治经济学中的现实主义理论,通过强调国家特别是霸权国家在国际体系中的决定性作用来考察和分析国际体系的走向及国际政治经济关系的演变。*叶江:《全球治理与中国的大国战略转型》 ,北京:时事出版社,2010年,第20、23、27、28页。

尽管目前学界对全球治理还没有一致的、明确的定义,但是全球治理概念的宽泛性并不防碍人们对于全球治理的深入研究。不可否认的是,联合国的改革、气候变化大会的召开及其在全球引起的广泛关注恰恰反映了全球治理在国际社会的深入实践。全球治理概念的多样性正好符合了当代国际关系不断扩展的客观特点。

二、全球治理的主体与全球问题

全球治理存在一个由不同层次行为主体在世界范围内动态运动与不同力量博弈形成的复杂的治理结构。俞可平认为:“全球治理的要素主要有以下五个:全球治理的价值、全球治理的规制、全球治理的主体或基本单元、全球治理的对象或客体以及全球治理的结果。”*俞可平主编:《全球化:全球治理》,北京:社会科学文献出版社,2003年,第13页。还有学者认为:“全球治理包括以下几个要素:文化价值、制度以及行动。全球治理理论的提出实际上在很大程度上是建立在这样一个假定上:即存在着实现全球治理的共识性文化价值基础。”*苏长和:《全球公共问题与国际合作:一种制度的分析》,上海:上海人民出版社,2000年,第2页。迈尔斯·卡勒(Miles Kahler)认为全球治理模式由许多重要维度来界定:首先,谁来治理?其次,全球治理的制度性特点随着治理维度的大小而变化。第三,全球治理的制度目标特别是结果,既有积极面,也有消极面,并且包括既有达到成果的战略也有避免某种结果的战略。最后,从治理层面来看,任何一种治理系统都需要集中权威。*Andrew C.Sobel,ed., Challenges of Globalization:immigration,social welfare, global governance,London and New York:Routledge Taylor and Francis Group,2009,p.175.不管是什么样的全球治理结构,治理的主体和客体要素是不可或缺的,即使作为全球治理的制度和行动要素,也必须通过行为主体之间的互动产生并最终实现。

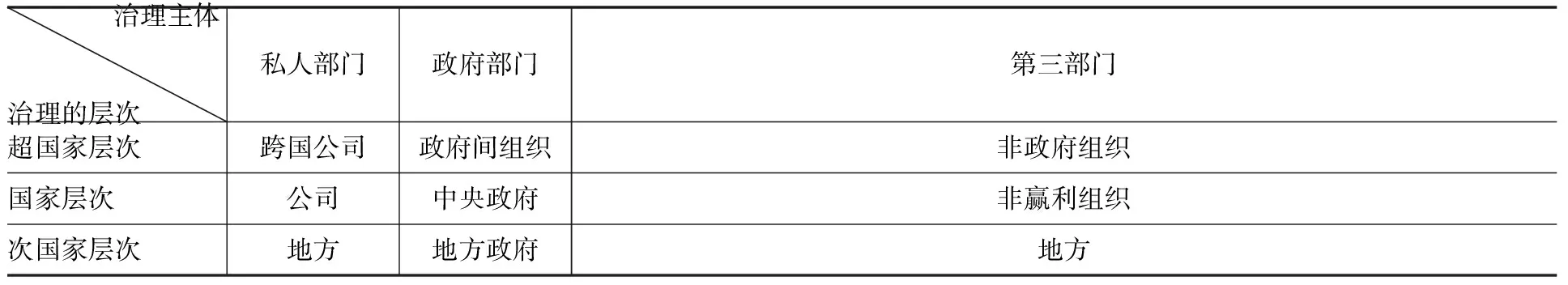

全球治理的主体,指的是制定和实施全球规则、制度的组织机构。全球治理的主体是多层次、多中心的,是全球化时代国际政治中的“权威空间”,它是由世界政治的不同行为体建构起来的一个全球性、变动复杂的价值分配过程。*邵鹏:《全球治理:理论与实践》,长春:吉林出版集团有限责任公司,2010年,第65、66页。俞可平认为全球治理的主体主要有三类:第一,各国政府、政府部门及次国家(sub state)的政府当局;第二,正式的国际组织,如联合国、世界银行、世界贸易组织、国际货币基金组织等等;第三,非正式的全球公民社会组织。*俞可平主编:《全球化:全球治理》,北京:社会科学文献出版社,2003年,第15页。托尼·麦克格鲁(Tony McGrew)认为全球治理的基本单元(infrastructure)正在逐渐演变成一种复杂的、多层的体系。它由五个主要的治理单元(或层次)组成的结构性网络,这五个主要的治理单元是:超国家组织(如联合国)、区域性组织(如欧盟)、跨国组织(如公民社会与商业网络)、次国家(如公共协会和城市政府等),而夹在这些层级之间的则是民族国家。*[英]托尼·麦克格鲁:《走向真正的全球治理》,见俞可平、谭君久、谢曙光主编:《全球化与当代资本主义国际论坛文集》,北京:社会科学文献出版社,2005年,第240、241页。罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)、约瑟夫·奈(Joseph S.Nye)认为:不一定由政府或政府授权的国际机构排他性地实行治理。私人企业、企业联合会、非政府组织(NGO)、非政府组织联合会等参与其中,它们常常与政府机构携手创造治理机制;有时干脆没有政府机构的参与。*[美]约瑟夫·奈、约翰·唐纳胡主编:《全球化世界的治理》,王勇、门洪华等译,北京:世界知识出版社,2003年,导言,第13页。他们进一步做出了有关全球治理作用变化的分析框架(见表1)。

表1 治理活动

资料来源:[美]约瑟夫·奈、约翰·唐纳胡主编:《全球化世界的治理》,王勇、门洪华等译,北京:世界知识出版社,2003年,导言,第11页。

与20世纪的以国家治理为中心相区别,该表显示了21世纪初各组织间的关系和在各区域内所起到的主要治理作用,体现了全球治理主体的多元化。

全球治理的客体,主要是指已经影响或者将要影响全人类的全球性问题。这些问题很难依靠单个国家得以解决,必须依赖于国家社会的共同努力。“全球问题”这个概念,是由欧美学术界、企业界、政界人士组成的一个未来学研究机构——罗马俱乐部于20世纪60年代末首先提出的。罗马俱乐部把全球问题的研究又称作“人类困境研究”。20世纪70年代后在信息技术的带动下全球化迅速发展,全球化深刻影响了各国的经济发展,同时对国际政治、国际安全及环境变化等都产生了重大影响,催生出一系列全球问题。如何界定全球问题成为应对挑战的首要课题。

从功能上看,全球问题包括政治问题、经济问题、安全问题、文化问题、环境问题等不同领域,每个问题又可以进一步划分。比如安全问题可以划分为以军事安全为特征的传统安全和包括恐怖袭击、破坏信息及公共设施等为特征的非传统安全。从时间上看,全球问题可以分为短期问题、中期问题、长期问题。但是短期问题、中期问题、长期问题之间的界限有时不是非常清晰,在一定条件下短期问题可能演变成中长期问题。比如对于国际金融危机,如果在危机爆发之初采取得力措施应对,危机可能在一两年内得以解决,这种金融危机就是短期问题。反之,如果任由一国爆发的危机持续蔓延,各方无法迅速有效地进行国际合作,危机就很有可能演变成长期的问题,对世界经济造成重大损失。对于全球气候变化的问题,单单依靠某一国或少数国家在短期内是难以解决的,它就属于长期的全球问题。

从解决问题是否紧迫性角度看,全球问题可以划分为紧迫性问题和非紧迫性问题。对于2008年由美国次贷危机引发的金融危机,它就是各国迫切需要积极应对加以解决的问题,如果不及时解决会导致各国经济持续下滑,失业率上升,社会动荡。对于地球温度变化问题,它的产生是一个长期的自然与历史过程,而且全球气温变化的机理和引起气温变化的相关因素研究目前还没有定论,这个问题就属于非紧迫性的全球问题。

从问题涉及对象国家的相关性角度看,全球问题可以分为强相关性问题、中相关性问题、弱相关性问题、非相关性问题。例如对于气候变化导致海平面上升的问题,马尔代夫、斯里兰卡等这样的岛国就非常关注,对于他们而言这个气候变化引发的海平面上升问题就是强相关性问题;反之对于内陆的国家如蒙古,海平面上升不会对他们的领土变化产生任何影响,这个气候变化引发的海平面上升问题就是非相关性问题。再比如粮食安全问题,对于出口粮食大国而言就是弱相关性问题,而对于每年大量进口粮食国家而言粮食安全就是强相关性问题。

三、全球治理与国际战略的选择模式

在对待全球治理问题上,尽管出现了治理主体多元化的趋势,但是非国家行为体的地位和作用仍然有限。主权国家与非国家行为体并不是零和博弈的关系,而应该是相互联系、相互依存和互为补充的关系。对于发展中国家而言,应该十分清醒地认识到西方发达国家是全球治理背后的主要推动力量,国际政府组织、非政府组织、跨国公司和全球公民社会等大多是在国家授权下或实行权力转移来发挥作用的。*邵鹏:《全球治理:理论与实践》,长春:吉林出版集团有限责任公司,2010年,第84、85页。在全球治理的进程中以传统民族国家为中心的角色地位没有变化,在这种情况下不同的国家应对全球问题就有不同的战略选择模式。

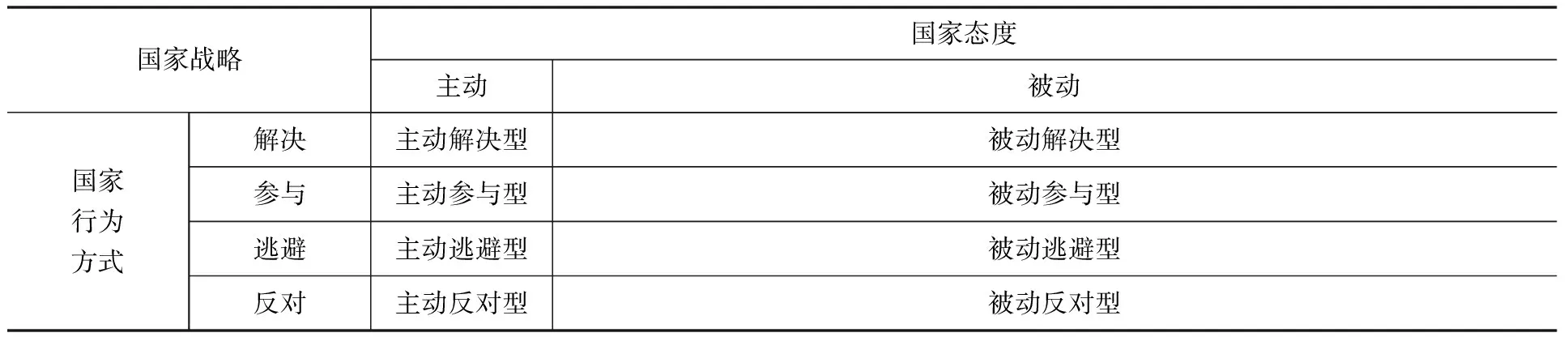

以国家对于全球问题的态度而言,可以发现两大类国家:一类是主动型国家;另一类是被动型国家。以处理全球问题的方式而言,我们可以发现四种类型的国家:第一类是解决问题型国家,这类国家常常在涉及自身利益的全球问题上起着重要甚至主导的作用;第二类是参与问题型国家,这类国家由于自身实力或其他因素的考虑只是参与问题讨论,提出相关建议或被动接受相关决议;第三类是逃避型国家,这类国家对于相关全球问题抱着无所谓的态度,解决与否与本国无关;第四类国家是反对型国家,这类国家对于相关的全球问题持反对态度,甚至采取种种措施阻止相关国际决议的实施。

把国家态度和国家行为相互结合考虑,就会发现从理论上说对于全球问题有八种国家战略,如表2所示:

表2 国家战略选择模式

(1) 奉行主动解决型战略的国家,常常在某一项全球问题上起主导作用。该国与此全球问题有重大利益关切或者国际社会对该国解决此全球问题有强烈的期待。2010年4月12日召开的华盛顿核安全峰会就与美国在防止核武器扩散方面的重大利益密切相关。

(2) 奉行被动解决型战略的国家,往往是因为某一个全球问题与自身利益密切相关而需要解决,但是由于解决该全球问题所需成本太高或时间太久,该国不愿意积极地应对。

(3) 奉行主动参与型战略的国家,常常愿意在国际社会中发挥应有的作用,但由于自身国力的局限性无法真正解决该全球问题,只能适度地参与。

(4) 奉行被动参与型战略的国家,往往是因为该全球问题与自身关联不大,但是其他国家都已经参与,故作为国际社会的一员也随大家一起参与。从某种意义上说,奉行该战略的国家在当今国际社会中占有的比例比较大。

(5) 奉行主动逃避型战略的国家,常常是因为该全球问题与自身没有任何关联性,如果参与该问题的谈判甚至解决,自身需要付出一定的成本,所以主动逃避该问题的解决。奉行该战略的国家常常是一些地区小国。

(6) 奉行消极逃避战略的国家,也是因为该全球问题与自身没有任何关联性,常常以本国事务的解决为借口,消极逃避该全球问题。

(7) 奉行主动反对型战略的国家,也因为该全球问题的解决违背了其自身国家利益。对于2010年4月12日在华盛顿召开的核安全峰会,伊朗总统内贾德在国内旅游业举办的一次活动中说:“这几天召开的世界峰会意在羞辱人类”*路透社:《伊朗称不会接受核峰会协议》,载《参考消息》,2010年4月14日第2版。。

(8) 奉行被动反对型战略的国家,往往不便于公开表达反对意见,会在私下采取相关措施抵制甚至阻扰相关国际决议对自身国家利益的损害。

必须指出的是,任何国家对于全球问题的战略选择不是一成不变,往往会针对不同的全球问题采取不同的战略,即使对于相同的全球问题,不同时期采取的战略可能也会有差异。这种战略制定的灵活性、变动性一方面增加了国家的政策选择,另一方面也给解决全球问题带来了利益协调难度大、解决成本高等难题。各国采取的国家战略始终处于动态变化中,中国也需要在动态变化的国际环境中针对不同的全球问题制定好自己的国家战略。

四、全球治理与中国战略的路径选择

面对冷战结束后的国际风云变幻,中国稳步推进改革开放战略,综合国力显著增强,人民生活水平持续改善,国际地位不断提升。与此同时,一段时间以来“中国威胁论”甚嚣尘上,比如美国费城外交政策研究所亚洲项目主任芒罗首先发难,发表了《正在觉醒的巨龙:亚洲真正的威胁来自中国》一文, “中国经济强大——政治崛起——军事扩张”,这就是头脑中只有强权信条的“中国威胁论”者的逻辑。*袁鹏:《美国为何老冒出“中国威胁论”》,载《环球时报》,2002年8月1日第3版。他们认为中国的和平发展给世界带来了威胁。进入21世纪一些国家开始突出宣扬“中国责任论”,要求中国在解决全球问题上承担更多的责任。特别是2005年9月12日佐利克在美中关系全国委员会上做的一篇题为《中国往何处去:从会员到责任》的演讲。他说,中国已经不是美中建交时的中国,因此美国的对华政策应该“超越引导中国加入国际社会的‘融入政策’”,变为鼓励中国成为国际社会中“负责任的利益相关参与者”。不管是“中国威胁论”还是“中国责任论”,都凸显了中国和平发展道路的复杂性,中国需要制定更加灵活的大战略来参与全球问题的解决,塑造未来的相关国际规范与规则。

随着今后全球问题的日益增多,中国在参与全球治理的进程中发挥的作用将越来越多。中国如何在确保国内经济繁荣、社会稳定的前提下,体现中国的国际责任,削弱乃至消除周边国家及国际社会对于中国和平发展的担心至关重要。中国的战略设计需要在平衡好国内和国际两个大局的基础上,采取灵活而富有弹性的多重战略 ,为中国成为国际社会中负责任的大国创造有利的成长环境。

战略的基础:中国参与全球治理的基础还是源于中国国内政治经济的发展。一方面国内的政治经济发展及军事科技实力为中国参与全球治理提供了有利的保障,另一方面中国参与全球治理必须有利于为国内社会发展创造良好的外部环境,更有利于中国的可持续发展。与此同时,中国社会已经发生了翻天覆地的变化,现实社会的多样化和动态化也是塑造中国战略基础的重要因素。有三个主要问题,即国家—社会关系、社会内部结构和制度的道德基础,会对未来具有根本的重要性。*[美]李侃如:《治理中国——从革命到改革》,胡国成、赵梅译,北京:中国社会科学出版社,2010年,第328页。

全球问题的界定:尽管这些年中国的经济总量规模很大,但是人均国民生产总值仍然很低,国家的经济实力有限,不可能凭借一己之力解决全部的全球问题,所以我们需要有选择地参与全球问题。首要的一点是界定哪些全球问题与中国相关,哪些问题比较紧迫,属于中国的核心利益范畴;其次在这个基础上确定相关全球问题的优先顺序。

战略的选择:中国作为联合国安理会常任理事国、国际金融组织和世界贸易组织、一系列的全球性论坛(如“20国集团”)以及众多的区域性组织和论坛中的重要成员之一,当今的全球问题或多或少地都与中国有一定的相关性。这就决定了中国不可能像一些小国采取逃避的战略。

中国可以依据与我们相关的不同的全球问题选择不同的参与或解决战略。对于削减核武器问题,由于美俄两国是当今最大的核武器国,他们必须承担更大的国际责任,中国只能奉行积极参与的战略。对于打击索马里海盗问题,目前国际社会还没有相关的合作机制打击海盗,但是海上石油通道的安全对于我们的能源安全至关重要,涉及到中国的海外利益维护,因此我们需要奉行主动解决的战略。2008年12月我们派出了军舰在索马里护航,这只是第一步,今后可以考虑在相关海域建立护航联络和协调机制、护航保障基地等,更好地维护海上通道的安全。

在制定战略的过程中,我们需要警惕的有两点:第一,不能超越自身的国力解决外界强加给我们的某些与中国有关的全球问题。第二,中国在参与全球问题的解决过程中,可能会遇到西方国家对我们的无中生有的批评和指责。比如中国对发展中国家的发展援助问题。20世纪80年代中国积极地进入国际货币基金组织和世界银行,主要是为了获得它们的发展援助,而如今中国也变成了一个越来越重要的发展援助输出国。但某些西方国家指责中国的发展援助和西方的在原则、目标、方式、条件等方面上不一样,甚至指责我们掠夺非洲资源,搞“新殖民主义”。

全球问题的知识研究战略:中国参与全球治理需要掌握大量的涉及不同学科的知识积累。对于外交人员而言,除了掌握必备的国际政治领域的知识外,还需要了解甚至熟悉其他领域的相关知识。知识因素有三个含义:第一种含义是国际制度所要求的专业知识。目前在许多专业性国际制度决策中,专家通常扮演了权威的角色。彼得·哈斯(Peter Hass)在分析地中海环保制度时认为,谁掌握了知识,谁就拥有决策的权威。*于宏源:《国际制度的知识因素对中国政策协调的影响》,见庞中英主编:《中国学者看世界·全球治理卷》,北京:新世界出版社,2007年,第303页。第二种含义是国际规范,如人权、环境保护、防止艾滋病等人类的集体信念。卡赞斯坦(Katzenstein)认为国际规范指的是对行为体恰当行为的共同期望(collective expectations for the proper behavior)。*Peter J. Katzenstein,The Culture of National Security Norms and Identity in World Politics, New York: Columbia University Press,1996,pp.12-31.第三种含义是多学科知识的融合。全球问题的知识与机械、电子、地质等专业领域的知识有所不同,它需要不同学科的知识融合。

保障战略:从某种意义上保障战略的成功是参与、解决战略最终能否达到目标的关键。具体来说,就需要从人力资源、资金支持、技术援助、新闻宣传等几个方面相互协调配合,必要时出动军事力量来达到战略的有效执行。需要指出的是,新闻舆论力量虽然不能直接带来战略的自动实现,但是适当的舆论引导和恰当的国际宣传方式有助于中国在参与全球治理过程中塑造良好的国际形象,降低参与全球治理的人力和资金成本。

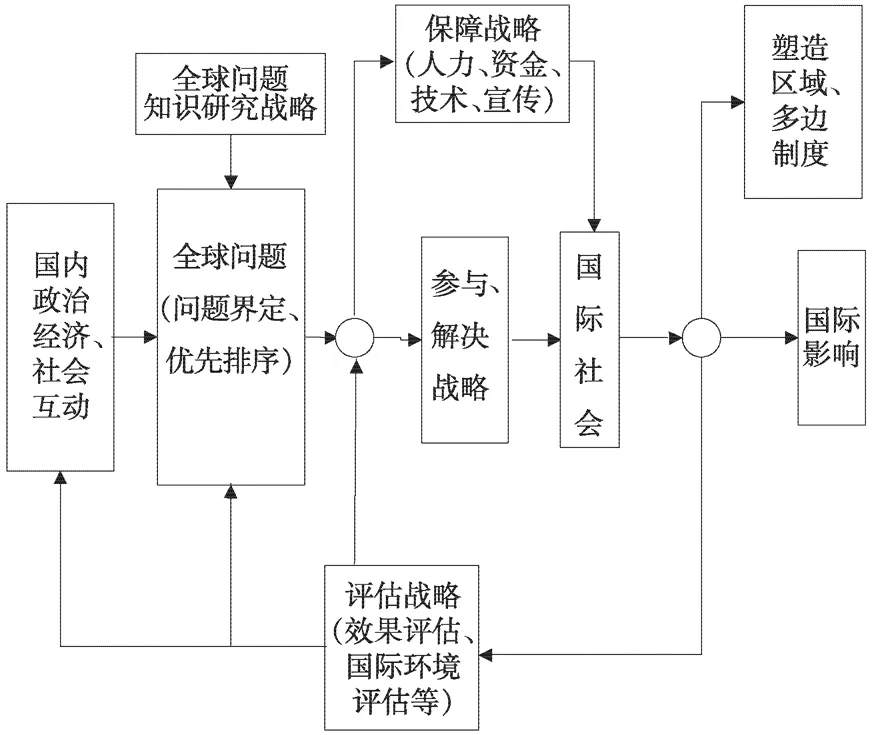

评估战略:评估战略包括参与战略效果评估、保障战略效果评估、国际环境变化评估、国际社会影响及反应评估和评估指标体系的设计等几部分组成。在整个战略体系之中,虽然评估战略不直接作用于国际社会,但是它是战略调整的重要依据,也对国内的政治经济产生重要影响,评估战略在战略设计中处于核心的地位。根据以上相关内容,笔者设计了中国参与全球治理的战略模型。如图1所示:

图1 中国参与全球治理的战略模型

该动态模型由四个相互联系、相互影响、相互作用的战略路径组成:

第一个战略路径:国内政治经济与社会互动、全球问题知识研究战略→全球问题→参与、解决战略→国际社会→国际影响(塑造区域、多边制度)→评估战略→国内政治经济。首先基于国内政治经济和全球问题知识研究积累的考虑,决策层来界定中国所涉及到的全球问题,然后根据不同的问题领域或是关联度的不同确定不同的参与或解决战略。一旦战略确定,必然会通过参与相关国际会议、多边谈判、达成协议等具体形式作用于国际社会,给国际社会带来影响,同时适时地、主动地塑造区域或多边制度。最后再评估一下开始实施战略的效果如何,并反馈给国内的决策层,以修正原先的战略,或者继续保持原先的战略,或者取消原先的战略。第一个战略路径是国家参与全球治理战略路径选择中最常见的一种。

第二个战略路径:国内政治经济与社会互动、全球问题知识研究战略→全球问题→参与、解决战略→国际社会→国际影响(塑造区域、多边制度)→评估战略→全球问题。第二个战略路径与第一个战略路径的主要区别在于,经过评估战略后反馈的内容不同,第二个战略路径反馈并补充调整的是治理的客体全球问题。通过评估反馈从而确定该全球问题是否得到解决,还是部分解决,或者没有得到解决,从而进一步修正全球问题的优先顺序,为国家参与全球治理的多轮博弈打下基础。

第三个战略路径:国内政治经济与社会互动、全球问题知识研究战略→全球问题→保障战略→国际社会→国际影响(塑造区域、多边制度)→评估战略→国内政治经济与社会互动。第三个战略路径与第一个战略路径的主要区别在于,第一个战略路径是经过参与或解决战略等方式来实现该路径,而第三个战略路径是通过具体的保障行动来实现该路径。国家需要根据不同的问题领域或是关联度的不同确定不同的保障战略,采取人力资源、资金还是技术保障。保障战略的实施需要较强的综合国力做保障,也是中国参与全球治理的重要环节。第三个战略路径常常是大国参与全球治理的重要路径选择。

第四个战略路径:国内政治经济与社会互动、全球问题知识研究战略→全球问题→保障战略→国际社会→国际影响(塑造区域、多边制度)→评估战略→全球问题。第四个战略路径与第一个战略路径的区别较大,不仅评估战略的反馈主体不同,而且第四个战略路径是通过具体的保障行动来实现该路径。同时需要非常高超的外交技巧和战略执行能力,一般对于综合国力较弱的国家而言很难执行第四种战略路径。

需要指出的是,上述四个战略路径并不是孤立存在的,在整个战略中是相互依存、相互调整的。中国必须结合自身综合国力和周边地区国际环境的变化在动态平衡中把握整个战略的运作。

五、结 论

当代中国同世界的关系发生了历史性变化,中国逐步融入并且成为国际体系的重要一员,中国已经开发出了把自己转变为一个现代国家的巨大能量,在20年左右的时间内,它可能成为在国际地位上仅次于美国的国家。*[美]李侃如:《治理中国——从革命到改革》,胡国成、赵梅译,北京:中国社会科学出版社,2010年,第339、339页。中国的前途命运日益紧密地同世界的前途命运联系在一起。在全球治理过程中,中国依然会面临来自国外的尤其是西方国家的外部压力。只要中国根据不同问题采取不同的应对战略,就能够最大限度地维护我们的国家利益,同时为世界和平与发展贡献我们的力量。党的十八大报告中指出,中国将始终不渝地走和平发展道路,“中国将坚持把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来,以更加积极的姿态参与国际事务,发挥负责任大国作用,共同应对全球性挑战。”*胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗》 ,见《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》,北京:人民出版社,2012年,第43、44页。中国也将“在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展,建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系,同舟共济,权责共担,增进人类共同利益”*胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗》 ,见《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》,北京:人民出版社,2012年,第43、44页。。

作为联合国安理会的一个拥有否决权的常任理事国,中国具有独特的地位和权力来对世界所面临的各种重大国际问题发挥作用。*[美]战略与国际研究中心、彼得森国际经济研究所:《美国智库眼中的中国崛起》,曹洪洋译,北京:中国发展出版社,2011年,第260页。在国际社会的自我定位中,我们已经将自己定位为“负责任大国”,当然这个责任需要我们量力而行,同时积极寻求策略,变被动为主动、变压力为动力。中国在战略上参与日益增强的全球相互依存进程的能力,为把这个国家提升到新的高度提供了希望。*[美]李侃如:《治理中国——从革命到改革》,胡国成、赵梅译,北京:中国社会科学出版社,2010年,第339、339页。中国在制定政策的时候需要对国内外环境变迁以及国际社会的看法进行系统性的思考和评估,从而更加自信和有效地参与到全球治理的进程之中。