互动的风景数字技术条件下具体工程实践与实验装置探索

宋刚

图01-02 珠江啤酒厂沿江景观

自然是生活中最美丽的事物,呈现在我们面前,充实着我们的生命。我们感受到流动的溪水、鸟儿的鸣叫、麦田泛起的风声和树林沙沙的落叶。这些自然的事物以一种鲜活的方式存在。如果从这个角度去看我们的建筑与景观,就会觉得我们的建筑与景观乏味得多。现代主义建筑五原则中的水平长窗,将室外自然引入,却是以一种古典构图绘画的方式在室内形成一个布景。海德格尔说,人类追求“诗意的栖居”,这里的诗意可以理解为人与居住环境的诗歌一样的对话。纵观我们现在的居住环境,无一不是呆板木讷的存在,远不如自然那样在人们心底泛起涟漪。景观如何具有“诗意”,是设计师应该探索的问题,抛开“诗意”不说,如果景观无法和人对话,何谈诗意?因此景观设计师在创作的每个过程,都要去创造景观与人对话的某种可能性,建立景观与人之间的互动关系,只有这样,才能最大程度体现景观作为人“诗意的栖居”的一部分。

在最近几年的实践中,我们一直探讨景观如何成为互动的风景,建立景观与人对话的关系。在意识层面谈这种概念比较容易,落实到具体实践中,就比较困难,抽丝剥茧,我们意识到之所以很多具体景观设计无法与人互动,关键是手法单一,景观形态与空间丰富度不够。因此在早期的工程实践中,我们探讨的重点是如何使用复合的几何形式去创造景观形态的“多样性”,通过这种“多样性”,实现景观与人关系的互动。

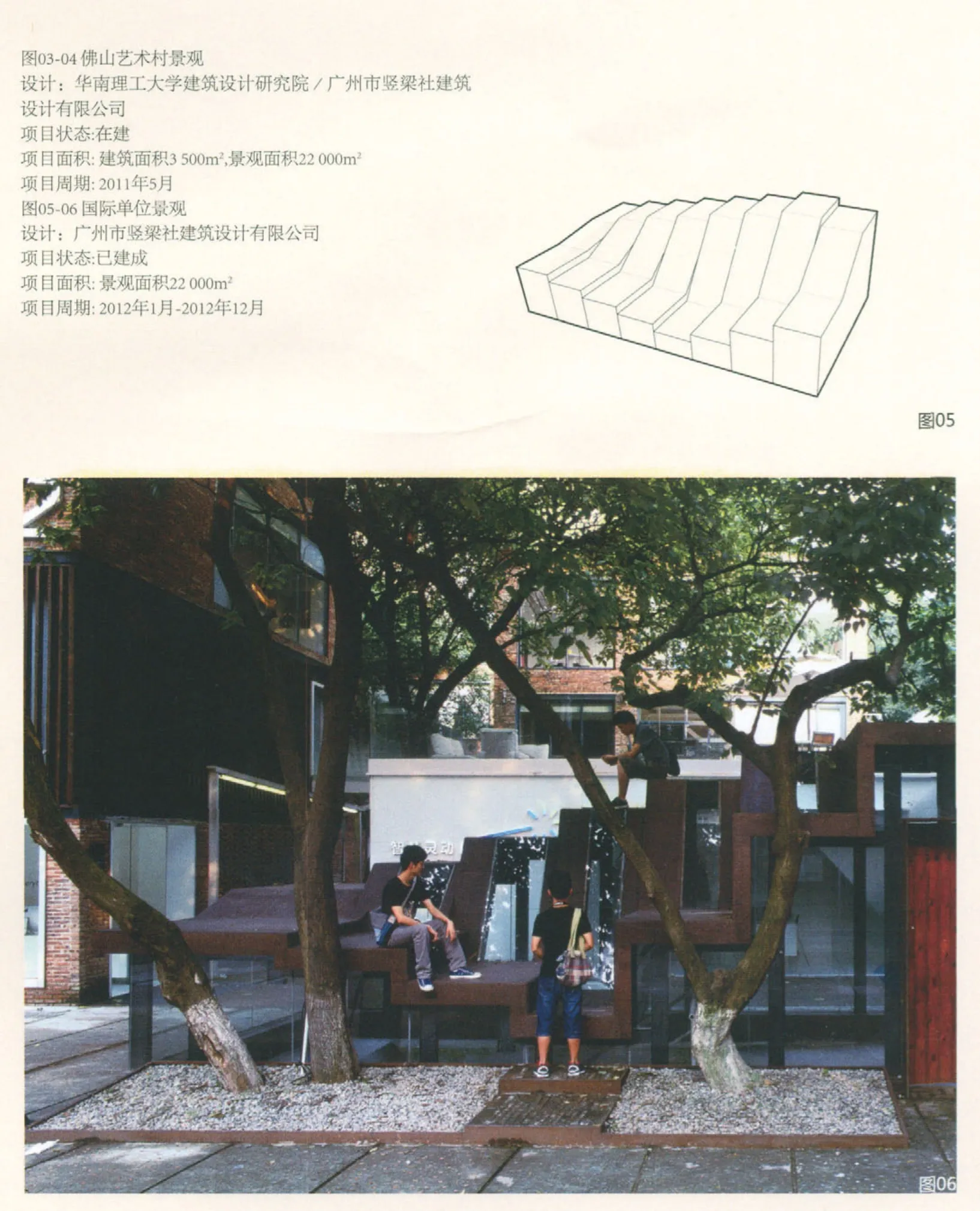

在广州珠江啤酒厂沿江景观设计中,我们的景观设计目标是将1万多平米的建筑隐藏起来。我们使用几条折线进行高低错落的组合,有些从地面上升到屋顶,有些从屋顶走到地面,形成一个动态的建筑与景观融合的复合景观。这个复合景观中的动态的折线限定场地的各种流线,这里的形式策略将人流的流线固化为景观形式。可以想象,在这样的景观中,人们顺着高低起落的折线去体验空间,自然形成了人与景观的互动关系(图01-02)。这种将人的流线固化为景观形式的做法,我们在接下来的设计中大量运用。佛山艺术村景观设计中,场地有条河涌穿过,河涌两侧需要不同标高层的连接,将这些流线的几何形式进行固化,就形成一座集合了桥、平台、广场、小品结合的复合景观,这个复合景观,将几股人流有效组织,创造新的趣味,顺着流线,人与景观发生了互动(图03-04)。

除了将流线组织固化为景观形式,创造人和景观的互动性,我们还深入挖掘场地的其他自然要素,如树、水体等,将其与人造景观结合,形成与人三者的互动。而且在这种情形下,人造景观更多的是扮演强化人与自然关系的角色。在广州国际单位的景观设计中,场地上有3棵树木,在设计之初,希望场地的活动围绕这3棵树木展开,但是场地的活动是什么,该如何发生,在设计之初不能确定。因此景观与人的互动关系处于一种“确定的未确定状态”。最终的设计将场地设计为一组组4m×4m高高低低处理的方块体量组合,这些方块体量既可以坐,也可以立,可以休息,也可以举行各种活动,具有多种可能性。最终,围绕着树,人与景观的互动产生了(图05-06)。在TIT设计师工作室群的景观设计中,树木同样成为限定这种互动景观的出发点,为了让人与树有各种对话,TIT设计师工作室群的这个地下空间入口的景观构筑物,采用了一组变化的折形曲线,最终形成的曲面能够让人们从广场拾阶而上,在各个高度与树木发生互动关系,调皮的孩子甚至可以顺着爬到树干上去(图07-08)。

图03-04 佛山艺术村景观

图05-06 国际单位景观

图07-08 TIT设计师工作室群景观

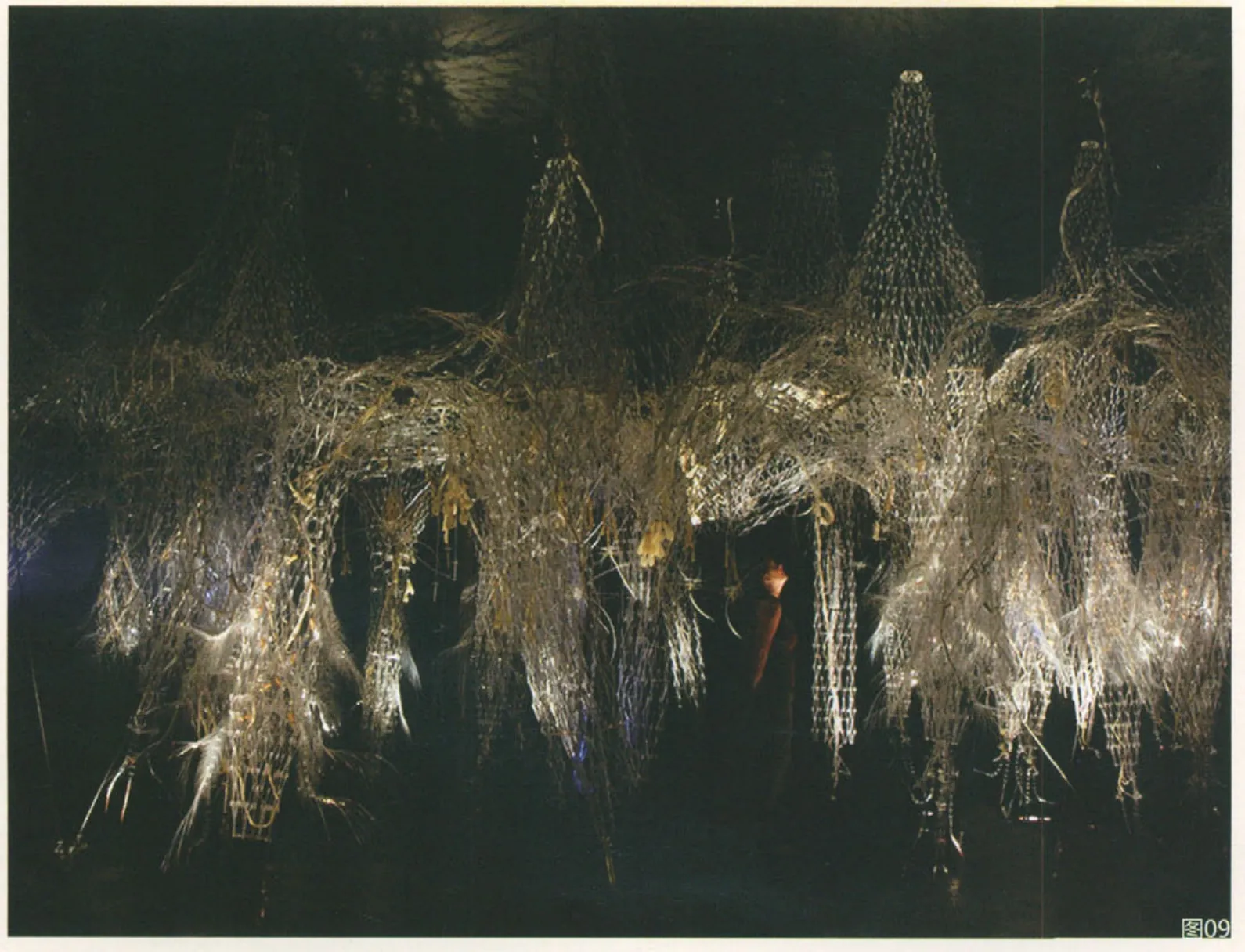

图09 飞利浦·比斯利(Philip BEESLEY)作品(图片来源:Philip Beesley Studio网站)

以上这些实践,我们都是采用有逻辑的复杂几何形式,通过定义“多样性”的景观形态,使得景观“动”起来(图02、06、08)。我们可以将这些理解为静态的互动景观。值得一提的是,静态的互动景观中使用的复杂的几何形式语言,在数字技术条件下,变得非常容易得到。犀牛、Grasshopper等参数化软件在设计师掌握了几何语言的形式逻辑后,形式创作变得容易,特别是创作如图类似的表皮时(图04),则非常快速便捷,在佛山艺术村的景观设计中,我们设计了近10个类似的不同表皮,以创造人和建筑界面的不同互动体验。在完成这个复杂表皮设计后,数控加工技术和数控加工技术思想指导下的施工,又使得形式获得变得可控。

虽然在这一系列的工程实践中,景观与人的关系实现了某种程度的“互动”,景观的几何形式也借鉴自然,具有比之前更大的“多样性”与“复杂性”,但是毕竟最终的互动仍然是“静态”的。我们开始尝试着真正让景观动起来。让景观要素“动”,如果只是营造“动”的水景或者是设计某种捕捉自然要素的装置,不是什么难的事情,比如佛山少年宫的附属景观设计,我们设计了一系列的水景,通过数字媒体的控制,在广场上变化不同的喷发形式;我们同时设计了高高低低的声音装置,孩子们可以凑到声音装置边,去倾听着各种风的声音。但是最近几年数字技术的飞速发展,以及多媒体艺术的跨界渗透,使得互动景观具有新的可能性。也许这种可能性对于景观设计具有革命性的影响。前面提到参数化等数字设计工具在形式生成与创作方面对景观设计影响颇深,而数字互动技术的发展则可能促发对景观设计新的思考。

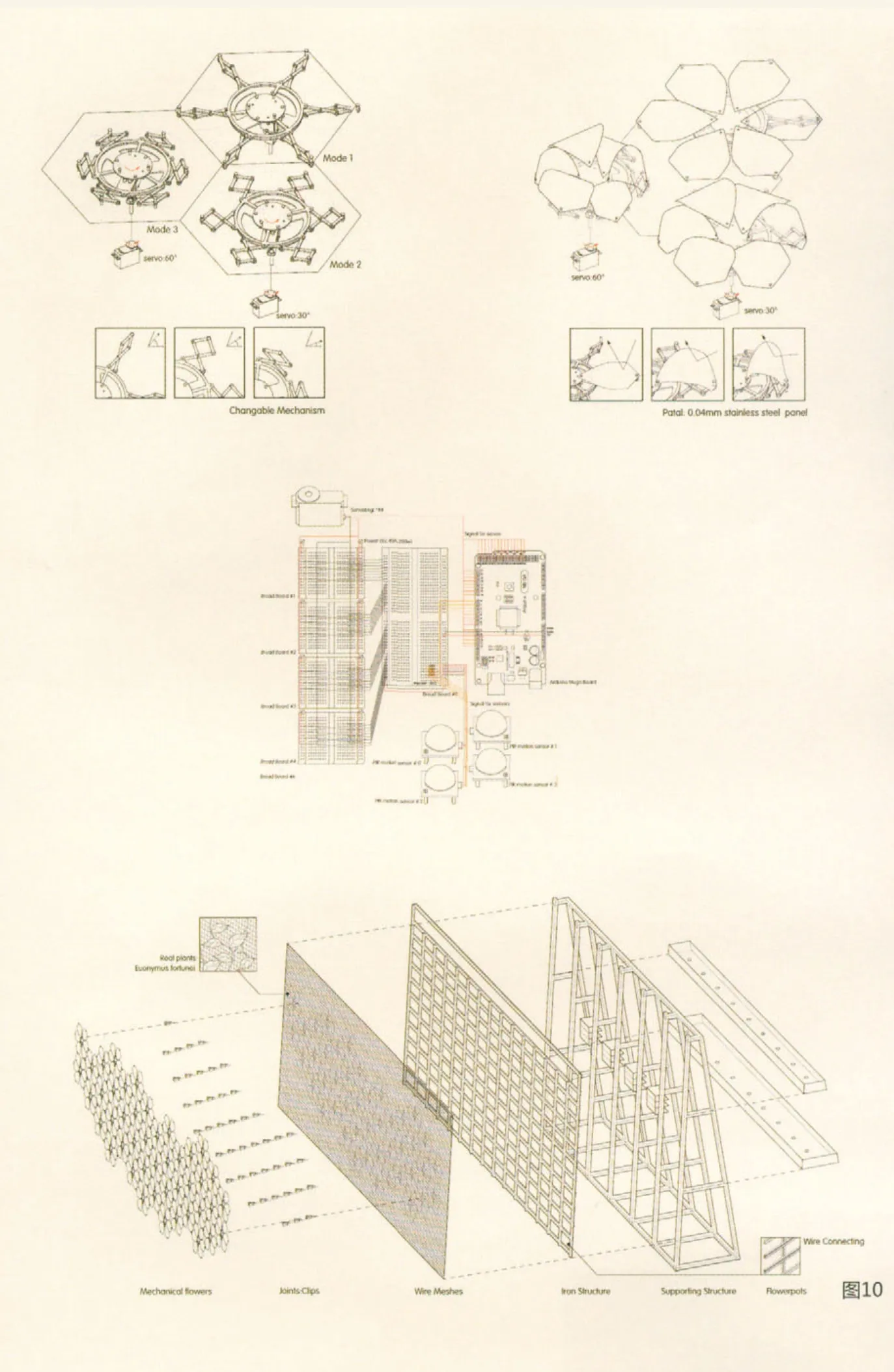

图10-11 机械花园

国外设计师在这方面做了大量有成效的探索,一般大家把所进行研究的内容称为“互动建筑/互动景观”(英文既包括:Interactive Architecture / Interactive Landscape,也包括Responsive Architecture / Responsive Landscape) 。希尼莫德工作室(Cinimod Studio)、杰森布鲁格斯工作室(Jason Bruges Studio)、罗瑟加尔德工作室(Studio Roosegaarde)、杜·代夫特(TU Delft)的Hyperbody研究小组等研究个人和团体都做了大量出色的工作,特别是滑铁卢大学(University of Waterloo)的飞利浦·比斯利(Philip BEESLEY),他用“场”(Field)的概念去创造人与装置互动的沉浸感,对从事这方面研究的人具有很多的启发(图09)。

同济大学袁烽在国内设计群体中,较早的意识到数字技术能够与自然景观、数字美学、性能化形式发生关系,所以在2012年8月的“生活演习——2012建筑空间艺术展”①中,他与尼尔·丽区(Neil LEACH)带领学生,探索了互动技术对于消解人们对自然理解的尝试。他们创作的“机械花园”(Mechanical Garden)由一面金属花朵做成的互动墙体和绿植墙组成,模拟了机械花朵与人和植物墙的互动机制,描摹了一种机械化自然景观的可能性。在他们的设想中,花园不再是以传统规则与静态的方式展现,而是作为一种媒介,给人“境随我动”的全新感受,以动态和多元化的方式与参观者互动。设计师模拟了机械花园与人的交互,“花园”以图案、波纹等效果呈现,并借此畅想一种由媒体介质主导的未来景观空间体验。实现这个互动的核心技术是Arduino开源信号板,它可以将我们在电脑中设计的数字动作通过舵机转化为物理动作,由此让“花园”动了起来,另一方面,传感器使“花园”可以感知人的靠近与变化,从而触发编程中“花园”相应的不同动作,使“花园”栩栩如生。通过这种方式,“花园”动了起来:金属花片在收起展开中变换着光泽,机械传动模拟着花开花落,当传感器接受到人的信息后,对人的活动进行了特定的回应(图10-11)。这个成为了一个真正的互动景观。

图12 热感墙

“机械花园”中用到的互动多媒体技术就像“潘朵拉的盒子”,具有无穷的对传统设计观念的破坏力,开源的Arduino技术让建筑师可以快速的掌握编程与交互技术,通过感应器建立环境与机器之间的联系,环境的参数带动了机械装置的运动,通过程序指令,实现实时互动。2013年1月,我们结合华南理工建筑学院四年级设计课程,做了一个“为未来着想”的展览,其中一个装置与“机械花园”类似,不但在“机械花园”的基础上实现了曲面的建造,而且金属制的金属花朵变得更加智慧,当其中一个花朵一经触发,则形成涌现一样的回应,花朵群具有了集群智慧(图12)。

这样的景观实验装置,给了我们很多的联想,也重新让我们理解了“景观”。在这种数字多媒体技术下的景观,一定是一个复合的技术系统,技术成为景观的神经;数字多媒体技术的发展,使得景观越来越智慧,越来越具有生命力。可以想象,未来的景观设计中,这种景观装置镶嵌在自然之中,变得既独立于自然,又成为自然的一部分。我们的人造景观,将也如溪水、鸟儿、风声、落叶一样,调动着我们的情感,形成富有生命力的互动风景(图13)。

图13 互动装置与景观的融合

注释:

①该展览由刘宇扬、冯路、王慰慰策展,参加展览的建筑师包括直向、冯果川、冯路、KUU、大舍、阿克米星、俞挺、袁烽+尼尔·丽区(Neil Leach)(上海数字未来工作坊)、高目、致正等,展览地点在上海当代艺术馆,展览以日常生活空间为线索,把上海当代艺术馆抽象化为10个主题空间,如客厅、餐厅、厨房、书房、卧室、浴室等,分别邀请10个建筑师团队用概念设计来表达他们对该主题空间的理解和反思。

——《势能》