便携式卫星通信电磁波辐射对人体的影响

国家气象信息中心 宋之光

一、引言

近年来,卫星在用于应急通信的同时,地球站的电磁辐射影响越来越引起人们的高度关注。地球站在使用过程中,在向空间发射电磁波的同时,会干扰周围环境,例如引起通信设备信号变弱,甚至会造成通信中断。另外,其对人的身体健康也有影响,可以引起失眠、多梦、记忆力减弱等。研究表明,电磁辐射危害人体健康的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等。因此,地球站使用过程中对周围环境的影响成为人们密切关注的一个话题。我国早期主要从天线设计方式和信号传播方式的角度分析电磁辐射影响,研究的重点也主要是关注地球站天线在传播过程中的信号衰减问题,而对于天线周围电磁场分布规律及引起的电磁环境影响考虑较少。因此,研究天线周围的电磁环境影响,把握天线电磁场的分布规律,使其更好地服务于国家应急通信保障系统,在保护人民身体健康和生活质量等方面均有现实意义。

二、辐射标准及功率密度介绍

1.辐射标准

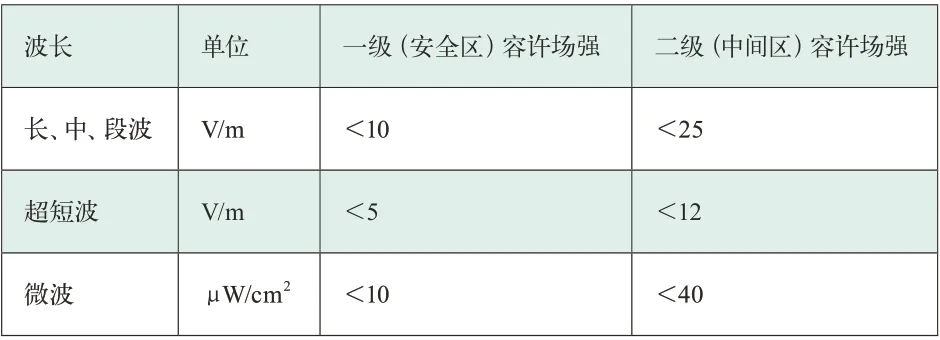

表1是根据卫生部起草的环境电磁波卫生标准国标(GB8702-88)容许辐射强度分级标准表。其中,长、中、段波频率为100kHz~30MHz;超短波频率为30MHz~300MHz;微波频率为300MHz~300GHz;V/m为电场强度单位;μW/cm2为功率密度单位。对于卫星通信而言,属于微波频率范围。

表1 辐射强度分级表

2.功率密度计算

功率密度计算公式为

ρ=PT×GT/4πD2

式中,ρ为功率密度;PT为发射机输出功率;GT为天线辐射方向增益;D为距离发射源的距离(米)。可见,只要知道卫星通信功率放大器的发射功率PT,天线在各区域的增益GT,距离发射源的距离D,就可以计算出功率密度ρ。与卫生部的标准进行对比,可以得出在哪个区域是安全的,哪个区域是不安全的。

三、卫星通信辐射情况分析

根据以上的公式分析,要计算功率密度,需要知道天线的增益GT。卫星通信采用旋转抛物面天线,抛物面天线的各个方向增益都不同,以轴向的增益最高,这也就是为什么卫星通信需要精确的对星才能通信,保证通信时天线的增益处于轴向最大值。

根据无委会和卫星公司的要求,卫星天线的方向图需要满足相应的指标才能使用,包括旁瓣特性、包络曲线等。不同口径的天线增益各不相同,但都要满足相应的标准(见图1)。

从图1中可以看出,天线实际在各个方向的增益不同,但是都满足相应的包络曲线指标要求,在其他角度方向的增益不得超过包络标准,包络标准为:29-25log(θ)。我们可以按照包络标准来计算天线各角度的功率密度。

图1 1.2米天线方向图示例

卫星站使用1.2米Ku波段天线,8瓦功放(PT=8W)。

1.2米天线的轴向增益为43dB,根据包络曲线公式29-25log(θ),在离轴向11°角的增益=29-25log(11)=3dB。3dB=2倍(即GT=2)

在离轴向11°角方向远离天线1米(D=1)的地方的功率密度为

ρ=PT×GT/4πD2=8W×2/(4π12)=1.273W/m2=127.3μW/cm2

ρ=127.3μW/cm2大于卫生部规定的10μW/cm2,是不安全的。

通过以下两个公式可以计算出天线各个角度以及相应距离处的辐射功率密度,具体计算结果见表2。

表2 1.2米天线配8W功放计算结果计算结果ρ(功率密度)的单位:μW/cm2

GT=29-25log(θ)

ρ=PT×GT/4πD2

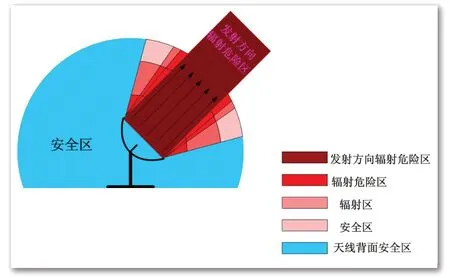

根据以上计算数据,可以画出图2、图3示意图。

图2 方位辐射区域示意图

图3 俯仰辐射区域示意图

四、计算分析和结论

1.计算分析

根据以上的计算,可以得出表3的结果分析。

表3 结果分析表

2.结论

(1)卫星通信的电磁辐射方向性很强,在30°以外区域,几乎没有辐射。

(2)对卫星技术人员及调试操作人员而言,需要频繁长时间近距离接触强辐射,危害较大。对于非调试操作人员而言,因其工作地一般远离天线或者在天线背面,基本没有电磁辐射。

(3)地球站使用过程中,天线主波瓣方向不应正对居民楼;在满足业务的同时,应尽量降低天线发射功率。

(4)应保持良好的屏蔽和接地,防止此高频设备正常工作过程中的电磁泄漏;在长期放置天线处应及时监测并向公众公布监测结果,打消公众的忧虑。