书面作文中的词汇知识负迁移现象——以高职英语学习者为例

龚芳芳

(苏州工业园区服务外包职业学院 公共学科部,江苏 苏州 215123)

一、研究背景

Nation曾指出二语词汇的习得或学习主要受三个因素影响:学习者学习外语的经验和其母语的特点;词汇学习或教学的方式;二语词汇自身难以掌握的特点。其中有很多二语词汇学习过程受母语干扰的研究结果。[1]33Meara认为:当词汇学习的过程中需要某种认知操作而不单单是记忆词汇的语音形式时,学习者将很难分开大脑中的两种语言。从这个意义上讲,一种语言的词形很容易勾起学习者脑中的另一种语言中相应的语言形式。如果学习者的母语和学习的外语作为一个整体贮存在学习者大脑中的话,那么这势必会带来母语对所学外语的干扰。[2]研究者发现,二语学习者对目的语词汇学习的过程类似于母语和二语学习的过程,是从最容易掌握的词汇意义开始从表象到深层,随着对目的语文化的了解不断深入,逐渐掌握二语词汇中那些符合目的语境文化的深层意义。[3]Swan认为母语和二语的差异很明显在一定程度上影响着母语对二语学习的迁移效果和程度[4]163-164,比如瑞典和西班牙的英语学习者就会比芬兰和阿拉伯学习者更容易掌握英语中的词汇知识[5]129-140。对于中国的英语学习者来说,由于英语和汉语属于两种完全不同的语系,使得它们在语言的很多范畴都会有不同,其中就包括词汇构成方面,因此对于中国英语学习者来说,这无疑在学习英语词汇方面造成了一定的负迁移效果。

二、研究方法及讨论

(一)研究方法和结果

研究将围绕以下问题进行:1.高职英语学习者在书面语产出中有哪些词汇知识容易受到母语负迁移的影响。2.母语负迁移产生的成因会有哪些。笔者于2012年11月从江苏省某所高职院校的2010级学生的一次随堂作文中随意抽取样本30份作为研究语料。这次作文的任务是应用文写作类型,教师在分析完实用写作教材中的范文后,让学生在30分钟内完成一篇请求信,请求信的内容没有指定,学生可以根据自身的生活经历或社会体验,设想一位收信人并写出自己的请求内容。笔者根据Nation的词汇知识分类标准和书面语料的特点,拟从语料中发现产出性词汇知识中的负迁移现象。经过语料分析和数据总结,得出以下结果,见图1。

图1 语料中词汇知识类型及负迁移频数

(二)讨论

1.从结果中我们可以发现,学习者在拼写和词频方面受母语负迁移影响较不明显,这一方面说明,对于已经学习英语近十年的学习者来说,已经比较适应英语的拼写方式;另一方面,由于这次写作任务类型的原因,学习者所产出的词汇不论是在英语中还是汉语中基本都属于高频词汇,学习者已经对这些词的拼写比较熟悉;再者,由于这次的任务不是在测试环境下进行的。因此,学习者在产出中可以借助其他工具辅助拼写,这一猜测可以从为数不多的拼写错误中发现。正如Nation所说,如果学习者的母语拼写方式采用的是英语这样的罗马字体,那么学习者在学习英语时一定会觉得较容易接受,这就如同英语是母语的汉语,阿拉伯语或者泰语学习者认为学习这些语言比较困难是一样的,因为这些外语采用的拼写字体对于学习者来说都是陌生的。[1]36

同样,词频方面也没有发现负迁移现象,这可能是由于此次写作任务的类型和任务条件所造成的。学习者对任务涉及的话题熟悉时,就会选用熟悉的表达方式,将更多的注意力投入在语言准确性方面,并且有时限的条件加大了任务的难度,使受试者依赖熟悉又简易的中介语;[6]另外这种现象还有可能和学习者产出性词汇的复杂性有关,因为这也说明了该受试者的产出性词汇复杂性主要体现在2 000词汇内,这一点也补充了笔者之前的研究结果:英语专业学习者的产出性词汇主要集中在2 000词频内。[7]

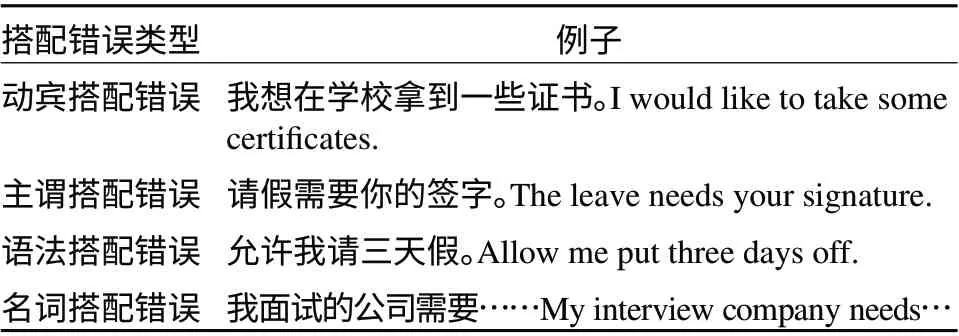

2.相比较而言,学习者在语法、搭配方面受母语负迁移影响最大。一方面说明高职英语学习者在运用这方面词汇知识时,主要还是靠寻求目的语和母语之间的对等,将要表达的想法用翻译的形式表现出来;另一方面也验证了二语学习者在学习这方面词汇知识的普遍规律:如果一个词语出现在外语中的语法模式和它在母语中出现的语法模式是近似的,那么对于该外语的学习者来说将比较轻松;如果外语中的一个词的搭配可以从母语中猜测出来,那么这个词的搭配就较容易被习得。[1]38蔡基刚在研究英汉词汇搭配对比时,就中国学生易犯的几种搭配错误进行了分类[8]222-229,笔者根据这些分类结合语料中的错误现象,最终分为四类,见表1。

表1 语料中搭配错误类型及例句

从语料中的搭配错误类型分析来看,学习者只是在汉语中简单地找到看似词义对等的搭配词语结构,生搬硬套在英语结构中。汉语的构词方法是分析性的,利用现有语素相加构成新词,词语搭配宽松,而英语词语搭配不仅受语法关系的制约,同时受语义关系制约[8]212-214。加之,中国人对逻辑偏差有一定的容忍能力,以换取语言表达的经济性和灵活性[8]162。汉语和英语之间这样的差异,使得学习者在产出时,很容易受到母语的负迁移影响而造成搭配上的随意性和主观性,从而引发错误。

3.二语学习者要判断使用词汇是否得当,倾向于在母语中找到对等表达来发现其得体性。通常在以下情况会发生词语的不恰当使用:当外语学习者在需要使用常见词时选择使用了过时词;不礼貌含义的词取代礼貌含义的词汇;英式用法比美式用法更适宜;口语体词取代书面语体词。[1]39在本次研究中,笔者发现当英语学习者要表达请求意思时,大多数都只是单一地使用“can” “please” “be willing to” “want to”来表达,而很少会用到符合英语文化和思维的礼貌表达,如“could you please” “ would like to”这一现象极有可能是受到母语负迁移的影响,因为在汉语表达请求意愿时,用到最多的字眼就是“能”“请” “愿意”“想”所以学习者就会很容易联想到这些汉语表达的对应英文,而没有顾及到本族语者实际使用礼貌策略时的一些固定表达。

4.当二语学习者发现某个二语词汇的词义可以在学习者的母语中找到时,会在短时间内习得该词汇的词义,[1]39但是由于汉英两种语言间的词汇差异,笔者在研究中发现学习者在产出词汇中会产生如下现象:使用笼统的上义词,如:“I think I’m a good student.”中的“good”一词,西方人看到这样的字眼时,一般就会心生疑问“how good?”另外,在表达下义词时,汉语不是创造新词,而是在表达属类的上下义词前面加上表示具体差异的下义词[8]212,并且汉语词语搭配中的同义反复现象十分普遍,由于受到这些母语词汇知识迁移,语料中出现“teacher coach”表达“辅导员老师”,“Ms Xu Linlin”表达称谓的用法也就不足为怪了。即使两种语言中有看似一样词义的对等词,它们有可能在搭配和语法结构中使用不一样,如语料中出现“I sincerely hope you can approve.” 显然学习者是把“approve”用作不及物动词。除此之外,一些英语中由基本动词构成的动词词组,由于绝大多数的意思不能从字面上翻译,在汉语中又找不到这样对等的构词法,因此中国的英语学习者对这类表达都很有困难,如在语料中出现“put three days off”作为请三天假的含义来使用,这些由基本动词词汇构成的词组给中国学习者带来的困扰在前人的研究中也有过证实,如有研究者发现中国英语学习者由于受母语的影响大量使用“make+complement”结构,在表达“他们有可能会让他们的朋友生气”这句话中,中国学习者更多地说成“They might make their friends get very upset.”而不是“They might upset their friends;”而且中国学生会避免使用那些在母语中很难找到对等用法的“small verbs:be,bring,come,get,give,make,have”等[4]170-171。

三、结语

母语会影响二语学习者习得词汇知识,也会影响学习者使用词汇的方式以及尝试通过构造复杂的二语词汇弥补相关词汇知识缺失的方式。其中,将二语词汇知识和母语对应起来是学习者最常见的,也是必不可少的学习策略之一,这个过程中必然会引发错误。当大脑暂时缺乏地道的表达时, 二语学习者只能根据大脑当前的词汇信息,在母语结构的基础上输出目的语。然而当两种语言中的看似所指一样的词汇有着不一样的语法上下文时,错误就很容易发生。英汉各自不同的语言和文化差异要求二语学习者熟练把握目的语中不同的语言表达方式。教师在词汇知识教学中,应给予学习者合理的语言对等假说、适宜的补救策略及对中介语中出现的负迁移现象的正确认识,让学生了解两种语言的相同之处可以帮助他们加强语言的正迁移影响;同样道理,如果学生也能认识到两种语言的不同之处,则可以有意识地降低负迁移作用,事半功倍[9]。由于时间和精力有限,笔者没能从不同任务类型和条件下的书面语料中对比分析词汇知识负迁移现象,希望在以后的研究中可以深入探讨。

[1]ATION I S P.英语词汇教与学[M].上海:外语教学与研究出版社,2004.

[2]MEARA P.Vocabulary acquisition:a neglected aspect of language learning[J].Language Teaching,1980(13):221-246.

[3]STRICK G J.A hypothesis for semantic development in a second language[J].Language Learning,1980,30(1):155-176.

[4]SWAN M.The influence of the mother tongue on second language vocabulary acquisition and use[M]//In vocabulary:description,acquisition and pedagogy,Schmitt,N.& McCarthy M. Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[5]OODIN T.Language transfer[M].Cambridge:Cambridge University Press,1989:129-140.

[6]邵继荣.任务类型和任务条件对EFL写作的影响[J].国外外语教学,2003(2):28-34.

[7]龚芳芳.中国英语专业学生口头作文中词汇复杂性变化研究[J].南昌教育学院学报,2012,27(11):139-141.

[8]蔡基刚.英汉词汇对比研究[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[9]张维友.英汉语词汇对比研究[M].上海:上海外语教育出版社,2010:5.

[10]何旭良.大学英语写作研究现状及其前瞻[J].南通职业大学学报,2004,18(1):101-104.