某高速公路岩溶钙华堆积体成因及稳定性分析

邹 威

(中铁二院成都地勘岩土工程有限责任公司,成都 610031)

我国西南地区位于青藏高原东侧,发育于青藏高原的金沙江(长江),在这个巨大的大陆地形坡降带上形成了典型的高山峡谷地貌。在这种特殊和复杂的地质环境条件下,西南地区发育有大量的地质灾害[1]。随着国民经济的持续发展和国家西部大开发战略的不断推进,近几年西南地区铁路及公路建设力度不断加大,尤其是高等级公路迅猛发展,在国家规划的高速公路网中,穿越西部喀斯特地区的高速公路里程约有1.5万km。然而对西部喀斯特地区公路的建设过程和使用状况的调查表明,其均不可避免的会面临各种类型的工程问题或出现不同的工程病害,如公路路基、桥基下存在溶洞,隧道穿越地下暗河以及路面塌陷损坏、隧道突水等[2],此类喀斯特地区不良地质现象较常见,国内外对其研究也较多,而较大规模的岩溶堆积体在公路工程建设中较为少见,鲜有学者对其进行论述。公路边坡中岩溶堆积的稳定性评价,对公路工程的安全运营有决定性作用,因此对此类堆积体的成因机制形成条件以及稳定性进行分析评价具有一定的工程实践意义。

通过采取野外调查、地质钻探以及工程物探等手段,对凉水井岩溶堆积体的规模、基本形态特征进行了全面的掌握,在此基础上对岩溶堆积体成因及形成条件进行了详细的分析,利用极限平衡法对该岩溶堆积体稳定性进行了评价,为堆积体的治理提供了重要依据,值得类似工程参考。

1 地质概况

凉水井岩溶堆积体所处区域属构造侵蚀低山峡谷地貌区,山峰高程900~1 100 m,相对高差约200 m;区域上地处南岭纬向构造体系、滇藏“歹”字形构造体系及滇越巨型旋扭构造体系的复合部位。岩溶堆积体后缘发育凉水井断裂,凉水井断层为一条性质不明断层,走向北北东~南南西,全长约15 km。进入广西境内,倾向不明。在断层西盘分布一些条带状基性侵入岩。地貌上为线形凹地,山背上形成鞍部,地层产状杂乱,岩体节理裂隙发育。

凉水井岩溶堆积体区域上位于云贵高原东南部,以南亚热带季风气候为主,具雨热同季、干冷同期、四季不明的气候特点,随海拔差异及地形影响,气候垂直分带显著。多年平均气温19.3℃,月最高气温25.4℃(主要在7月),月最低气温11℃(主要在1月)。多年平均降雨量1196.16 mm,降雨时空分布不均,雨季(5~10月)降水占全年降水的83%。历年平均暴雨日数3~4 d,日最大降雨量达116.8 mm(1958年9月13日),小时最大降雨量达63.0 mm(2001年8月25日)。年均相对湿度为 79%,全年日照时数4 423.47 h。全县历年平均蒸发量1 610.6 mm,最大5月198.6 mm,最小1月80.0 mm。

(1)第四系全新统(Q4)

粉质黏土:灰褐、褐色,硬塑,土质不纯,含少量角砾和碎石,石质成分为中风化硅质岩、灰岩、辉绿岩,块径20~120 mm。厚0~2 m。

块石:灰黄、灰白色,稍密~中密,潮湿,主要为钙华,厚5~30 m。

(2)第一期碱性基性侵入岩(v-βμa)

辉绿岩:深灰色,全风化~中风化,辉绿结构,块状构造,节理裂隙很发育,岩体破碎,多呈碎块状镶嵌结构,差异风化现象明显。全风化壳变化较大,厚1~8 m;强风化呈碎块状,厚5~22 m;中风化岩质节理裂隙极发育,岩体较破碎。与硅质岩呈侵入接触关系。

(3)二叠系上统吴家坪组(P2w)

硅质岩:灰黄色,隐晶-微晶结构,块状构造,致密坚硬,薄板状,强 ~中风化。岩层产状 295°∠59°、67°∠66°。

图1 凉水井岩溶堆积体工程地质平面

2 岩溶堆积体特征

2.1 岩溶堆积体形态特征

凉水井岩溶堆积体位于线路左侧,线路穿过岩溶堆积体前缘。岩溶堆积体地面高程900~952 m,岩溶堆积体长约110 m,宽40~60 m,厚度5~30 m,体积约10×104m3,潜在主滑方向为264°,详见图1及图2。岩溶堆积体表面地形较平缓,坡度2°~8°,被开垦为水田。岩溶堆积体平面上呈圈椅状,周界明显,四周地形高,中间堆积体低洼,呈现负地形形态。剖面形态上呈凹状,前缘堆积物较厚,后缘堆积物较薄。堆积体两侧以沟槽为界位于地形陡缓交界处,基岩出露,主要为薄层状硅质岩,左侧沟槽内常年流水。岩溶堆积体前缘为直立陡坎,陡坎处为灰岩大块石,灰岩块石溶蚀严重,前缘峭壁高20~30 m,靠近前缘左侧处有地下泉点渗出,水量约为0.2 L/s,堆积体前缘直立临空,下伏基岩为辉绿岩。岩溶堆积体后缘边界位于地形陡缓交界处,后侧陡坡为硅质岩,距后缘约50 m处为凉水井断层,断层上盘为灰岩,灰岩溶蚀发育,由于断层影响,后缘灰岩断层崖极为发育,形成直线性灰岩陡崖。

图2 凉水井岩溶堆积体全貌

2.2 岩溶堆积体物质组成特征

根据钻探揭露及地质调查资料,凉水井岩溶堆积体组成物质主要有两层粉质黏土及岩溶钙华块石。表层粉质黏土层较薄,厚约0~2 m,灰黄色,可塑状。粉质黏土以下为岩溶沉积形成的钙华(图3)。堆积体中钙华岩性主要为藻灰岩,质较纯,少含碎屑,呈白、浅棕、棕、灰等色,钙华其矿物成分主要为文石,化学成分为碳酸钙,结构半致密~松散,叠层构造,为钙质胶结,胶结较好,肉眼下观察具有明显的水平层理,产出呈层状或似层状,层厚为1~2 cm,层面沿层理方向延伸,呈层状或微波状,基本层理清晰,暗层宽0.1~0.5 mm,亮层宽0.5~1 mm,沿层面孔洞发育,孔洞形态复杂,从圆形、次圆形、多角形到长条形、不规则形均有,长条状孔洞一般沿层面发育,孔洞一般较小,除长条形长度可以超过1.5 cm外,均在1.5 cm以下。宏观面孔率估值可达20% ~30%。其孔隙度大,疏松多孔,密度较小,质轻,渗透性较好,干强度较大,浸水后手可掰动,强度急剧减小。钻孔揭露钙华厚度达10 m,前缘处厚度更大。堆积体底部基岩为辉绿岩及硅质岩。

图3 钻孔揭示的钙华层

泉华是沉淀于泉水溢出点的疏松多孔的化学堆积物。按其成分可分为石灰华、硅华等。泉华堆积的地貌形态有锥状、扇状、台阶状、幔状等,故可分别称之为泉华锥,泉华扇,泉华台阶,石幔等[4]。根据钙华形成环境,凉水井岩溶堆积体钙华属于泉华沉积。该种类型的钙华多沿山坡沉积,主要的沉积形态有滩华,瀑华及坝华。凉水井钙华属于滩华,滩华常出现在斜坡和急滩上。其宏观形态受地形、水的能量和生物因素的控制,地形和水的能量控制其分布面积,生物控制其厚度及外观形态。最为常见的是拱形沉积滩华,其形态特征在平面上为扇形、剖面为楔状,且接近泉口的方向较厚[3]。凉水井钙华属拱形沉积滩华,受地形控制其平面上呈长椭圆形,坡面上为楔形,其前缘厚度较大。

3 岩溶堆积体成因分析

凉水井岩溶堆积体钙华厚度达十余米,其沉积形成经历了相当漫长和复杂地质过程。通过地质调查,发现凉水井岩溶堆积体主要经历了两个重要的地质阶段。首先,凉水井断层的活动产生大量的地震能量,形成灰岩陡崖,在地震及灰岩自重作用下,灰岩拉裂崩塌形成灰岩错落体,为钙华的沉积提供天然石坝;其次,在富含碳酸盐的断层泉水的长期浸泡及复杂地质作用下,碳酸钙析出结晶沉积形成钙华。

3.1 灰岩错落体成因

凉水井岩溶堆积体后缘发育凉水井断层,凉水井断层的活动为错落体的形成提供了良好的地质条件以及外部动力能量。断层错动形成了断层崖即灰岩陡壁,由于构造作用,断层附近灰岩岩体节理裂隙发育、岩体破碎,在雨水自重以及地震力的长期作用下,灰岩陡壁后缘垂直节理转化为拉裂缝,其次灰岩中岩溶较为发育,溶蚀裂隙主要沿陡崖下部裂隙带发育,加之沟谷中沟水长期对灰岩的冲刷,溶蚀作用进一步加剧,使陡崖下部形成较大的溶蚀裂隙及空洞,从而导致巨厚层灰岩悬空,在地震作用及岩体自重作用下,促使拉裂缝进一步的发展,当发展到一定阶段时,拉裂缝转化为剪切裂缝,随着剪切位移的积累,剪切裂缝贯通,易发生拉裂-滑移式滑塌,破碎的灰岩沿裂隙错断,整体错落位移,形成灰岩错落体天然石坝,为钙华的沉积提供地形条件。

3.2 钙华成因

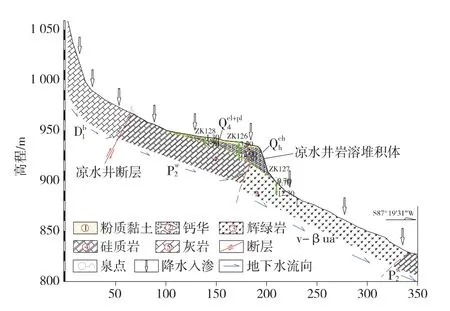

钙华又称石灰华,是一种白色多孔的泉华状石灰岩。形态不规则,内部常含小草,苔藓等植物或上述植物腐烂后留下的空隙。是在地表由泉、河、湖水沉积形成的大孔隙次生碳酸钙,一般具有多孔隙的海绵状结构以及薄层壳状、块状构造[4-5]。其成因是由于岩溶地区的饱和碳酸钙的地下水或地表水在适宜的环境下(且往往是在植物作用影响下)因压力降低释放出CO2,碳酸钙过饱和沉积形成[6-10]。泉华是饱和碳酸钙的泉水到达地表后碳酸钙围绕水草或在泉水出口处沉淀而成[4]。钙华作为岩溶作用“侵蚀”和“堆积”的一个方面,受当地气候环境、地质背景、水化学特征、水动力条件、生物因素等方面物理和化学因素的影响,这些因素控制着钙华的形成[5]。图4为凉水井钙华堆积体钙华源泉形成的地质环境剖面图。

图4 钙华源泉形成的地质环境剖面

3.2.1 气候环境

在气候环境方面,由本文第二节中气候条件的叙述可知,凉水井岩溶堆积体位于热带季风区碳酸盐岩地区由于地处热带、高温多雨,岩溶作用非常强烈,发展速度也快,且场区内石灰岩层厚度大,断层发育,裂隙发育,有利于岩溶作用的进行,该堆积体属热带季风型岩溶。

3.2.2 地质背景

根据工程地质水文地质条件分析,凉水井岩溶堆积体是多种地质因素综合作用的结果,可分为以下几个方面。

(1)可溶岩与非可溶岩的接触带是岩溶水动力现象最活跃的场所,岩溶作用强烈,特别是岩层产状陡倾或直立的地带更是如此,凉水井岩溶堆积体位于后缘处位于泥盆系下统灰岩与二叠系上统硅质岩以及二叠系上统硅质岩与第一期碱性基性侵入岩的接触部位,而且该处受凉水井断层影响较大,倾角40°~50°,断层附近发育一泉点,说明碳酸盐岩层透水性较强,而硅质岩和辉绿岩为不透水层或弱透水层。

(2)断层及断裂破碎带是形成岩溶堆积体的又一重要因素。凉水井岩溶堆积体位于岩溶断块山地型,在碳酸盐岩层分布的断块山地中,发育于断裂带上的岩溶。是受构造形迹控制而发育的岩溶类型。凉水井断层为逆断裂,从凉水井岩溶堆积后缘穿过,断裂面陡倾或近直立,延伸较深较远,有利于岩溶水纵深方向活动,形成了较大规模的溶洞和廊道,由于断层的影响,灰岩岩体节理裂隙发育,为地下岩溶水的流动提供了岩溶通道。

(3)凉水井断层附近的断层泉为岩溶钙华堆积体的形成起了决定性的作用。灰岩岩层中断层泉点中饱和碳酸钙的泉水到达地表后碳酸钙围绕水草或在泉水出口天然石坝内析出、结晶、沉淀,最终形成钙华,经过长年累月的沉积最终形成凉水井岩溶堆积体。

4 岩溶堆积体稳定性分析

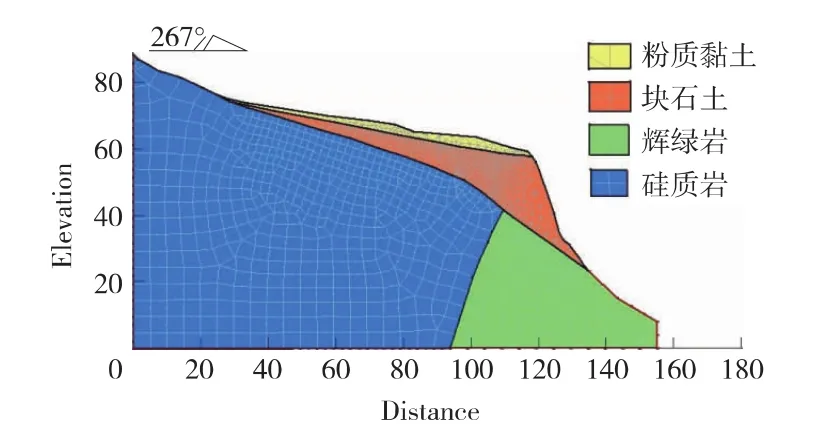

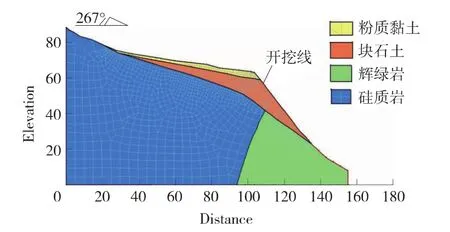

在上述对凉水井岩溶堆积体特征及成因分析的基础上,建立GEO-SLOPE数值计算模型进行应力应变分析。根据岩溶堆积体潜在滑动的方向,选取沿堆积体主方向264°剖面进行建模计算。为了预测高速公路的修建开挖是否对斜坡稳定造成影响,对高速公路施工开挖后地形以及开挖前原地形主剖面分别进行稳定性计算,并对计算结果进行对比分析。开挖前、后堆积体计算模型如图5、图6所示。两次计算岩土体物理力学参数一致。天然工况下,堆积体土层重度20.5 kN/m3、c 取 8.5 kPa、φ 取 25°,钙华重度 21 kN/m3、c取11 kPa、φ取27.5°,当考虑暴雨工况时:堆积体饱水土层重度 21.5 kN/m3、c取 8 kPa、φ 取 24°,饱水钙华重度22 kN/m3、c取 10 kPa、φ 取 22°。根据相关规范以及斜坡所处的地质环境条件,稳定性计算考虑以下三种计算工况。工况一(天然状态):仅考虑边坡岩土体的自重作用,计算时采用天然状态下的c、φ值,地下水位以上采用坡体的天然容重,地下水位以下采用坡体的饱水容重。工况二 (暴雨):在工况一的基础上,考虑持续降雨的情况。工况三(天然+地震):在工况一的基础上,考虑地震的影响。本场区地震基本烈度为Ⅵ度,设计设防地震烈度为Ⅶ度,水平地震系数为0.12,垂直地震系数为0.11;按照拟定的三种工况,指定基伏界面为潜在滑动面并计算其稳定性。计算结果见表1。

图5 开挖前堆积体计算模型

图6 开挖后堆积体计算模型

表1 岩溶堆积体稳定性计算结果

5 结语

通过地质测绘、地质钻探等手段对凉水井岩溶堆积体进行了详细的勘察,详细的讨论,分析了该岩溶堆积体的特征及成因,该岩溶堆积体岩位于溶断块山地型属于滩华型泉华沉积,规模较大,其形成主要经历了两个阶段,首先是断层活动过程中促使灰岩错落体石坝的形成,其次在富含碳酸盐的断层泉水的长期浸泡及复杂地质作用下,碳酸钙析出结晶沉积形成钙华。在此基础上利用数值计算软件对堆积体开挖前后的稳定性进行计算分析,发现凉水井岩溶堆积体开挖前在天然及暴雨工况下均处于欠稳定~基本稳定状态,开挖后均处于基本稳定状态,工程施工开挖对堆积体减载,使堆积体稳定性提高,但施工前缘开挖对其扰动较大,施工过程中建议对其进行清除。

[1] 黄润秋.中国西南岩石高边坡的主要特征及其演化[J].地球科学进展,2005,20(3):292-297.

[2] 程星.喀斯特地区公路环境保护[M].北京:地质出版社,2007.

[3] Chafetz H S,Fo lk,R L.Travertines:depo sitional mo rpho logy and the bacterially constructed constituents[J].Journal of Sedimentary Petrology,1984,54:289-316.

[4] 地质矿产部地质辞典办公室.地质大辞典[M].北京:地质出版社,2005.

[5] 李华举,廖长君,姜殿强,等.钙华沉积机制的研究现状及展望[J].中国岩溶,2006,25(1).

[6] 刘再华,袁道先,何师意,等.四川黄龙沟景区钙华的起源和形成机理研究[J].地球化学,2003,32(1):1210.

[7] 李强,戴亚南,游省易,等.云南白水台钙华沉积成因及主要沉积类型研究[J].中国岩溶,2002,21(3).

[8] 游省易,李强,刘再华.云南白水台钙华景区水的物理化学动态变化研究[J].中国岩溶,2003,22(2):110-117.

[9] 刘再华,李红春,游镇烽,等.云南白水台现代内生钙华微层的特征及其古气候重建意义[J].地球学报,2006,27(5):479-486.

[10] 刘再华.再论黄龙钙华的成因[J].中国岩溶,2008,27(4):388-390.