初探物理新课程中中国物理学史内容教学策略

程 会 冯 杰 汤凤君 崔 贺

(1.上海师范大学,上海 200234;2.七宝中学,上海 201101)

1 引言

众所周知,一个民族要兴旺发达,离不开人才的培养,而人才的培养靠教育.物理教学中注重中国物理学史的渗透,让学生在物理学习中有振兴中华的使命感与责任感,有将科学服务于人类的意识,这也是要达到情感,态度,价值观的目标之一.新课改以来,物理学史在培养学生情感、态度、价值观方面的重要作用是有目共睹的.目前的倾向是在物理学史的教学内容中,国外的物理学家多,国内的物理学家少;经典物理学多,古代和现代物理学少;对物理学家的介绍过于绝对化和神圣化等等.现在网络很发达,但是很少有学生专门去关注物理时事和前沿,这种现状值得我们反思.如果一个国家培养的人才对本国的文化传统和科学贡献更加了解,更加熟悉,那么,其培养的人才会增加更多民族自信心和自豪感.

物理课程标准中明确指出,通过展示物理学发展的大体历程,让学生学习一些科学方法和科学家的探索精神,关心科技发展的动态并结合国际科学教育的理论和实践,构建具有中国特色的物理课程体系.注意不同学科间知识与研究方法的联系与渗透,使学生关心科学技术的新进展和新思想,了解自然界事物的相互联系,逐步树立科学的世界观.[1]

因此,在物理新课程中适时注重中国物理学史的教学内容,不仅仅符合物理课程标准和当前的教育改革目标,而且对学生的树立正确的科学观,人生观和价值观有重要的作用.

2 中国物理学史的包容之广、气魄之大

伟大的物理学家爱因斯坦曾经就中国古代的科学成就讲到:“西方科学的发展是以两大伟大成就为基础,那就是:希腊哲学家发明的形式逻辑体系(在欧几里得几何学中),以及通过系统的实验发现有可能找出的因果关系(在文艺复兴时期).在笔者看来,中国的贤哲没有走出这两步,那是用不着惊奇的.令人惊奇的倒是这些发现(在中国)全部做出来了.[3]”

李约瑟博士在他的不朽巨著——《中国科学技术史》中发掘出无数中国科学技术史的重要成就.中国古代物理学史内容是相当丰富的.中国古代不仅做出了西方同时期甚至是更早的类似发现,而且还做出了近代科学在西方兴起之初的许多发现,如郑玄、贾公彦关于弹性定律的叙述,宋代魏丕与杨承信用弹性定律改造弓弩并发现了一种新的测定弓弩刚度的方法,汉代人创造冰透镜和关于力学相对性原理的叙述,五代谭峭关于4种不同形状的透镜成像的实验,朱载堉关于十二等程律的理论建树等等.上海交通大学科学史系江晓元教授曾在《中华科学文明史》的序言中提到,“李约瑟所著的《中国科学技术史》对现代中西文化交流影响深远,该著以浩瀚的史料、确凿的证据向世界表明:‘中国文明在科学技术史上曾起过从来没有被认识到的巨大作用,’‘在现代科学技术登场前10多个世纪,中国在科技和知识方面的积累远胜于西方’.”

关于中国近现代的物理学史,申先甲先生写到“在中国近现代物理学发展的轨迹上,留下了几代物理学先辈的鲜明印记.他们那种献身物理学事业的‘另一种人生’,那种东方智慧的展现和杰出的研究成果,那种赤城的爱国情怀和高尚的品德情操,都强烈地感染着我……”这一时期,中国物理学工作者不仅在国外进行研究、发表论文,也在国内开展研究工作并取得令人瞩目的成果.例如,吴有训关于X射线和康普顿效应的研究,叶企孙关于普朗克常数的测定,王守竞关于量子力学的研究,周培源关于相对论和流体力学的工作,赵忠尧关于硬γ射线的实验,何增禄关于真空泵的研制,饶毓泰关于多原子分子斯塔克效应的研究,严济慈关于光谱学的研究,萨本栋关于三相电路和三极管特性的研究,钟盛标关于压电晶体和光谱学的研究,吴大猷在光谱学、原子和原子核物理方面的工作,任之恭关于超高频电场的研究等等.表明我国学者的物理学研究水平已经与世界物理学的发展达到同步,中国的一些物理学家在世界学术领域已崭露头角,他们代表的中华民族的智慧得到了世界同行的公认.[4]总的看来,虽然引进近现代物理学在中国是一个曲折反复和缓慢的过程,近现代物理学的研究工作在中国起步较晚,但是,在辛亥革命和五四新文化运动的推动下,在中国社会普遍认识了科学的重要性之后,它的发展进度是惊人的神速.近现代物理学成为中国科学中最有创造性、内容最为丰富和完整的学科之一.

钱三强院士曾说过,“中国物理学史是一块蕴含着巨大精神财富的宝地.这块宝地很值得我们去开垦,这些精神财富很值得我们去发掘.如果我们都能重视这块宝地,把宝贵的精神财富挖掘出来,从中汲取营养,获得教益,我相信对我国的教育事业和人才培养都会是大有益处的.”

3 中国物理学史内容的教学策略

3.1 中国古代物理学史的教学策略

3.1.1 初中物理教学中的渗透

由于初中生的思维处于具体思维向抽象思维过渡的阶段,抽象逻辑思维开始占相对优势,但思维尚未成型.因此教师要努力激发学生学习兴趣,通过具体形象的图片,动画或者微视频的展示,提高学生学习积极性,更好地提高初中物理教学效果.

下面将从力学和声学2个方面进行案例分析.

在指导学生学习杠杆平衡的这节课时,可以提到中国古人对杠杆平衡条件的贡献.《慎子》记载:“悬于权衡,则毫发之不可差”,说明中国古人利用杠杆装置称量物体可以达到很高的精确度.在这类实践的基础上,战国时期墨家对杠杆平衡现象进行了理论总结.《墨经》指出:“横,加重于其一旁,必捶,权重相若也.相横,则本短标长.两加焉,重相若,则标必下,标得权也.”杠杆平衡时,在一端增加重量,杆必向加重的一端下垂.因为原来平衡时,是权重相当的;在一端增加重量,杆必向加重的一端下垂.《墨经》对杠杆平衡现象的描述非常准确,道理也说得很清楚.这是中国古代关于杠杆最精彩的论述.《墨经》的产生时代应不晚于古希腊的阿基米德时代,后者给出了杠杆原理的数学证明,墨家则没有走向这一步.在讲解这一课的时候,注意对学生的引导其实中国古人是很伟大的,虽然杠杆平衡条件是阿基米德发现的,并得到了公认.这是因为他进行了数学证明和精确的计算.而我们停留在现象的描述而没有深一步的进行实验的研究.但是正如爱因斯坦说“令人惊奇的倒是这些发现(在中国)全部做出来了”.杆秤就是一个很好的例子(如图1).几千年来,杆秤作为商品流通的主要称量工具,代代相传,一桩桩交易就在秤砣与秤盘的此起彼伏间完成.现在电子秤已经成为主要的称量工具,很多学生没有见过杆秤.而当学生学习过杠杆原理,运用杠杆原理解决以前生活中的问题,如有些黑心商家把秤砣故意磨损,这是为什么?请用杠杆原理进行分析,相信学生都会积极地投入.

图1

在指导学生学习声音特性这一章,如果不提到古代声学的发展真的太可惜了.声学,尤其是乐律学,是中国最为传统而又发展得最好的学科之一.早在春秋末期人们已经知道声音的来源及音调的高低是由振动决定的.《考工记·凫氏》在叙及钟体的设计与制造时,曾写道:“薄厚之所振动,清浊之所由出”.人们在敲钟时,不仅可以耳辨其音调之高低,而且还可以抚摸其钟壁而感觉到振动之强烈.关于声波的传播中有反射、折射、衍射等特性,古代人记下了许多相关的物理现象.在课程引入的时候,放一段曾侯乙编钟(如图2所示)的音乐,再向学生们展示我们古人的智慧,并简要介绍编钟.编钟是中国古代最具民族特色的乐器之一.迄今可以论断,中国编钟是世界上所有钟类乐器中具有最佳形状和最佳结构的钟.它在世界音乐史、乐器史和科学文化史上的价值就可想而知了.[4]伴着优美的音乐,相信学生会在轻松愉快的课堂氛围中获得知识.

图2

3.1.2 高中物理教学中的渗透

高中物理教学受高考制度的影响存在重教轻学、重知识轻能力、重结果轻过程的现象.这次新课程标准,强调“认识实验在物理学中的地位和作用”,“初步了解物理学的发展历程”,“关注物理学与其他学科之间的联系”等.这些新的变化,对高中生物理素养的提高有很大的促进作用.

大家所熟知的“胡克定律”是英国物理学家胡克从1660年起实验了螺旋弹簧、盘簧、金属丝等弹性体,发现了其中的弹性变化规律.但是其弹性规律的表述形式和内容却比郑玄晚了近1500年.中国人发现弹性定律并非在弹簧上,而是在弓箭(如图3所示)上发现的.弓箭制作之后,要测量其弓力大小,以便将弓配给不同武士或士兵使用.经过长期反复的测量,汉代郑玄在注《考工记》时终于记载了弓的弹性规律.然而胡克的可贵之处在于他将这规律推广到“所有带弹性的其他物体之中,诸如金属、木料、石块、干土、毛发、兽角,蚕丝,骨骼、肌肉、玻璃,等等”,这种类推的思想是值得我们学习的.

图3

然而我们在讲解中国古代物理学史的时候,不是用过分夸张地介绍,而是要站在历史的高度辩证地去看.诚然我们古代物理史相当丰富的,不过我们也要认识到自己的不足之处.中国古人对物理现象满足于经验性总结,进行严格地逻辑证明较少;定性描述多,定量分析少,所以得出一般性的结论和规律较少,大多是一个个孤立的经验性总结,尚未形成理论体系.

3.2 中国近现代物理学史的教学策略

也许有些教师会提到,中学学习的物理基本上是经典物理学的范畴,而经典物理学的大厦在19世纪末已经几近建成,而直到20世纪初,中国才真正打开了引进近代物理学的大门.那我们该怎么引入中国物理学史和物理学家呢?这确实是客观存在的.但是我们可以换一个角度看这个问题.笔者浅见是西方科学发展的早,这是值得我们借鉴和学习的.而我们若仔细阅读物理学史会发现,中国的物理学先辈们在物理学的发展中发挥很大的作用.物理学的发展是曲折的,充满艰辛的,不是一帆风顺的.不是我们简单地认为的“牛顿因苹果砸在他头上就发现了万有引力定律”那样,这需要很多物理学家的付出.笔者略举如下.

胡刚复图4

在指导学生学习物质的放射性时,提到伦琴发现X射线,此时也不要忘了中国的物理学先辈胡刚复(图4).胡刚复先生是中国第一位从事X射线研究的科学家,他在X射线领域做了极其广泛的重要工作.胡刚复先生在哈佛大学攻读博士,师从杜安教授,研究X射线,他的博士论文的题目《X射 线 的 研 究 》.F· 洪 德(Hund)在他所著的《量子理论中》一书中论及粒子流与波动过程之间的实验唯象联系时曾对胡刚复先生及其导师杜安的研究工作给予高度评价.胡刚复先生在X射线研究中取得的一些学术价值很高的实验数据,也曾被著名的实验物理学者M·德布罗意(de Broglie)(L·V·德布罗意的胞兄)引进其专著《X射线》一书中;1954年A·H·康普顿与S·K·艾里森(Allison)的《X射线的理论与实验》一书中引用了3次.[5]他和20年代在康普顿效应中做出重要工作的吴有训先生相辉映,为中国物理学史增添了光辉的一页.

在学习密立根油滴实验,作为密立根教授的学生,李耀邦(中国近代物理学的创始者之一,图5)在密立根教授的指导下,自然就选取导师所研究的工作作为自己的研究课题.李耀邦的博士论文《以密立根的方法利用固体球粒测定e值》,实际上就是他从1913年夏开始的为期7个月工作的综述.李耀邦精心设计好自己的实验,对58个紫胶球粒子进行观测计算,得到e的平均值为e=4.764×10-10静电系单位电荷量,这个数值与密立根用油滴法测得的e值之差在0.2%以内,而与后来的公认的e只少0.8%.[5]李耀邦不仅将油滴实验发展到球粒极大地支持了密立根油滴实验的结果,而且对测定并证实基本电荷做出了贡献.值得一提的是,密立根油滴实验再次证实了电子的存在,并在绝对意义下测定了电子的电荷值,但是这一工作只限于气体和液体,还不能证实基本电荷的普遍性.而李耀邦出色的工作表明在固体中基本电荷也不例外,电子的普遍存在从此得到了令人信服的证明.

李耀邦图5

钱学森图6

在学习万有引力定律的过程中,会涉及很多近地卫星,宇宙速度,环绕速度等问题.高中物理教师在引入新课的时候,可以向学生们展示我们航天大国的风范.回顾一下我们的航天史.当苏联和美国拉开了人类挺进太空、角逐宇宙的序幕时,毛主席提出“我们也要搞人造卫星”,而卫星,导弹和火箭是紧密相关的,甚至可以说是“三位一体”的东西.在航天史的初期,钱学森(图6)、赵九章、钱三强、陈方允等等科学家的贡献不可磨灭.特别是钱学森——中国导弹之父,为了回国,辞去了在美国空军和海军中的科学顾问职务,可是美国是不会放过这位导弹专家的.当时任美国海军次长的D.金布尔说:“我宁可把这家伙毙了,也不让他离开美国!,那些对我们来说至为宝贵的情况,他知道的太多了.无论在哪里,他都值5个师.[6]”钱学森一动身回国就遭到拘留.虽然后来被保释出来,但却受到美国当局的监视长达5年之久.最后在祖国的帮助下,迫使美国政府不得不允许钱学森离美回国.钱学森后来回顾在美国的经历时说“我是1935年去美国,1955年回国,在美国待了20年.20年中,前三四年是学习,后十几年是工作,所有这一切都是在做准备,为了回到祖国能为人民做点事……因为我是中国人,根本不打算在美国住一辈子.”钱老这些话,让我们这些后辈们为之感动,为之汗颜.笔者想起2007年感动中国10大人物的颁奖词,对钱老的评价再恰当不过:民族的脊梁——在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻.5年归国路,10年两弹成.开创祖国航天,他是先行人,劈荆斩棘,把智慧锻造成阶梯,留给后来的攀登者.他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范.

中国近现代物理学史可以说是充满艰辛和曲折.它记载了一代代科学大师不畏战争、疾病以及艰辛的生活条件,在资金匮乏,信息封闭,仪器简陋的情形下,以坚韧不拔的精神、鞠躬尽瘁地从事教育和科研的感人事迹.而这些对于现在衣食无忧的中学生来说,感觉难以想象,这么艰苦的条件竟然有这么多的成果,内心会升起崇敬之情,对学生个人的学习和生活有正确的引导作用.

3.3 中国物理时事和前沿的教学策略

现今中国的发展是举世瞩目的,当然物理学的发展也是振奋人心的.在物理课堂上注重物理时事和前沿问题的探讨,其作用是不可估量的.针对当前物理应用方面的时事以及物理前沿方面的突破和进展,有针对性的引导学生去关注.当然很多前沿问题对中学生来说是艰涩难懂,这就靠教师们选择的技巧和用心程度.在物理时事和前沿的引入过程中要让学生产生学习的兴趣,求知的欲望和前进的责任心.

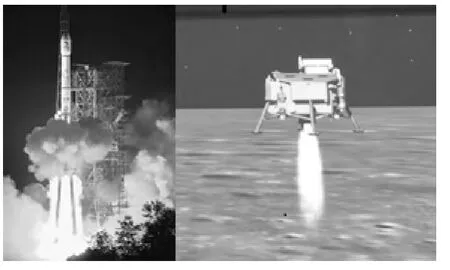

例如在指导学生学习牛顿第三定律、作用力与反作用力时,结合嫦娥3号探测器在发射升空和“软着陆”(如图7所示)时的过程中,发动机分别向后喷气(与速度方向相反)和向前喷气(与速度方向相同),那么获得的反作用力的方向分别使嫦娥3号探测器加速和减速,以达到加速升空和减速降落的目的.而且“嫦娥3号”在月球虹湾地区成功实施软着陆,使我国成为世界上除美苏以外第3个实现月面软着陆的国家.相信学生通过观看播放的发射和着陆的视频,再加上教师的积极引导,不仅提高了对牛顿第三定律的理解而且对中国的航天事业的发展内心充满了民族自豪感.

图7

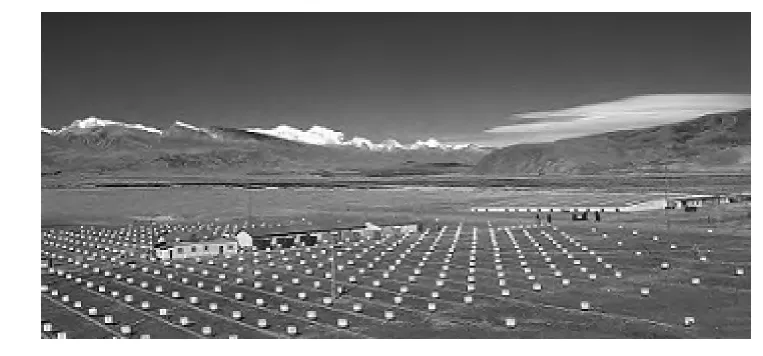

在指导学生学习α、β、γ射线的时候,此时不忘提到我国的羊八井观测站(如图8所示).现在的羊八井观测站的优异成果不断涌现,知名度不断提高,成为国际上常年运行的,海拔最高的现代化宇宙线观测平台.中国科学院高能物理研究所谭有恒教授曾在庆祝宇宙线发现100年以及本土宇宙线研究60年的时候说了感人至深的一席话“我们可以告慰张文裕等前辈科学家,后辈们没有忘记您们的遗愿,如今再也没有人说中国宇宙线的研究是零了;大师们早年在国内播下的种子,也已在雪域高原生根开花;跋涉在念青唐古拉峰下的脚步,定会永远向前.[7]”相信大家听了这段发自肺腑的话,内心那种感激、喜悦、自豪之感油然而生.

图8

对于学生来说,关于物理时事和前沿,了解其中运用的物理原理或者对物理前沿的研究成果感到新奇、惊叹,这才是我们教学中要达到的重点.虽然当下,他们可能看不懂那些物理数学的推导,听不懂一些高深的研究,但至少他们能够了解到中国物理学的发展在不断向前,中国物理的发展为世界物理的发展做出了不可估量的贡献,从而激发他们学习物理的兴趣和动力.

4 结论

总之,在物理教学中,通过再现一些物理定律的发现过程,让学生感受和认识科学发现和创造是一个长期和艰辛的过程,以及让学生认识到物理学家的天才思想不仅仅是被欣赏的,而且是可以学习和运用的.注重中国物理学史讲解,加深对中国物理学的理解,从中得到教益,开阔眼界,从前人的经验中得到启示,中国物理学家的贡献以及中国物理学的发展引导学生树立正确的科学观和人生观.在国家富强,盛名远播的当今,我们也要对历史尊重和知晓,从中可以总结经验教训,汲取精神力量,激发传承和发展的历史使命感.中国物理学史是需要物理教师和学生们共同学习探讨,这也是我们学习物理必备的法宝之一.

1 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003.

2 物理·高中一年级第一学期[M].上海:上海科学技术出版社,2007.

3 许良英等编译.爱因斯坦文集第1卷[M].北京:商务印书馆,1977:574.

4 戴念祖,刘树勇著.中国物理学史·古代卷[M].南宁:广西教育出版社,2006:2.

5 凌瑞良,张国清,陆军.物理学史话与知识专题选讲[M].南京:南京师范大学出版社,2010:78.

6 文洋著.钱学森在美国[M].北京:人民出版社,1984:59-63.

7 谭有恒.从乌蒙山到念青唐古拉100年宇宙线研究的中国故事[J].物理,2013(1):13-22.