山平高速公路平鲁枢纽互通立交设计

田兆丰

(山西省交通规划勘察设计院,山西 太原 030012)

1 工程概况

平鲁枢纽互通立交位于朔州市平鲁区城北的铺上村,距平鲁区城区约5 km,该枢纽互通立交为山平高速公路与山西省西纵高速公路(右玉至平鲁段)呈十字交叉的一级枢纽互通立交。平鲁枢纽互通立交的建设不仅可以完善山西省高速公路网及区域路网、促进高速公路间交通流转移和转换,而且推动区域经济的发展、促进朔州市及周边地区对外交通、交流。

2 交通量预测

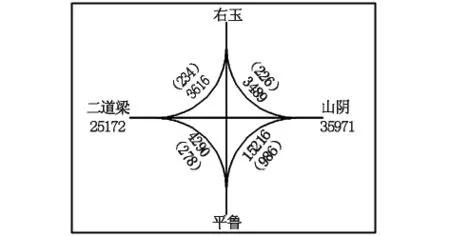

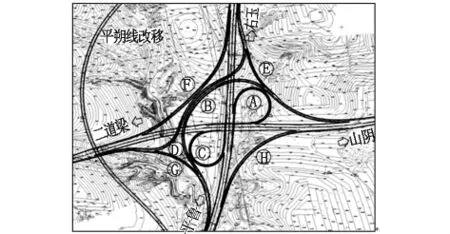

根据山平高速公路工程可行性研究报告交通量预测结果,平鲁枢纽互通立交全部转向交通量在设计末年2030年为26 611辆/d,其中主交通流为平鲁—山阴方向,为15 216辆/d,占总转向交通量的57.1%;其次为二道梁—朔州方向,为4 290辆/d,占总转向交通量的16.1%;另外两个方向的交通量均较小,如图1所示。

图1 2030年转向交通量分布

3 立交布设的影响因素

3.1 地形地质条件

本枢纽互通立交位于管涔山山前斜坡,属于山前黄土丘陵区,地势北高南低,总体上地形较复杂,地貌为坡地和冲沟相连,坡地的坡面坡度较大,并发育有两条冲沟,沟深达25 m,其中一条冲沟规模较大,冲蚀作用较强,另一条冲沟发育相对较弱,坡地岩性为黄土,冲沟岩性为砂土和少量砾卵石。

3.2 省道S212平朔线(平鲁—朔州)

平朔线已建成多年,交通量较大,为朔州市车辆进入内蒙古的重要客货运通道,因此,平鲁枢纽互通立交的选型和设计应充分考虑互通建设期间减小对平朔线车辆正常通行的影响,方案设计需要对平朔线进行局部改移,要对改移方案进行精心设计,在施工建设期间首先要做好保通工程,保证行驶车辆的正常通行。

4 立交选型与设计

4.1 设计原则

a)本互通位于2条高速公路的相交处,匝道设计必须保证相交公路不同方向转弯车流的快速转换,并尽量减少交织。

b)互通布设要与现场地形、地貌相协调,应充分利用两冲沟之间的平缓坡地来布设匝道,并尽量避免对发育强的大冲沟造成破坏。

c)互通所处位置除冲沟外主要为耕地,因而互通结构的布设应紧凑,避免不必要的过多占地,以尽量减少用地为原则。

d)互通设计时应充分考虑主线与主线、匝道与主线、匝道与匝道以及主线与地方道路之间的空间组合方式,尽量避免出现高填深挖的现象,同时在满足互通使用功能和美观的前提下,降低工程规模,减小工程造价。

4.2 立交选型

本互通立交为枢纽互通式立交,因此,其采用型式主要受地形、地物、交通量以及是否设置收费站等因素确定。本互通交通量较大且各转向交通量分布不均匀,不设置收费站,结合互通区的地形地质条件,拟采用山平高速公路上跨西纵高速公路的苜蓿叶型式。

从转向交通量来看,本枢纽互通立交的主交通流为平鲁—山阴方向,设计末年小时交通量为986辆/h,接近规范规定的环形匝道设计小时交通量的最大值(1 000辆/h)[1],所以该方向匝道设计应采用较高的技术指标;其余方向均小于环形匝道设计通行能力(800~1 000辆/h),采用环形匝道完全可以满足交通量需求,结合地形条件合理设置。

4.3 立交方案拟定

依据互通立交的设计原则,结合地形地质条件,设计初步拟定了3种枢纽互通立交方案。

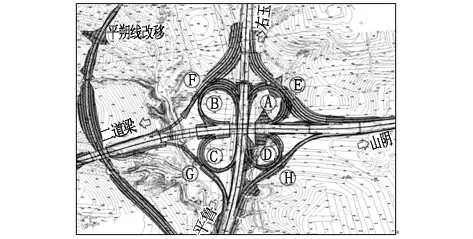

4.3.1 方案一 全苜蓿叶型枢纽互通立交方案(见图2)

图2 方案一全苜蓿叶型枢纽互通立交方案

本方案为带集散车道的全苜蓿叶型,枢纽互通立交的4条右转匝道设计速度均为60 km/h,4条左转匝道均采用环形匝道,A、B、C、D匝道的环圈半径依次为75 m、75 m、72 m和 70 m,设计速度均为40 km/h。

a)优点 平面线形匀称,各匝道布置紧凑,与周围地形结合较好,立交规模较大。

b)缺点 山阴—平鲁方向采用75 m半径的环形匝道,与枢纽互通立交的主交通流(986辆/h)有点不匹配;出入环形匝道的车辆存在交织,主交通流方向转弯车流比较大,交织程度相应增加,通行能力降低,车辆运行舒适性及安全性下降大;土方量大,占用土地多。

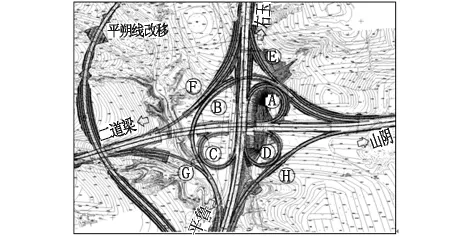

4.3.2 方案二 变异苜蓿叶型枢纽互通立交方案(见图3)

图3 方案二变异苜蓿叶型枢纽互通立交方案

该方案为半定向+环形匝道组合的三环式变异苜蓿叶型[2],主要针对方案一中山阴—平鲁方向环形匝道通行能力与转向交通量不匹配进行调整设计,将此方向的环形匝道调整为外转弯式的半定向匝道,提高该方向的平纵面指标,使匝道的通行能力得到提高。山阴—平鲁方向采用半定向的双车道匝道相连接,先上跨西纵高速公路,再下穿山平高速公路,设计车速采用60 km/h,其他3条左转匝道仍采用环形的单车道匝道设计,A、C、D匝道的环圈半径依次为75 m、72 m和70 m,设计车速均采用40 km/h。

a)优点 平面线形流畅,各匝道布置紧凑,转向通行便捷,保证了主交通流方向的快捷顺畅转换,提高了车辆运行的舒适性和安全性;减少了交织,通行能力得到提高;减少了2条集散车道,用地数量较方案一减少19.1亩。

b)缺点 山阴—平鲁方向匝道长度增长,车辆绕行距离较远;桥梁规模有所增加,比方案一多增设1座匝道跨线桥,长76 m;仍然存在两处交织段。

4.3.3 方案三变异苜蓿叶型枢纽互通立交方案(见图4)

图4 方案三变异苜蓿叶型枢纽互通立交方案

该方案为半定向+环形匝道组合的反对称两环式变异苜蓿叶型[2],主要考虑方案一、方案二中存在的交织段和集散车道问题进行的优化设计,在方案二的基础上将D匝道(二道梁—右玉方向)由环形匝道调整为内转弯式的半定向匝道,交叉方式为先下穿山平高速公路,然后再上跨西纵高速公路,A、B、C 3条左转匝道仍维持方案二中的设计。

a)优点 平面线形流畅,各匝道布置紧凑,转向通行便捷;消除了交织现象对直行车辆的干扰,提高了车辆行驶速度,增加了行车安全性和舒适性;避免了设置集散车道。

b)缺点 桥梁工程量明显增加,较方案二多增设2座匝道桥,长202 m;匝道长度增长较多,立交规模有所增大,总体造价较高。

4.4 立交方案比选

4.4.1 交通量分布、功能要求

方案一基本上能满足转向交通量的要求,但与主交通流向(占总转向交通量57.1%的山阴—平鲁方向)有所不适应,此方向的远景交通量接近环形匝道的设计通行能力最大值,势必造成车辆的拥挤,影响到直行车辆的快速行驶,从而降低了整个枢纽的通行能力;方案二和方案三保证了山阴—平鲁方向主交通流的快捷、顺畅,其他方向也均满足通行能力要求;方案三在较小的交通流方向(占总转向交通量13.6%的二道梁—右玉方向)采用了较高指标的半定向匝道相连接,立交规模较大,此方向的通行能力远远大于实际需要的通行能力要求。

4.4.2 交织段影响

方案一存在4个方向上的交织段,尽量减小交织对行车的影响,4个方向均设置了集散车道,增大了立交的规模;方案二在两个方向上存在交织段,设置了2条集散车道,工程规模较方案一有所减小;方案三消除了交织段和集散车道,但增设了1条半定向匝道,匝道长度增加较多,桥梁增加了2座,土方量也增加不少,立交规模较方案二有所增大。

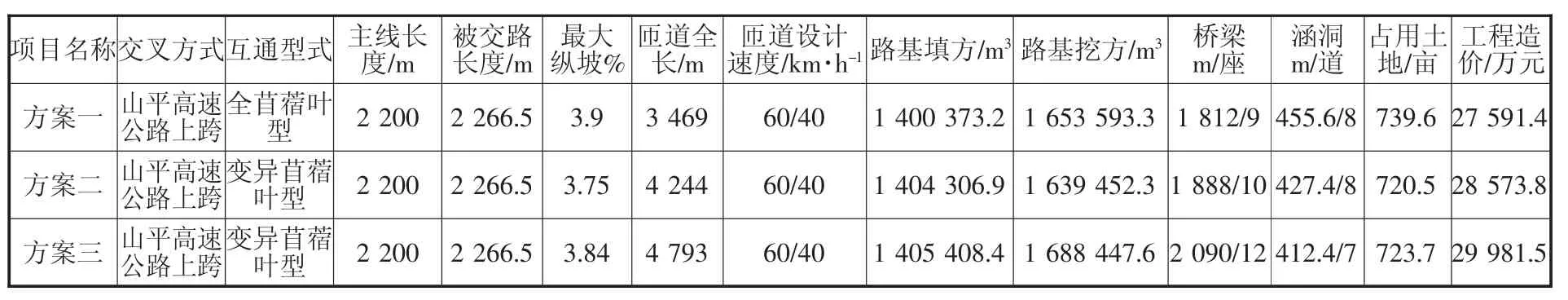

4.4.3 工程规模、造价

方案一造价最低,但设置集散车道,用地规模大;方案二造价适中,且占用土地最少,土方量最小;方案三造价最高。方案一、方案二及方案三的主要工程数量见表1。

表1 平鲁枢纽互通立交比较表

综合上述分析,方案二与转向交通量分布相适应,满足两条高速公路之间枢纽互通立交的功能要求,与周围环境相协调,工程造价适中,故推荐方案二:半定向+环形匝道组合的三环式变异苜蓿叶型。

5 结语

枢纽互通立交选型时,设计人员对十字交叉的高速公路所采用的方案,往往首先想到的是全苜蓿叶型式,但全苜蓿叶型立交存在自身的缺陷:主线双向均存在交织段;环形匝道运行特性差,通行能力低;工程规模大。因此,想设计出合理的立交方案,应充分研究互通区的地形、地质、地貌、交通量分布等基础资料,综合考虑各方面因素,并经多方案比选得到。