河南省区域综合承载力动态评价研究

刘明华,赵 爽,杨秀花

(1.信阳师范学院 城市与环境科学学院,河南 信阳464000;2.河南大学环境规划学院,河南开封475004)

0 引言

随着社会经济的快速增长,我国出现了人口增长较快、资源短缺、环境污染严重、生态危机重重等问题[1]。如何协调区域人口、资源、环境与社会经济发展之间的关系成为可持续发展领域研究的热点。区域承载力是指在一定时期内,在确保资源合理开发利用和生态环境良性循环的条件下,资源环境能够承载的人口数量及相应的经济社会总量的能力,它受到资源环境、区域发展水平、产业结构、科技水平、人口数量与素质以及人们的生活质量等多方面的影响。区域综合承载力是研究区域中两种或两种以上承载力的有机结合,其综合性表现在空间、要素、影响、政策、工具、系统6个方面上的综合[2]。因此,区域综合承载力是衡量区域可持续发展的重要标志,并可定量地揭示区域发展中存在的主要问题,为该区域实施可持续发展战略提供具有可操作性的调控对策[2-4]。目前,用于区域综合承载力评价的主要方法有综合评价法[5-6]、状态空间法[7-10]、主成分分析法[11]、模糊综合评价法[12-13]及灰色关联分析法[14]。这些方法在衡量区域综合承载力问题中有一定的可操作性,但是存在着程序复杂、受人为因素影响大等问题,且已有研究大部分是对单项承载力的研究,对综合承载力的研究很少;研究区域主要集中在我国的东部经济发达地区和西部生态脆弱地区[5,7-10],对于中部地区的河南省区域综合承载力的研究尚没有报道。结合已有的研究,建立河南省区域综合承载力指标体系,利用模糊物元的评价方法对河南省区域综合承载力进行定量评价,分析2001—2012年间河南省区域综合承载力各单项指标对区域可持续发展的影响程度,为河南省社会经济可持续发展政策的制定提供决策依据。

1 研究区概况

河南省位于中国的心脏腹地,位于110°21'~116°39'E、31°23'~36°22'N 之间,属于北亚热带与暖温带过渡区气候,具有四季分明、雨热同期、复杂多样的特点,适宜于农、林、牧、渔各业发展;地势西高东低,北坦南凹。北、西、南三面有太行山、伏牛山、桐柏山、大别山四大山脉环绕,间有陷落盆地,中部和东部为辽阔的黄淮海冲积大平原,山区丘岭面积占44.3%。河南省包括17个地级市和1个省直辖市济源市,土地总面积为167 000 km2,约占全国的1.74%。据2012年底统计资料,河南省总人口10 543万人,常住人口为9 405万人,实现生产总值29 810.14亿元,为全国经济增长做出了较大贡献。河南省地处晋冀鲁豫四省交界区域,明显的区位交通优势在全国区域经济发展中起着承东启西、连南贯北的重要作用[11]。因此,河南省区域的可持续发展显得尤其重要,有必要对河南省区域综合承载力进行研究。

2 研究方法

2.1 指标体系构建

在建立区域综合承载力指标体系时,不仅遵循承载力研究的共同原则(科学性、可操作性、动态性等),还要遵循主导性和区域性原则,找出能反映河南省区域综合承载力的主导性因素。河南省资源丰富,综合实力较强,是我国的重要粮食生产基地,但是,社会发展和基础设施建设相对滞后。近年来随着“中原崛起”和“中原经济区建设”等国家发展战略的实施,河南省进入快速发展阶段,但是,这也给资源和环境带来较大的压力。在综合考虑这些因素的基础上,确定河南省区域综合承载力指标体系由三大子系统组成。一是压力类指标:主要反映社会经济发展给生态环境施加的压力,包括人口数量和人口质量,以及对环境造成的污染和消耗[12]。二是承压类指标:主要包括反映承载体的状态与发展方面的指标,如该区域拥有的自然资源量以及可提高承载能力的潜力类指标,如科技发展水平、生活质量水平等。三是区域交流类指标:每个区域都是个开放的系统,区域间的人际交流、物流、资金流以及铁路公路的密度都会改变该区域的承载力状况。根据以上原则,构建了河南省区域综合承载力指标体系(表1)。

表1 河南省区域综合承载力评价指标体系Tab.1 Indicator system of the regional carrying capacity in Henan Province

2.2 区域综合承载力评价模型

在模糊物元分析的基础上,结合模糊集合与欧氏贴近度概念,建立基于欧氏贴近度的模糊物元模型,使其适于区域综合承载力评价,其特点是物理概念清楚,计算过程简单,方法易懂[15]。

2.2.1 复合模糊物元。对于给定的年份M,其各个特征指标C和其量值x,组成有序的三元组R=(M,C,x)作为描述待评价事物的基本元。若M有n个特征指标C1,C2,…,Cn及其相应的指标量值 x1,x2,…,xn,则称 R为n维物元,m个年份的n维物元组合在一起便构成m年的n维复合物元Rmn,若将Rmn的量值改写为模糊物元量值,称为Mi年的n维复合模糊物元Rmn,记作:

式中:Rmn为m个年份的n个特征指标的复合模糊物元;xij为第i年的第j个特征指标对应的模糊量值。

2.2.2 从优隶属度。各单项评价指标相应的模糊量值,从属于最优指标值各对应评价指标相应的模糊量值隶属度程度,称为从优隶属度。从优隶属度越大越优型:uij=xij/max xij;越小越优型:uij=min xij/xij。式中:xij为从优隶属度;min xij和max xij分别为每年中每一评价指标中的最小值和最大值。

2.2.3 标准模糊物元和差平方模糊物元。由于各指标从优隶属度不同,导致在计算时各个指标不统一,在计算了上述的从优隶属度后,使其归一化。标准模糊物元Run是由从优隶属度模糊物元中各评价指标的从优隶属度的最大值或最小值加以确定,若以Tij=(uojuij)2表示标准模糊物元Run与复合模糊物元Rmn中对应各项差的平方,则组成差平方复合模糊物元RT。2.2.4 熵值法确定评价指标权重系数。区域综合承载力各个评价指标的重要程度不同,为克服由于主观因素的影响造成评价结果的不合理性,在研究中用熵值法确定权重系数,使评价结果更接近实际。

(1)构建m年n个评价指标的判断矩阵:R=(rij)mn。

(2)将判断矩阵R进行归一化处理,得到归一化矩阵B,B的元素为:bij=(rij-rmin)/(rmax-rmin)。式中:rmax和rmin分别为同一评价指标下不同年份中最满意者或最不满意者。

(4)定义权重W和熵权wi:W=(wi)1×m;wi=(1-

2.2.5 欧氏贴近度复合模糊物元。在模糊理论中,欧氏贴近度常用于描述2个方案或样本相互接近的程度,其值越大表示两者越接近,反之越远。通过这一方式定量描述河南省区域综合承载力大小,能够比较2001—2012年河南省区域综合承载力发展优劣状况。欧氏贴近度用下式表示为:

式中:Pj为第j个特征指标与理想值或标准值之间的欧氏贴近度。以此构建欧氏贴近度的复合模糊物元RP。

2.3 数据来源

数据来自《河南省统计年鉴(2002—2013)》[16]、河南省国民经济和社会发展公报(2001—2012年),以及参考河南省环保局、水利局的相关数据,也有部分是经过分析推算而得。

3 区域综合承载力评价与分析

3.1 区域综合承载力评价过程

对区域综合承载力的评价需要建立评价的各个指标的理想值。研究中各指标的理想值以专家打分法作为基础,参考相关研究的理想值[2,4-11],并结合研究区的具体情况进行必要的调整,最终确定河南省区域综合承载力的理想值(表2)。各指标的理想值符合区域综合承载力评价的要求,有利于模型的计算以及与其他区域发展状况的比较。将河南省2001—2012年的数据以及理想的标准评价作为12个事物,用其39个特征构造复合模糊物元矩阵(表2)。

表2 2001—2012年河南省区域综合承载力复合模糊物元Tab.2 The bearing capacity composite fuzzy matter-element of Henan Province during 2001—2012

根据从优隶属度的计算方法确定万元GDP废水排放量、万元GDP废气排放量、万元GDP固体废弃物排放量、万元GDP能源消耗量、万元GDP水资源消耗量、万元GDP钢材消耗量、人口自然增长率、人口密度以及文盲率等指标按越小越优型计算,其余则按越大越优型计算。根据从优隶属度公式计算从优隶属度复合物元的最大值,组成差平方复合模糊物元RT。并构建12个事物39个评价指标的判断矩阵R,进行归一化处理。分别计算各评价指标的熵Hi、熵权wi。最后,采用欧氏贴近度公式,得到2001—2012年河南省各年度及各指标层的评价样本贴近度(表3)。

表3 2001—2012年河南省区域综合承载力欧氏贴近度Tab.3 The annual Euclid approach degree of regional carrying capacity in Henan Province from 2001 to 2012

3.2 区域综合承载力评价结果分析

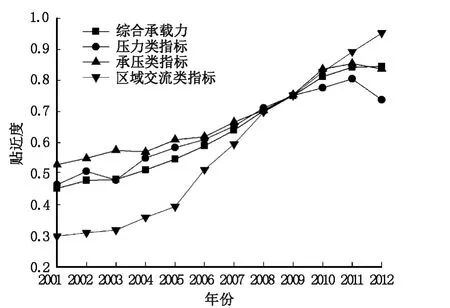

3.2.1 区域综合承载力分析。①河南省综合承载力处于平稳上升趋势,可持续发展能力逐步提高。根据表3中的评价结果可以看出,2001—2012年间河南省的区域综合承载力整体上呈平稳上升趋势。其中,在2001—2003,2010—2012年呈缓慢的上升态势,2004—2010年间呈良好的线性上升,尤其2008年河南省的区域综合承载能力得到明显提升(图1),表明此阶段河南省资源优化配置程度得到提高,河南省可持续发展能力得到逐步提高,并不断得到优化。②压力类指标是限制区域综合承载力进一步增强的主要原因。在高层指标中,虽然承压类指标处于持续增加的过程,但是除2008年外,2001—2012年间压力类指标贴近度均高于承压类指标贴近度,从图1可以看出,近年来压力类指标的增长大于承压类指标,说明河南省区域综合承载力在不断提高,可持续发展程度日趋优化,但是也存在经济增长的质量和效益不高、资源环境瓶颈制约加剧、加快转变经济发展方式的要求十分紧迫等方面的问题。③基础设施薄弱是限制区域综合承载力的重要影响因素。虽然河南省路网密度较高、社会客货运周转量大,但是资金流入量较小限制了区域经济的发展。从图1可见,2001—2008年区域交流类指标贴近度均低于压力类和承压类指标,是限制区域综合承载力提高的重要影响因素;但是,从2005年以后区域交流类指标贴近度呈大幅度上升,并在2009年超过承压类指标,在一定程度上促进了区域综合承载力的提升。

图1 2001—2012年高层指标贴近度Fig.1 High-level indicators approach degree from 2001 to 2012

3.2.2 压力类指标特征分析。① GDP及产业增长率是影响A1的主要因素。河南省区域经济发展迅速,A1的贴近度从2001年的0.415 0增长到2011年的0.783 4,因此,A1给区域综合承载力带来较大的压力。其中,B1增长波动较大,这主要是受到宏观经济的影响,究其内在原因是其GDP及产业增长率等速率指标发展缓慢且极其不稳定,尤其在2006年以后速率指标发展呈下降趋势,2010—2012年间出现较大幅度的下降(图2)。② B2和B3偏高给区域综合承载力带来较大压力。压力类指标主要受到B2和B3的影响(图2),虽然近年来环境污染和物耗有所降低,但是,这两个指标给区域综合承载力带来较大压力,是限制区域综合承载力的重要因素。③人口类指标对压力类指标的影响较小。2001—2012年间河南省C14提高较快;同期的A2中的其他3个指标相对比较平稳,表明河南省的人口类指标给区域综合承载力带来的压力不大。

图2 2001—2012年压力类指标贴近度Fig.2 Pressure indicators approach degree from 2001 to 2012

3.2.3 承压类指标特征分析。①B5是影响A3的重要因素。2001—2012年间,河南省环境治理指标(B6)虽有小幅波动,但总体保持小幅平稳增长,表明该指标一直处在良好的发展状态。自然资源指标(B5)存在一定程度的波动现象,2001年较低,其贴近度为0.629 9,2003年和2010年较高,其贴近度分别为0.811 2和0.840 5,其他年份介于二者之间并存在小幅波动现象。因此,河南省的资源环境类指标(A3)的总体趋势受自然资源指标(B5)影响较大,其主要特征是增长缓慢,并存在一定的波动现象,其贴近度在2001年较低仅有 0.672 0,2003年和2010年较高,分别为0.824 6和0.863 7(图3)。因此,承压类指标总体表现为虽存在波动现象,但仍处于较好的发展趋势。②A4处于快速增长的趋势,但仍是制约承压类指标的重要因素。A4增长速度较快,其贴近度从2001年的0.477 8增长到2012年的0.903 7,显示出河南省的区域综合承载能力提升潜力较大。其主要原因是B7~B9的逐步升高(图4)。但是,A4中也存在一些问题,如2012年河南省人均GDP为31 753.45元,全国排名第23位,不仅与东部发达省份有较大差距,而且与全国相比也有一定的差距;第三产业比重偏低,并且存在多年发展不足,主要原因是河南省是一个传统的农业大省,第一产业仍然在经济中占有重要地位,随着工业化进程的加快,近年来第二产业得到了一定的发展,第三产业比重仍然偏低,诸如C31偏低、C25小等问题。近年来虽然取得了较快增长,但是,由于基础差、底子薄,仍是制约河南省的区域综合承载力的进一步提升的重要因素。

图3 2001—2012年资源环境指标贴近度Fig.3 Resources and environment indicators approach degree from 2001 to 2012

图4 2001—2012年潜力指标贴近度Fig.4 Potential indicators approach degree from 2001 to 2012

3.2.4 区域交流类指标特征分析。2001—2012年间,河南省的区域交流(A5)呈现了先缓慢、后快速的发展趋势,其中,2001—2005年间增长速度较慢,其贴近度从2001年的 0.269 2缓慢增长到 2005年的 0.361 2,2006—2012年处于快速增长发展阶段,其贴近度从2005年的0.361 2增长到2012年的 0.955 6。区域交流(A5)这一发展趋势取决于其下级指标的贡献,5个指标均在一定程度上存在先缓慢后快速的增长趋势。因此,随着全社会客、货运周转量和资金流入量的持续增加,河南省区域交流持续增强,显示出未来较强的发展动力。

4 结论

构建区域综合承载力指标体系,并用模糊物元分析方法对2001—2012年河南省区域综合承载力进行评价,计算出其贴近度。结果表明,2001—2012年河南省区域综合承载力逐步增强,可持续发展能力缓慢提高,处于较好的发展阶段;从其计算过程中也得出促进和制约河南省区域综合承载力的影响因素,这为河南省未来的发展提供了良好的依据。但只是对河南省区域综合承载力作了时间序列方面的研究,区域综合承载力的评价模型、区域综合承载力的区域差异和演变格局等需要进一步研究。

[1] 董明辉,邹滨.城市两型社会发展评价与对策实证研究[J].地域研究与开发,2012,31(3):126-130.

[2] 叶属峰.长江三角洲海岸带区域综合承载力评估与决策:理论与实践[M].北京:海洋出版社,2012:4-16.

[3] Brush Stephen.The Concept of Carrying Capacity for Systems of Shifting Cultivation[J].American Anthropologist,1975,77(4):799-811.

[4] 谢红霞,任志远,莫宏伟.区域相对资源承载力时空动态研究——以陕西省为例[J].干旱区资源与环境,2004,18(6):76-80.

[5] 高红丽,涂建军,杨乐.城市综合承载力评价研究——以成渝经济区为例[J].西南大学学报,2010,32(10):148-152.

[6] 程一松,胡春胜.河北省中南部农业环境承载力研究[J].生态农业研究,2000,8(3):63-66.

[7] 毛汉英,余丹林.区域承载力定量化研究方法探讨[J].地球科学进展,2001,16(4):549-555.

[8] 毛汉英,余丹林,高群.状态空间衡量区域承载状况初探——以环渤海地区为例[J].地理研究,2003,22(2):201-210.

[9] 毛汉英,余丹林.环渤海地区区域承载力研究[J].地理学报,2001,56(3):363-371.

[10] 吕弼顺,程火生,朱卫红.图们江地区区域承载力动态变化研究[J].地理科学,2010,30(5):717-721.

[11] 潘东旭,冯本超.徐州市区域承载力实证研究[J].中国矿业大学学报,2003,32(5):596-600.

[12] 周波,贾晓红,于凤存.模糊综合评价在区域水资源承载力研究中的应用[J].水利科技与经济,2007,13(10):739-741.

[13] 任高珊,李援农,蒋耿民.基于模糊综合评判法的榆林水资源承载力评价[J].人民黄河,2010,32(5):36-40.

[14] 佟长福,史海滨,李和平,等.基于变异系数法的灰色关联分析模型及其应用[J].黑龙江水利科技,2007,35(2):26-27.

[15] 蔡文.物元模型及应用[M].北京:科学技术文献出版社,1994:1-100.

[16] 河南省统计局.河南统计年鉴(2002—2013)[M].北京:中国统计出版社,2002—2013.