空港经济综合竞争力评估:以江苏省域机场为例

张 蕾

(江苏第二师范学院 a.城市与资源环境学院;b.城市与区域发展研究中心,南京210013)

0 引言

全球化经济活动中,依托迅捷、高效的航空运输,机场及其周边区域正日益演化成一个现代经济活动高度集中的区域,并推动区域经济与航空运输相互融合[1-2],形成空港经济。中国已经成为全球航空运输最大市场之一,民航业务的增长直接推动各地区机场竞争加剧,机场所在城市纷纷提出发展空港经济,希望空港经济成为城市新兴增长极[3],经济全球化背景下地区产业转型、技术创新、高端人才流动、旅游流等要素的有限性更使城市之间的空港经济竞争趋于激烈。因此,各级地方政府应对本地空港经济发展现状与综合竞争力有较为冷静客观的评估。

目前国内外相关研究主要集中于机场竞争力研究,空港经济竞争力研究较少。机场竞争力概念最早于20世纪90年代提出[4-5],21世纪以来相关研究逐渐增多[6-14]。此外,一些文献聚焦于评估机场竞争力的特定方面,例如竞争策略[15]、竞争效率[16-18]、运营表现[19-20],发展路径[21]、航空公司成本[22]和机场物流[23-24]等。近年来,随着国内空港经济受到广泛关注,学者们开始研究上海浦东机场等国内大型枢纽机场的竞争力[8,25],伴随着机场社会经济影响、环境影响不断增强,空港可持续发展也受到关注[26]。层次分析法(AHP)是长期以来国内外主流评价研究方法[6,8,11,21,24-29],权重判定采用主观赋权法[8,24-25]和主客观组合赋权法[6,12],其中以主观赋权法为主,在权重细化层次上,一是细化到因子层的权重法[8,24-25],二是均一权重法[11],三是因素层赋权、因子层均一法[6];机场竞争力研究的空间尺度以国家层次的评价研究居多[6,8,12,26],但省域及以下空间层次研究较少,机场密集区域的研究尤为少见。

江苏省面积10.26万 km2,分布有9个机场,大约每1万km2就有1个机场,这在国内乃至世界都属较大密度,是民航大省和机场密集区。改革开放以来,江苏省内形成了较为明显的区域经济发展梯度区即苏南、苏中和苏北,三区机场数量相当,在此区域经济格局影响下的省域各机场空港经济竞争力特征有待认识。本研究拟在界定空港经济竞争力概念的基础上,构建空港经济综合竞争力评价指标体系,深入剖析江苏省域机场的空港经济综合竞争力及其内部子系统竞争力状况,并根据子系统得分对省内机场进行象限归类,据此提出各类机场的空港经济差异化发展思路。

1 评价模型和评价指标体系

1.1 空港经济竞争力概念界定

空港经济是依托机场设施资源、区域经济与机场航空运输相互融合形成的新型经济形态。就产业层面而言,空港经济关注需要密集使用航空运输的产业,航空运输时效性、高成本的特点决定了该类产业与传统产业相比具备高投入、高附加值、高产出的特征,从而对区域经济发展层次提出较高要求;就空间层面而言,空港经济的核心区域为机场,机场是空港经济发展的着力点,辐射区域为空港经济区,空港经济区是受机场极化与扩散效应而形成的经济空间,是空港经济发展到一定阶段的代表区域,依托区域为机场所在城市乃至更广范围,城市构成了航空运输的客货源腹地。

因此,空港经济竞争力是指一个机场以其机场区运营、空港经济区和依托城市的综合比较优势为基础,通过整合与利用机场内外部资源形成更强的集聚、扩散和利用各种资源要素的能力,并最终表现为较其他机场更强、更为持续的经营能力和推动城市—机场系统良性互动的能力。这一概念既包括了以机场设施规模、运营能力所体现的机场竞争优势,又包括以吸引、集聚和配置资源要素的能力所体现的城市竞争优势和空港经济区竞争优势。

1.2 评价模型构建

空港经济竞争力系统由机场、城市和空港经济区三大子系统构成。其中,机场是空港经济发展的核心区域,因此,机场子系统是最为重要的子系统,反映了机场自身实力;城市子系统主要体现城市对支撑航空运输所需高端要素的集聚、吸引和利用能力,市区繁荣的城市经济、频繁的商务、旅游活动、外贸发展等均为机场提供了丰富的客货源;空港经济区子系统体现机场周边地区受机场吸引和辐射的产业发育情况,其发展有赖于机场和城市实力的充分发展,是机场与城市实力的展示平台,同时,空港经济区中物流中心、产业园的发展也会促进机场业务、推动形成城市新兴产业空间。

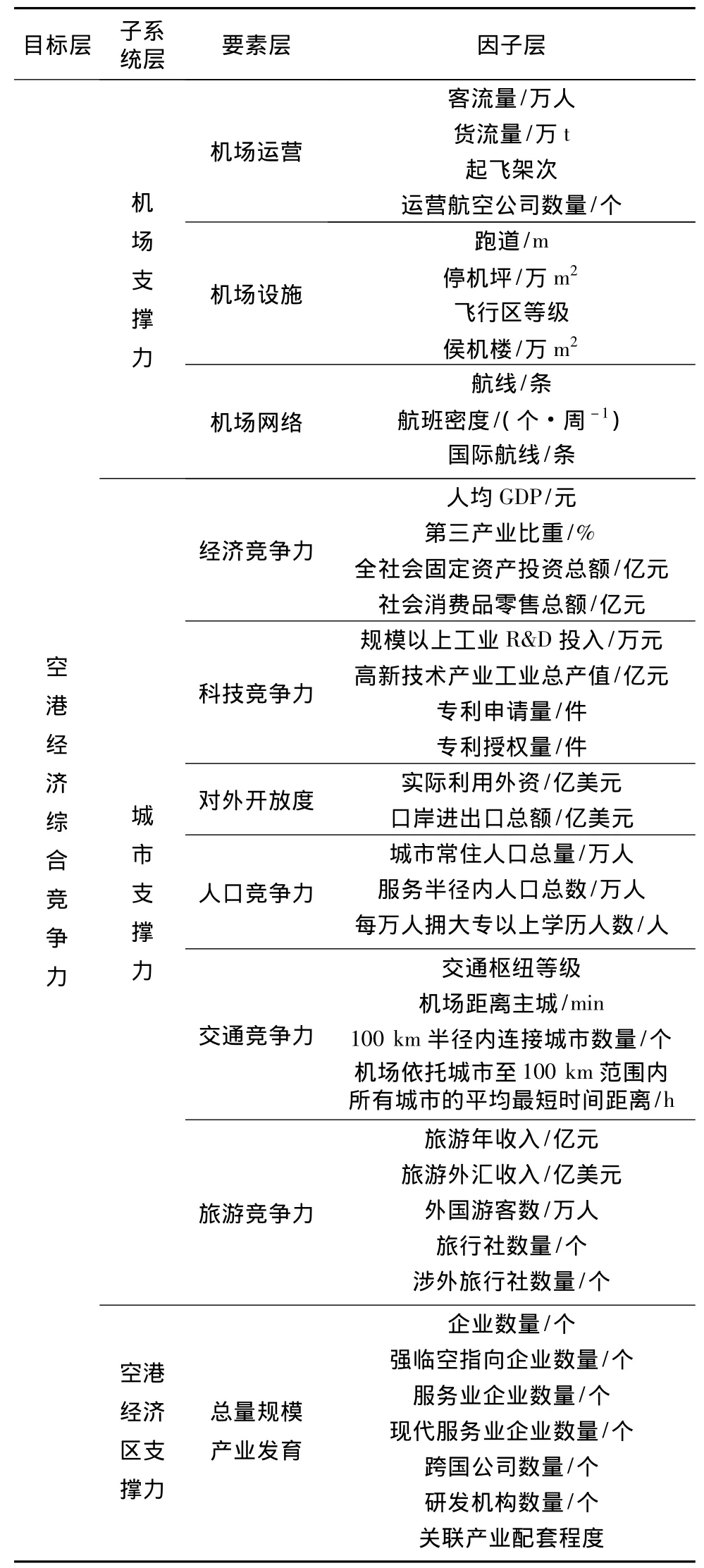

1.3 评价指标体系构建

空港经济竞争力评估不仅仅关注机场自身运营状况,更要关注在机场的带动下整体区域的临空产业竞争力或者竞争潜力,注重较为高端的生产要素的区域发展状况。因此,针对江苏省内机场的特点,考虑资料可得性,设计空港经济综合竞争力的指标体系(表1)。该指标体系包括4个层次:第一层次为目标层;第二层次为子系统层,含3个指标;第三层次为要素层,包括11个指标;第四层次为变量层,由40个指标构成。

1.3.1 机场子系统。将机场子系统归纳成机场运营、机场设施和机场网络三要素。① 机场运营。主要为客流量、货邮量、起飞架次、运营航空公司数量。②机场设施。主要为硬件设施,即跑道、停机坪、飞行区等级、候机楼面积。③机场网络。主要考虑机场直达航线条数、航班密度、国际航线条数。

1.3.2 城市子系统。已有研究在一些重要指标归类上较为模糊,如都市人口和经济总量等在部分文献中分别归入市场潜力[11]、需求因子[6]或区域发展[12]等,且对支撑航空运输的高端要素流动需求关注较少。参照城市竞争力评价指标体系[30],构建要素层、变量层:① 经济竞争力。包括人均GDP、三产比重等4个变量。②科技竞争力。研发投入是构成强机场竞争力的重要保障[12],科技工作者航空出行机会比一般工作者高出60%[31],因此,选择规模以上工业R&D投入、高技术产业工业总产值及专利申请量、专利授权量4个科技指标。③对外竞争力。包括实际利用外资、口岸进出口总额2个重要对外指标。④人口竞争力。人口数量方面,考虑机场服务人口和机场所在城市常住人口2个指标,其中机场服务人口为机场所在城市市域总人口加上市域以外机场大巴通达城市的市区人口,这主要考虑如有机场大巴通达至该城市,说明该区域已经形成稳定的机场客源;人口质量方面,关注较为高端的区域劳动力存量。⑤交通竞争力。主要考虑区域区位条件、区域地面交通状况两方面。区位条件主要参考全国交通运输“十二五”规划中的城市交通等级定级。地面交通参考3个指标,一是从机场依托城市至100 km范围内所有城市的平均最短时间距离,在公路可达性计算基础上,以公路和铁路两种主要地面交通方式中的最短时间为准;二是100 km半径内连接城市个数。三是机场与城市之间的交通状况,以实地调研中乘坐机场大巴从机场至城区耗时为准。⑥旅游竞争力。旅游目的地距离对交通工具的需求起着决定作用[32],因此,除旅游年收入[24]外,还考虑基于国际长距离旅游而产生的旅游外汇收入和外国游客数。此外还加入旅行社数量和涉外旅行社数量2个指标。

表1 空港经济综合竞争力评价指标体系Tab.1 Index system for assessing airport economic competitiveness

1.3.3 空港经济区子系统。机场周边区域的空港产业竞争力是空港经济竞争力评估的重要内容,也因此区别于机场竞争力评估,已有评估对机场周边区域的发展很少关注[6]。该子系统由总量规模和产业发育成熟度2个因素构成。①总量规模。以空港经济区内企业总量为衡量指标。②产业发育成熟度。主要考虑区内强临空指向企业数量、服务业企业数量、现代服务业企业数量、为强临空指向产业配套的关联企业数量等指标,采用绝对数量目的是避免因区内企业较少导致比重结果畸高。其中,单体企业临空指向性强弱判定主要依据剑桥系统研究所的临空指向产业分类[33],现代服务业参照北京统计局2005年统计口径,关联产业配套程度依据航空客货运上下游产业链构成,根据区内实际状况打分。

2 研究区域、研究方法与数据来源

2.1 研究区域

根据空港经济竞争力模型,研究区域可分为机场、空港经济区、城市3个空间尺度。选择江苏省内8个机场,以机场为中心2 km半径空间为空港经济区研究范围。空港经济区的范围较难把握,国际成熟空港一般从机场向周边拓展约6 km[31],但国内空港经济发展相对滞后,6 km范围远超空港经济区的真实范围,而各地的空港经济区划定标准亦不统一,范围大小迥异,放在一起评价缺乏科学依据。本研究拟借鉴上海虹桥国际机场空港经济区范围界定的研究结论[34],以机场为中心的2 km半径空间为空港经济区研究范围,这一范围较为客观实际,一定程度上避免了统计范围过大带来的评估误差。选择机场所在地级市作为城市尺度的研究单元[12]。

2.2 研究方法

在构建空港经济综合竞争力评价指标体系的基础上,依据AHP方法确定指标权重;在指标层的定量评估上,大部分指标采用年鉴数据,少数指标如地面交通状况,则采用可达性分析方法量化计算时间距离;根据指标量化与权重确定计算出各子系统得分,最后结合四象限分析法对各机场进行象限归类和分类指导。

2.2.1 AHP方法。采用专家打分的主观赋权AHP方法,所请专家共12位,其中3位为地方政府管理者,5位为航空公司中层管理,4位为经济地理学者。考虑到11个要素各有强弱,但40个变量的相互重要性较难清晰界定,采用要素层赋权、变量均一方法[6],组织专家对要素进行重要性排序,构建判断矩阵,求得各因素主观权重。

2.2.2 可达性分析方法。运用ArcGIS软件,将各城市100 km半径范围内划分成2 km×2 km网格,对由普通道路、快速路、高速公路组成的路网进行拓扑,基于网格单元展开可达性评价。

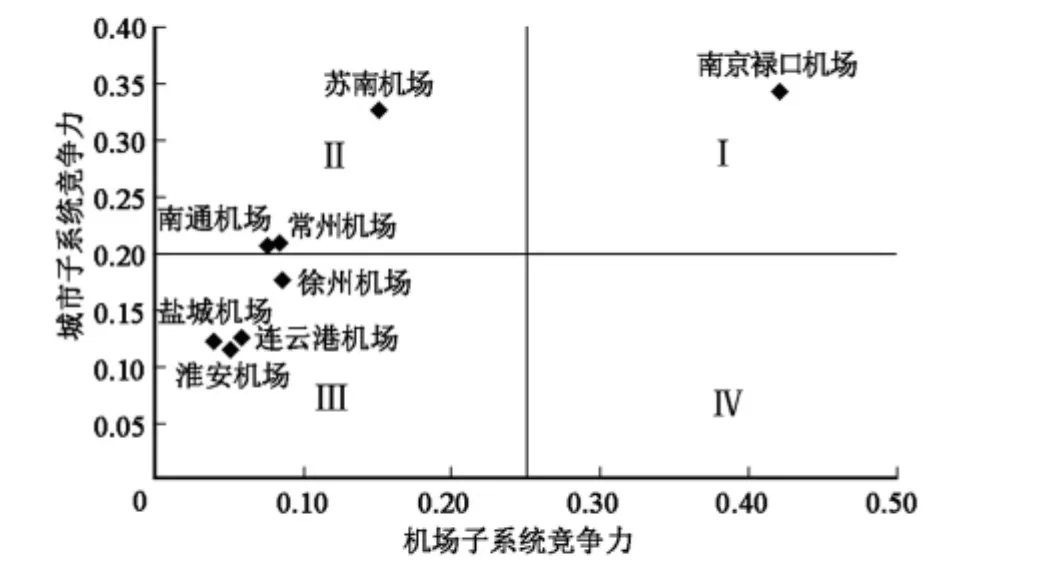

2.2.3 四象限分析法。波士顿矩阵根据对产品销售增长率与市场占有率的结合分析,确定明星类、瘦狗类、问题类和金牛类4种产品类型。借鉴该思路,根据各子系统评价得分,分象限定位江苏省域各机场。

2.3 数据来源与数据处理

2.3.1 数据来源。机场数据如航线、航班和直达城市信息从机场网站获取,城市数据来源于2013年江苏各地级市国民经济与社会发展统计公报;空港经济区研究基于企业单体展开,数据来源为2013年企业工商注册信息,且经过实地调研与确认。

2.3.2 数据处理。对原始数据进行归一化处理。首先,对于量级差异指标如飞行区等级、交通枢纽等级等,等级量化为1,2,3,4,5;在此基础上,对所有指标进行单位差异的归一。重点是将评价指标分为成本性指标和收益性指标,成本性指标越小越好,收益性指标越大越好,根据评价指标的不同进行标准化处理:成本性指标,yij=minxij/xij;收益性指标,yij=xij/maxxij。

3 实证分析

3.1 空港经济综合竞争力分析

3.1.1 省内机场形成较为鲜明的等级体系。空港经济综合竞争力排序结果(图1)表明,南京禄口机场与苏南硕放机场作为第一梯度,空港经济竞争力明显领先于省内其他机场,这与南京、无锡作为省内发达都市区已经形成了一定总量支撑且机场业务量在省内名列前茅有关;第二梯度为常州机场、徐州机场与南通机场,以常州机场的综合竞争力最强,其优势在于依托常州乃至苏南大都市区,腹地条件较好;第三梯度为连云港机场、盐城机场和淮安机场。

图1 江苏省内机场的空港经济综合竞争力评价结果Fig.1 The result of airport economic competitiveness for airports in Jiangsu Province

3.1.2 综合竞争力强弱变化具有明显地域过渡性。第一梯度机场均位于苏南地区,第二梯度机场分别位于苏南、苏中和苏北地区,第三梯度机场均位于苏北地区。苏南、苏中和苏北是改革开放以来江苏省域内部形成的南北梯度差异,空港经济综合竞争力在三大地带的过渡性正说明区域经济对空港竞争力产生了较强影响。

3.2 子系统竞争力分析

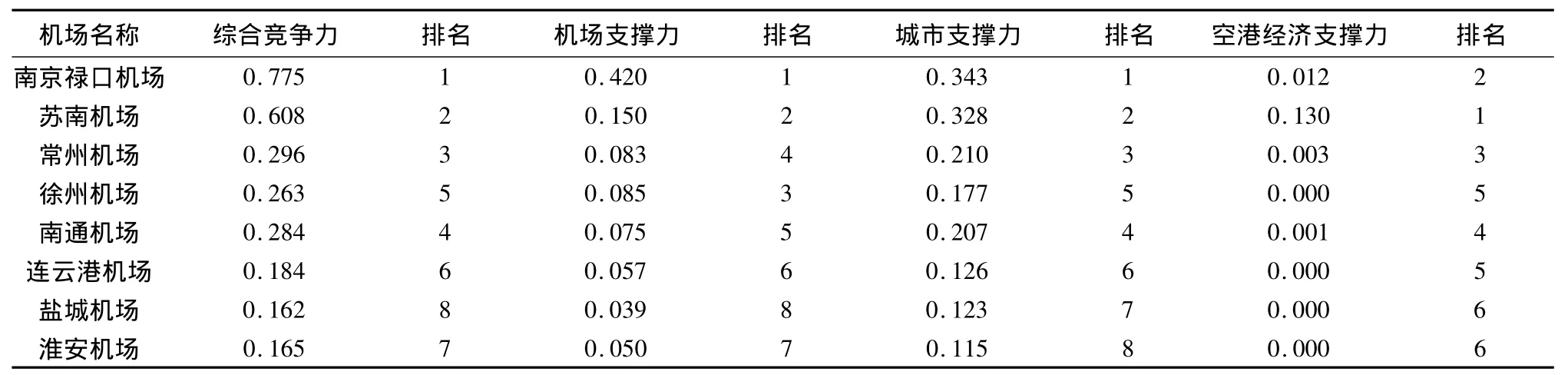

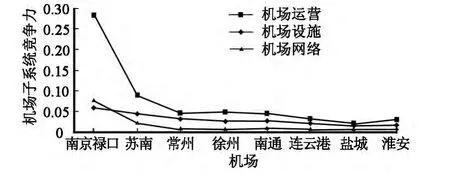

3.2.1 机场子系统内部差距较大,硬件设施明显超前于软实力建设。机场、空港经济区、城市子系统方差分别为0.016,0.008,0.002,机场子系统方差最大。这一方面与机场业存在规模经济、范围经济和网络经济的行业特征有关[34],另一方面说明各机场子系统差距较大(表2)。

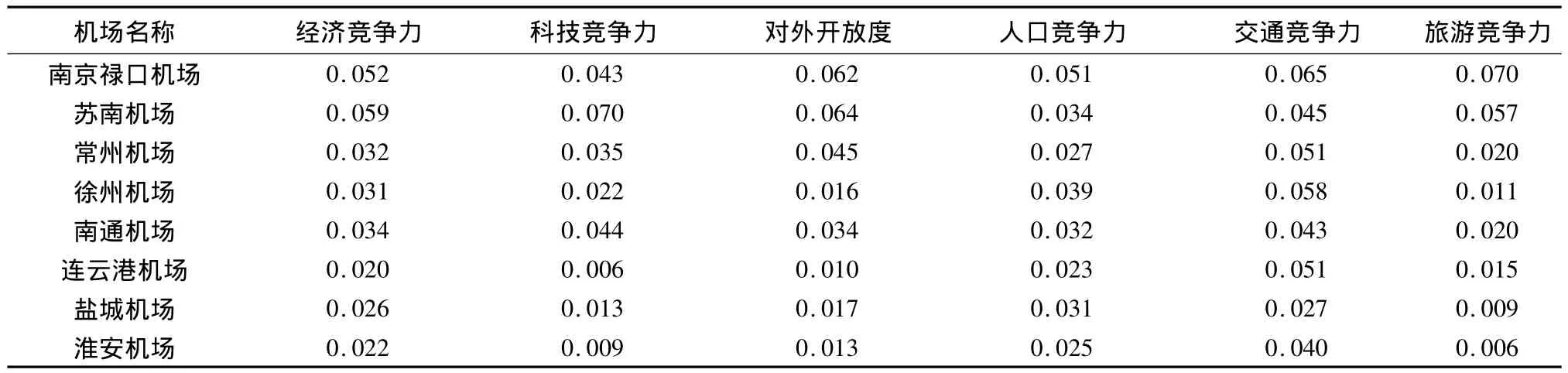

表2 江苏省内机场的空港经济各子系统竞争力得分与排名Tab.2 The score and rankings of subsystem competitiveness of airports in Jiangsu Province

对子系统下的机场运营、机场设施和机场网络进行对比分析发现,机场运营与机场网络曲线呈高度重合,但与机场设施曲线极不吻合(图2)。说明省内机场的硬件设施明显超前于机场软实力建设,机场扩建缩小了各地机场设施差距,但机场运营与机场航线网络建设却并非一朝一夕就可完成,因而有必要冷静看待当前省内机场改扩建潮。

图2 江苏省内机场的机场子系统竞争力评价结果Fig.2 The result of airport subsystem competitiveness for airports in Jiangsu Province

3.2.2 城市子系统内部差距缩小,地域过渡特征更为明显。城市虽有发展差异,但与机场差异相比较小,方差分析表明,城市方差(0.008)略低于机场方差(0.016)。

前3位城市为苏南城市南京、无锡、常州,第4位是苏中城市南通,第5~8位均为苏北城市(表2),城市子系统的地域过渡特征更为显著。南京与无锡相比,竞争优势主要体现在人口、区域交通和旅游等方面,而无锡优势主要为经济、科技竞争与对外开放(表3)。如2013年南京高技术产业产值5 419.13亿元,专利申请量与授权量分别为55 094,19 484件,而同期无锡高技术产业产值为6 105.166亿元,专利申请量与授权量分别为80 271,39 828件,显著高于南京。良好的科技研发和外来投资状况构成无锡发展空港经济的强劲动力。

与机场子系统排名(表2)比较,城市支撑力方面,南通优于徐州,而盐城优于淮安。南通与徐州相比,竞争优势主要体现在经济、科技、对外开放和旅游等方面,徐州优势在于人口和交通(表3),这与南通近年加快通道建设和接受上海经济辐射有关,而徐州的强交通竞争力主要得益于其铁路枢纽地位,人口方面,徐州机场除覆盖本市人口外,机场巴士还直通至安徽宿州和山东枣庄;淮安除交通竞争力优于盐城,其余指标均低于盐城,经济、科技、对外开放削弱了其空港经济综合竞争力。

表3 2013年江苏省内机场的城市子系统各要素竞争力评价结果Tab.3 The result of urban subsystem competitiveness for airports in Jiangsu Province in 2013

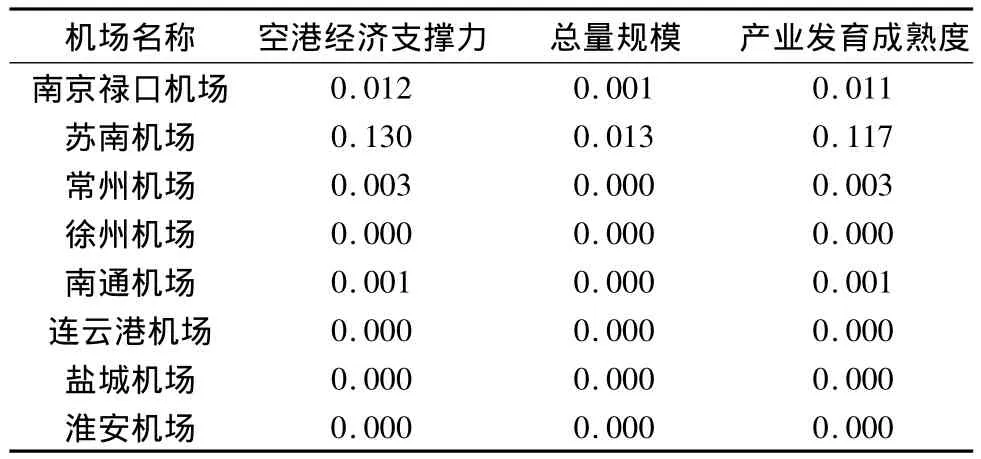

3.2.3 空港经济区子系统基本处于低位均衡,苏南硕放机场的空港经济区发育较好。空港经济子系统方差在三大子系统中最低(0.002),说明当前省内机场的空港经济区基本处于低位均衡。就运输业务而言,仅南京禄口机场客流量2013年达1 501万人次,苏南机场达359万人次,其余机场均低于100万人次,机场规模限制了空港经济区发展。

排名分析表明,苏南机场的空港经济区竞争力最强(0.130),南京禄口机场次之(0.012),常州机场更低(0.003)(表4)。无锡硕放机场业务规模虽小,但空港园区内各项指标均高于南京禄口,2013年空港经济区企业总数、强临空指向企业、服务业企业数分别为5 621,291,243 家,而南京禄口相应为342,34,27 家,这可能是因为禄口机场距市区较远,而硕放机场紧邻市区及无锡新区,经济区位相对优越,区域经济同样影响空港经济区发展。苏北地区机场的空港园区目前基本处于空白阶段。以规模较大的徐州观音机场与连云港白塔埠机场为例,实地调研发现徐州空港园区目前仅有10家企业,为外贸服装、木工板加工、饲料加工等行业,无临空指向且相互无产业关联,白塔埠空港园区内仅有8家企业,为建材加工等行业,产业薄弱且无临空指向。

表4 2013年江苏省内机场的空港经济区子系统各要素竞争力评价结果Tab.4 The result of airport economic area’s subsystem competitiveness for airports in Jiangsu Province in 2013

3.2.4 子系统组合分析。综合竞争力方差0.051 5,显著高于各子系统方差,表明子系统之间可能存在强强、弱弱组合关系。为了进一步分析子系统组合状况,且考虑到空港经济区子系统当前的显著低位均衡,拟考察机场子系统与城市子系统的组合状况,一到四象限分别代表强机场强区域、弱机场强区域、弱机场弱区域和强机场弱区域。结果表明,当前省内机场布局在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限(图3),第Ⅳ象限没有机场,省内机场与区域的匹配类型分别有强机场强区域、弱机场强区域、弱机场弱区域,但不存在强机场弱区域。这符合机场与区域关联发展的一般原理,即机场发展离不开区域支撑,出现强机场弱区域的可能性很小。

图3 江苏省内机场的子系统组合分析Fig.3 Combination analysis on the subsystem competitiveness for airports in Jiangsu Province

第Ⅰ象限仅有南京禄口机场,这与禄口机场的省内首位机场地位相匹配;第Ⅱ象限有苏南机场、常州机场和南通机场3个机场,苏南发达的经济和对外开放水平,构成空港经济强劲发展动力,目前苏南机场主要辐射无锡、苏州两市,两市经济总量巨大,产业层次较高,因此迫切要求苏南机场扩大既有设施规模,提升功能水平;常州和南通的区位优势较为突出,如南通近年通过苏通大桥、沪通铁路大桥、崇启大桥和崇海大桥等过江通道,持续强化与上海、苏州等城市的区际联系;第Ⅲ象限机场中,徐州机场的机场竞争力虽弱,但徐州地处淮海经济区核心区位,为国家综合交通枢纽,长三角规划将徐州列为与苏州、无锡、常州等同级的三级城市,其象限区位与常州机场、南通机场较为接近,拟归为同类;苏北地区的连云港机场、盐城机场和淮安机场为典型弱机场弱区域,连云港机场具备一定代表性,尽管江苏省民航规划提出将连云港机场建成仅次于省内枢纽机场的大型机场,但其腹地支撑乏力,2013年连云港人均GDP为八市最低,货运量为省内机场最低,发达海运与弱势空运形成鲜明对比,海空联运的产业需求相当薄弱。

3.3 综合竞争力与子系统竞争力的相关分析

3.3.1 城市发展是空港经济的强劲动力,机场对空港经济的影响力弱于城市。尽管机场子系统权重(0.406)高于城市子系统(0.398),但综合竞争力与城市竞争力最相关(0.97),与机场竞争力次相关(0.91)。这说明当前江苏省内空港经济处于城市带动发展阶段,机场对空港经济的影响力仍然弱于城市。其次,综合竞争力与空港经济区竞争力呈弱相关性(0.55),说明当前省内空港经济区对空港经济综合竞争力影响微弱,机场周边地区尚未发展,严格意义的空港经济区没有形成。实地调研表明,受空港声望和政策吸引,部分机场如南京禄口机场、无锡硕放机场周边也产生了一些企业集聚,然而在省内大部分中小型机场周边仍以自发成长为主,区内企业实体的质量环节薄弱,临空指向性不强。

3.3.2 城市子系统内部要素作用力不均衡。将11个要素层竞争力得分与空港经济综合竞争力得分进行相关分析,将相关指数做成曲线图(图4),机场子系统的三要素构成空港经济的稳定动力,空港经济区子系统与综合竞争力微弱相关,城市子系统要素与空港经济综合竞争力的相关度高低不等。城市子系统要素相关性分别为 0.93,0.77,0.90,0.79,0.56,0.99,这一结果虽与权重有一定关系,但低权值要素如旅游竞争力与空港经济综合竞争力的极高相关性(0.99)、高权值要素如交通竞争力与综合竞争力基本不相关(0.56)则说明,部分要素自身的确构成了对空港经济综合竞争力的强劲支撑。这些要素分别是经济实力、旅游、对外开放和科技研发,正是城市庞大的经济总量和对外开放、科技交流的需求以及旅游业的发展推动了机场业务的增长;人口、地面交通与综合竞争力的弱相关意味着城镇人口、城市交通高等级未必构成有效航空出行需求,交通高等级优势往往存在于传统的铁路和公路。

图4 空港经济综合竞争力与要素层相关分析结果Fig.4 The result of combination analysis between comprehensive competitiveness and subsystem competitiveness

4 结论与讨论

1)综合竞争力方面,省内机场形成较为鲜明的等级体系,且梯度空间呈较为明显的从苏南向苏中、苏北过渡特征,说明区域经济对省内空港经济综合竞争力具有较强影响。

2)子系统竞争力分析表明,机场子系统内部差距较大,硬件设施明显超前于软实力建设;城市子系统内部差距缩小,地域过渡特征更为明显;空港经济区子系统基本处于低位均衡,除苏南硕放机场、南京禄口机场的空港经济区有一定发展外,大部分机场周边地区尚未发展。

3)城市发展是空港经济的最强动力,机场对空港经济的影响力弱于城市。城市子系统内部要素作用不均衡,经济实力、旅游、对外开放和科技研发作用力强,城镇人口、高交通枢纽等级和良好地面交通未必有效支撑航空出行,当前省内空港经济发展需更关注现代产业、科技和对外开放等高端要素汇聚的环节,关注旅游业对航空出行的强劲支撑。

4)基于子系统组合分析的江苏省内机场可以划分为四类,南京禄口机场属于强机场强区域,苏南机场属于弱机场强区域,发展空港经济有明显优势,这两类机场一是要提升机场经营水平,积极拓展机场网络尤其是国际航线,调整国内航线网络,巩固提升南京禄口机场作为国家主要干线机场地位,加快无锡机场建成省内枢纽机场和长三角航空枢纽的步伐;二是要积极推进空港经济区建设,推动实现空港经济区与机场的良性互动。常州机场、徐州机场和南通机场为弱机场较强区域,这类机场一是要开辟与国内主要干线机场的直达航线,避免开辟新航线的长时间过程和巨额投资,较为明显地提升机场运营效率,增强空港经济综合竞争力;二是要适度合理建设空港经济区,较强的城市竞争力为空港经济区提供了产业成长空间;连云港机场、盐城机场和淮安机场为弱机场弱区域,这类机场当务之急是要加强城市区域建设,关注旅游业以及高端要素的集聚发展,要鼓励机场积极融入国内干线机场的轴辐系统,但机场的扩建、空港经济区建设时机尚不成熟,应慎重投入。

[1] Gillen D,Lall A.The Economics of the Internet,the New Economy and Opportunities for Airports[J].Journal of Air Transport Management,2002,8(1):49-62.

[2] 吕斌,彭立维.我国空港都市区的形成条件与趋势研究[J].地域研究与开发,2007,26(2):11-15.

[3] 王旭升,马艳萍,唐永,等.郑州航空都市区空间发展战略研究[J].地域研究与开发,2013,32(6):165-170.

[4] Park Y.Application of A Fuzzy Linguistic Approach to Analyze Asian Airports’Competitiveness[J].Transportation Planning and Technology,1997,20(4):291-309.

[5] Hay S M,Barre J,Bell S N,et al.Redesigning An Airport for International Competitiveness:The Politics of Administrative Innovation at CDG[J].Journal of Air Transport Management,1998,4(4):189-199.

[6] Zaidi M,Johns R,Beier F,et al.The Competitiveness of the Twin Cities Metropolitan Area and the Minneapolis-St.Paul International Airport:Building and Using a Knowledge Base[R].Washington:Center for Transportation Studies,2001.

[7] Zhang A M.Analysis of An International Air-cargo Hub:The Case of Hong Kong[J].Journal of Air Transport Management,2003,9(2):123-138.

[8] Park Y.An Analysis for the Competitive Strength of Asian Major Airports[J].Journal of Air Transport Management,2003,9(6):353-360.

[9] Sarkis J,Talluri S.Performance Based Clustering for Benchmarking of US Airports[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2004,38(5):329-346.

[10] 吴显扬,吴远开.运用AHP方法研究上海浦东空港的亚太竞争力[J].物流技术,2005(9):203-206.

[11] Fernandes E,Pacheco R R.Airport Management:A Strategic Approach[J].Transportation,2007,34(1):129-142.

[12] Pujinda P.The Competitiveness Airport Regions in Southeast Asia:The Lesson from Two Arch Rivals in Europe[J].Journal of Environmental Design and Planning,2007,2:69-80.

[13] Grancay M.Evaluating Competitiveness of Airports-Airport Competitiveness Index[R].Munich:University Library of Munich,2009.

[14] Cui Q,Kuang H B,Wu C Y,et al.Dynamic Formation Mechanism of Airport Competitiveness:The Case of China[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2013,47(1):10-18.

[15] Graham A.Airport Strategies to Gain Competitive Advantage[M]//Forsyth P,Gillen D,Muller J,et al.AirportCompetition:The European Experience.Farnham:Ashgate Publishing Limited,2010.

[16] Pacheco R R,Fernandes E.Managerial Efficiency of Brazilian Airports[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2003,37(8):667-680.

[17] Coldren G M,Koppelman F S.Modeling the Competition among Air-travel Itinerary Shares:GEV Model Development[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2005,39(4):345-365.

[18] Inglada V,Rey B,Rodriguez A A,et al.Liberalisation and Efficiency in International Air Transport[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2006,40(2):95-105.

[19] Wang R T,Ho C T,Feng C M,et al.A Comparative A-nalysis of the Operational Performance of Taiwan’s Major Airports[J].Journal of Air Transport Management,2004,10(5):353-360.

[20] Lieshout R,Matsumoto H.New International Services and the Competitiveness of Tokyo International Airport[J].Journal of Transport Geography,2012,22(5):53-64.

[21] Lee H,Yang H M.Strategies for A Global Logistics and Economic Hub:Incheon International Airport[J].Journal of Air Transport Management,2003,9(2):113-121.

[22] Oum T H,Yu C Y.Cost Competitiveness of Major Airlines:An International Comparison[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,1998,32(6):407-422.

[23] Chen Y,Peng J L.Research on Competitiveness Evaluation of the Airport Logistics Based on AHP[C]//IEEE.The 2nd International Conference on Information Science and Engineering Proceedings.New York:Institute of E-lectrical and Electronics Engineers,2010:483-486.

[24] Park Y,Ha K K,Kwon O K.Air Cargo Service Competitiveness of Major Asian Airports[J].Journal of International Logistics and Trade,2006,4(1):17-30.

[25] 程程,李凯莎,刘睿.空港竞争力要素构成与提升措施研究——以广州白云国际机场为例[J].产业与科技论坛,2012,11(2):24-25.

[26] 崔强,武春友,匡海波.中国空港可持续发展能力评价研究[J].科研管理,2012,33(4):55-61.

[27] 曹允春.临空经济:速度经济时代的增长空间[M].北京:经济科学出版社,2009:250-256.

[28] Sarkis J.An Analysis of the Operational Efficiency of Major Airports in the United States[J].Journal of Operations Management,2000,18(3):335-351.

[29] 彭语冰,李艳伟.枢纽机场竞争力评价研究[J].技术经济与管理研究,2011(9):11-15.

[30] 许学强,程玉鸿.珠江三角洲城市群的城市竞争力时空演变[J].地理科学,2006,26(3):257-265.

[31] Kasarda J D.From Airport City to Aerotropolis[J].Airport World,2001,6(4):42-45.

[32] 金凤君.我国航空客流网络发展及其地域系统研究[J].地理研究,2001,20(3):31-39.

[33] Weisbrod G E,Reed J S,Neuwir R M.Airport Area Economic Development Model[C]//PTRC.Papers at PTRC International Transport Conference.London:PTRC Education and Research Services Ltd,1993.

[34] 张蕾,陈雯,宋正娜.空港经济区范围界定——以长三角枢纽机场为例[J].地理科学进展,2011,30(10):1255-1262.