短期习得的语言范畴使成人大脑右半球颜色范畴知觉转为左半球颜色范畴知觉*

钟伟芳 李 悠 徐贵平 秦凯鑫 莫 雷

(1华南师范大学心理应用研究中心, 广州 510631) (2广东司法警官职业学院, 广州 510520)

1 问题提出

沃尔夫假设(Whorf Hypothesis)认为, 人类的语言会影响其知觉和思维(Carroll, 1956; Kay &Kempton, 1984)。近年, 颜色知觉领域的许多研究支持了这一假设(Davidoff, 2001; Kay & Regier,2006; Franklin, Drivonikou, Bevis, et al., 2008;Franklin, Drivonikou, Clifford, et al., 2008; Gilbert,Regier, Kay, & Ivry, 2008; Regier & Kay, 2009;Clifford, Holmes, Davies, & Franklin, 2010; Mo, Xu,Kay, & Tan, 2011; Kwok et al., 2011)。例如, 有研究者进行了跨语言研究, 选取了对颜色有不同编码的两种语言—— 俄语与英语。俄语中深蓝和浅蓝分别用 goluboy和 siniy命名, 而英语中两者同用 blue命名。实验中, 他们以20个由浅至深渐变的不同蓝色块为材料, 要求被试从屏幕下方的两个色块中选出和上方色块颜色一致的一个。比较两种语言使用人群的表现发现:俄语者区分深蓝和浅蓝比英语者更快。研究者认为这种差异是由俄语和英语对深蓝和浅蓝两种颜色的词汇编码不同造成的, 结果支持沃尔夫假设(Winawer et al, 2007)。

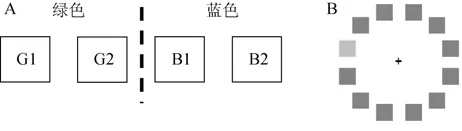

Gilbert, Regier, Kay和Ivry (2006)进一步揭示了语言编码对颜色知觉的影响。研究者选取了4个渐进颜色块为实验材料(见图1A)。其中G1, G2属于绿色(G1为深绿, G2为浅绿), B1, B2属于蓝色(B1为浅蓝, B2为深蓝), 且相邻颜色的物理差异量相当。实验中, 被试要完成一个视觉搜索任务, 从11个干扰颜色块中辨别出 1个不同的目标颜色块(见图1B, 图中1为目标颜色块)。结果表明, 被试辨别范畴间颜色(G2与 B1)快于辨别范畴内颜色(G1与G2, B1与 B2), 而且这种范畴知觉(categorical perception)只发生在刺激出现在右视野时, 即在右视野呈现时范畴间颜色辨别比范畴内颜色快, 而在左视野呈现时两者无显著差异。研究者认为这种范畴知觉的右视野优势效应是由大脑语言左半球优势和视觉刺激的对侧投射所造成的, 进一步说明了语言编码对颜色范畴知觉的影响。

图1 Gilbert等(2006)所采用的颜色块及视觉搜索任务示意图

尽管许多研究表明语言编码会影响人类颜色知觉, 但是这些研究均以存在变量作为自变量, 因此难以说明偏大脑左半球颜色范畴知觉是由语言编码所引起的。最近, Zhou等(2010)对中文被试的研究发现, 通过短期训练习得的语言范畴也能引起偏左半球颜色范畴知觉。他们采用了与 Gilbert等(2006)相同的颜色材料, 首先让被试完成了与该研究相似的视觉搜索任务, 发现了偏大脑左半球颜色范畴知觉, 然后训练被试分别用 áng、sòng、duān和 kěn四个无意义音节命名 G1、G2、B1和 B2。这样, 训练前范畴内颜色(G1与G2, B1与B2)训练后变成了范畴间颜色, 而训练前范畴间颜色(G2与B1)训练后仍为范畴间颜色。最后, 训练结束后让被试再次完成视觉搜索任务。结果发现, 训练引发了显著的偏大脑左半球颜色范畴知觉。即“训练前范畴间颜色”训练前后均在右视野呈现时的辨别时间显著短于在左视野呈现时的, 而“训练前范畴内颜色”训练前在左右视野呈现的辨别时间无显著差异,训练后则在右视野呈现时的辨别时间显著短于在左视野呈现时的, 表现出范畴间的右视野优势。这一研究说明了偏左半球颜色范畴知觉可以由后天习得的语言范畴所引起, 提示语言编码与颜色范畴知觉可能存在因果关系。

Zhou等(2010)的发现具有重要的学术意义, 但是其采用的色词与颜色重组训练模式与人们在真实情境中习得色词与颜色联结的方式是不同的, 这一训练模式下被试习得的色词与颜色的联结与真实情境中习得的是否一致呢?在真实情境中, 一个色词通常是与一个颜色范畴(区间)联结, 如“蓝色”一词对应着各种不同的蓝色, 而在此研究中, 一个色词在训练始终仅与一个特定颜色(颜色点)对应,这种情况下被试习得的是与真实情境相同的色词与颜色范畴(区间)的联结, 还是色词与颜色点的联结呢?如果是后者, 也就是被试习得的色词与颜色联结与真实情境不同, 那么 Zhou等(2010)的外部效度将受到一定程度的挑战。究竟被试在色词与颜色重组训练中习得怎样的色词与颜色联结呢?被试在短期的色词与颜色重组训练中能否习得与真实情境相同的色词与颜色范畴的联结, 从而引起偏大脑左半球颜色范畴知觉呢?为进一步揭示语言编码与颜色范畴知觉的关系, 本研究将对此进行探讨。

另外, 语言编码影响颜色范畴知觉的方式也是本研究关注的重要问题。语言编码可以影响颜色范畴知觉已得到了越来越多的研究支持, 但目前我们仍不清楚语言编码究竟是促进了范畴间颜色的知觉, 还是抑制了范畴内颜色的知觉。有研究认为是前者(Gilbert et al., 2006; Clifford et al., 2010), 有研究认为是后者(Liu et al., 2010), 也有研究提示两者兼而有之(Goldstone, 1994)。事实是如何的呢?对这一问题的揭示有助于进一步了解语言编码对颜色知觉的影响, 因此本研究希望对此作一定程度的揭示。

本研究将选用上述B1和B2两种蓝色, 然后通过改变B1的RGB值得到B11和B12, 改变B2的RGB值得到B21和B22, 并使得B11, B12, B21和B22为渐进的蓝色, 各相邻颜色的物理距离相当,如图 2所示。在实验中, 将通过与 Zhou等(2010)相似的训练, 让被试习得 B1与 B2相应的新名称“duān”和“kěn”。如此, 如果被试在训练中习得的是色词与颜色范畴的联结, 那么B11, B12可能与B1一样用“duān”命名, 而B21, B22则可能与B2一样用“kěn”命名, 此时B12与B21变成了范畴间颜色,B11与B12, B21与B22为范畴内颜色; 如果习得的是色词与颜色点的联结, 那么B11, B12, B21和B22则仍用“蓝”来命名, 四者仍同属“蓝色”范畴。为确定训练的效应, 实验前先让被试接受蓝绿边界测试以确定其将 B1、B2均知觉为蓝色, 之后在训练前后分别让被试完成一个相同的视觉搜索任务。由于训练前B11, B12, B21和B22同属于“蓝”范畴, 被试很可能未用其他词汇对它们进行区分, 类似于无语言影响的情况, 因此预期前测中不会出现颜色对类型效应, 即“可能变范畴间颜色” (B12与B21)与“可能变范畴内颜色” (B11与B12, B21与B22)的辨别时间在不同视野中无显著差异。这样, 在训练后测中, 如果出现了偏右视野-左半球范畴知觉, 即“可能变范畴间颜色” (B12与 B21)的辨别快于“可能变范畴内颜色” (B11与B12, B21与B22), 且这一现象仅或更显著地出现在右视野呈现条件下, 说明通过短期训练习得的语言命名可以引起颜色范畴知觉, 也说明被试在训练中习得的是色词与颜色范畴的联结, 支持 Zhou等(2010)的结论; 否则, 如果出现与前测相似的效应, 则说明实验中的色词与颜色重组不能引起颜色范畴知觉, 被试习得的很可能是色词与颜色点的联系, 与真实情境存在差异, 提示Zhou等(2010)的结论可能需要进一步验证。同时,通过比较前后测中被试在视觉搜索任务中的表现,也可以在一定程度上揭示语言编码对颜色范畴的影响方式。

图2 本研究所采用的颜色材料示意图

2 方法

2.1 被试

23名在校大学生志愿者参加了实验, 其中男9名, 年龄范围为19~24岁, 均为右利手, 视力正常或矫正后正常, 无色盲色弱。所有被试均在实验后获得适量报酬。

2.2 材料

蓝绿边界测试中采用了图1A所示的4种颜色。4种颜色的亮度及饱和度相同, RGB值分别为G1 =0,171,129; G2 = 0,170,149; B1 = 0,170,170; B2 =0,149,170。在色词与颜色重组训练中采用了其中的B1与B2两种蓝色。

在前测与后测的视觉搜索任务中, 采用了4种渐进的蓝色 B11、B12、B21和 B22, 其中 B11和B12通过增大和减少B1的G值所得, B21和B22则通过增大和减少B2的G值所得。4种颜色的亮度及饱和度相同, RGB值分别为 B11 = 0,175,170;B12 = 0,165,170; B21 = 0,155,170; B22 = 0,144,170。相邻颜色对距离(CIEL*u*v*值)为(B11,B12) =9.17ΔE, (B12,B21) = 9.28ΔE, (B21,B22) = 10.27 ΔE。“可能变范畴内颜色”平均距离为9.72 ΔE,“可能变范畴间颜色”距离为9.28 ΔE, 前者稍大于后者。

实验颜色块均在灰色背景中呈现, 背景色的RGB值为210, 210, 210。

2.3 设计与程序

实验为三因素被试内设计。因素1是视野, 有左视野和右视野两个水平; 因素 2是颜色对类型,有可能变范畴内和可能变范畴间两个水平; 因素 3为测试时间, 有训练前测和后测两个水平。

实验的实施按以下程序:蓝绿边界测试—前测—色词与颜色重组训练—后测。

在蓝绿边界测试中, 呈现给被试40组刺激, 每组刺激(trial)中, 电脑屏幕中央呈现一个颜色块(G1,G2, B1, B2任一个) 200 ms, 接着是1000 ms空屏,被试需既快又准地判断此颜色块是绿色还是蓝色,并按键反应。4种颜色各呈现10次, 所有刺激随机呈现。测试约需时1 min。

在前测中, 被试将接受一个与 Zhou等(2010)相似的视觉搜索任务, 不同的是将颜色块G1、G2、B1和 B2对应换成了 B11、B12、B21和 B22。每一组刺激中, 在灰色背景的屏幕中央首先出现一个黑色注视点“+”1000 ms, 接着出现一个以注视点为中心, 由 12个颜色块组成的圆环, 圆环呈现 200 ms后消失, 注视点继续呈现1800 ms, 之后呈现下一个刺激。圆环的颜色块中有一个(目标)与其他(干扰)是不相同的, 被试的任务是既快又准地找出不同的一个颜色块在注视点左边还是右边, 并按键反应。判断为在左边按“F”键, 在右边按“J”键。刺激以19英寸CRT显示器呈现, 被试与显示器的距离为90 cm, 被试注视时视线与目标颜色块内边的夹角为 3.9°, 左右目标颜色块组成的视角为 7.8°。4种渐进颜色相邻两者组合形成 3个颜色对, 即B11B12, B12B21和B21B22。3个颜色对的两种颜色交替作为目标和干扰, 形成6个“目标-干扰”颜色对。目标颜色块在圆环中的1、2、3和4四个位置中的一个(如图1B所示), 因此组成24种刺激模式。每个被试接受两个材料组块(block)。每个组块中每种刺激模式9组刺激, 共216组刺激, 所有刺激组随机呈现。前测约需时20 min。

在色词与颜色重组训练阶段, 参考上述 Zhou等(2010)的训练模式, 训练被试分别用“duān”和“kěn”命名 B1和 B2。通过 6次训练(每天两次, 每次约 20 min)让被试掌握两个颜色块的新名字。这样, 训练前用同一词汇区分的两种颜色在训练后变成用不同词汇来区分, 即深蓝和浅蓝在训练前同用“蓝”来区分, 训练后则用“duān”和“kěn”来区分。训练任务分为3种:听、命名和匹配任务。在听任务中, 在呈现颜色块的同时声音呈现颜色块的新名字,要求被试认真听并尽可能地记住颜色块对应的新名字; 命名任务要求被试用新名字对呈现的颜色块进行命名, 同时记录其命名的正确率, 随后以声音反馈正确的名字; 匹配任务要求被试判断听到的新颜色名字和看到的颜色块是否匹配, 记录其判断正确率, 随后以声音反馈颜色正确的新名字。第一次训练包括190次听任务, 90次命名任务和30次匹配任务; 第二次训练包括130次命名任务和80次匹配任务; 第三次训练包括140次命名任务和40次匹配任务; 第四次训练包括60次匹配任务和120次命名任务; 第五次训练包括60次听任务和150次命名任务; 第六次训练包括80次命名任务和40次听任务。

后测在第6次训练结束后随即实施, 要求被试完成与前测一样的视觉搜索任务, 约需时20 min。

3 结果

3.1 蓝绿边界测试及色词与颜色重组训练结果

蓝绿边界测试结果显示, 所有被试的正确率均高于90%, 说明被试均将B1, B2知觉为蓝色。

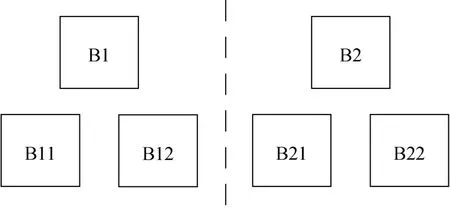

分析色词与颜色重组训练结果时, 分别统计两种颜色在每次训练的命名和匹配任务的平均正确率, 结果见图3。从图可知, 被试在所有6次训练中,每种颜色的正确率均在90%以上, 说明被试通过色词与颜色重组训练正确掌握了两种颜色的新名字。

图3 被试在色词与颜色重组训练中各次训练的正确率

3.2 前测结果

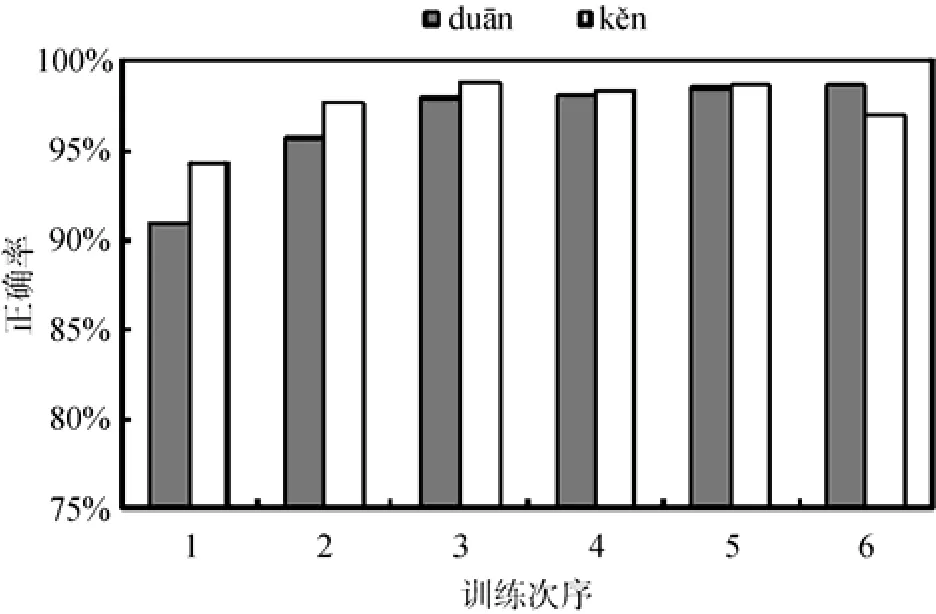

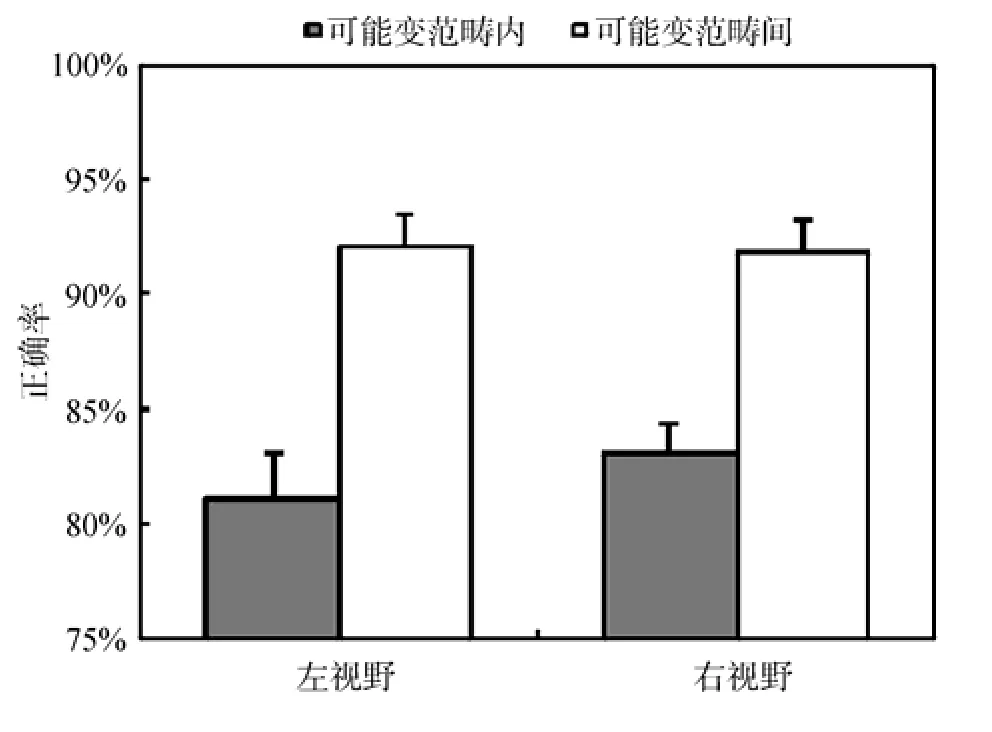

所有被试的颜色辨别的总体正确率均高于80%。被试在不同实验处理下的正确率见图 4。对正确率进行 2(视野)×2(颜色对类型)重复测量方差分析表明:颜色对类型主效应显著,F

(1,22) =101.43,p

<0.001; 视野主效应及两因素交互作用均不显著(所有p

>0.05)。

图4 前测中被试在不同实验处理下的颜色辨别正确率

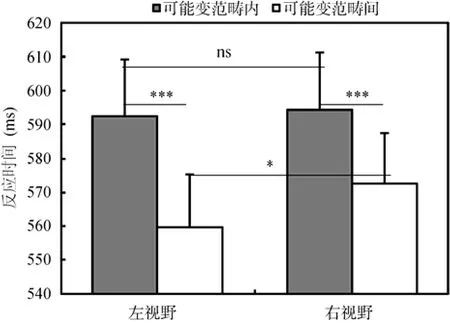

被试在不同实验处理下颜色辨别反应时间见图 5 (分析时删除两个标准差外的数据, 以下同)。对反应时间进行 2(视野)×2(颜色对类型)重复测量方差分析表明:视野主效应不显著,F

(1,22) = 3.20,p

>0.05; 颜色对类型主效应显著,F

(1,22) = 52.33,p

<0.001; 交互作用显著,F

(1,22) = 4.54,p

<0.05。简单效应分析表明:在左视野, 可能变范畴间颜色的反应时短于可能变范畴内颜色的(前者M

= 559.48 ms,SD

= 76.034, 后者M

= 592.35 ms,SD

= 80.77),F

(1,22) = 92.56,p

<0.001, 在右视野, 可能变范畴间颜色的反应时也短于可能变范畴内颜色的(前者M

= 572.53 ms,SD

= 71.05, 后者M

= 594.40 ms,SD

=80.74),F

(1,22) = 15.80,p

<0.001; 可能变范畴内颜色在左右视野呈现时的反应时无显著差异,F

(1,22)= 0.18,p

>0.05, 可能变范畴间颜色对在右视野呈现时的反应时显著更长,F

(1,22) = 6.78,p

<0.05。这些结果提示, 在前测中出现了“偏大脑右半球颜色范畴知觉”。由于两种类型颜色对的刺激组数不相同, 把颜色对类型分成了B11B12, B21B22, B12B21三个水平进行了进一步分析。结果显示:在左右视野, 3种颜色对的反应时均差异显著,F

(2,44) = 42.00,p

<0.001,F

(2,44) = 7.73,p

<0.01, 两两比较也均表明B11B12, B21B22的反应长于B12B21的, 且前两者无显著差异; B11B12和B21B22在左右视野的反应时均无显著差异,F

(1,22) = 0.81,p

>0.05,F

(1,22)= 0.00,p

>0.05, B12B21则在右视野的反应时显著更长。这一结果与上述相同。

图5 前测中被试在不同实验处理下的颜色辨别反应时间

3.3 后测结果

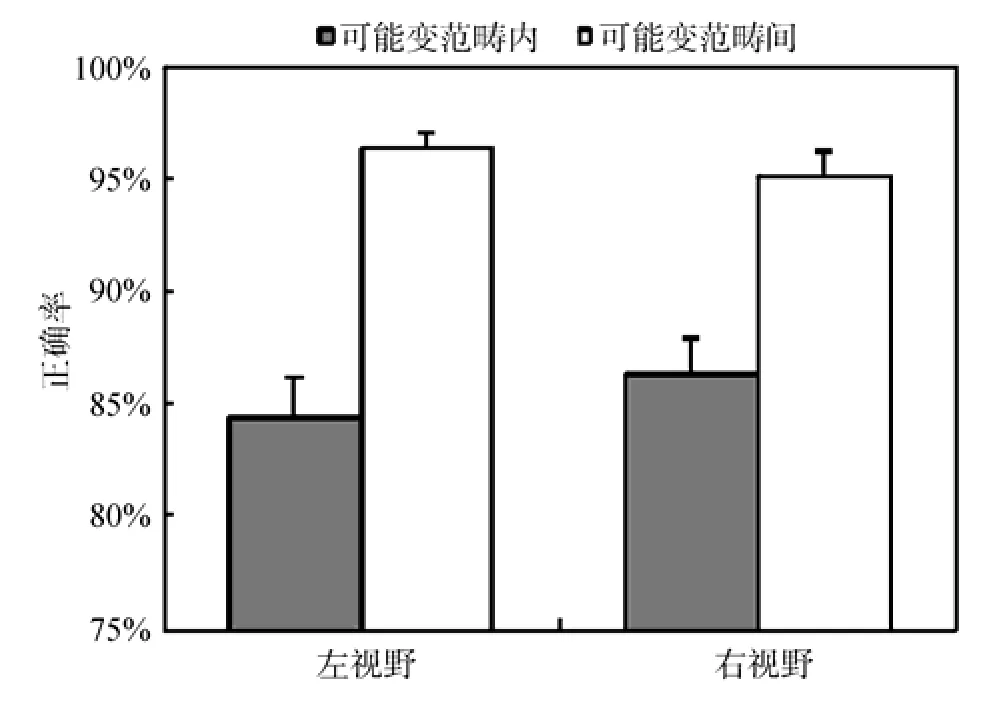

训练后被试对颜色对辨别的总体正确率均高于 85%, 被试在不同实验处理下的正确率见图 6。对正确率进行 2(视野)×2(颜色对类型)重复测量方差分析表明:颜色对类型主效应显著,F

(1,22) =119.29,p

<0.001; 视野主效应及两因素交互作用均不显著(所有p

>0.05)。

图6 后测中被试在不同实验处理下的颜色辨别正确率

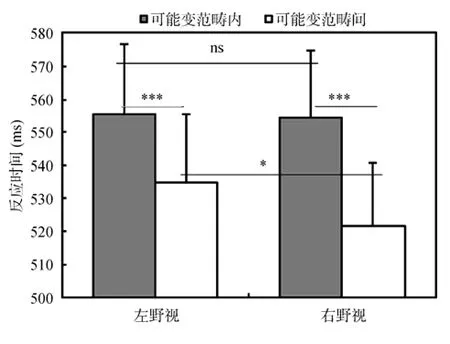

被试在不同实验处理下颜色辨别反应时间见图7。对反应时进行2(视野)×2(颜色对类型)重复测量方差分析表明:视野主效应不显著,F

(1,22) =3.13,p

>0.05; 颜色对类型主效应显著,F

(1,22) =51.47,p

<0.001; 两因素交互作用边缘显著,F

(1,22)= 3.58,p

= 0.07。简单效应分析表明:在左视野, 可能变范畴间颜色反应时短于可能变范畴内颜色的(前者M

= 534.77 ms,SD

= 98.93, 后者M

= 555.59 ms,SD

= 102,01),F

(1,22) = 22.74,p

<0.001; 在右视野, 可能变范畴间颜色反应时同样短于可能变范畴内颜色的(前者M

= 521.41 ms,SD

= 93.36, 后者M

= 554.40 ms,SD

= 97.77),F

(1,22) = 36.59,p

<0.001;可能变范畴内颜色在左右视野呈现时的辨别时间无显著差异,F

(1,22) = 0.05,p

>0.05, 可能变范畴间颜色在右视野呈现时的反应时显著更短,F

(1,22) =7.15,p

<0.05。这些结果显示, 在后测中出现了偏大脑左半球颜色范畴知觉。把颜色对类型分成B11B12, B21B22, B12B21三个水平的分析显示:在左右视野, 3种颜色对的反应时均差异显著,F

(2,44) = 9.98,p

<0.001,F

(2,44) =17.75,p

<0.001, 两两比较也均表明 B11B12,B21B22的反应长于 B12B21的, 且前两者无显著差异; B11B12和B21B22在左右视野的反应时均无显著差异,F

(1,22) = 0.01,p

>0.05,F

(1,22) = 0.25,p

>0.05, B12B21则在左视野的反应时显著更长。这进一步支持了上述结果。

图7 后测中被试在不同实验处理下的颜色辨别反应时间

为进一步揭示色词与颜色重组训练的效应, 把测试时间(有前测和后测两个水平)作为自变量加入,对反应时进行了三因素重复测量方差分析。分析表明:测试时间主效应显著,F

(1,22) = 5.27,p

<0.05;视野主效应不显著,F

(1,22) = 0.00,p

>0.05; 颜色对类型主效应显著,F

(1,22) = 68.64,p

<0.001; 测试时间×视野交互作用显著,F

(1,22) = 6.00,p

<0.05; 测试时间×颜色对类型交互作用不显著,F

(1,22) =0.02,p

>0.05; 视野×颜色对类型交互作用不显著,F

(1,22) = 0.02,p

>0.05; 测试时间×视野×颜色对类型三因素交互作用显著,F

(1,22) = 9.43,p

<0.01。这一结果进一步表明, 色词与颜色重组训练改变了被试的反应时模式, 影响了颜色范畴知觉。4 分析与讨论

4.1 对前测结果的分析与讨论

前测得到的是一个意外结果。一方面, 在训练前B11, B12, B21, B22同属于蓝色, 而且两类颜色对的物理距离相当, 甚至是可能变范畴内颜色的稍大, 因此语言编码对两类颜色的辨别的影响应该是相当的, 或至少可能变范畴内颜色的辨别不会更差,但数据表明, 被试在辨别可能变范畴间颜色时的表现优于辨别可能变范畴内颜色, 辨别可能变范畴间颜色的正确率更高, 反应时更短。另一方面, 前人研究发现, 范畴内颜色的辨别无明显的视野差异(Gilbert et at., 2006; Zhou et al., 2010)。在训练前B11,B12, B21, B22同属于蓝色, 因此两类颜色的辨别在不同视野间应无显著差异, 但反应时数据却显示, 可能变范畴间颜色的辨别有显著的左视野优势。

为什么会出现这一情况呢?一个可能的解释是蓝绿边界测试中重复出现 B1和 B2引发了前测的效应。为检验这一可能性, 实验后让另外19名被试在未呈现 B1和B2的情况下接受了与正式实验相同的视觉搜索任务, 之后再接受蓝绿边界测。对视觉搜索任务反应时数据的分析显示:视野主效应不显著,F

(1,18) = 2.54,p

>0.05, 颜色对类型主效应显著,F

(1,18) = 44.81,p

<0.001, 两因素交互作用显著,F

(1,18) = 4.70,p

<0.05。简单效应分析表明:在左视野, 可能变范畴间颜色反应时短于可能变范畴内颜色的(前者543.70 ms, 后者583.04 ms),F

(1,18)= 50.77,p

<0.001; 在右视野, 可能变范畴间颜色反应时也短于可能变范畴内颜色的(前者 559.23 ms,后者585.67 ms),F

(1,18) = 19.68,p

<0.001; 可能变范畴内颜色在左右视野呈现时的辨别时间无显著差异,F

(1,18) = 0.13,p

>0.05, 可能变范畴间颜色在右视野呈现时的反应时显著长于在左视野呈现时的,F

(1,18) = 7.79,p

<0.05。蓝绿边界测试显示被试的正确率均高于90%。这些结果表明, 对照被试组身上表现出了与前测相似的效应, 提示之前重复出现B1和B2并非是前测效应的来源。另一个可能的解释是被试在训练前已将 B11与B12, B21与B22分别知觉为不同的两个颜色范畴, 很可能是深浅色两个范畴, 使可能变范畴内和可能变范畴间颜色成了真正的范畴内和范畴间颜色, 从而产生了“范畴知觉”, 而左视野对侧投射的大脑右半球则是这一“范畴知觉”的优势半球。被试将属同一语言范畴的颜色以深浅区分次级范畴是否可能呢?据经验可知, 人们在生活中通常会用深浅来区分某一种颜色, 提示人们很可能会像从连续可见光谱中区分蓝绿等不同颜色一样, 从属于同一语言范畴的颜色中区分深浅等次级范畴。另一方面,为什么大脑右半球是前测的“范畴知觉”的优势半球呢?颜色的深浅可能是一种语言范畴, 但前人的研究表明语言范畴相应的范畴知觉存在右视野优势, 而前测的“范畴知觉”相反有左视野优势, 因此这种范畴的区分可能是基于视觉的而非语言的。关注空间信息加工的研究发现, 大脑在加工不同类型信息时具有半球不对称性, 左半球是加工范畴信息(categorical information)如上/下, 左/右等的优势半球, 右半球则是加工坐标信息(metric information)如远/近等的优势半球(Kosslyn et al., 1989; Hellige& Michimata, 1989)。Hellige和 Michimata (1989)让被试先将不同远近的各种刺激区分远近范畴之后, 再对单个刺激作出远/近判断, 也发现了加工的左视野优势。这种基于视觉的颜色的深浅很可能是一种坐标信息, 因此基于颜色深浅范畴的加工就相应地存在左视野-右半球优势。当然, 这一解释是否成立, 又或者是否有其他更合理的解释, 均有待进一步的考证。

有研究发现, 与习得了颜色语言名称的儿童一样, 学语言前儿童身上也会出现颜色范畴知觉, 但是一种大脑右半球颜色范畴知觉(Franklin,Drivonikou, Bevis, et al., 2008; Franklin, Drivonikou,Clifford, et al., 2008)。研究者认为是语言与颜色的联结使右半球颜色范畴知觉转移到了左半球。而另一些研究则表明, 随着颜色语言名称的习得, 右半球颜色范畴知觉已永久地消失(Gilbert et al., 2006,2008)。本研究的结果似乎并不支持这一推论, 发现成人身上很可能仍会出现右半球颜色范畴知觉, 提示“右半球颜色范畴知觉”的实质, 以及颜色范畴知觉为什么会转移到左半球等一系列问题仍有必要进一步探讨。

总体上, 前测结果提示, 被试在知觉通常的属于同一语言范畴颜色时很可能会将其知觉为不同的次级范畴, 从而产生大脑右半球颜色范畴知觉。

4.2 对前后测结果的综合分析与讨论

从数据可知, 与前测相比较, 后测中出现了明显的偏大脑左半球颜色范畴知觉。也就是, 在左右视野, 可能变范畴间颜色的辨别时间均显著短于可能变范畴内颜色; 可能变范畴内颜色在左右视野呈现的辨别时间无显著差异, 而可能变范畴间颜色则在右视野呈现时的辨别更快。2(视野)×2(颜色对类型)×2(测试时间)三因素重复测量方差分析进一步表明了前后测结果有显著的差异。这些结果提示,短期习得的语言范畴可以改变颜色范畴知觉,“大脑右半球颜色范畴知觉”转为了大脑左半球颜色范畴知觉; 而且, 色词与颜色重组训练模式下被试习得的是色词与颜色范畴的联结, 与人们在真实情境中习得的色词与颜色的联结相似。因此, 本研究的结果支持了 Zhou等(2010)的结论, 进一步表明偏大脑左半球颜色范畴知觉可以由后天习得的语言范畴引起, 而且提示实验室中发现的语言对颜色知觉的这种影响与真实情境相似, 进一步支持了沃尔夫假设。

最近有研究发现, 有语言标签和无语言标签的物体范畴均会引起范畴知觉, 且两效应均在大脑左半球强于右半球, 提示偏大脑左半球范畴知觉并非依赖于语言(Holmes & Wolff, 2012)。本研究进一步发现了语言范畴能引起偏大脑左半球颜色范畴知觉, 而且发现被试在知觉同一语言范畴的不同颜色时也可能出现范畴知觉, 但是一种偏右半球范畴知觉。综合起来, 这些发现似乎提示, 范畴知觉反映的可能是广义的范畴对知觉的影响, 其并非依赖于语言。也就是, 不同类型的范畴可能均会对人们的物体知觉产生作用, 引起范畴知觉。而且, 范畴类型可能至少包括3种:语言范畴、经验范畴和自动范畴。语言范畴是有标签的范畴, 经验范畴是无标签的范畴, 两者均在后天经验的基础上形成, 左半球是其优势半球。自动范畴则可能是不依赖于经验的, 人们在加工如不同深浅蓝色等未区分范畴的各种刺激时, 会自动地以深浅等区分范畴以简化认知过程, 这些信息可能以“坐标信息”的形式存在, 右半球是其优势半球。这是一个有意思的推论, 未来的研究有必要对此进行探讨。

本研究预期在前测中不会出现颜色对类型效应, 并希望在此基础上通过比较被试在前后测视觉搜索任务中的表现, 在一定程度上揭示语言范畴对颜色范畴知觉的影响方式。然而, 实验结果显示在前测中出现了“大脑右半球颜色范畴知觉”, 这很可能是被试对深色与浅色两种范畴的区分影响了其对颜色的知觉, 也就是在语言范畴之前已经有范畴知识影响了颜色知觉。因此, 很遗憾, 即使后测中发现语言范畴引起了偏大脑左半球范畴知觉, 本研究也无法揭示语言范畴对颜色范畴知觉的影响方式。对这一问题的揭示尚待进一步的研究。

另外, 本研究还可能可以为进一步了解范畴学习的条件提供一些参考。范畴学习(形成范畴)发生的条件是什么?以往研究中, 研究者一般都在范畴学习任务情况中(分类任务或推理任务), 让被试反复学习各种不同的样例从而获得范畴知识(Yamauchi & Markman, 1998; 刘志雅, 莫雷,2006)。这提示任务要求和呈现多个样例似乎是范畴学习发生的必要条件。然而, 本研究发现在仅学习一个颜色样例的情况下, 被试就可能习得了一个颜色范畴。他们在学习了 B1的新名字后, 形成了一个duān色范畴, 把与B1相似的B11、B12也归入这一范畴, 学习了 B2的新名字后则形成了 kěn色范畴, 把与B2相似的B21、B22也归入其中。而且, 由于实验中没有要求被试进行范畴学习的情境,因此这一过程很可能还是自动化的。联结主义学习理论认为,“刺激-反应”联结形成后, 会发生“泛化”现象, 即与最初引起反应的刺激相似的其他刺激也可以引起反应。本研究发现的现象应该就是“泛化”现象, 这种对刺激的“泛化”表征现象, 可能是人们认知世界的一种基本方式。当然, 事实是否如此呢?如果是, 这种“泛化”表征的机制又是什么呢?一系列问题都需要进一步的探讨。

最后, 要指出的是, 尽管本研究得到了一些有意义的发现, 但我们需要谨慎对待实验结果, 因为实验效应可能会受一些因素或多或少的影响。首先,探测颜色范畴知觉的视觉搜索任务尽管已为不少研究所采用, 但其可能存在一些能影响实验效应的不足。例如, 在刺激消失后未进行视觉掩蔽, 颜色后像可能会影响被试的视觉搜索过程; 偏侧呈现时刺激落在视网膜中央凹附近(视角 3.9°处), 而这一位置上识别颜色的视锥细胞的数量较中央凹有一定程度的减少, 这有可能会削弱了被试颜色知觉的能力;被试的按键反应用手未作平衡, 左右键的安排可能存在位置加工的相容性问题等。其次, 在色词与颜色重组训练中, 被试可能会将无意义音节联系到特定的汉字, 进而影响实验效应。训练中采用的无意义音节“duān”和“kěn”都有其对应的汉字, 如果被试将音节联系到相应的汉字, 这些汉字的语义等信息有可能会影响实验效应, 尽管它们与蓝色无明显的语义关联。基于这些, 对本研究的结果仍需要谨慎对待,而未来的研究将需要对这些问题进行更多的探讨。

5 结论

本研究探讨了被试在色词与颜色重组训练中如何发生范畴学习, 以及语言范畴对颜色知觉的影响, 初步得到了以下的结论:(1)人们在知觉属于同一语言范畴的不同颜色时可能会区分出深浅范畴,并因此出现大脑右半球颜色范畴知觉; (2)短期习得的语言范畴能引起偏大脑左半球颜色范畴知觉, 且能使右半球颜色范畴知觉转为左半球颜色范畴知觉; (3)被试在实验中的色词与颜色重组训练中习得了色词与颜色范畴的联结; (4)被试在学习一个颜色样例后可以习得一个颜色范畴, 提示范畴学习可以在仅学习一个样例的条件下自动发生。

致谢:

本研究的数据收集工作得到了汝涛涛博士,张婷、乔佳佳、田一甲等多位硕士的大力协助, 论文写作得到了杜洪飞博士的指导, 在此对他们表示诚挚的感谢!Carroll, J. B. (1956).Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf.

Cambridge: MIT Press.Clifford, A., Holmes, A., Davies, I. R. L., & Franklin, A.(2010). Color categories affect pre-attentive color perception.Biological Psychology, 85

, 275–282.Davidoff, J. (2001). Language and perceptual categorisation.Trends in Cognitive Sciences, 5

, 382–387.Franklin, A., Drivonikou, G. V., Bevis, L., Davies, I. R. L.,Kay, P., & Regier, T. (2008). Categorical perception of color is lateralized to the right hemisphere in infants, but to the left hemisphere in adults.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,105

(9), 3221–3225.Franklin, A., Drivonikou, G. V., Clifford, A., Kay, P., Regier,T., & Davies, I. R. L. (2008). Lateralization of categorical perception of color changes with color term acquisition.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105

(47), 18221–18225.Gilbert, A. L., Regier, T., Kay, P., & Ivry, R. B. (2006). Whorf hypothesis is supported in the right visual field but not the left.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103

(2), 489–494.Gilbert, A. L., Regier, T., Kay, P., & Ivry, R. B. (2008). Support for lateralization of the Whorf effect beyond the realm of color discrimination.Brain and Language, 105

(2), 91–98.Goldstone, R. L. (1994). Influences of categorisation on perceptual discrimination.Journal of Experimental Psychology: General, 123

(2), 178–200.Hellige, J. B., & Michimata, C. (1989). Categorization versus distance: Hemispheric differences for processing spatial information.Memory and Cognition, 17

(6), 770–776.Holmes, K. J., & Wolff, P. (2012). Does categorical perception in the left hemisphere depend on language?Journal of Experimental Psychology: General, 141

(3), 439–443.Kay, P., & Kempton, W. (1984). What is the Sapir-Whorf hypothesis?American Anthropologist, 86

(1), 65–79.Kay, P., & Regier, T. (2006). Language, thought and color:Recent developments.Trends in Cognitive Sciences, 10

(2),51–54.Kosslyn, S. M., Koening, O., Barrentt, A., Cave, C. B., Tang,J., & Gabrieli, J. D. E. (1989). Evidence for two types of spatial representation: Hemispheric specialization for categorical and coordinate relations.Journal of Experimental Psychology: Human, Perception and Performance, 15

(4), 723–735.Kwok, V., Niu, Z., Kay, P., Zhou, K., Mo, L., Jin, Z.,… Tan, L.H. (2011). Learning new color names produces rapid increase in gray matter in the intact adult human cortex.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108

(16), 6686–6688.Liu, Q., Li, H., Campos, J. L., Teeter, C., Tao, W., Zhang, Q.,& Sun, H -J. (2010). Language suppression effects on the categorical perception of colour as evidenced through ERPs.Biological Psychology, 85

, 45–52.Liu, Z. Y., & Mo, L. (2006). A comparative study of two types of category learning: Classification and inference learning.Acta Psychologica Sinica, 38

(6), 826–832.[刘志雅, 莫雷. (2006). 类别学习中两种学习模式的比较研究: 分类学习与推理学习.心理学报, 38

(6), 826–832.]Mo, L., Xu, G., Kay, P., & Tan, L. H. (2011).Electrophysiological evidence for the left-lateralized effect of language on preattentive categorical perception of color.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108

(34), 14026–14030.Regier, T., & Kay, P. (2009). Language, thought, and color:Whorf was half right.Trends in Cognitive Sciences, 13

(10),439–446.Winawer, J., Witthoft, N., Frank, M. C., Wu, L., Wade, A. R.,& Boroditsky, L. (2007). Russian blues reveal effects of language on color discrimination.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104

(19), 7780–7785.Yamauchi, T., & Markman, A. (1998). Category learning by inference and classification.Journal of Memory and Language, 39

, 124–149.Zhou, K., Mo, L., Kay, P., Kwok, V. P. Y., Ip, T. N. M., & Tan,L. H. (2010). Newly trained lexical categories produce lateralized categorical perception of color.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107

(22), 9974–9978.