浙江省常规早籼品种产量与主要经济性状分析

王孔俭,邓 飞,朱 浩

(金华市农业科学研究院,浙江金华 321017)

浙江省常规早籼品种产量与主要经济性状分析

王孔俭,邓 飞,朱 浩

(金华市农业科学研究院,浙江金华 321017)

对2005-2013年浙江省早稻联合品种试验高产组194个参试品种试验数据进行相关分析、通径分析,结果表明,产量与每穗总粒数、实粒数、千粒重呈极显著正相关,与株高呈显著正相关;早籼品种产量的提升可通过在保持一定有效穗的基础上选育大穗型、高千粒重的品系,同时适当地增加株高来实现。线性回归分析表明,产量水平达7 425 kg·hm-2的5个性状95%的置信区间,每穗总粒数为130.6~142.9粒,穗实粒数为105.7~115.0粒,千粒重为26.2~27.8 g,有效穗为276.0万~298.5万·hm-2,株高为85.9~91.2 cm。

常规早籼;产量;主要经济性状;相关性

浙江省2005-2013年共审定早籼品种(组合)40个,常规早籼品种占了92.5%;其中78.4%常规早籼是通过浙江省早稻联合品种试验推荐参加省区试这一途径完成审定;浙江省早稻联合品种试验是浙江省早稻育种攻关协作组组织的试验,参试的品种基本上都是协作组成员提供的常规材料。可见早稻联合品种试验为浙江省早稻新品种选育提供了一个重要的平台。作者对2005-2013年浙江省早稻联合品种试验高产组194个参试材料的试验数据进行了相关分析、线性回归分析、通径分析,以期揭示各主要经济性状影响产量的原因及相对重要性,为培育高产稳产的常规早籼新品种提供理论依据[1]。

1 材料与方法

1.1 材料

2005-2013年浙江省早稻联合品种试验高产组194个参试材料的产量及生育期、有效穗、株高、穗长、每穗总粒数、实粒数、结实率、千粒重等8个性状。

1.2 方法

194个产量数据经单样本K-S检验其符合正态分布,从而对2005-2013年省早稻联品试验高产组194个参试材料的数据进行相关分析、线性回归分析、通径分析。

所有数据均在SPSS20.0软件上完成。

2 结果与分析

2.1 性状表现

2.1.1 基本表现

由表1可知,194个参试材料的生育期平均为110.0 d,变幅106.7~115.5 d;有效穗平均为295.5万·hm-2,变幅222.0万~489.0万·hm-2;株高平均为86.6 cm,变幅74.5~102.8 cm;穗长平均为18.0 cm,变幅15.2~20.9 cm;每穗总粒数平均为123.4粒,变幅74.6~156.8粒;每穗实粒数平均为101.8粒,变幅68.1~125.3粒;结实率平均为82.8%,变幅66.1%~91.7%;千粒重平均为25.7 g,变幅20.0~32.2 g;产量平均为6 961.5 kg· hm-2,变幅5 797.5~7 917 kg·hm-2。

2.1.2 变异系数

参试材料经济性状变异系数最大的是每穗总粒数(11.8%),以下依次为有效穗(10.6%)、每穗实粒数(10.5%)、千粒重(7.0%)、产量(6.2%)、株高(6.2%)、穗长(6.2%)、结实率(6.1%)、生育期(1.3%)(表1)。从变异系数排序来看,在常规早籼新品种选育时每穗粒数、有效穗以及千粒重这三者选择余地较大,要想获得高产稳产的新品种主要是平衡好这三者之间的关系。

2.1.3 产量

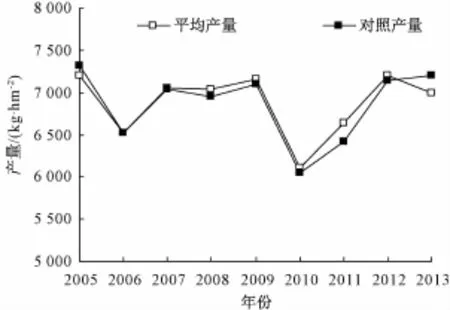

2005-2012年浙江省早稻联合品种试验的对照为嘉育293,2013年改为中早39。

表1 浙江省194个早籼材料经济性状的变异分析

从图1可见,194个参试材料平均产量与对照产量比较,相差较大的年份有2011年与2013年,2011年平均产量高于对照,2013年则低于对照,相差大概都在3%左右,其他年份两者比较相差不大。2013年对照品种变更为中早39,该品种是一个高产抗病品种。2013年参试的30个材料中产量高于对照的材料只有4个,其中产量高于对照3%的材料只有2个,高于对照5%的材料只有1个。由此可见试验对照的变更给育种者提出了巨大的挑战,应该在育种资源、育种手段、选育方向上有所创新。从图1还可以看出,由于2010年全省性的倒春寒以及早稻全生育期的阴雨寡照天气等灾害性天气影响产量在9年里是最低的,表现异常,在统计分析中剔除了该年的数据。

图1 194个早籼参试材料年度间平均产量与对照产量的比较

2.2 相关分析

计算8个经济性状与产量的相关系数[2-3],结果如表2所示。呈极显著正相关的因素有产量与每穗总粒数(0.392),产量与每穗实粒数(0.351),产量与千粒重(0.264),株高与每穗总粒数(0.404),株高与每穗实粒数(0.429),株高与生育期(0.424),株高与穗长(0.529),穗长与生育期(0.440),穗长与每穗总粒数(0.207),每穗总粒数与实粒数(0.854);呈显著正相关的因素有产量与株高(0.165),生育期与每穗总粒数(0.148);呈极显著负相关的因素有有效穗与株高(-0.384),有效穗与每穗总粒数(-0.557),有效穗与每穗实粒数(-0.649),有效穗与千粒重(-0.343),生育期与结实率(-0.196),穗长与结实率(-0.236),每穗总粒数与结实率(-0.467),每穗实粒数与千粒重(-0.209);呈显著负相关的因素有产量与结实率(-0.157),每穗总粒数与千粒重(-0.142),有效穗与穗长(-0.156)。

从性状之间的相关分析看出,产量与每穗总粒数、实粒数、千粒重呈极显著正相关,与株高呈显著正相关;有效穗与每穗总粒数、实粒数、千粒重、株高呈极显著负相关;基于此,产量与有效穗表现出负相关。株高与每穗总粒数、实粒数、穗长呈极显著正相关,与千粒重呈正相关,可见大穗型、高千粒重需要一定的株高支撑。但是株高与生育期呈极显著正相关,与有效穗呈极显著负相关,随着植株的变高生育期会推迟、分蘖力会减弱。

表2 194个早籼材料产量与经济性状之间的相关性

2.3 线性回归分析

为消除各经济性状之间由于相互促进、相互制约的关系而造成的混淆,明确各经济性状对产量线性效应的显著性,准确地描述产量对于不同经济性状的依赖关系,利用逐步回归法经过4次剔除,每次淘汰1个偏回归平方和最小且未达显著水平的自变量,建立了产量的最优线性回归方程[4],Y= -479.4+0.5X5+13.5X8+13.9X2+2.6 X6,多元决定系数R2=0.614,F=75.066**。说明常规早籼材料每穗总粒数(X5)、千粒重(X8)、有效穗(X2)、每穗实粒数(X6)与产量(Y)之间存在着极显著的线性回归关系,61.4%的产量是由上述4个经济性状决定。用该回归方程来进行产量预报,按比对照品种中早39增产3%计算,产量水平达7 425 kg·hm-2,4个性状95%的置信区间,每穗总粒数为130.6~142.9粒,千粒重为26.2~27.8 g,有效穗为276.0万~298.5万·hm-2,每穗实粒数为105.7~115.0粒。

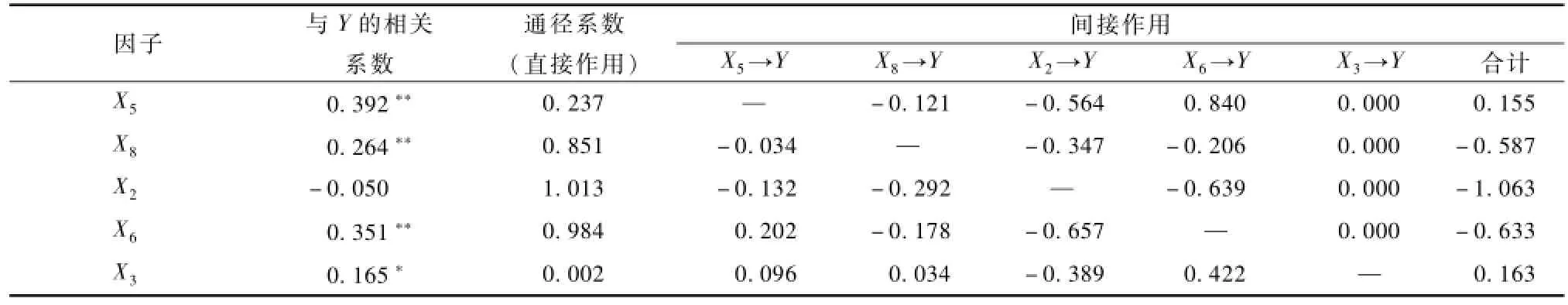

2.4 通径分析

基于上述相关分析及线性回归分析的结果,将X5,X8,X2,X6,X3这5个主要经济性状与产量之间开展通径分析。表3所示,5个主要经济性状对产量的直接作用按大小依次为有效穗(1.013)、每穗实粒数(0.984)、千粒重(0.851)、每穗总粒数(0.237)、株高(0.002);间接作用合计依次为株高(0.163)、每穗总粒数(0.155)、千粒重(-0.587)、每穗实粒数(-0.633)、有效穗(-1.063)。有效穗对产量的直接作用虽然最大,但是对产量的间接作用合计表现为负的最大,直接作用与间接作用之和为-0.050,有效穗通过每穗实粒数(-0.639)、千粒重(-0.292)、每穗总粒数(-0.132)的间接作用,总体表现为负相关,也就是说增加有效穗对产量的贡献不足以弥补其影响每穗实粒数、千粒重、每穗总粒数降低对产量所带来的间接负作用。株高对产量的直接作用虽然很小,但是间接作用合计最大,表现为通过每穗实粒数(0.422)、每穗总粒数(0.096)、千粒重(0.034)对产量的间接贡献,最终与产量的相关系数表现为显著正相关;所以在线性回归分析的基础上将株高因子进入,建立产量的最优线性回归方程:y=-479.4+0.5X5+13.5X8+13.9X2+2.6 X6+0.009 X3,多元决定系数R2=0.614,F= 59.976**,当产量水平达7 425 kg·hm-2,株高95%时的置信区间为85.9~91.2 cm。

表3 194个早籼材料产量与经济性状之间通径分析及相关系数的分解

3 小结与讨论

通过对2005-2013年浙江省早稻联合品种试验高产组194个参试材料数据的相关分析,得出产量与每穗总粒数、每穗实粒数、千粒重呈极显著正相关,与株高呈显著正相关。通过线性回归分析建立了产量的最优线性回归方程为:y=-479.4+ 0.5X5+13.5X8+13.9X2+2.6X6,产量水平达7 425 kg·hm-2,4个性状95%的置信区间,每穗总粒数(X5)为130.6~142.9粒,千粒重(X8)为26.2~27.8 g,有效穗(X2)为276.0万~298.5万·hm-2,每穗实粒数(X6)为105.7~115.0粒。通径分析发现增加有效穗对产量的贡献不足以弥补其影响每穗实粒数、千粒重、每穗总粒数降低对产量所带来的间接负作用;株高对产量的直接作用虽然很小,但是间接作用合计最大,主要是通过每穗实粒数、每穗总粒数、千粒重对产量带来的间接贡献,这与相关分析的结果一致。综合上述3种分析可以得出浙江省早籼品种产量的提升可通过在保持一定有效穗的基础上选育大穗型、高千粒重的品系[5],同时适当地增加株高,产量水平达7 425 kg·hm-2,株高95%的置信区间为85.9~91.2 cm。

[1] 吕建群,曾宪平.四川中籼中熟杂交水稻产量与主要经济性状的分析[J].中国农学通报,2006,22(1O):184-186.

[2] 康海歧,曾宪平,李勤修.四川省中籼迟熟杂交水稻10年区试分析[J].中国农学通报,2002,18(2):44-48.

[3] 罗志祥,苏泽胜,施伏芝.杂交中籼高产育种关键因素分析[J].中国农学通报,2001,17(5):52-54.

[4] 王曙光,谢成林,谢仁康.杂交中籼稻产量与主要经济性状关系的分析[J].中国稻米,2009,15(2):11-14.

[5] 石建尧,葛金水,曾翔宇,等.浙江省近10年审定通过的常规早籼稻品种主要农艺性状分析[J].中国稻米,2011,17(6):71-72.

(责任编辑:张才德)

S 511

:A

:0528-9017(2014)10-1520-03

文献著录格式:王孔俭,邓飞,朱浩.浙江省常规早籼品种产量与主要经济性状分析[J].浙江农业科学,2014(10):1520-1523.

2014-08-15

浙江省农业新品种选育重大科技专项(2012C12901-2);金华市农业科技重点专项(2013-2-028)

王孔俭(1979-),男,农艺师,硕士,从事早籼稻新品种选育工作。E-mail:wangkongjian@163.com。