甘薯天峰薯1号的生长与产量构成分析

林亮亮,林 洪,钟昌穗,陈德宝,俞祖兴,俞兆师,吴绍勇

(1.福建农业职业技术学院,福建福州 350119;2.福建省福清市农业技术推广站,福建福清 350300;3.福清市农村专业技术协会,福建福清 350300)

甘薯天峰薯1号的生长与产量构成分析

林亮亮1,林 洪2,钟昌穗2,陈德宝3,俞祖兴3,俞兆师3,吴绍勇3

(1.福建农业职业技术学院,福建福州 350119;2.福建省福清市农业技术推广站,福建福清 350300;3.福清市农村专业技术协会,福建福清 350300)

采用生长分析法,通过对甘薯天峰薯1号和对照品种金山57物质生产性能的比较研究,探讨其产量构成与高产机理。结果表明,天峰薯1号具有叶面积较大、叶层结构分布合理和净同化率较高等明显的生理特性,且其生物产量较高、经济系数较大,说明天峰薯1号具有良好的物质生产性能与较高的丰产潜力,该良种有一定的推广应用价值。

甘薯;天峰薯1号;生长发育;产量构成

天峰薯1号是1999年金山57倒栽种植试验田中发现的自然果,经单株选育而育成的甘薯品种[1]。由福州市种子管理站、福清市农业技术推广站选送参加福建省甘薯新品种区试,2011年3月8日通过福建省农作物品种审定委员会审定,目前已在生产上推广应用。为了使良种发挥更大的增产作用,作者于2013年进行天峰薯1号与对照品种金山57的高产栽培试验,并运用生长分析法[2],研究了天峰薯1号茎叶生长与块根膨大、干物质积累与分配的规律,以明确其增产性能的生理特性,为其高产栽培提供科学依据。现将有关试验结果总结如下。

1 材料和方法

1.1 材料

试验在福清市城头镇峰前村进行。试验田地势平坦,土层深厚,土质为砂壤土,pH值7.0,肥力中等,排灌方便,前作为空闲地。

供试天峰薯1号、金山57的种苗由福清市农业技术协会提供。金山57为对照品种,由福建农业大学选育,1993年通过专家技术鉴定和福建省农作物品种审定委员会审定[3]。

1.2 处理设计

以天峰薯1号为处理,金山57为对照进行高产栽培试验。小区面积13.34 m2,重复3次,随机区组排列。畦宽(带沟)100 cm,株距19 cm,每个小区插72株。另设挖根考种区和生产试验区,四周设保护行畦。5月30日起垄,6月6日插苗,生育期控制在156 d内。田间管理参照甘薯绿色栽培模式[4]进行。

1.3 调查项目

栽插后30 d进行第1次调查,此后每隔30 d调查1次。调查项目包括叶面积,茎叶鲜、干重,块根鲜、干重,块根烘干率等。

2 结果与分析

2.1 生长特性

2.1.1 叶面积

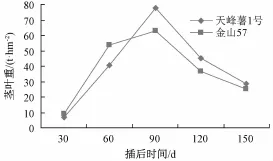

根据李爱贤等[5]研究结果,在一定范围内,较高的叶面积指数是甘薯高产的基础,叶面积指数以3~5为宜。天峰薯1号与对照金山57均具有高产甘薯的生育特点。天峰薯1号栽插后叶面积指数迅速上升,插后60 d为3.73,插后90 d就达到最大值4.86,插后120 d为3.45,即将收获时为2.31,全生育期平均为3.22,其平均值比对照金山57的2.97高8.42%(图1)。光合面积消长合理是天峰薯1号高产的一个重要生长特点。

2.1.2 茎叶

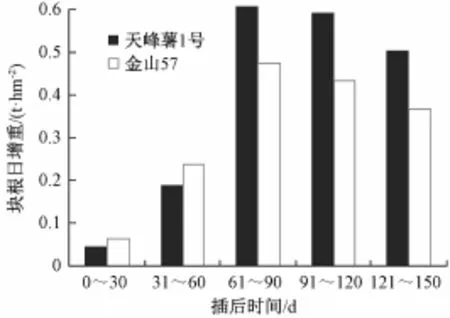

高产甘薯田一般表现3个特点,即前期稳长,中期健长,后期延衰[6]。根据地上部生长调查结果,天峰薯1号茎叶增长动态的特点是前期稳渐增长,插后90 d茎叶生长达到高峰,此后茎叶生长逐渐减慢,至将收获仍保持较旺盛良好的茎叶群体。插后30~60 d,茎叶日增重0.672 t·hm-2,插后60~90,90~120和120~150 d,茎叶日增长分别为0.866,0.374和0.191 t·hm-2。从天峰薯1号整个生长期茎叶生长量的对比来看,前期(1~60 d)生长量比对照金山57稍小,此后快速上升,至插后90 d日增重比对照高23.36%,直到将收获150 d日增重仍比对照高13.02%(图2)。由此说明,天峰薯1号中后期茎叶生长旺盛,叶层分布合理,不易早衰,这是天峰薯1号获得高产的重要生理因素。

图1 天峰薯1号与金山57叶面积系数的比较

图2 天峰薯1号与金山57茎叶增长的比较

2.1.3 块根

根据对天峰薯1号与对照金山57的挖根调查结果,天峰薯1号栽后90 d迅速膨大,栽后90,120,150 d块根产量分别为56.048,71.100和75.260 t·hm-2,分别比对照金山57增33.24%,35.73%和36.79%。栽后90~120 d天峰薯1号块根生长进入膨大高峰期,日增重高达0.623 t·hm-2。收获时天峰薯1号的块根产量为82.74 t·hm-2,比金山57的60.68 t·hm-2增加36.36%(图3),说明天峰薯1号块根膨大快,增产潜力大。

图3 天峰薯1号与金山57块根日增重的比较

2.2 产量构成

2.2.1 干物质积累与分配

T/R值可反映地上、地下部生长的相对变化[7]。天峰薯1号在插后60,90,120,150 d的T/R值分别为3.56,1.39,0.63和0.38,栽后100 d左右出现T/R值为1。同期对照金山57的T/R值分别为3.78,1.48,0.70和0.46。从图4可以看出,天峰薯1号同期T/R值低于金山57,这说明天峰薯1号的光合产物积累较快,这是该品种高产的另一生理因素。

图4 天峰薯1号与金山57 T/R值的比较

天峰薯1号的干物质分配特点是前期光合产物主要分配给地上部茎叶,中后期光合产物向地下部输送迅速增加。栽后60 d调查结果,天峰薯1号与金山57茎叶干重分别占此期总干重的73.83%和79.08%,之后光合产物向块根输送逐渐增多,天峰薯1号栽后90,120,150 d块根干重分别占总干重的41.84%,61.31%和72.46%,而金山57的块根干重分别占总干重的43.32%,58.77%和68.43%,天峰薯1号栽后90 d各个生育期的块根干重均比同期的金山57高(表1)。这说明天峰薯1号的源库关系发展协调,奠定了该品种高产的物质基础。

表1 天峰薯1号与金山57块根干重的比较

2.2.2 净同化率

净同化率是甘薯高产栽培研究衡量叶片光合生产效率的重要指标[8]。据天峰薯1号与对照金山57各生育时期的净同化率测定结果,金山57生育期前60 d的净同化率比天峰薯1号高41.94%,到中后期天峰薯1号迅速上升,并稳定保持较高水平,直至后期天峰薯1号仍保持较高的净同化率,天峰薯1号栽后90,120,150 d的净同化率分别比同期金山57高64.28%,6.94%和18.64%(图5),这是天峰薯1号高产的主要原因之一。

2.2.3 生物产量和经济产量

作物的经济产量取决于生物产量和经济系数[9]。试验结果(表2)表明,天峰薯1号中后期的生物产量、经济产量和经济系数均高于对照金山57。天峰薯1号在栽后90 d,其生物产量、经济产量、经济系数分别比对照金山57增加23.39%,31.39%和5.00%;栽后120 d其生物产量、经济产量、经济系数分别比对照金山57增加22.13%,35.74%与3.39%;栽后150 d其生物产量、经济产量、经济系数分别比对照金山57增加12.69%,36.79%与7.4%。天峰薯1号具有较高的生物产量和经济系数是其获得高产的重要原因。

图5 天峰薯1号金山57净同化率的比较

表2 天峰薯1号与金山57生物产量、经济产量、经济系数的比较

3 小结与讨论

试验采用作物生长分析法,在测定干物质增长的同时,测定同化作用器官叶面积的变化,把作物的生理特性与作物的丰产性能有机地结合起来。试验结果表明,甘薯品种天峰薯1号产量明显优于对照品种金山57,是因为其在中后期生长迅速,形成较大的光合面积,为光合产物迅速积累奠定了基础。由于天峰薯1号干物质积累快,净同化率较高,光合产物分配合理,具有较高的生物产量和经济产量是其增产的关键。因此,在同等生产条件下,该良种具有较高的物质生产性能与增产潜力,在生产上有一定的推广应用价值。

[1] 林洪.甘薯新品种“天峰薯1号”特征特性及栽培技术[J].技术推广,2012(4):163.

[2] 杨守仁,郑丞尧.作物栽培学概论[M].北京:中国农业出版社,2002:19.

[3] 陈凤翔,林文新,谢灼维,等.甘薯新品种金山57的选育[J].福建农业大学学报,1994,23(3):243.

[4] 施能浦.甘薯绿色栽培与地瓜干加工技术[M].福州:福建科学技术出版社,2009:22-123.

[5] 李爱贤,王庆美,张全明,等.甘薯新品种济薯18夏薯高产生理基础研究[J].莱阳农学院学报,2005,22(1):22.

[6] 陈现臣,王彩霞,曾学清,等.麦套脱毒甘薯高产优质栽培技术[J].河南农业科学,2003(10):66-67.

[7] 李本金,卢国,谢进勇,等.甘薯双抗性新品系99-12特性研究[J].福建农业学报,2004,19(3):134.

[8] 陈选阳,陈凤翔,袁照年,等.甘薯新品种金山603的选育及其生理特性[J].江西农业大学学报,2007,29(3):349.

[9] 王林生,苗艳芳,孔祥生,等.脱毒甘薯北京553干物质积累与分配规律研究[J].河南农业大学学报,2000,34(1):52.

(责任编辑:吴益伟)

S 531

A

0528-9017(2014)06-0823-03

文献著录格式:林亮亮,林洪,钟昌穗,等.甘薯天峰薯1号的生长与产量构成分析[J].浙江农业科学,2014(6):823-826.

2014-03-12

福建农业职业技术学院科研项目(13-ZZ-01)

林亮亮(1980-),女,福建福清人,硕士,从事植物生物技术研究工作。E-mai1.393967556@qq.com。