心电图学系列讲座(十六)

——房室阻滞

井 艳,成 媛,张芳芳,李世锋,李中健

1 概述

房室阻滞是指由于房室交界区的不应期病理性延长,致使激动发生传导延缓或传导中断(部分或全部),多见于器质性心脏病患者,也可见于电解质紊乱及迷走神经张力增高患者。根据阻滞程度不同,可分为Ⅲ度:一度为房室间传导时间延长,但心房激动全部能传到心室;二度为部分激动不能传至心室;三度则全部激动均不能传至心室,故又称为完全性房室阻滞。引起本病的原因有以下几种:(1)各种原因引起的心肌炎症最常见,如风湿性、病毒性心肌炎和其他感染;(2)迷走神经张力增高,常表现为短暂性房室阻滞;(3)药物:如洋地黄和其他抗心律失常药物,停药后房室阻滞多可消失;(4)各种器质性心脏病,如冠心病、风心病及心肌病;(5)电解质紊乱;(6)特发性传导系统纤维化、退行性变等;(7)外伤,心脏外科手术时误伤或波及房室传导组织。

2 分类

2.1 一度房室阻滞 一度房室阻滞(Ⅰ°AVB)是指房室传导时间延长,超过正常范围,但每个心房激动仍能传入心室,亦称房室传导延迟。在心电图上,P-R间期≥0.20 s,每个P波后均继有室上性QRS波。

2.1.1 发病原因 一度房室阻滞可见于正常人,迷走神经张力增高为主要原因(卧位性一度房室阻滞可能与迷走神经张力增高有关)。某些药物如洋地黄、奎尼丁、普鲁卡因胺、钾盐、β-受体阻滞药、钙拮抗药、中枢和周围交感神经阻滞药(甲基多巴、可乐定)等均可致P-R间期延长。许多学者常把这类因素引起的P-R间期延长称为房室传导延迟,而不称为一度房室阻滞。

一度房室阻滞常见于冠心病、先心病、风心病、心肌炎、电解质紊乱,也见于甲状腺功能亢进或肾上腺皮质功能减低、心脏手术等。大多为暂时性的,可迅速消失或经过一段时间后消失。而在老年人中原发性传导系统纤维化是较常见的原因,可呈长期、渐进性传导阻滞。

2.1.2 发生机制 (1)各种原因引起的心脏房室传导系统的相对不应期病理性延长,均可表现为P-R间期延长;(2)房室交界区动作电位3相复极不全;(3)房室交界区4相传导阻滞;(4)房室结双路径;(5)双束支同步传导延缓;(6)隐匿性折返;(7)隐匿性交界性期前收缩;(8)迷走神经张力增高。

2.1.3 心电图诊断标准 (1)符合窦性心律条件;(2)P-R间期≥0.21 s,P波后继一室上性QRS波;(3)P-R间期>正常心率上限;(4)同一患者P-R间期动态变化>0.04 s(心率无明显改变的情况下)。

2.1.4 鉴别诊断 (1)与干扰性P-R间期延长相鉴别:是一种常见的、正常的电生理现象,如:心房率≥150次/min时,P波常在前一个心动T波的降支上而引起P-R间期延长;或插入性期前收缩后的P-R间期也延长。其机制主要是由于室上性激动落在房室结生理性相对不应期内所致。(2)一度房室阻滞伴有窦速或房速时的鉴别:(1)若P-R间期大于P-P间期,则窦性或房性P波需跨越后一个P波下传心室,称跨越传导。此P波称“跨越性P波”,此种情况易误诊为2∶1房室传导;(2)若P-R间期等于P-P间期,此时由于P波重叠在QRS波中,只见一系列没有P波(或P′波)的室上性QRS-T波群,此时易误诊为交界性心动过速或室上性心动过速。刺激迷走神经,如压迫颈动脉窦使心率减慢,或注射阿托品使心率加快,均可使P波(P′波)从QRS波群中分离出来而明确诊断。(3)与房室结双径路传导所引起的P-R间期延长的鉴别:有时在窦性心律时出现“一过性一度房室阻滞”,实际上是房室结双径路慢径路的表现。此时P-R间期的延长是由于房室结快径路的阻滞、慢径路的传导所致。有时窦性心律一次是通过房室结快径路传导,下一次是通过房室结慢径路传导,在心电图上则表现为P-R间期长短交替出现或一过性、间歇性出现。

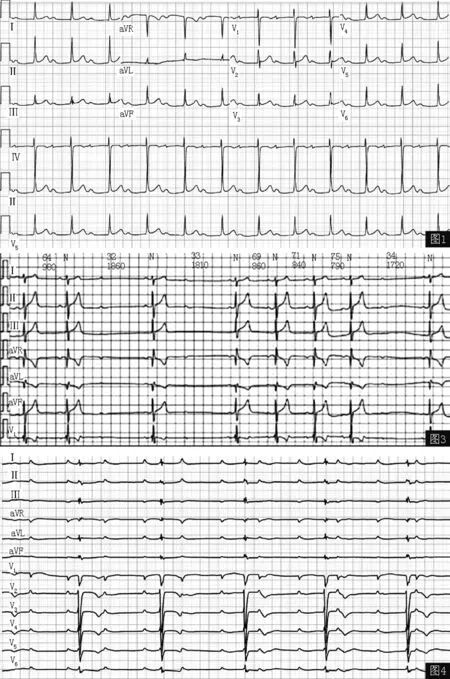

图1 一度房室阻滞

Figure1 First degree atrioventricular block

图3 二度Ⅱ型房室阻滞

Figure3 Second degree atrioventricular block Type Ⅱ

图4 三度房室阻滞

Figure4 Third degree atrioventricular block

2.1.5 临床意义 (1)易诱发心房扑动或心房颤动;(2)某些心脏病的早期表现,部分病例可发展成为高度或三度房室阻滞;(3)迷走神经张力增高引起的一度房室阻滞可发生于卧位及睡眠时,而立位或活动时P-R间期正常;(4)大多数一度房室阻滞预后良好,部分病例经过一段时间之后消失,部分病例持续存在。

2.2 二度房室阻滞 二度房室阻滞是心电激动自心房传至心室过程中部分传导中断,即有心室脱漏现象,可同时伴有房室传导延迟。二度房室阻滞可分两型:(1)二度Ⅰ型(文氏型):心电图表现为P-R间期逐渐延长直至QRS波群脱落(P波不能下传),R-R间期逐渐缩短直至一个P波不能下传,包含受阻P波在内的R-R间期小于正常窦性P-P间期的两倍,通常以P波数与P波下传数的比例来表示房室阻滞的程度。(2)二度Ⅱ型(莫氏型):心电图表现为P-R间期固定,每隔一个或数个心动周期出现一个或数个心室漏搏,下传心动周期的P-R间期正常或延长。心室漏搏次数越多,心室率越慢,预后越差。

2.2.1 二度Ⅰ型房室阻滞

2.2.1.1 发病原因 常见于各种类型的器质性心脏病患者,也见于部分房室传导功能正常的人,如:迷走神经张力增高引起的卧位性二度Ⅰ型房室阻滞。另外也见于药物延长房室结有效不应期引起的二度Ⅰ型房室阻滞,如:洋地黄类、β-受体阻滞剂、钙拮抗剂、中枢和外周交感神经阻滞剂。此外也见于急性心肌梗死患者、风湿热、心肌炎、心肌病等。当阻滞部位较高时,预后良好,但部分患者可发展成为高度或三度房室阻滞。

2.2.1.2 发病机制 房室传导系统的不应期病理性延长,但以相对不应期延长为主,室上性激动开始落入心动周期的反应期,以后逐渐落入相对不应期的晚、中、早期,表现为传导时间逐渐延长,终因落人绝对不应期而出现传导中断,结束一次文氏周期。此现象周而复始,文氏周期重复出现。

2.2.1.3 心电图诊断标准 (1) P-R间期逐渐延长。(2) R-R间期逐渐缩短至1次QRS波群漏搏,房室传导比例为3∶2、4∶3、5∶4……,此现象周期性出现。

2.2.1.4 鉴别诊断 二度Ⅰ型房室阻滞与二度Ⅱ型房室阻滞的主要鉴别要点见表1。

表1 二度Ⅰ型与二度Ⅱ型房室阻滞的鉴别

Table1 The differentiation of second degree atrioventricular block typeⅠand typeⅡ

鉴别要点二度Ⅰ型二度Ⅱ型阻滞部位多在房室结多在希氏束以下QRS波群正常可增宽或呈束支阻滞图形心率加快时阻滞程度减轻阻滞程度加重转为三度房室阻滞少多常见病因各种类型心脏病,如急性下壁心肌梗死、心肌炎等冠心病、创伤等晕厥少见多见治疗药物为主起搏器治疗为主预后较好较差

图2 二度Ⅰ型房室阻滞

Figure2 Second degree atrioventricular block Type Ⅰ

2.2.2 二度Ⅱ型房室阻滞

2.2.2.1 发病原因 几乎全部见于器质性心脏病患者,如:风心病、先心病、高心病、冠心病、心肌炎等各种心脏病。

2.2.2.2 发病机制 (1)在缺血性损害、纤维化、高钾血症时,房室传导系统的绝对不应期病理性延长,而相对不应期不延长。(2)延长的绝对不应期间歇地延长,当超过一个心动周期时,可引起下一个P波受阻,漏搏一次QRS波群。(3)由于相对不应期不延长,下传P-R间期正常。(4)房室传导系统中3相动作电位复极不全,可产生3相房室阻滞。舒张电位发生4相自动除极,膜反应性降低,不应期延长,产生4相房室阻滞。

2.2.2.3 心电图诊断标准 (1)P波规律出现,发生周期性QRS波群脱漏,房室传导为2∶1、3∶1;(2)P-R间期固定;(3)长R-R间期是短R-R间期的整倍数。

2.2.2.4 鉴别诊断 (1)与窦性心动过缓鉴别:2∶1房室阻滞时,未下传的P波隐藏在T波中,酷似窦性心动过缓。鉴别要点是:①2∶1房室阻滞时节律规则,窦性心动过缓则常伴有显著的节律不齐;②观察T波低平的导联,可以看到未下传的P波;③应用阿托品或刺激迷走神经心率改变,可明确诊断;④希氏束电图、食管导联心电图可明确诊断。(2)与未下传的房性期前收缩二联律鉴别:2∶1房室阻滞常伴发室相性窦性心律不齐,很像未下传的房室期前收缩二联律。鉴别要点:房性期前收缩的P′波明显提前出现,其P′波形态与窦性P波不同。(3)与隐匿性交界性期前收缩鉴别:隐匿性交界性期前收缩可引起个别P波未下传,表面像二度Ⅱ型房室阻滞,实际上是交界性期前收缩产生的绝对干扰。希氏束电图可明确诊断。隐匿性交界性期前收缩见于健康人或非器质性心脏病者;二度Ⅱ型房室阻滞多为器质性心脏病病变。

2.2.2.5 临床意义 (1)二度Ⅱ型房室阻滞因阻滞部位多位于希氏束远端,易发展成为高度、几乎完全或完全性房室阻滞。(2)严重的二度Ⅱ型房室阻滞伴心室停搏者,应植入人工心脏起搏器。

2.3 高度房室阻滞 高度房室阻滞是指房室传导比例超过2∶1的房室阻滞,表现为3∶1、4∶1、5∶1等,阻滞部位可在房室结内、希氏束以及束支-浦氏系统。希氏束电图可明确阻滞的部位。高度房室阻滞往往是三度房室阻滞的先兆,其严重性和临床意义与三度房室阻滞相似。

2.3.1 发病原因 可见于各种器质性心脏疾病。最常见的是传导系统的纤维化、硬化及缺血性心脏病。

2.3.2 心电图诊断标准 (1) P波频率大于QRS波频率;(2)绝大多数P波受阻未下传;(3)常有心室夺获,P-R间期延长。

2.3.3 临床意义 高度房室阻滞易发展成为几乎完全性房室阻滞或三度房室阻滞,逸搏心律的频率缓慢者,可引起明显的血液动力学改变。慢性高度房室阻滞伴有晕厥发作者,应植入心脏起搏器。

2.4 三度房室阻滞 三度房室阻滞亦称完全性房室阻滞,是指所有来自心房的激动都不能下传心室而引起的完全性房室分离。

2.4.1 发病原因 常见于严重的冠心病、心肌病、心肌炎、风心病、心脏手术后、传导系统退行性变、洋地黄中毒等。

2.4.2 发病机制 房室传导系统的绝对不应期病理性延长占据了整个心动周期,无论P波发生于心动周期的哪个时相均不能通过阻滞区下传心室。

2.4.3 心电图诊断标准 (1)心房波和心室波各按其固有频率出现,两者无固定关系;(2)心房率快于心室率;(3)心室自律点在希氏束分叉以下,QRS波宽大畸形,室率<40次/min;心室自律点在希氏束分叉以上,QRS波形态正常,室率≥40次/min;(4)房颤时出现缓慢匀齐的心室率。

2.4.4 鉴别诊断 (1)完全性干扰性房室脱节:窦性心律与加速的交界性逸搏心律并存,窦性心动过速、房性心动过速、心房扑动或心房颤动、交界性心动过速、室性心动过速并存,可形成干扰性房室脱节。心室率快于心房率,可达100次/min以上。(2)完全性房室脱节(干扰与阻滞并存):心室率为60~100 次/min,发生于舒张中期的P波不能夺获心室者,可考虑两种因素并存引起的完全性房室脱节。

2.4.5 临床意义 需安装永久性起搏器。控制心室的心律是交界性逸搏心律、室性逸搏心律或心室起搏心律。无逸搏心律及起搏心律出现时,患者将因阻滞型心室停搏而死亡。

3 定位诊断

根据P波、P-R间期、QRS波群形态和时间及逸搏心律的节律、频率,可初步判断房室阻滞的部位。

3.1 一度房室阻滞

3.1.1 P波≥0.12 s,有切迹,P-R段不延长,为房内阻滞。

3.1.2 P波时间正常,P-R段明显延长,则多为房室结内传导阻滞,其次为希氏束传导阻滞。

3.1.3 QRS波形态和时间正常,阻滞很少发生在双侧束支,即两束支有同等程度的阻滞时才会出现。

一度房室阻滞伴一侧束支阻滞可有两种情况:(1)一侧束支阻滞伴房室结或房内传导阻滞,即双层阻滞。(2)双侧束支阻滞,但程度不同,或者其中一侧为Ⅲ度阻滞,另一侧仅传导延缓。多数为第一种情况;若束支阻滞图形可变化或呈交替性左、右束支阻滞图形,可明确为第二种情况。

3.1.4 阿托品试验 用药后P-R间期缩短,则多为房室结内阻滞。用药后P-R间期不变,则多为希-浦系统阻滞。

3.2 二度房室阻滞

3.2.1 二度Ⅰ型阻滞大多位于房室结,少部分位于希氏束和双束支,如P-R间期增量幅度很小,可能位于希-浦系统(多为双束支,部分为希氏束);二度Ⅱ型阻滞几乎无例外的位于希-浦系统,多为双束支,部分为希氏束。

3.2.2 2∶1阻滞多为Ⅱ型,也可为Ⅰ型,若QRS波形态正常,有文氏周期史,用阿托品阻滞程度减轻,则位于房室结;用阿托品阻滞程加重则为希氏束。若QRS波为束支阻滞图形,无文氏周期史,用阿托品阻滞程度加重,可考虑为双束支阻滞。

3.2.3 压迫颈动脉窦可使房室结内阻滞加重,但对希-浦系统无影响。

3.3 三度房室阻滞

3.3.1 QRS波形态正常:(1)频率40~60次/min,说明阻滞区位于房室结,为交界性逸搏节律。(2)频率<40次/min,运动或用阿托品逸搏心率加快不明显,说明阻滞区位于希氏束。

3.3.2 QRS波宽大畸形,频率20~40次/min,说明阻滞区位于双束支,为室性逸搏节律。