山西地区现代地壳垂直运动研究*

塔 拉 陈阜超 周海涛 郭宝震 郭良迁

(中国地震局第一监测中心,天津 300180)

1 引言

山西地区尤其是山西断陷带是华北地区现代构造活动较强的区域之一,也是地震灾害重点防御区之一。山西断陷带在历史上发生过多次7级以上大地震,现在中等强度地震也有发生[1-4]。前人利用水准资料研究了山西局部地区的现代地壳活动性[5,6],为了解山西现代地壳垂直运动全貌,本文对山西地区1980年以来的水准资料进行了整理分析。

2 构造概括

山西地区属于华北活动块体,西侧为吕梁山区,东侧是太行山区,山西地区中部从北至南分布着一系列新生代盆地(包括大同盆地、代县-忻县盆地、晋中-介休盆地、临汾盆地和运城盆地等),它们组成了山西断陷带[5-8]。山西断陷带是本区新构造活动强烈的地带,它控制了汾河、滹沱河等河流的发育,控制着大地震的孕育和发生。根据前人地质构造研究结果[7-10],结合本研究区的范围,将山西地区划分为吕梁山地块(是次级构造鄂尔多斯块体的一部分)、山西断陷带和太行山块体三个构造单元(图1)。山西地区的现代活动断裂主要分布在山西断陷带上,断裂走向多数为北北东和北东向,少数为北东东和近东西向。

图1 山西地区构造及水准网略图Fig.1 Sketch of tectonics and levelling net of Shanxi Area

3 垂直形变分析

1980年以前山西地区的水准测线主要有穿越山西断陷带和太行山区的几条测线。1980年以后,随着山西地区水准测线的增加,逐渐形成了覆盖全区的垂直形变网(图1)。

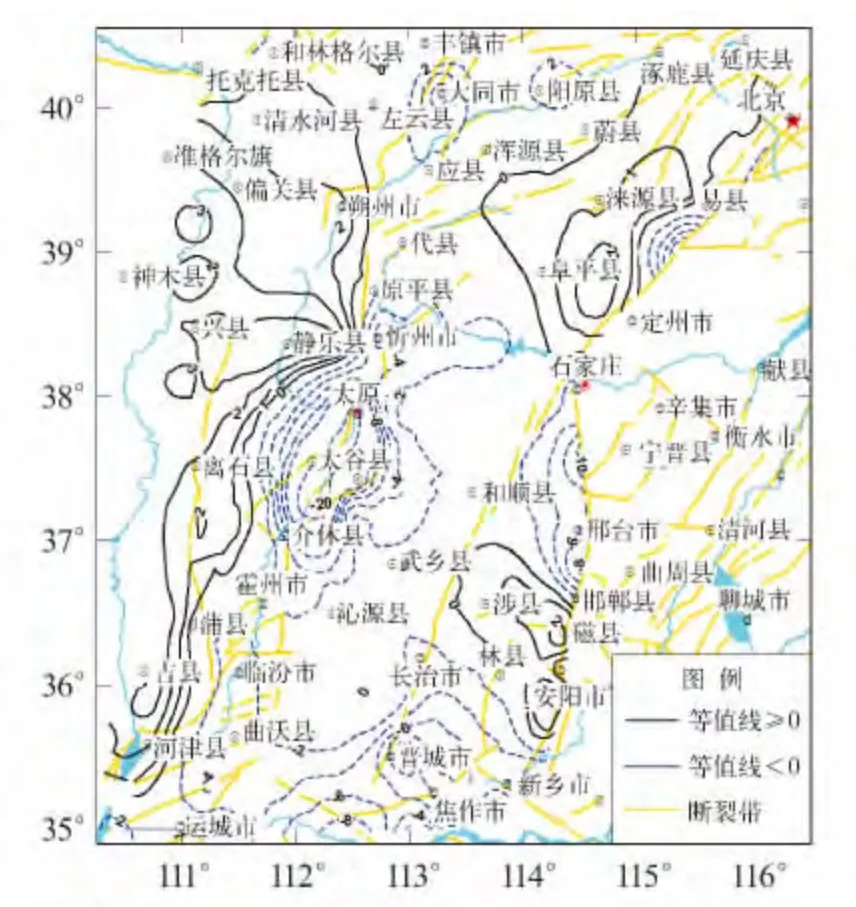

本次从1980—2010年观测的水准资料中整理出两期,第一期水准资料主要施测于1980—1986年,少数测线的资料是其前或者其以后的施测资料。第二期水准资料主要施测于2002—2008年,2008年以后至今山西地区的复测资料较少。本次整理水准测线18 277 km,重合水准点598 个。将两期水准资料用经典动态平差方法计算,以北京原点为参考基准,得到各水准点的垂直形变速率。平差结果单位权中误差为。计算得到的水准点形变速率绘制的垂直形变速率图如图2 所示。

从图2 可见,山西地区从1980年以来,西部的吕梁山区以上升为主,上升速率为1 ~3 mm/a,其中西侧靠近黄河的兴县-吉县一带的上升速率为3 mm/a,中东侧的左云-朔州-偏关地区和吕梁地区的上升速率在1 ~2 mm/a。形变速率等值线在中南段相对密集。山西西部的差异变化量约4 mm/a。

图2 山西地区1983—2006年垂直形变速率(单位:mm/a)Fig.2 Vertical deformation rates of Shanxi Area during 1983—2006(unit:mm/a)

山西中部地区的大同盆地、代县-忻县盆地、晋中-介休盆地、临汾盆地和运城盆地是相对较强烈的下降区,最大下降速率达-15 mm/a,位于晋中-介休盆地内。其他盆地下降速率在-2.0 ~-5 mm/a,其中大同盆地的形变速率为-3 ~-5 mm/a,代县-忻县盆地的速率为-1 ~-5 mm/a,临汾盆地的速率为-2 ~-3mm/a。运城盆地的下降速率为-3 ~-4 mm/a。山西断陷带的差异变化量在15 mm/a 以上。

山西东部地区的太行山区垂直形变有升有降,其中涞源-阜平地区和涉县-磁县地区为上升区,上升速率为1 ~2 mm/a,其余大部分地区为下降区,在太行山北部地区的下降速率较小,为-1 ~-2 mm/a,南部下降速率变化较大,为-1 ~-10 mm/a,长治-焦作一带的下降速率在-5 mm/a 以下。太行山地区的差异变化量约12 mm/a。

综上所述,山西地区地壳的连续垂直运动是西部上升东部下降,位于中部的山西盆地带下降较显著,差异变化量最大。整个区域的垂直形变差异变化达20 mm/a 以上。垂直形变连续形变场反映出山西断陷带活动性最强,太行山区活动性次之。

4 垂直形变剖面分析

呼和浩特-大同-化稍营垂直形变速率剖面(图3)在1981—2006年各个时间段中,大同盆地以西地带曲线平缓,垂直形变速率在5 ~-5 mm/a 之间波动,呼和浩特附近地区下降明显,经研究,开采地下水是其变化的主要原因。大同-阳原盆地地段,垂直形变速率曲线除1987—1991年有超过5 mm/a 的上升变化外,其他时间段多数表现为下降,少数在0 值线波动。1987—1991年的上升变化可能与1989年和1991年的大同两次Ms5.9、5.8地震有关。1984—1987年的形变速率曲线在大同盆地西边界的口泉断裂带附近差异显著,在其西部上升,东部下降。1987—1991年形变速率曲线出现反向变化,为东部上升,西部下降。其变化反映了口泉断裂带在1984—1991年间活动性较强,也说明与大同震区附近的断裂活动性增强。

图3 呼和浩特-大同-化稍营垂直形变速率剖面Fig.3 Profile of vertical deformation rate of Huhehaote-Datong-Huashaoying

图4 和林格尔-朔县-代县-涞源垂直形变速率剖面Fig.4 Profile of vertical deformation rate of Helingeershuoxian-daixian-laiyuan

和林格尔-朔县-代县-涞源水准测线速率剖面通过大同盆地南端和代县-忻县盆地北部(图4),在1989年和1991年大同地震区以南,震区距测线较近处约80 km。大同5.9级地震前,1984—1987年水准测线速率剖面在代县以西至和林格尔地段垂直形变速率相对较小,变化于5 ~-5 mm/a 之间,代县以东速率增大,地壳上升运动显著,最大速率达17.9 mm/a。该时间段的地壳强烈上升可能是大同5.9级地震应变能积累的反映。1987—1991年测线速率在代县以西波动于0 ~5 mm/a,代县以东形变速率为2 ~8.8 mm/a,与上一时间段相比速率明显减小,说明地震后应变能得到释放。1991—1998年测线速率以下降变化为主,1998—2002年,测线东段的涞源地带上升相对明显,速率在10 mm/a 左右。2002—2006年,和林格尔到朔县,形变速率下降量逐渐增加,在朔县附近为-18 mm/a。朔县至涞源形变速率为-15 ~-20 mm/a。和林格尔-朔县-代县-涞源的形变表明,1991—1998年和2002—2006年西段和林格尔-朔县地壳呈现微弱下降,东段代县-涞源地壳下降较显著,1984—1987年、1987—1991年和1998—2002年和林格尔-朔县地段呈现弱上升变化,代县-涞源地段上升相对强烈。

吕梁-平遥-榆次-石家庄水准测线形变速率剖面位于研究区中南部(图5),穿过晋中-介休盆地。1986—1991年和2003—2006年表现为下降变化,吕梁-平遥段为相对较弱地下降,形变速率在-10 mm/a 以内,平遥-榆次-石家庄下降较强烈,形变速率为-10 ~-20 mm/a。反映出研究区中部地带,西段相对上升,东段相对下降。1991—2003年平遥-榆次地段下降速率为-20 mm/a,吕梁-平遥地段和榆次-石家庄地段形变速率在0 mm/a 波动,反映出东西侧地带相对上升,中部盆地段下降。

河津-曲沃-高平-长治水准测线速率剖面位于研究区南部,穿过临汾盆地南部和太行山南部(图6)。1986—1991年的水准速率剖面曲线变化于1.6 ~-3.54 mm/a之间,西段的盆地区段相对上升,东段的太行山区段相对下降。1991—2004年时间段的水准速率剖面曲线变化在0 ~-3 mm/a,反映出该时间段整体都在下降。

综上所述,研究区北部的呼和浩特-大同-化稍营地带的西部各个时间段的形变速率主要在0 ~5 mm/a 之间变化,呈现相对稳定的上升态势;该测线的东部地带1984—1987年、1991—1998年 和1998—2002年呈现下降变化,1987—1991年上升,2002—2006年相对稳定。中北部的和林格尔-朔县-代县-涞源地带复测次数相对较多,其中1984—1987年、1987—1991年和1998—2002年西部相对下降,东部相对上升。1991—1998年和2002—2006年则相反,西部相对上升,东部相对下降。中南部的离石-平遥-榆次-石家庄地带1986—1991年和2003—2006年时间段为西部上升,东部下降,1991—2003年期间是中部盆地区段下降,东西两侧山区上升。南部河津-曲沃-高平-长治地带1991年以前西部上升,东部下降。1991年以后整个地带都处于弱下降变化中。通过强震区的呼和浩特-大同-化稍营和和林格尔-朔县-代县-涞源两条测线的显示在两次大同地震前震区地壳出现上升变化,可能是地震孕育的反映。

图5 吕梁-平遥-榆次-石家庄垂直形变速率剖面Fig.5 Profile of vertical deformation rate of Lishi-Pingyao-Yuci-Shijiazhuang

图6 河津-曲沃-高平-长治垂直形变速率剖面Fig.6 Profile of vertical deformation rate of Hejing-Quwuo-Gaoping-Changzhi

5 构造活动

把山西地区的水准点速率按照吕梁山块体、太行山块体和山西断陷带不同的构造单元分组,用进行拟合计算[11],拟合结果如图7 所示。式中Δh是水准点的变化速率,h0是块体的垂直运动参(函)数,x 和y 分别是与水准点的坐标有关的函数。

图7 山西地区的垂直形变速率(模型拟合,单位:mm/a)Fig.7 Vertical deformation rate of Shanxi Area(model fitting unit:mm/a)

5.1 块体活动

西部吕梁山地块整体上升,整体变化趋势是西侧上升相对强烈,东部和东北部上升减弱。在吴堡-永和一带上升速率为3 ~4 mm/a,东部和东北部的边缘上升速率减小至0 mm/a。垂直形变拟合结果反映出吕梁山地块从西南向东和东北掀斜抬升。东部太行山块体的东北部易县-曲阳一带显示相对上升,速率在0 mm/a 以上。向西、向南垂直形变速率逐渐减小,至太行山块体南部的晋城-焦作一带下降速率为-4 mm/a。拟合结果反映出太行山块体整体由东北向西和西南掀斜变化。

山西断陷带的拟合结果显示,下降相对强烈的地带位于断陷带的东侧,其中大同盆地东侧为-4 ~-5 mm/a,代县-忻县盆地在定襄地段为-5 mm/a,晋中-介休盆地在太谷及其以北为-6 mm/a,临汾盆地东侧为-6 mm/a。山西断陷带的活动表现为由西向东的掀斜性下降,而且中、南段下降速率大于北段。拟合结果表明,作为块体活动趋势,各个块体都具有差异变化,呈现掀斜活动。

5.2 断裂活动

吕梁地块、山西断陷带和太行山块体之间的分界带主要由活动断裂构成(图1)。由块体拟合参数计算得到山西断陷带两侧边界断裂的垂直活动速率如下:

大同盆地西边界口泉断裂带走向北北东,倾向南东,垂直活动速率为1.87 mm/a,西北盘上升,东南盘下降,断裂为正断活动。东南边界的六棱山北麓断裂走向北东东,倾向北北西,现在垂直活动速率为2.09 mm/a,西北盘下降,东南盘上升,断层表现为正断活动。南部的恒山北麓断裂走向北东,倾向北西,垂直活动速率为1.14 mm/a,西北盘下降,东南盘上升。东边界的六棱山北麓断裂的垂直活动速率大于口泉断裂和恒山北麓断裂,显示出活动性相对较强。围绕大同盆地的边界断裂现今活动均为正断,与第四纪时期活动状态基本一致[7]。六棱山北麓断裂第四纪中晚期垂直活动速率为0.43 ~0.75 mm/a[8],较现今活动速率小。恒山北麓断裂第四纪晚期活动速率为1.57 mm/a[9],略大于现代活动速率。

代县-忻县盆地的西边界云中山山前断裂走向北北东,倾向南东,现在垂直活动速率为3.68 mm/a,西北盘上升,东南盘下降,断裂为正断活动。云中山山前断裂第四纪晚期的垂直滑动速率为0.33 mm/a,较现代活动速率小。东边界的五台山北麓断裂走向北东东,倾向北北西,五台山西麓断裂走向北北东,倾向北西西,它们的垂直活动速率为2.15 mm/a,断裂的西北盘下降,东南盘上升。五台山北麓断裂第四纪晚期活动速率为0.95 mm/a,较现代为小。东南部的系舟山山前断裂走向北东,倾向北西,垂直活动速率为4.33 mm/a,垂直形变表明西北盘下降,东南盘上升,而第四纪中晚期活动速率为0.9 ~1.41 mm/a,远小于现代。

围绕代县-忻县盆地的边界断裂现代活动亦表现为正断,东边界的系舟山山前断裂的垂直活动速率最大,五台山北麓断裂和西麓断裂的垂直活动速率相对较小,表明系舟山山前断裂活动性相对较强。代县-忻县盆地的边界断裂现代活动性均强于第四纪晚期。

晋中-介休盆地的西边界交城断裂走向北东,倾向南东,现代垂直活动速率为3.24 mm/a,西北盘上升,东南盘下降。东边界的太谷断裂走向为北东,倾向北西,垂直活动速率为3.99 mm/a,西北盘下降,东南盘相对上升。晋中-介休盆地东边界的太谷断裂垂直活动速率大于西边界的交城断裂,反映出太谷断裂活动性强于交城断裂。第四纪中晚期交城断裂活动速率为1.38 mm/a,太谷断裂的为0.97 mm/a,远小于现代活动速率。

临汾盆地的西边界罗云山山前断裂主体走向北北东,倾向南东,垂直活动速率为1.47 mm/a,垂直形变显示断裂东南盘下降,西北盘上升。在第四纪中晚期罗云山山前断裂活动速率为1.4 mm/a,和现代活动速率基本相等。东边界的霍山山前断裂和浮山断裂走向北北东,倾向北西,垂直活动速率为2.86 mm/a,西北盘下降,东南盘上升。霍山山前断裂第四纪晚期活动速率为0.7 mm/a,小于现代活动速率。临汾盆地东边界霍山断裂的现代垂直活动速率大于西边界的罗云山山前断裂。

综上所述,垂直形变显示出山西断陷带的主要边界断裂均为正断活动,反映其现代构造活动总体上为裂陷运动。每个盆地的边界断裂垂直活动速率相对较大的都位于东边界,反映出山西断陷带的活动强度东部大于西部。山西断陷带主要边界断裂的现代垂直活动性质与新构造时期基本相同,表现出继承性活动特点,相当多的边界断裂现代活动性强于第四纪晚期。

6 结论

1)图2 反映出山西地壳自1980年起近30年来总体上为西部上升,东部下降。西部吕梁山地区上升速率1 ~3 mm/a,中部山西盆地带下降显著,下降速率为-4 ~-20 mm/a,东部太行山大部分地区下降,局部地带上升,垂直形变速率-10 ~2 mm/a[11]。吕梁地块的上升和山西带的下降变化与新构造时期活动态势基本一致,属于继承性运动。太行山块体大部分地段下降变化,可能与大震活动有关,经过1966—1976年东部平原地震带多次大震,能量大释放,受其影响,应力相对松弛,垂直形变呈现下降为主。

2)分块拟合结果揭示出吕梁山地块为掀斜抬升,太行山块体为掀斜活动,山西断陷带呈现出掀斜下降活动。山西断陷带的边界带断裂都表现为正断,显示出山西中部地壳为裂陷活动。从断层垂直活动速率可知,大同盆地地段的裂陷速率为1.70 mm/a,代县-忻县盆地地段的裂陷速率为3.39 mm/a,晋中-介休盆地地段的裂陷速率为3.62 mm/a,临汾盆地地段的裂陷速率为2.16 mm/a。山西断陷带平均裂陷速率为2.68 mm/a。山西断陷带的下降变化可能与该带深部地幔上隆,地壳上部受拉张作用有关。

3)水准测线速率剖面变化显示不同地段的地壳运动随时间变化而变化。在强震发生前的数年中地震区地壳表现为明显地上升变化(图3、4),同时地震区的断裂活动明显增强。

4)山西断陷带两侧的边界断裂垂直活动速率显示,系舟山山前断裂的垂直变化速率最大,达4.33 mm/a,恒山北麓断裂垂直活动速率最小,为1.14 mm/a,其他断裂带的垂直活动速率介于二者之间。山西断陷带的边界断裂现代垂直活动速率平均为2.68 mm/a,均为正断层活动。主要断裂带的正断、山西带的相对下降和两侧山区的相对上升,反映了现代构造活动对新构造运动的继承性态势。

1 邓起东,等.鄂尔多斯块体新生代构造活动和动力学的讨论[J].地质力学学报,1999,(3):13-21.(Deng Qidong,el al.Discussion on Cenozoic tectonics and dynamics of Ordos Block[J].Journal of geomechanics,1999,(3):13-21)

2 徐锡伟,邓起东,尤惠川.山西系舟山西麓断裂右旋错动证据及全新世滑动速率[J].地震地质,1986,(3):44-46.(Xu Xiwei,Deng Qidong and You Huichuan.Evidence of dextral dilocation of Xizhoushanxilu Fault,Shanxi and its slip rate during the holocene[J].Seismology and Geology,1986,(3):44-46)

3 张岳桥,等.鄂尔多斯盆地周边地带新构造演化及其区域动力学背景[J].高校地质学报,2006,(3):285-297.(Zhang Yueqiao,et al.Neotectonic evolution of the peripheral zones of the Ordos Basin and geodynamic setting[J].Geological Journal of China Universities,2006,(3):285-297)

4 徐锡伟,邓起东.山西霍山山前断裂晚第四纪活动特征和1303年洪洞8级地震[J].地震地质,1990,(1):21-30.(Xu Xiwei and Deng Qidong.The features of late quaternary activity of the piedmont faults of MT.Huoshan,Shanxi and 1303 Hongdong earthquake(Ms8.0)[J].Seismology and Geology,1990,(1):21-30)

5 王若柏,等.华北地区地壳垂直形变场及动态演化特征[J].地震学报,1995,17(2):148-155.(Wang Ruobai,et al.The characteristics of vertical deformation field of North China and its dynamic evolution[J].Acta Seismologica Sinica,1995,17(2):148-155)

6 杨国华,王若柏,万素凡.华北北部(大首都圈)地区近十年来的地壳垂直运动的演化[J].地壳形变与地震,1994,(2):41-46.(Yang Guohua,Wang Ruobai and Wan Sufan.Evolution of vertical movement in late decade in the North China(The Capital circle)[J].Crustal Deformation and Earthquake,1994,(2):41-46)

7 国家地震局鄂尔多斯周缘活动断裂系课题组.鄂尔多斯周缘活动断裂系[M].北京:地震出版社,1988.(Study Group of“Active Fault System of Surrounding Ordos Block”of State Seismological Bureau.The active fault system surrounding Ordos Block[M].Beijing:Seismolgical Press,1988)

8 山西省地质矿产局.山西省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989.(Bureau of Geology and Mineral Resoures of Shanxi Province.Regional geological annals of Shanxi province[M].Beijing:Geological Publishing House,1989)

9 马杏垣.中国岩石圈动力学纲要[M].北京:地质出版社,1987.(Ma Xingyuan.Schema of lithosphere dynamics of China[M].Beijing:Geological Publishing House,1987)

10 张培震,等.中国大陆的强震活动与活动地块[J].中国科学(D 辑),2003,33(增刊):12-20.(Zhang Peizhen,et al.Strong earthquakes in of Chin and avtive block[J].Science in China(Series D),2003,33(Sup.):12-20)

11 郭良迁,黄立人.苏鲁皖地区现代构造活动性研究[J].大地测量与地球动力学,2009,(4):17-24.(Guo Liangqian and Huang Liren.On current tectonic activity in Jiangsu-Shandong-Anhui area[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2009,(4):17-24)