邵韦平 | 建筑师之家

邵韦平 | 建筑师之家

本次课程成果与预期比较

邵韦平:这次开放式教学活动反响很好,社会各方面给予很大的关注,学生似乎也很满意。在清华搞教学对我们这样的职业建筑师来说还是很有挑战的,我们也在做一些反思,思考今后如何完善这项工作。总的来说,这次教学活动各方面还是比较顺利,清华学生优秀的素质也给我们留下了比较深刻的印象,应该说,大部分同学在专业上很有热情,很有灵气,能够跟上老师的教学节奏。当然,因为我们是从事实践的一线建筑师,可能教学的侧重点不像专职老师那样符合学生的习惯思路,我们刚开始时也有一些担心,怕学生会有一些不适应的地方。但是通过这段时间相互之间的共同配合,我觉得总体来说还是达到了预期的目标,基本完成了教学计划。

1-2 评图现场

当然,对每个教师来说,教学的策略又有所差别,对于我个人来说,并不想用固定的某一种模式去限定学生思维的发展。主要是一方面,想激发他们的创造性思维,能够提出一些比较有前途的创意,更多的是希望通过引导他们,把创意实现。通过这样的接触和教学配合,我觉得大家还是能够跟上我这样的思路,把一个开始很模糊的概念,通过不断深入,渐渐地变成一个有建筑意义的成果。当然,每个学生在过程中的表现还是有差异的,这是客观情况,由于个人的教育背景、导师的引导、题目的适应度等因素,表现出一些差异,但是绝大部分同学还是很出色地完成了任务,我也很满意,特别有几个学生给我留下很深刻的印象。

在设计中,用一种具有建筑学意义的方法去实现自己的创意,不能盲目地让思绪去发挥,天马行空,导致最后设计无法实现。我是希望大家通过自己的理性思考,同时又超越一种简单的条条框框,形成一种具有现实意义的设计创意。这可能是我一直灌输的,实际上是希望学生通过他们的思考,能够为他自己的创意形成一个有条理的逻辑,再通过一种建筑的方式表达出来。

3-6 学生刘畅作业

对其他组的评价

邵韦平:因为我们是在平行的工作,对其他组关注的深度有限,评图时每个组成果的风格很不一样,看到有些组同学做了很大尺度的模型,很有表现力,让我们深受感动和启发。参与清华的教学,对我来说也是一个很好的学习机会。这次开放式教学还是很开放的,各种风格都在这里尝试,没有固定的框框限制,是一次比较成功的教学活动。

对课程设置的建议

邵韦平:这是第一次在清华参加这样的教学活动,我们也是凭着以往的设计实践经验来参加教学工作的,并没有一个更系统的策划来支持。今后如果有机会的话,还是希望对三年级教学大纲有准确的认知,这样让参与教学的老师能够更深入地理解这个阶段学生的学习目标、必要的关注点等,这样对老

师的教学会有借鉴作用。因为,毕竟我们都是来自不同单位,对建筑的感受会有所不同,特别是我们不是职业的建筑教师,对一些细微的教学要求还是有一些欠缺的。所以,我想建议的是:一方面,鼓励老师多元开放的教学形式,允许教师根据自己的特点安排教学内容;另一方面,学校方面是否同时可以为教师提供一些大纲来做指引,避免不同组之间起伏过大。

建筑学是很宽泛的学科,可能手段不一样,但是最后目的还是相同的。总的来说,我们是在提供一种建筑素质的培养,通过这样一种教与学,让我们的学生能够更接近专业实际需求,让他们将来能够更快地融入职业角色。这样目标的宽容度还是比较大的,即便是制定大纲,也要定得宽松一些,让不同的老师能够有发挥的余地。

个人的一些收获

7-10 学生孙冉作业

邵韦平:一方面通过与学生的互动,也在督促我们在专业上进行总结,让我们工作的思路更加清晰,对我们专业的发展也是有帮助的。另外一方面,跟年轻的建筑师们在一起交流,也让我们更了解目前年轻人对行业发展潮流的想法,让我自己更年轻,更与时俱进。

学生们所处的三年级,其实是一个由基础教育向专业教育转换的过程,确实觉得学生们所掌握的专业技能和我们所习惯的环境有所差距。比如说,在我们工作室,虽然一些建筑师也很年轻,但多少经历了一些工程实践,因此对话的差距相对小一些。而学生们相对更单纯一些,有一些简单的问题在他们看来可能很难理解。最开始的几节课感觉大家对话的语境差异比较大,但是后来做了一些调整,站在学生的角度去想一些事情,这样我们就更容易沟通了。

代表学生作业点评

三合院(刘畅):可能他的成绩最后不是第一名,他从最初简单的不太成熟的方向,随后通过与老师的互动,渐渐地把一个概念向建筑学意义的方向去加工,最后达到一个比较理想的成果。在与他的互动中,显示出学生的素质比较高,同时他自己也感觉到通过教学中跟老师的互动,对建筑设计的深化工作有了新的理解。在与这位同学的互动中,感觉他的专业能力有比较大的提高。

对望——芦苇荡(孙冉):这个学生很刻苦,在跟老师的互动中,对老师的意见和想法进行了很好地吸收,而且能够举一反三,不断改善自己的设计,形成最终成果。她在创作过程中,深入地去研究空间、技术的影响,包括材料的影响以及它们对建筑的限制,她在原有基础上的每次设计改进给我留下很深印象。

PLASMA (马逸东):马逸东是一个素质很不错的同学,他做了一个非线性的建筑,好像是通过等离子体的概念得到的灵感,然后提出的建筑创意,通过数字化的手段深化设计,最后的成果很有表现力。

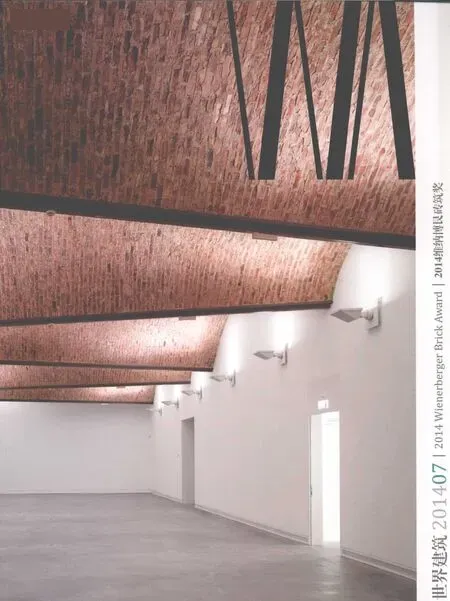

11.12 学生马逸东作业