城市自然保护区动物廊道构建技术研究

叶有华,孙红斌,林石狮,夏熳璐,王伟,陈冰

城市自然保护区动物廊道构建技术研究

叶有华1,孙红斌2*,林石狮1,夏熳璐2,王伟3,陈冰3

1. 国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室//深圳市环境科学研究院,广东 深圳518001;

2. 深圳市野生动物救护中心,广东 深圳 518040;3. 中国环境科学研究院,北京100012

随着城市的快速发展,城市自然生态体系受到人类活动强烈的冲击,城市景观严重破碎化,城市自然保护区也受到城市建设的挤压和干扰而孤岛化,呈割裂的斑块状,生态风险加剧。因此,构建动物廊道成为保护城市自然保护区完整性和连续性的关键。深圳是我国城市化强度较高的地区,该城市的自然保护区正受到城市建设的强烈挤压与冲击,城市自然保护区受人为干扰而割裂,生境遭到不同程度的破坏,生物多样性退化的形势极其严峻。作者通过现场调查、数据资料分析、专家咨询和GIS分析等手段,开展了大鹏半岛自然保护区动物廊道构建技术研究。结果显示,大鹏半岛自然保护区野生动物资源较为丰富,有珍稀濒危动物及保护动物61种。结合大鹏半岛自然保护区动物恢复的实际情况,确定了动物廊道恢复的原则,进而确定了两栖类、爬行类和哺乳类动物的恢复对象。结合国际国内廊道恢复构建理论框架,提出了大鹏半岛自然保护区廊道构建的3种类型(景观型、线性型和踏脚石型)、与之相对应的物种及其适宜的生境。就这3种不同类型的廊道进一步提出了恢复构建的原则、技术方法、保护对象的现状分布与潜在分布,并绘制了动物廊道构建示意图。该研究可为城市自然保护区动物廊道恢复提供参考。

动物廊道;构建技术;自然保护区;城市;大鹏半岛

随着城市的快速发展,城市自然生态体系受到人类活动强烈的冲击,城市景观严重破碎化,城市自然保护区也受到城市建设的挤压和干扰而孤岛化,呈割裂的斑块状,生态风险加剧。因此,构建动物廊道成为保护城市自然保护区完整性和连续性的关键。

廊道指景观中与相临两侧环境有明显不同的线状或带状结构(Forman,1986;邬建国,2000),是生态系统的重要构成因子,对生物多样性保护具有重要的生态功能,是生态系统中物质、能量、信息、基因的保护、运输、转移、交换通道(Forman,1986),而有些部分也是当前人类干扰产生的重要生态问题之一。目前,国内外已开展了大量关于廊道研究的探索,在廊道理论体系构建(Largea和Petts,1996;Rohlling,1998;张文范和闻捷,2000;左莉娜,2012;喻本德等,2013;王伟等,2014)、廊道构建方法(Ferenc,2000;Biondi等,2012;沈泽昊,2004;宋波等,2010;张桂红,2011)、廊道网络构建(Margules和Pressey,2000;Fall,2003;Kohlera等,2008;王献溥和郭柯,2004)、廊道生态实践(Margules和Pressey,2000;Gaston等,2008;Roever等,2013;徐海根等,2003;龚明昊等,2011)、廊道生态效益评估(Opermanis等,2012;Fan等,2013;Geldmann等,2013;Mendoza等,2013;Rubio-Salcedo等,2013;欧洋和王晓燕,2010;耿世伟,2012)等方面取得了显著进展。

综合来看,不管是在空间尺度上的研究与实践,还是时间序列上的探索积累,有关廊道的研究均积累了较为丰富的数据资料,但相关的研究和实践基本集中在自然保护区以及跨界的保护区域与网络(王伟等,2014)。自然保护区以及跨界的自然保护区域及其网络是生物多样性分布的集中区域,对全球生态具有重要贡献,对区域廊道的探索

研究及管理能够使人类最大限度地服务于全球的生物多样性保护。

作为全球生态系统重要组成部分的城市生态系统,其廊道的探索研究工作极其有限。目前,关于城市廊道的研究主要集中在河流廊道的治理、恢复及其景观设计(张桂红,2011;张饮江等,2012)、绿道网研究(喻本德等,2013)、道路廊道研究(徐碧华等,2007),尤其集中在城市绿地系统探索研究(车生泉,2003;王颖,2006;郭伟等,2010),而关于城市自然保护区廊道的探索研究则少有报道(姜姗,2009)。

联合国2005年发布的《千年生态环境评估报告》和IPCC 2014年发布的第5次评估报告均明确指出人类对自然生态的干扰是明显的,且干扰越大,生态风险越大。作为人类集聚地,城市生态系统受到人类的干扰更大。如何保护城市生物多样性,维持城市生态安全是城市生态研究中的重点课题。对受到干扰强烈的城市自然保护区来说,探索研究动物廊道的构建技术则是保护和恢复其动物多样性的重要途径和方法。

深圳是我国城市化强度较高的地区,该城市的自然保护区正受到城市建设的强烈挤压与冲击,城市自然保护区受人为干扰而割裂,生境也遭到不同程度的破坏,生物多样性退化的形势极其严峻。本研究以深圳大鹏半岛市级自然保护区为例,探索研究城市自然保护区构建技术,以期为城市自然保护区动物廊道构建及其生物多样性保护提供参考。

1 研究区域与方法

1.1研究区域

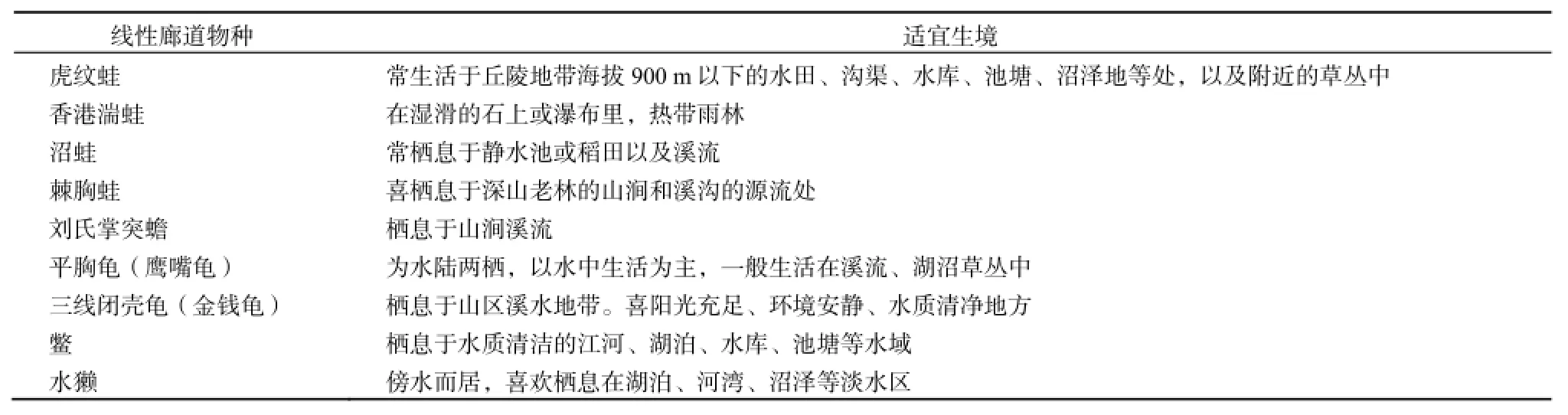

大鹏半岛自然保护区位于广东省深圳市东南部的大鹏半岛,总面积146.22 km2。大鹏半岛的所有范围位于大鹏新区内(图1)。保护区北面与惠州市和深圳拟建的田头山自然保护区相接,南面与东涌、西涌海湾相连,东靠大亚湾并紧邻大鹏半岛国家地质公园、大鹏街道中心区、大鹏锁城、龙歧湾、坝光新兴产业基地(生物谷启动区),西隔大鹏湾与香港新界相望,并紧邻马峦山、葵涌街道中心区、下沙片区等地。自然保护区内年日照时数2011 h,年日照率47%,年平均气温22.3 ℃,年平均降水量2000 mm,年均相对湿度80%。土壤属赤红壤、红壤和冲积土,土壤的酸性较强,土质粘重,有机质质量分数仅为2%,赤红壤多见于海拔300 m以下的丘陵地带。

大鹏半岛自然保护区内存在一定的居住人口,包括原村民和外来务工人员,区内人员的经济生活条件较差。保护区所在的大鹏新区总人口约20万,2013年GDP为245亿元,全年接待游客数862.67万人次,道路长度为234.07 km。大鹏新区的森林覆盖率达76%,野生植物1656种,陆生脊椎动物218种,国家二级以上重点保护野生植物9种;省级以上重点保护陆生脊椎动物40种。这些珍稀濒危动植物几乎全部分布在大鹏半岛国家地质公园和大鹏半岛自然保护区范围内。

由于受城市发展的挤压,大鹏半岛自然保护区的东面、西面和南面均存在较大受害风险,尤其是大鹏半岛中部廊道受到的人为影响更加明显。此外,大鹏半岛自然保护区受道路的切割,导致保护区的核心区呈分散状,特色试验园区也与保护区主体相分离。

图1 大鹏半岛自然保护区位置图(引自大鹏半岛自然保护区总体规划(2011─2020年)Fig. 1 Location of Dapeng Peninsula Nature Reserve (Cited from Master Plan of Dapeng Peninsula Nature Reserve 2011─2020)

1.2研究方法

1.2.1 动物廊道调查

沿大鹏半岛自然保护区的所有交通路网进行调查,尤其是对割裂自然保护区的道路进行重点调查,为动物廊道恢复提供参考依据。主要调查内容包括:动物廊道的类型与分布、动物廊道是否割裂、动物廊道割裂的原因及潜在的、动物廊道周边的生境条件等。廊道生境主要调查内容为:针对森林植物群落为主的区域,具体调查内容包括乔木盖度、群落郁闭度、密度和多度,以及灌木层高、草本平均高度等;针对水体如河流、湖泊等生态系统,则重点调查河流宽度、河道形状、湖泊的形状、面积等。在此基础上,结合道路调查的具体情况,分析自然保护区潜在的生境破碎化区域。动物廊道调查时间为2013年6─7月。

1.2.2 动物调查

在2013年5─10月,采用常规的动物调查方法,对大鹏半岛自然保护区的动物进行6次调查记录。记录内容包括:调查时间与地点、物种名称、珍稀濒危性、生境类型、详细描述(大小、形状、羽毛等)、个体数量与频次、痕迹(如粪便、抓痕、足迹等)、海拔、坡度等。通过GPS和数字化地形图记录物种分布的具体位置,并通过ARCGIS软件生成物种分布图。

1.2.3 数据资料收集分析

大鹏半岛自然保护区及其所在的整个大鹏新区已积累有大量的野生动植物调查资料,这些资料主要保存在深圳是野生动植物保护处(2010a,2010b)。深圳市环境科学研究院也长期在大鹏半岛开展有关生态安全体系的研究工作,已积累了丰富的数据资料(尹魁浩和叶有华,2010;叶有华等,2013;喻本德等,2013)。本研究所采用的数据均来源于已有的相关数据资料和课题组前期调查研究的数据积累,同时参考深圳市最近两年的野生动物报道资料(林园,2014)。

1.2.4 图形制作

根据大鹏半岛动物种类与分布特征,利用GIS技术,制作动物分布图和廊道设计图。

2 研究结果

2.1陆生脊椎动物特征

通过5─10月的6次现场调查,结合大量相关文献、专家意见及本课题组对大鹏半岛的长期调查结果,可以看出:

(1)哺乳动物特征。根据初步统计,大鹏半岛哺乳动物资源总计28种,隶属7目15科。大鹏半岛哺乳动物数量相对较少,尤其是较大型的哺乳动物,主要因为大鹏半岛成片的天然阔叶林较少,山体较为平缓,缺乏大型兽类良好的隐藏条件,而且各主要山体基本上呈独立存在的孤山状态。

(2)鸟类特征。根据野外调查和资料统计表明,大鹏半岛观测到的种类和听到其叫声的鸟类有103种,隶属15目,34科。其中非雀形目鸟类14目、18科、46种,占全部鸟类总种数的45.1%。雀形目鸟类有16科、57种,占鸟类总种数的55.4%。深圳市大鹏半岛山体植被受人为的干扰程度较低,大部分为形成连片的次生性常绿天然阔叶林,植物种类相对较为丰富,终年花果不断,为野生鸟类的生存提供了良好的隐蔽条件和食物来源。以果、虫和花蜜为食的鸟类种类和数量较大。

(3)爬行动物特征。深圳市大鹏半岛自然保护区爬行动物41种,隶属3目,13科;游蛇科为该保护区的优势科,占总种数的37.5%;其中,蟒蛇属国家一级重点保护爬行动物。两栖动物19种,隶属2目,6科。

2.2珍稀濒危性特征

大鹏半岛自然保护区有各类珍稀濒危动物及保护动物共61种,占该区动物总种数的31.9%。主要包括:《中华人民共和国野生动物保护法》中被收录的国家重点保护野生动物名录有44种,其中Ⅰ级重点保护动物1种,Ⅱ级重点保护动物28种,省级保护动物14种(详见表2);《濒危野生动植物种国际贸易公约》中被收录的包括附录Ⅰ物种有2种,附录Ⅱ物种有10种,附录Ⅲ物种有2种;《中国濒危动物红皮书》和《中国物种红色名录》被收录的包括极危(CR)物种有5种,濒危(EN)物种有9种,易危(VU)物种有15种。《广东省野生动物保护管理条例》确定的广东省重点保护的陆生野生动物名录(简称“省级保护动物”)的省级保护动物有14种(表1和表2)。

表1 大鹏半岛自然保护区各类珍稀濒危动物物种数Table 1 The Number of Various Types of Rare and Endangered Animal Species in Dapeng Peninsula Nature Reserve

2.3大鹏半岛自然保护区动物恢复对象确定

2.3.1 选取的原则及依据

恢复对象确定的原则和依据包括4个方面:(1)现状生态系统特征;(2)是否亟需新的物理动物通道:部分迁徙能力弱、需要较大栖息地、现有生境已被人工设施或建筑隔断、需要物理通道的动物种类将被优先考虑。(3)动物的受保护程度。(4)特色性及观赏性:部分具有重要区系特色的两栖类和

爬行类动物,将被优先考虑。

表2 大鹏半岛自然保护区国家重点保护动物、濒危动物和公约保护动物名录Table 2 List of National Key Protected Animals, Protected Animals, Endangered Animals and Conventions in Dapeng Peninsula Nature Reserve

2.3.2 选取的动物恢复对象

大鹏半岛生物资源丰富,孕育有良好的南亚热带常绿阔叶林,其中排牙山-迭福山、笔架山及红花岭地区森林覆盖面积较大,植被类型多样。尽管大鹏半岛自然植被保存良好,但南北半岛植被差异较大。因枫木浪水库周边及红花岭片区的地形地貌没有排牙山、笔架山地区复杂,区内山峰海拔多在300 m以下且较平缓,因而人类活动较为频繁,受人类干扰较为严重。

蟒蛇等爬行动物由于活动的需要,主要活动于常绿、阔叶林区,常见于排牙山南部的常绿阔叶林中,少量分布于迭福山与排牙山的中间地带坝岗坳,而在迭福山区域的大片常绿阔叶林却鲜有分布。根据野外实地调查结果,迭福山隧道附近不仅高速公路密集,并且建有多家大型工厂及电厂,势必对这类物种的生存环境造成一定影响,使其不能到此自然生境栖息觅食。为此,构建景观类型的生物廊道,可有效扩大大鹏半岛爬行动物的有效生境范围(表3)。

大鹏半岛地区的虎纹蛙等两栖动物由于受到人类大量捕抓,目前种群数量较少,现阶段仅有少量存在于排牙山和笔架山地区的常绿阔叶林中,种群生境及数量亟待恢复和重建。但在排牙山-迭福山和笔架山的过渡地带,盐坝高速横亘其中,对这类物种的天然生境的联通形成了阻隔。因此,亟需构建线性类型生物廊道对大鹏半岛两栖动物的生境进行联通和恢复。

大鹏半岛丰富的植物种类与大面积的次生性常绿阔叶林为野生鸟类的生存提供了良好的隐蔽条件和食物来源,以果、虫和花蜜为食的鸟类种类和数量较大。同时,岛内分布有多处水库和溪流湿地,也为依赖于水域的鸟类提供了良好的栖息环境。白额雁为国家二级重点保护动物,在大鹏半岛地区常见于大坑水库和径心水库周边区域。由于其生境多集中在水域、湿地附近,因此该物种满足作为踏脚石类型廊道研究对象的条件。

2.4大鹏半岛自然保护区廊道恢复的类型

基于大鹏半岛重点物种的特性和分布情况,结合廊道理论框架及其主要类型(Kohlera等,2008;王伟等,2014),大鹏半岛构建和恢复的廊道主要分为景观廊道、线性廊道以及踏脚石3种。其中景观廊道结构通常比较复杂,适用于大中型哺乳动物及爬行动物迁移;线性廊道则以河流为主,多适用于水生动物及两栖动物的洄游或迁移;而踏脚石则通常包括一连串的小型斑块,多适用于鸟类迁飞过程中的短暂停留地或栖息地。

根据动物不同的生境习性及需求,本研究对大鹏半岛地区的61种珍稀濒危野生动物进行廊道构建类别的划分。哺乳动物、爬行动物和林栖鸟类的活动范围以天然森林为主,划为景观类型廊道需求物种;两栖动物依赖水源,通常沿湖泊、河流、沟渠等水系分布,归为线性类型廊道需求物种;水鸟多分布在水库、湖泊等小型湿地及沼泽地区,故归为踏脚石类型廊道需求物种;而猛禽类活动范围较广,行动能力较强,构建生境廊道对其生境及种群结构影响不大,故不予分类。大鹏半岛自然保护区各类型廊道物种具体如下表4至表6所示。

2.5景观类型动物廊道构建技术

2.5.1 构建原则

景观类型廊道构建的主要目的是为珍稀濒危物种中的大型哺乳动物、陆生龟类、蛇类、陆栖和林栖鸟类等提供生物廊道,以减少生境破碎化对物种生存的威胁,促进被人工隔离地区物种的扩散和迁移。具体构建原则如下:(1)景观类型廊道的构建应以实现主要保护对象在大鹏半岛所有适宜生境的正常迁移目标为重点;(2)景观类型廊道的构建应与主要保护对象的分布范围相邻;(3)景观类型廊道的构建应包含主要保护对象的适宜生境。

2.5.2 技术方法

根据大鹏半岛的实际情况,景观类型廊道主要适用于蟒蛇、小鸦鹃、小灵猫等物种。

(1)主要保护对象分布现状及潜在分布

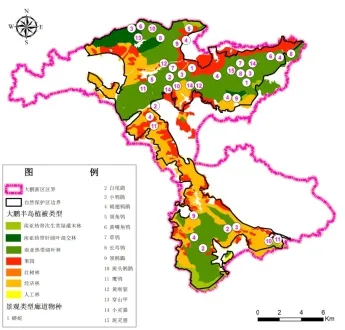

根据资料记载及野外调查数据,适用于景观类型廊道的物种主要分布如图2所示。

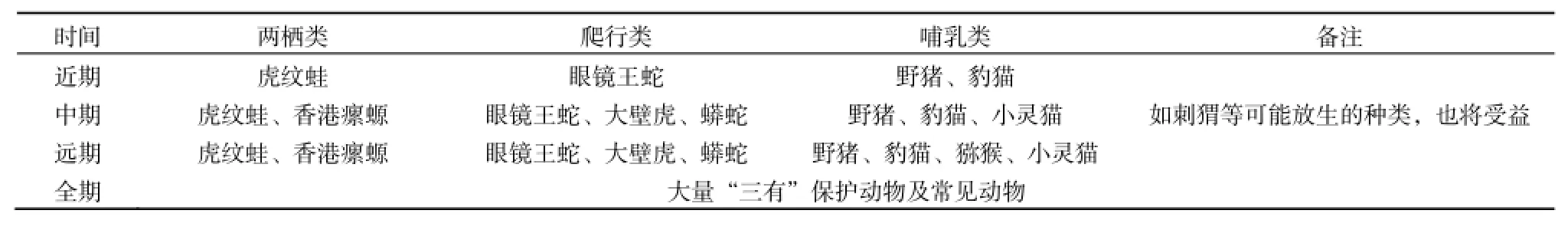

表3 动物廊道受益种类Table 3 Corridor to Benefit Animal Species

根据资料记载及野外调查数据,适用于景观类型廊道的物种主要活动于植被茂密的林区,或在林下的溪流旁,或在林中的岩石洞穴内,或在亚热带常绿阔叶林中觅食,或在针阔混交林中栖息。总之,属于该类型的动物物种的潜在适宜生境主要集中

在南北二岛的林区。为此,对大鹏半岛地区的植被进行调查,并制成大鹏半岛植被类型图。从中提取出天然林的对应区域,即为该类型物种的潜在适宜生境。

表4 大鹏半岛自然保护区景观类型廊道物种Table 4 The Species of Landscape Animal Corridor in Dapeng Peninsula Nature Reserve

表5 大鹏半岛自然保护区线性廊道物种Table 5 The Species of Linear Animal Corridor in Dapeng Peninsula Nature Reserve

(2)景观类型廊道构建

通过分析适用于景观类型廊道动物物种的生

境需求,利用ARCGIS软件将其潜在生境提取出来。由图可知,目前在该类动物物种的生境通道中,存在两个比较大的障碍。由于大鹏半岛自然保护区分布的范围触及整个大鹏半岛的东西南北四个方向的边缘,为此在廊道构建过程以大鹏新区的行政范围为边界(下同)。

表6 大鹏半岛自然保护区踏脚石类型廊道物种Table 6 The Species of Stepping Stone Animal Corridor in Dapeng Peninsula Nature Reserve

图2 景观类型动物廊道构建示意图Fig. 2 A Schematic Diagram for Landscape Animal Corridor

景观类型廊道动物物种生境通道的两大障碍之一是位于大鹏半岛北部,横跨在排牙山-迭福山与笔架山之间过渡地带的盐坝高速,在北部岛屿中的大面积天然林区中形成阻隔。故在构建景观类型廊道时可以选择在盐坝高速截断处修建天桥或者地下通道,并植造林地,以连接高速路两侧的天然林地,为该区珍稀野生动物提供通道。

另一个障碍便是位于大鹏半岛南部和北部之间的人工隔离地带,该区目前覆盖的植被为经济林和果林等人工林地,不适宜蛇类、哺乳动物等的迁移,在红花岭地区的天然林区内,仅存在少数几种珍稀濒危鸟类,而哺乳动物与爬行动物鲜少见到,久而久之将形成小范围内的地理隔离。故在构建景观类型廊道时,应考虑将天然林进行封山育林,并对人工林进行林相改造,使得人工林逐步向天然林演变,从而使大鹏半岛南北部贯通,使陆栖动物能够将红花岭地区的天然林地充分利用起来,达到种群恢复与生境重建的目的。

2.6线性廊道构建技术

2.6.1 构建原则

线性类型跨界廊道多以河流为主,其主要目的是为重点物种中的水生动物提供廊道,以促进水生动物的洄游和迁移。本研究设定的大鹏半岛野生动物廊道的构建原则,大体与景观类型廊道的构建一致,所不同的是线性类型廊道的筛选需考虑水域生境,包含河流、湖泊等。

2.6.2 技术方法

本研究涉及线性类型廊道的珍稀濒危物种,主要包括虎纹蛙、水獭等。

(1)主要保护对象分布现状

根据资料记载及野外调查数据,适用于线性类型廊道的物种主要分布如图3所示。

图3 线性动物廊道构建示意图Fig. 3 A schematic diagram for linear animal corridor

适用于线性廊道的物种主要是依水而生,水源是它们进行生境选择的一个重要因素。大鹏半岛排牙山及周边水库数量较多,这些水库及山区林地中的小型溪流为两栖动物和以水栖为主的龟类、哺乳动物等提供了重要的食物和生境资源。因此将大鹏半岛的湖泊、水库和溪流等水域面积用ARCGIS提取出来,为线性廊道的构建提供基础。

(2)线性类型廊道的构建

线性类型廊道的构建主要是通过人工挖设若干条细小的溪流,或者建立直径较小的隧道,将距离较近但没有连通的水域连接起来,以此为两栖动物和以水栖为主的龟类、哺乳动物的迁移提供通道,扩大该类群动物的活动范围。

2.7踏脚石型廊道构建技术

2.7.1 构建原则

本研究中的踏脚石类型廊道系指一连串的小型斑块,多适用于鸟类迁飞过程中的短暂停留地或栖息地。具体原则包括:(1)在某重要物种的分布范围中;(2)拥有该物种的主要生境类型。

2.7.2 技术方法

本研究涉及踏脚石类型廊道的构建以白额雁为例进行说明,其他水鸟的构建方法与此类似。白额雁为国家二级重点保护动物,集中活动于水源保护区等小型湿地及其周边的灌丛和农田。

(1)主要保护对象分布现状

利用ARCGIS软件制成白额雁的在大鹏半岛地区的分布示意图,其分布如图4所示。

图4 踏脚石类型动物廊道构建示意图Fig. 4 A Schematic Diagram for Stepping Stone Animal Corridor

适用于踏脚石类型廊道的物种主要为以湿地、沼泽为生境的水鸟类群,因此大鹏半岛众多的水库、湖泊等水域生态系统都为水鸟的潜在适宜生境。

(2)踏脚石类型廊道的构建

大鹏半岛生态系统类型多样,兼具陆生森林生态系统、浅海滩涂生态系统以及红树林湿地等独特的生态景观,同时又具有丰富的人工、半人工生态系统类型,在水库周边形成大片的沼泽湿地生态系统,是水鸟迁徙过程中重要的停歇地。从大尺度范围来看,这些浅海滩涂、湿地等均可作为踏脚石类型的廊道。因此在大鹏半岛地区构建踏脚石类型廊道,首先需要保护好现有的湿地、湖泊生境,设立小范围的隔离区减少人类活动产生的干扰;其次需要在大鹏半岛南北部之间大面积的人工隔离地带设置一些人工水域或建立小型湿地生态系统,以供为在南北部之间迁飞的鸟类停歇。

3 讨论

本研究基于大鹏半岛自然保护区的生态系统现状特点,构建了景观型、线性和踏脚石型廊道,将国内外廊道构建理论框架内的3种廊道类型(Rohlling,1998;张文范和闻捷,2000)集中在一起,一方面说明大鹏半岛自然保护区生态系统类型多样,是候鸟迁徙路径的暂歇地,大鹏半岛自然保护区自动纳入亚洲或世界自然保护区网络,成为跨界保护网络的成员(Margules和Pressey,2000);另外一方面说明大鹏半岛自然保护区极其敏感和脆弱,已受到了较为严重的人为干扰,廊道的构建对该保护区物种多样性的恢复具有极其重要的作用。

不管是哪一种的廊道类型技术构建,基本都体现了大鹏半岛自然保护区动物的集中分布地或迁徙路径,这说明在大鹏半岛动物廊道构建前、构建过程和构建后,廊道选址区域及其周边的生境的保护与恢复状况影响和制约着廊道功能的发挥,这也与“基质-廊道-斑块”原理(邬建国,2000)相吻合。

由于受条件的限制,本研究未长时间对大鹏半岛自然保护区的野生动物进行观察,因此该区域的动物分布可能与野外的实际情况略有出入。研究过程除了现场调研外,主要依赖于GIS手段进行分析和作图,为此部分区域的廊道的设计难以完全满足野生动物的需求,目前只绘制了各类型廊道构建的示意图,在应用过程尚需进一步到现场踏勘,制定详细可操作的廊道设计工程与图纸。

4 结论与建议

城市自然保护区受到城市建设强烈的干扰,导致自然保护区内生态系统被割裂,生物多样性降低,动物廊道构建技术研究的成果将为被割裂的生态系统搭建顺畅、安全的系统连接纽带。大鹏半岛自然保护区景观类型、线性类型和踏脚石类型3类动物廊道的构建技术与大鹏半岛自然保护区的实

际情况相符合,该成果的运用将有助于大鹏半岛自然保护区的动物廊道建设,加快生态系统内物质、能量、信息的转换,促进生态系统朝着健康的方向发展。为提高动物廊道的管理应用水平,提出两点建议,一是建议根据大鹏半岛动物廊道构建技术成果,启动动物廊道的试点建设,探索动物廊道在城市自然保护区中建设的路径;二是开展廊道及其周边生境的长期跟踪性监测与评估(Rubio-Salcedo等,2013),收集数据资料,为动物廊道的效果评估提供基础数据。

BIONDI E, CASAVECCHIA S, PESARESI S, et al.2012. Natura 2000 and the Pan-European Ecological Network: a new methodology for data integration [J]. Biodiversity and Conservation, 21(7): 1741-1754.

FALL J J. 2003. Planning protected areas across boundaries: new paradigms and old ghosts [J]. Journal of Sustainable Forestry, 17(1/2): 81-102.

FAN P F, REN G P, WANG W, et al. 2013. Habitat evaluation and population viability analysis of the last population of cao vit gibbon (Nomascus nasutus): Implications for conservation [J]. Biological Conservation, 161: 39-47.

FERENC J. 2000. A reliability-theory approach to corridor design [J]. Ecological Modeling, 128: 211-220.

FORMAN R T T, GODRON M. 1986. Landscape ecology [M]. New York: John Wiley and Sons.

GASTON K J, SARAH F J, NAGY A, et al. 2008. Protected areas in Europe: principle and practice [J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 1134(1): 97-119.

GELDMANN J, BARNES M, COAD L, et al. 2013. Effectiveness of terrestrial protected areas in reducing habitat loss and population declines [J]. Biological Conservation, 161: 230-238.

KOHLERA Y, PLASSMANNA G, ULLRICHB A, et al. 2008. The Continuum Project-establishing ecological networks throughout the European Alps [J].Mountain Research and Development, 28(2): 168-172.

LARGEA R G, PETTS G E. 1996. Rehabilitation of river margins [J]. River Restoration, 71: 106-123.

MARGULES C R, PRESSEY R L. 2000. Systematic conservation planning [J]. Nature, 405(6783): 243-253.

MENDOZA E, FULLER T L, THOMASSEN H A, et al. 2013. A preliminary assessment of the effectiveness of the Mesoamerican Biological Corridor for protecting potential Baird's tapir (Tapirus bairdii) habitat in southern Mexico [J]. Integrative Zoology, 8(1): 35-47.

NEWBOLD J D, ERMAN D C, ROBY K B. 1980. Effects of logging on macro invertebrates in streams with and without buffer strips [J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 37: 1076-1085.

OPERMANIS O, MACSHARRY B, AUNINS A, et al. 2012. Connectedness and connectivity of the Natura 2000 network of protected areas across country borders in the European Union [J].Biological Conservation, 153: 227-238.

ROEVER C L, VANARDE R J, LEGGETT K. 2013. Functional connectivity within conservation networks: Delineating corridors for African elephants [J]. Biological Conservation, 157: 128-135.

ROHLING J. 1998. Corridors of Green[J] .Wildlife in North Carolina, 5: 22-27.

RUBIO-SALCEDO M, MARTÍNEZ I, CARREO F, et al. 2013. Poor effectiveness of the Natura 2000 network protecting Mediterranean lichen species [J]. Journal for Nature Conservation, 21(1): 1-9.

车生泉. 2003. 城市绿地景观结构分析与生态规划--以上海市为例[M].南京: 东南大学出版社.

耿世伟. 2012. 河流廊道尺度效应对大型底栖动物群落影响研究[D]. 浙江: 浙江工业大学: 18-42.

龚明昊, 高作锋, 侯盟. 2011. 基于野生动物适宜栖息地的保护区网络规划-以秦岭大熊猫保护区为例[J]. 林业资源管理, 2: 49-54.

郭伟, 申屠雅瑾, 郑述强, 等. 2010. 城市绿地滞尘作用机理和规律的研究进展[J]. 生态环境学报, 26(6): 1465-1470.

姜姗. 2009. 上海崇明城镇陆生野生动物分布特征与廊道规划研究[D].上海: 华东师范大学.

林园. 2014. 深圳陆生野生动物新物种-刘氏掌突蟾广东颈槽蛇[N]. 羊城晚报, http://news.sina.com.cn/c/2014-10-22/094031026851.shtml.

欧洋, 王晓燕. 2010. 景观对河流生态系统的影响[J]. 生态学报, 30(23): 6624-6634.

深圳市野生动植物保护处, 深圳市城市规划设计研究院有限公司, 华南濒危动物研究所. 2010b. 深圳市大鹏半岛自然保护区总体规划(2011-2020)[R]. 深圳: 深圳市野生动植物保护处: 22-36, 49-50.

深圳市野生动植物保护处, 中山大学生命科学院. 2010a. 深圳市大鹏半岛自然保护区综合科学考察报告[R]. 深圳: 深圳市野生动植物保护处: 102-138.

沈泽昊. 2004. 景观生态学的实验研究方法综述[J]. 生态学报, 24(4): 769-774.

宋波, 倪婷玉, 王瑾. 2010. 基于迁移意愿的动物迁移廊道修正-以德化县云豹为例[J]. 生态学报, 30(17): 4571-4777.

王献溥, 郭柯. 2004. 跨界保护区与和平公园的基本含义及其应用[J].广西植物, 24(3): 220 -223.

王颖. 2006. 城市绿地系统结构的生态学分析[D]. 北京: 北京林业大学.

邬建国. 2000. 景观生态学-格局、过程、尺度与等级[M]. 北京: 高等教育出版社.

徐碧华, 郑志华, 刘令峰, 等. 2007. 高速公路建设对野生动物生境破碎化分析与生态廊道构建[J]. 交通建设与管理, 8: 50-53.

徐海根, 王连龙, 包浩生. 2003. 我国丹顶鹤自然保护区网络设计[J]. 农村生态环境, 19(4): 5-9.

叶有华, 喻本德, 林石狮, 等. 2013. 深圳绿道网综合评估与建设管理策略研究报告[R]. 深圳: 深圳市环境科学研究院: 91-109.

尹魁浩, 叶有华. 2010. 深圳市四带六廊生态安全体系中关键生态节点恢复计划[R]. 深圳: 深圳市环境科学研究院: 81-93.

喻本德, 叶有华, 郭微, 等. 2013. 大鹏半岛生态保护分区建设模式研究[R]. 深圳: 深圳市环境科学研究院: 11-51.

喻本德, 叶有华, 吴国昭, 等. 2013. 绿道网规划建设与管理进展分析[J].生态环境学报, 22(8): 1444-1450.

王伟, 田瑜, 常明, 等.2014. 跨界保护区网络构建研究进展[J]. 生态学报, 34(6): 1391-1400.

张桂红. 2011. 基于廊道的结构特征论河流生态廊道设计[J]. 生态经济, 8: 184-189.

张文范, 闻捷. 2000. 城市中的绿色通道及其功能. 国外城市规划[J]. 3: 40-42.

张饮江, 金晶, 董悦, 等. 2012. 张曼曼退化滨水景观带植物群落生态修复技术研究进展[J]. 21(7): 1366-1374.

左莉娜. 2012. 基于生物多样性理论的城市生态廊道系统构建研究 [D].成都: 西南交通大学: 44-65.

Researches on Designing Technology of Animal Corridor in Urban Nature Reserve

YE Youhua1, SUN Hongbin2, LIN Shishi1, XIA Manlu2, WANG Wei3, CHEN Bing3

1. State Environmental Protection Key Laboratory of Drinking Water Source Management and Technology/Shenzhen Academy of Environmental Sciences, Guangdong Shenzhen 518001, China; 2. Shenzhen Wild Animal Rescue Center, Guangdong Shenzhen 518040, China; 3. Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China

With the rapid development of cities, the natural eco-system has been badly hit, the urban nature reserves are being squeezed and interference, and the urban landscape is severely fragmented and patchy, resulting in the ecological risk increased, so to build an animal corridor is a key point to protect the integrity and continuity of the city nature reserve. Shenzhen is the strength of our highly urbanized areas, nature reserves in the city are being squeezed and the strong impact of urban construction. Urban nature reserves are disturbance and fragmentation, habitat also suffered varying degrees of damage, and the situation of biodiversity conservation is extremely serious. In this study, the Dapeng Peninsula nature reserve was taken as a case to explore the construction techniques of animal corridor in urban nature reserve, hoping to give an experience for the construction of animal corridor in urban nature reserves and the biodiversity conservation.

animal corridor; construction technology; nature reserve; city; Dapeng Peninsula

Q958

A

1674-5906(2014)12-1905-10

国家水体污染控制与治理科技重大专项(2012ZX07206-004);深圳市城管局科研项目(201323);深圳市环境科技计划项目(SZCG2013040569);大鹏新区环境科研项目(DPCG2013000310)

叶有华(1979年生),男,高级工程师,博士,主要从事生态与可持续发展研究

*通信作者:E-mail: 83235081@qq.com

2014-10-09

叶有华,孙红斌,林石狮,夏熳璐,王伟,陈冰. 城市自然保护区动物廊道构建技术研究[J]. 生态环境学报, 2014, 23(12): 1905-1914.

YE Youhua, SUN Hongbin, LIN Shishi, XIA Manlu, WANG Wei, CHEN Bing. Researches on Designing Technology of Animal Corridor in Urban Nature Reserve [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2014, 23(12): 1905-1914.

The construction technology for animal corridor in Dapeng Peninsula Nature Reserve was carried out through field investigation, data analysis, expert advice and GIS analysis and other means. Results showed that, wildlife resources are more abundant in Dapeng Peninsula, with an approximately of 61 rare, endangered and protection animals. Combined with the actual situation of animal recovery in Dapeng Peninsula Nature Reserve, the principles of animal corridor restoration was determined, including the characteristics of the ecosystem, whether animals need a new physical channel, the extent of the protected animals, nature and ornamental characteristics, and consequently to determine the recovery object of amphibians, reptiles and mammals. Combined with domestic and international theoretical framework of corridor, three restoration types of animal corridor (landscape type, linear type and a stepping stone to type), corresponding to species, and its habitat were proposed for Dapeng Peninsula nature reserve. The restore of the animal corridor, the principles of building technical methods, the potential distribution and conservation distribution of the object for these three different types were further proposed. The schematic diagrams of the animal corridor construction were also draw.

The animal corridor constructed technology could be valuable and useful to the construction of animal corridor in Dapeng Peninsula Nature Reserve, to accelerate the material, energy, information conversion within the ecosystem, and to promote a healthy direction of eco-systems in future. Furthermore, the construction technology of animal corridor will also provide a reference for the restore of animal corridor of urban nature reserves.