固定源测试体系的中美比较与借鉴

裴冰

(1.上海市环境监测中心,上海 200030;2.上海交通大学环境科学与工程学院,上海 200240;3.国家环境保护大气复合污染来源与控制重点实验室,北京 100084)

1 背景

各类污染源向环境排放的不同污染物中,固定源有组织排放占据着重要份额,同样,作为定量评估固定源各类污染物排放水平的技术手段,其测定方法标准及技术规范在环境管理及环境监测体系中也占据着重要地位。空气质量管理体系中,自1985年8月1日,在近30年的时间内颁布了一系列适用于固定源(烟道、烟囱及排气筒)的方法标准及测试规范[1],在环境领域发挥了重要的作用。

然而,随着排放源污染物控制设施技术水平的提高以及对环境问题认识的深入,污染物呈现出低浓度、多元化等特点,给固定源监测技术体系带来了挑战。所谓低浓度,是指燃煤电厂布袋等高效除尘及湿法脱硫、烟气脱硝后在高湿度环境下低浓度颗粒物、低浓度SO2及低浓度NOx的测定。所谓多元化,是指烟气脱硫及烟气脱硝后需要对其中SO3、NH3进行测定,固定源排放VOCs的测定技术目前需求也十分迫切,此外,《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿)[2]中提出拟将实行细颗粒物总量控制制度,由此则需对固定源细颗粒物(PM2.5)排放进行测定。

以新形势下环境管理及科研对固定源测试技术的需求为引导,结合日常工作中遇到的具体问题,对中国现行固定源测试技术体系进行梳理,并与美国固定源测试技术体系进行比较,对中国固定源测试面临的若干问题进行探讨。

2 中美固定源测试技术体系比较

统计的测试方法(Methods)或规范(Performance Specifications)以成文为截止日期。

2.1 美国固定源测试技术体系[3]

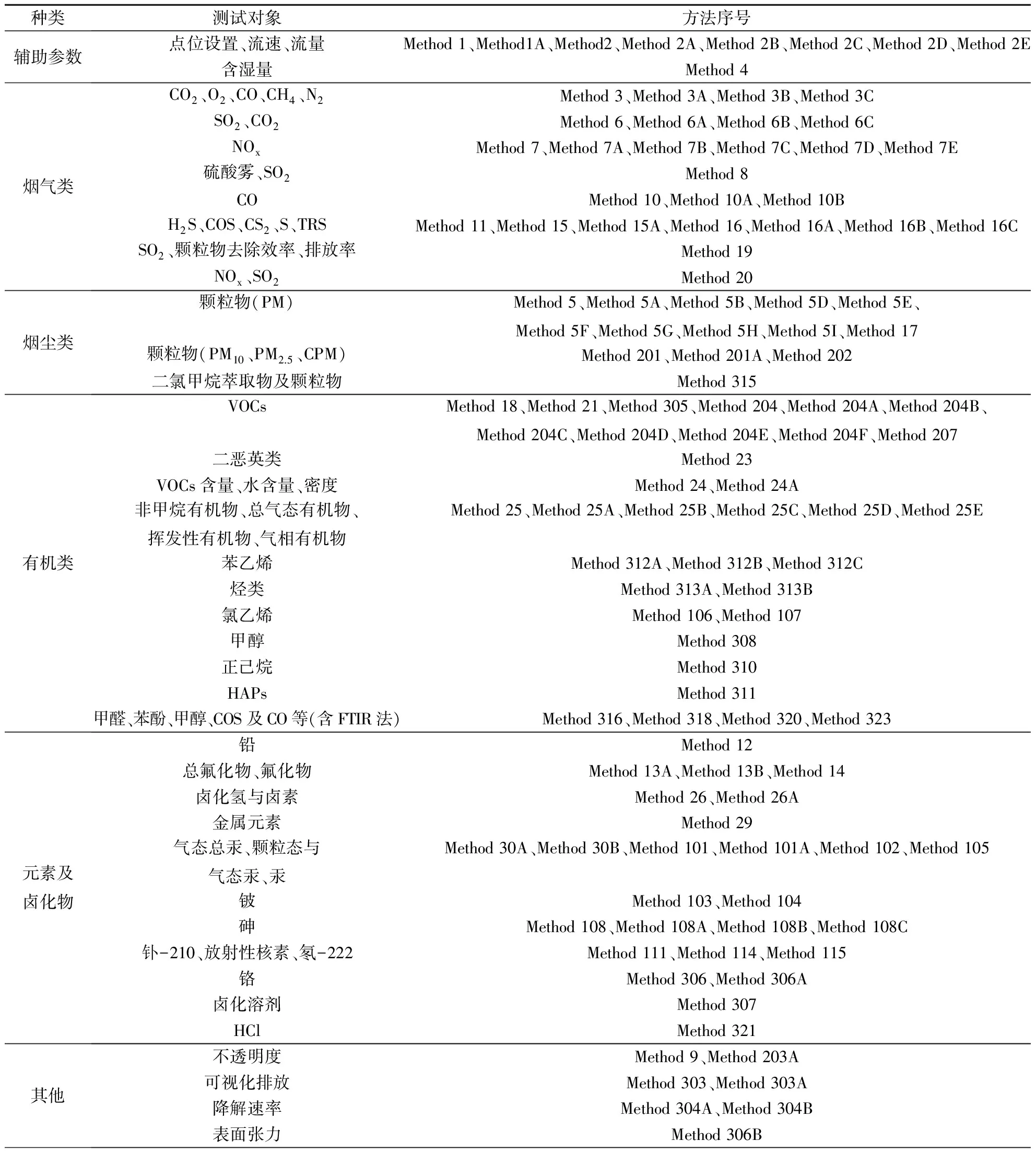

美国固定源测试技术体系以EPA排放监测中心(Emission Monitoring Center,EMC)公布的一系列测试方法及规范组成。测试方法包含固定源排放不同污染物及烟气参数的手工测试步骤、技术以及点位设置等辅助类规定,规范包含固定源在线监测系统(CEMS)的性能指标、安装、验收等规定,详见表1~2。其中表1对测试方法按照不同测试对象进行了归纳,表2对CEMS规范按照不同对象进行归纳。

表1 EPA测试方法归纳

续表1

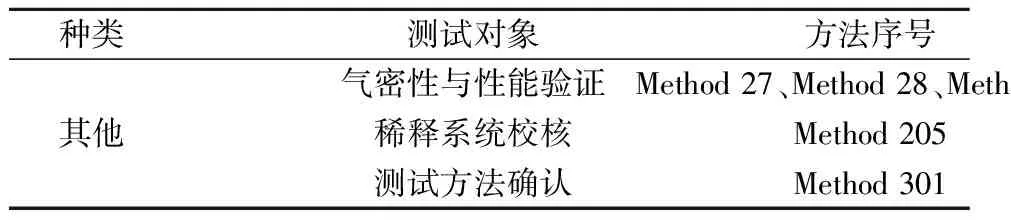

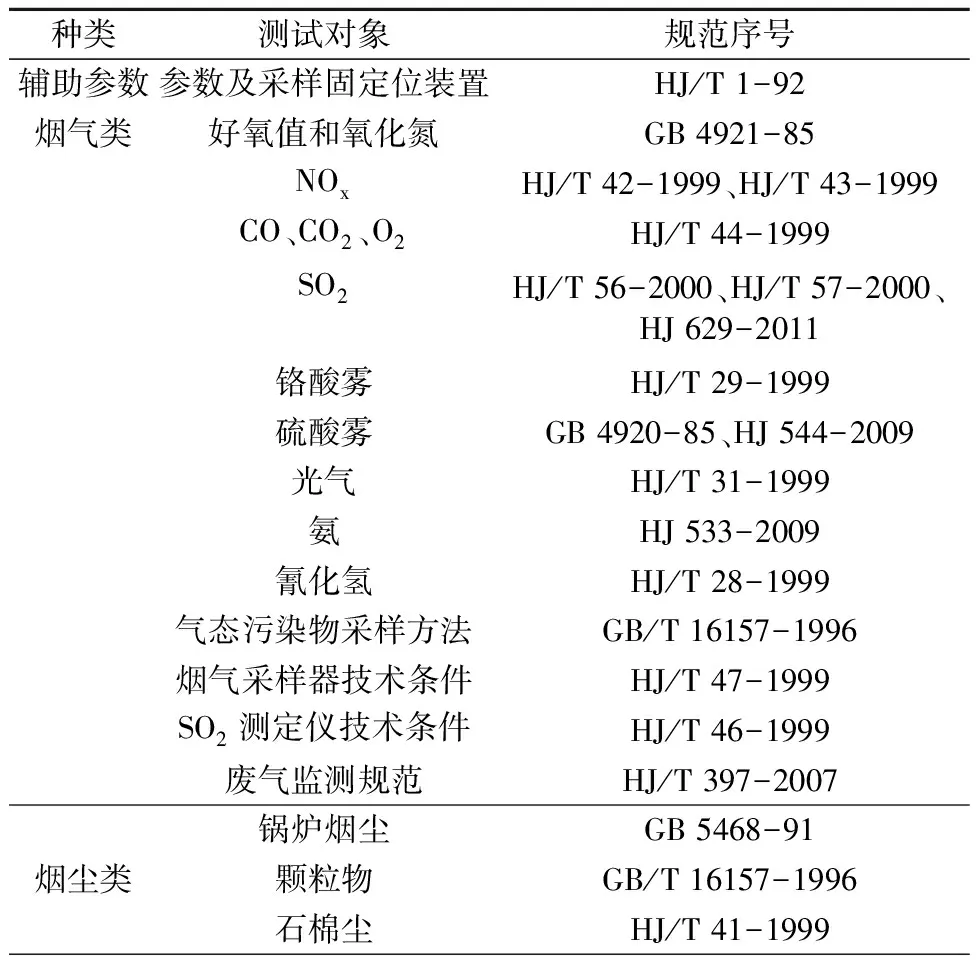

表2 EPA在线监测系统规范归纳

2.2 中国固定源测试技术体系[4]

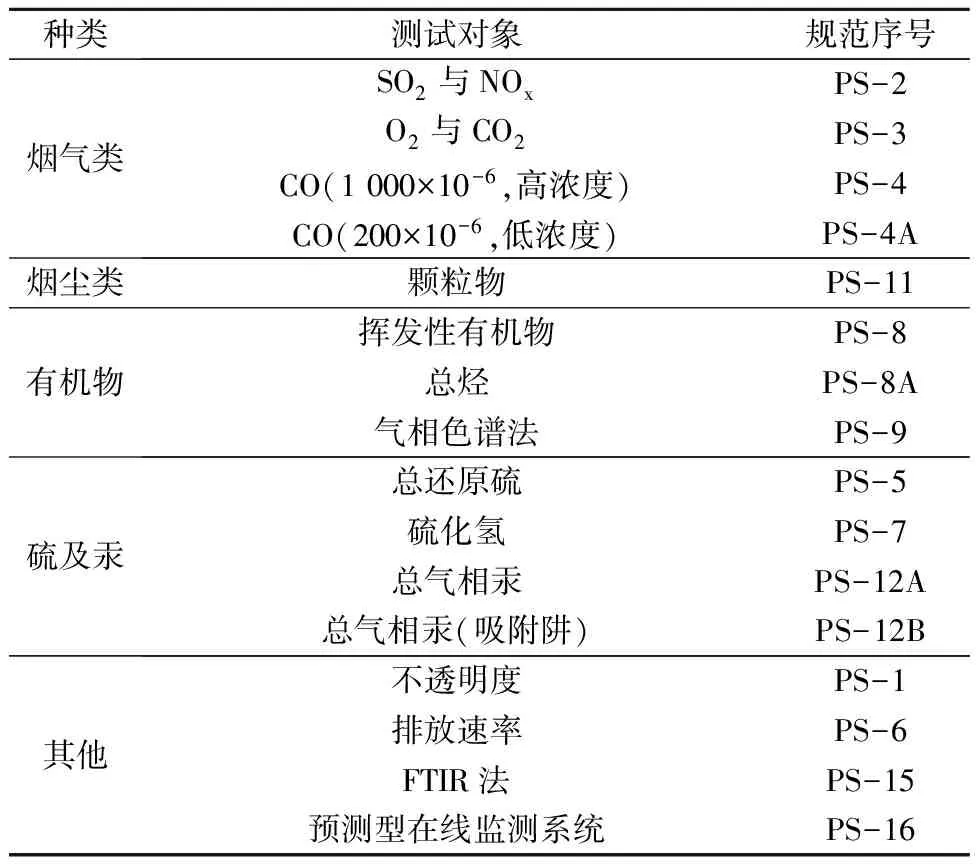

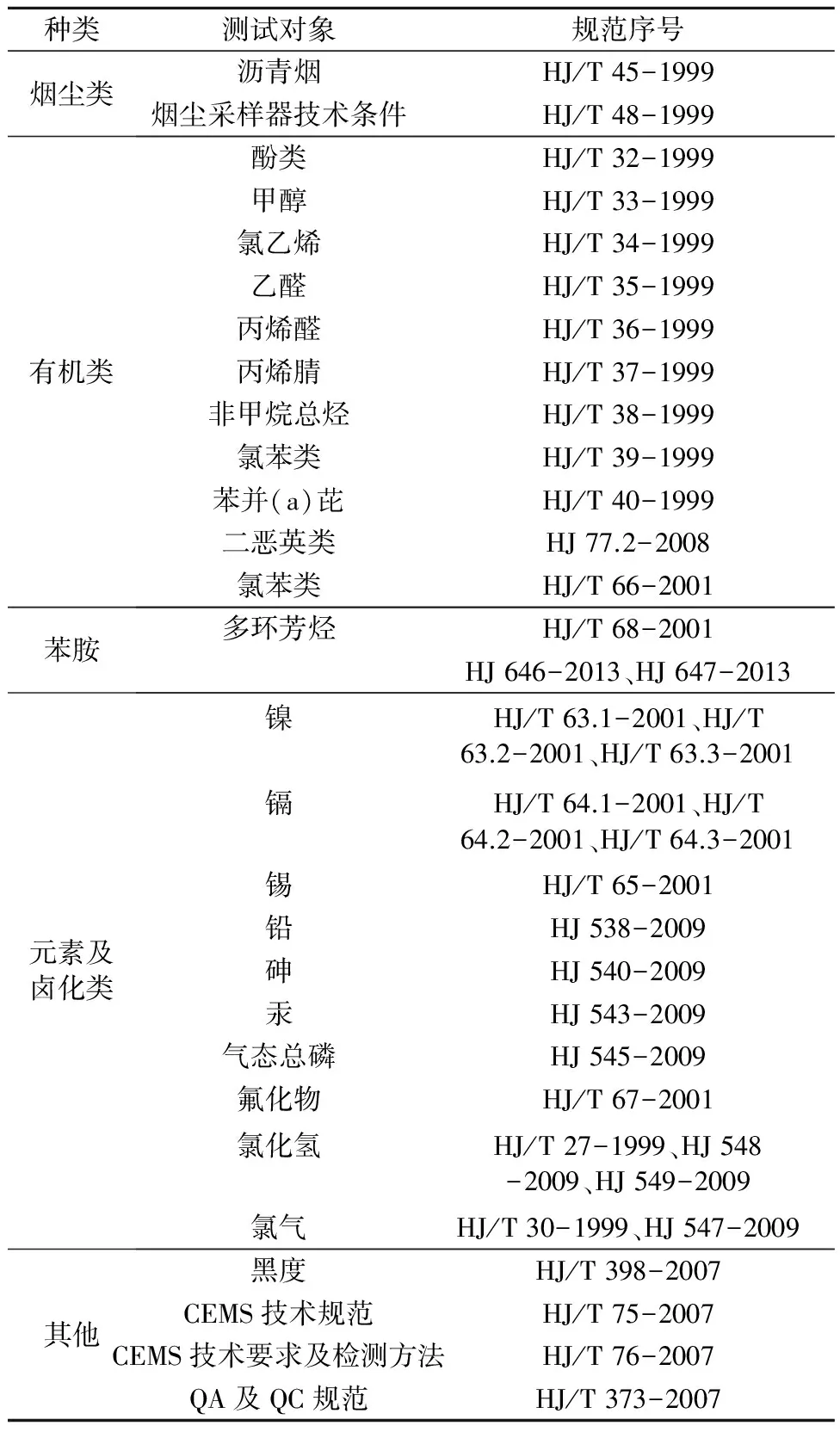

中国固定源测试技术体系由环保部颁布的一系列测定方法、技术条件及技术规范等组成。测定方法包含不同污染物的分析测定步骤,技术条件包含采样仪器的技术要求,技术规范包含采样和测定技术方法等。归纳后如表3所示。

表3 中国固定源测试方法归纳

种类测试对象规范序号烟尘类沥青烟HJ/T45-1999烟尘采样器技术条件HJ/T48-1999有机类酚类HJ/T32-1999甲醇HJ/T33-1999氯乙烯HJ/T34-1999乙醛HJ/T35-1999丙烯醛HJ/T36-1999丙烯腈HJ/T37-1999非甲烷总烃HJ/T38-1999氯苯类HJ/T39-1999苯并(a)芘HJ/T40-1999二恶英类HJ77.2-2008氯苯类HJ/T66-2001苯胺多环芳烃HJ/T68-2001HJ646-2013、HJ647-2013元素及卤化类镍HJ/T63.1-2001、HJ/T63.2-2001、HJ/T63.3-2001镉HJ/T64.1-2001、HJ/T64.2-2001、HJ/T64.3-2001锡HJ/T65-2001铅HJ538-2009砷HJ540-2009汞HJ543-2009气态总磷HJ545-2009氟化物HJ/T67-2001氯化氢HJ/T27-1999、HJ548-2009、HJ549-2009氯气HJ/T30-1999、HJ547-2009其他黑度HJ/T398-2007CEMS技术规范HJ/T75-2007CEMS技术要求及检测方法HJ/T76-2007QA及QC规范HJ/T373-2007

2.3 中美固定源测试技术体系比较

由表1~3可知,中美两国固定源测试技术体系均以污染物种类进行划分,用于定量评估污染物质量浓度、排放量等。其中,中国除GB/T 16157(固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法)规定了颗粒物测定、气态污染物采样及流速、流量、含湿量等辅助参数测定方法外,其余多为一种污染物对应一项或多项测定方法,美国可一种污染物对应一种或多种测定方法,也可一种测定方法对应多种污染物,即这些污染物均可用该方法进行测定,也即对测定方法进行规定。辅助类参数中,两国均对点位设置、流速、流量及含湿量等规范及测试做出了规定。流速的测定使用毕托管法,含湿量的测定使用干湿球法、重量法等。

烟气类污染物中,EPA与中国均规定了测试方法的污染物为CO、O2、CO2、硫酸雾、SO2与NOx。除此之外,EPA还规定了CH4、N2、含硫类污染物(H2S、COS、CS2、S及TRS)的测定方法,中国则规定了铬酸雾、硫酸雾、光气、氨与氰化氢的测定方法。在分析技术方法选择上,以常规污染物SO2为例,涉及到SO2的EPA分析方法有Method 6、Method 6A、Method 6B、Method 8(均为钡-钍试剂滴定法)以及Method 6C、Method 20(仪器法采样及性能要求),中国为HJ/T 56-2000(碘量法)、HJ/T 57-2000(定电位电解法)、HJ 629-2011(非分散红外吸收法)以及HJ/T 46-1999(定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件)、HJ/T 47-1999(烟气采样器技术条件)。需要说明的是,EPA的Method 6C、Method 7E及Method 20规定了仪器测定SO2时需满足的性能指标(校准、采样、质控、漂移等),但对采用的分析技术并未作出规定,即无论分析仪采用何种方法(紫外、非分散红外、化学发光法或其他),只要满足性能指标即可。

烟尘类污染物中,EPA的颗粒物测试方法较为细致。依据不同的测试目的及测试对象和场所,EPA颗粒物测试方法有Method 5,Method 5A,Method 5B,Method 5D,Method 5E,Method 5F,Method 5G,Method 5H,Method 5I,Method 17(烟道内过滤法,滤筒为烟道内温度,采样后滤筒干燥后增重即为捕集颗粒物质量),Method 201(烟道内过滤,PM10等速采样法),Method 201A(烟道内过滤,PM10与PM2.5恒定流速采样法),Method 202(与Method 5、Method17、Method 201或Method 201A方法联用,干式冲击瓶法测定可凝结颗粒物)。与EPA测试方法相比,中国固定源颗粒物测试方法均为烟道内过滤法,未对滤筒温度做出规定。

有机类污染物中,中国的测试体系中除HJ/T 38-1999(气相色谱法测定非甲烷总烃)是综合类指标外,其余方法均是对某种(如HJ/T 33-1999,气相色谱法测定甲醛)或某类(如HJ/T 39-1999,气相色谱法测定氯苯类)污染物测定方法做出规定,由于有机类物质种类极其可观,固定源有机类污染物排放时通常为混合物,故综合类指标在评估其有机类污染物排放水平上可能更为全面。EPA测试方法中,涉及到综合类指标有VOCs、烃类、非甲烷有机物、总气态有机物、挥发性有机物、气相有机物及HAPs。相关的测定方法有Method 18(气相色谱法测定气态有机物),Method 21(便携式仪器检测挥发性有机物泄漏),Method 25(火焰离子化法测定总气态非甲烷有机物(以碳计)),Method 25A(火焰离子化法测定总气态有机物),Method 25B(非分散红外法测定总气态有机物),Method 25C(GC-FID法测定垃圾填埋气中非甲烷有机物),Method 25D(废弃物样品中挥发性有机物的测定,加热氮气吹扫废弃物样品,FID法测定含碳部分浓度,ELCD测定氯化物部分浓度,之后加和)。除综合性指标外,EPA还规定了二恶英类、苯乙烯、氯乙烯、甲醇、正己烷、甲醛、苯酚、甲醇等的测定方法,中国则规定了酚类、甲醇、氯乙烯、乙醛、丙烯醛、丙烯腈、氯苯类、苯并(a)芘、二恶英类、氯苯类、苯胺类及多环芳烃的测定方法。此外,中美两国在多数有机物分析方法上均采用气相色谱法,EPA在 Method 320中还规定了使用抽取式FTIR测定气态有机物,中国则在HJ/T 32-1999中规定了使用分光光度法测定酚类化合物,在HJ/T 40-1999及HJ 647-2013中分别规定了使用高效液相色谱法测定苯并(a)芘和多环芳烃。

元素及卤化物中,两国均规定了测试方法的污染物为铅、汞、砷、氟化物及氯化氢。除此之外,EPA还规定了卤化氢及卤素、金属元素、铍、放射性核素、铬及卤化溶剂的测定方法,中国则规定了镍、镉、锡、气态总磷、氯气的测定方法。

此外,中国固定源测试体系中,将仪器的技术条件或规范单独成文,EPA体系中则将其贯彻在具体的测试方法中。

最后,关于固定源CEMS的要求,EPA按照不同的污染物类型,用了16组规范分别进行规定。涉及SO2(PS-2)、NOx(PS-2)、O2(PS-3)、CO2(PS-3)、CO(PS-4及PS-4A)、颗粒物(PS-11)、挥发性有机物(PS-8)、总烃(PS-8A)、气相色谱法(PS-9)、总还原硫(PS-5)、硫化氢(PS-7)、总气相汞(PS-12A及PS-12B)、不透明度(PS-1)、流速(PS-6)、FTIR法(PS-15)及预测型在线监测系统(PS-16)。中国为两组规范,分别为固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)(HJ/T 75-2007),规定了CEMS安装、调试、联网、验收、运行维护、数据审核等技术要求,以及固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)(HJ/T 76-2007),规定了固定污染源烟气排放连续监测系统的主要技术指标、检测项目、检测方法和检测时的质量保证措施。与EPA CEMS规范相比,中国的规范为通用性要求,未对有机物、硫、汞类污染物CEMS系统做出具体规定。此外,EPA拥有不透明度在线监测系统(Continues Optical Monitoring System,COMS),预测排放监测系统(Predictive Emission Monitoring System, PEMS),以及规定测试技术的GC CEMS(PS-9)与FTIR CEMS(PS-15),在上述四方面中国仍是空白。不透明度在线监测系统可连续测试烟气不透明度,由于高湿度环境下烟道内低浓度颗粒物的测试技术难度较高,因而引入不透明度这一指标可能更有现实意义。预测排放监测系统指不直接测量污染物,而是建立模型依靠其他参数来对目标污染物排放进行预测,相较于CEMS而言,由于PEMS无须在恶劣烟气状况中安装测试仪器,因而在模型准确可靠的前提下,其成本及适用性均优于CEMS。GC CEMS及FTIR CEMS分别对使用气相色谱及傅里叶红外技术进行测试的CEMS进行规定。

3 中国固定源测试面临若干问题探讨

3.1 常规污染物

3.1.1 颗粒物

随着颗粒物控制设施技术水平的提高以及排放标准的不断严格,固定源颗粒物排放浓度不断降低,新的火电厂排放标准中颗粒物限值为20mg/m3[6],严格来讲,现有的固定源颗粒物测试方法仅适用于烟尘浓度大于50mg/m3的情况,因此需尽快建立低浓度颗粒物采样方法,以应对低浓度颗粒物测试问题[7]。

在颗粒物浓度普遍处于较低水平之后,传统的重量法在测试的不确定度上将会增大,基于光学方法的不透光率指标在低浓度颗粒物背景下可能更有现实意义,《北京工业锅炉大气污染物排放标准》(DB 11/139-2007)中,即提出了烟气不透光率指标[8]。此外,EPA的颗粒物测定方法可分为烟道内过滤法和烟道外过滤法,烟道外过滤法中均对滤膜采样温度做出了规定,而烟道内过滤法默认为滤膜温度等同于烟气温度,故未做规定。中国的颗粒物采样方法属于烟道内过滤法,故没有规定滤筒温度。然而,以中国燃煤电厂为例,最终排放烟气温度差异较大,未安装湿法脱硫电厂排烟温度约在120℃左右,安装湿法脱硫且有GGH(气-气加热器)电厂排烟温度约在80~90℃之间,安装湿法脱硫无GGH电厂排烟温度约在50~60℃之间,由于颗粒物质量浓度与温度有关,在不同的烟气温度下使用同一方法进行测试无疑使颗粒物质量浓度的可比性受到限制。

综上,建议对固定源颗粒物采样方法进行修订,增加低浓度颗粒物测定技术规范,对采样滤筒温度做出规定或要求在监测报告中注明,此外,开展烟气不透光率指标的适用性、可行性等研究。

3.1.2 硫氧化物及氮氧化物

近年来,中国大多数电厂已实施了烟气脱硫工程,烟气脱硝工程也在开展之中,快速推进的工程措施使烟气成分发生了较大变化,烟气中硫氧化物与氮氧化物浓度将降至较低水平。由于中国燃煤电厂烟气脱硫多采用石灰石湿法,低浓度污染物往往伴随高湿度烟气,在此情况下,测试仪器进入传感器前的冷凝除湿装置将会造成待测污染物的损失,低浓度状况下,这一损失可能会对测试结果造成较大影响。

中国多数燃煤电厂烟气脱硝将采用SCR(选择性催化还原)方式,SCR装置在还原NOx的同时,其催化剂也会使SO2催化氧化成为SO3,使烟气SO3浓度升高,此外,还原剂氨也存在逃逸问题。《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》(HJ 562-2010)中规定氨逃逸质量浓度宜小于2.5 mg/m3,SO2/SO3转化率应不大于1%[9],SCR装置额外产生的SO3与氨不但会造成或加重后续烟道及污染控制设施堵塞、腐蚀等问题,其本身也是环境污染物,理应纳入环保日常监控之中。中国测试体系中,GB/T 21508-2008(燃煤烟气脱硫设备性能测试方法)中附录C中规定了烟气中SO3浓度测定方法[10],HJ 533-2009(环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法)中规定了环境空气和工业废气中氨的测定方法,GB/T 21508-2008中SO3的测试方法为资料性附录,并无质量控制保证措施及监测频次、工况等具体要求,HJ 533-2009中氨测试方法适用范围为工业废气,是否可用于烟气并无说明,因此,建议开展烟气中SO3及氨的测定技术规范研究。再次,现行标准中NOx浓度均以NO2计,但固定源排放的主要为NO,一般认为NO2浓度不超过总量的5%,现有测试标准(HJ/T 42-1999、HJ/T 43-1999)均为化学吸收法,相对繁琐耗时,因此在实际应用中多为使用仪器法测定NO浓度后进行折算得到NOx浓度[11]。SCR装置投入运营后,烟气NOx浓度将进一步降低,NO2与NO的比例也可能会发生变化,沿用原有方法可能会产生较大误差,因此建议开展SCR装置投运后烟气NO2、NO比例变化研究,同时制定NOx测定仪技术条件,要求对烟气中NO2、NO同时进行测试,在此基础上得到NOx浓度,当使用NO转换器时要对其转化率进行要求。

综上,烟气类常规污染物中,建议开展高湿度低浓度状况下SO2、NOx(NO、NO2)测定方法及技术研究,以及烟气中SO3与氨测定技术规范研究。

3.2 其他污染物

3.2.1 细颗粒物(PM2.5)及可凝结颗粒物(CPM)

环境空气细粒子污染问题目前成为舆论关注及科研领域的热点,环保部近期《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿)[2]中明确提出,拟将实行细颗粒物排放总量控制制度,将细颗粒物纳入污染物减排统计、监测考核体系,此外,典型细颗粒物的排放总量的准确测试同样也是PM2.5防治科研领域的重要基础工作之一,由此,固定源一次细颗粒物(PM2.5)的排放测试及总量成为细颗粒物防治管理及科研亟需解决的问题。此外,固定源排气中的CPM(可凝结颗粒物)通常以冷凝核的形式存在,空气动力学直径小于1μm,也属于烟气中PM2.5的一部分。国外测试结果[5]表明,对于燃煤锅炉而言,以质量浓度计,CPM占到总PM10排放的76%,总PM排放的49%,国内研究[12]表明,燃煤电厂CPM质量浓度占到总PM排放的51%,由此,CPM排放量不容忽视。

对此,EPA分别有Method 201A及Method 202规定烟道中PM2.5及CPM的测定方法,中国目前固定源监测体系中缺乏相应测试标准及技术规范,因此建议建立适合中国国情的固定源PM2.5及CPM监测系列方法体系,以用于科学、准确测算中国典型行业细颗粒物排放量,为中国开展细颗粒物总量控制制度提供技术支撑。

3.2.2 VOCs

作为臭氧、PM2.5的前体物以及环境空气污染的重要组成,人为源VOCs的有组织排放水平评估及排放总量核算工作正日益受到重视[13,14],其中VOCs类物质的测定技术方法是重要基础工作。

首先,中国的测试方法中缺乏综合类指标,仅有的非甲烷总烃指标在某些情况下适用性受到限制,也给总量核算工作带来困难,建议借鉴EPA标准,开展诸如总VOCs等综合类指标测定方法的建立工作。其次,由于VOCs类物质种类繁多,建议选取EPA优先控制污染物名单中VOCs类物质建立测定方法。再次,中国VOCs类测试方法多为气相色谱法,建议开展FTIR法测试技术研究工作。

4 结语

4.1 体系异同

(1)两国均有点位设置、流量、流速、含湿量测定等辅助类参数的测试方法。

(2)烟气类污染物中,EPA测定体系中有仪器法,对仪器性能指标做出规定,并未指定测试仪器性能指标的方法,中国则依据不同测试方法进行规定。

(3)烟尘类污染物中,EPA测定体系较中国细致,拥有烟气中PM10、PM2.5、CPM等测试方法,可分为烟道内过滤法与烟道外过滤法,在烟道外过滤法中对滤膜温度进行了规定。中国则仅有烟道内过滤法测定可过滤颗粒物,无PM2.5及CPM测试方法规定。

(4)有机类污染物中,EPA测定体系拥有较多综合类指标,中国则仅有非甲烷总烃指标,测定技术上,EPA除气相色谱法之外,还规定了FTIR法。

(5)元素及卤化物中,两国体系在测试对象上有所区别。

(6)中国固定源测试体系中,将仪器的技术条件或规范单独成文,EPA体系中则将其贯彻在具体的测试方法中。

(7)在线监测规范中,EPA按照不同污染物分别进行规定,中国则为通用性规范,在COMS、PEMS、有机物在线监测(GC CEMS)、FTIR法在线监测方面中国无相关规定。

4.2 借鉴建议

(1)建议对固定源颗粒物采样方法进行修订,增加低浓度颗粒物测定技术规范,对采样滤筒温度做出规定或要求在监测报告中对采样滤筒温度进行注明,此外,可开展烟气不透光率指标的适用性、可行性等研究工作。

(2)烟气类常规污染物中,建议开展高湿度低

浓度状况下SO2、NOx(NO、NO2)测定方法及技术研究,以及烟气中SO3与氨测定技术规范研究。

(3)建议建立适合中国国情的固定源PM2.5及CPM监测系列方法体系。

(4)VOCs污染物中,建议开展综合类指标测定方法、优先控制VOCs类物质测定方法建立工作,以及开展FTIR法测试技术研究工作。

[1] HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范[S].

[2] 环境保护部.环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)(征求意见稿)[EB/OL].

[3] US.EPA.Summary Pages for Test Methods and Performance Specifications[EB/OL].(2012-08-01)[2013-06-20].http://www.epa.gov/ttn/emc/.

[4] 环境保护部.大气监测规范、方法标准[EB/OL].[2013-06-20].http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/.

[5] 裴冰.固定源排气中可凝结颗粒物排放与测试探讨[J].中国环境监测,2010,26(6):9-12.

[6] GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准[S].

[7] 孙焱婧,胡敏.大气固定污染源低浓度颗粒无物采样及分析技术研究进展[J].环境监测管理与技术,2008,20(6):13-15.

[8] DB 11/139-2007 北京工业锅炉大气污染物排放标准[S].

[9] HJ 562-2010 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法[S].

[10] GB/T 21508-2008 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法[S].

[11] 王春艺,孙海林,易江.固定源排气中氮氧化物的测定[J].中国环境监测,2006,22(3):8-12.

[12] 裴冰.燃煤电厂可凝结颗粒物排放状况初步研究[R].上海:上海市环境监测中心,2013

[13] 陈颖,李丽娜,杨常青,等.我国VOC类有毒空气污染物优先控制对策探讨[J].环境科学,2011,32(12):3469-3475.

[14] 裴冰,刘娟,孙焱婧.某化学工业区挥发性有机物组成特征及大气化学反应活性[J].环境监测管理与技术,2011,23(增刊):1-6.