辽西北地区典型农林复合模式下土壤特性研究

王娇

(辽宁省生态公益林管理中心,辽宁 沈阳110036)

1 研究地区概况与方法

1.1 研究地区概况

研究样地位于辽宁省西北部彰武县(42°07′—42°51′N、121°53′—122°58′E)。彰武属温带季风大陆性气候,年均降雨量450~500mm,主要集中在夏季,占全年降雨量的70%,年蒸发量1 300~1 800 mm;全年主导风向西南风,冬春两季风大且持续时间长,风速为4.5~5.0m·s-1;年平均温度7.1℃,最高温度37.4℃,最低温度为-30.4℃,10℃以上积温2 890℃;平均相对湿度61%,最大相对湿度78%,最小相对湿度48%,平均无霜期156d;平均冻土深度1.11m,最大冻土深度1.48m,最小冻土深度0.68m;地下水位2m以下。树木30科54属111种,森林覆被率40%,植物生长期(>5℃)为180d。试验地0~100cm的土壤基质为风沙土层,沙粒含量>98%,黏粉粒含量<2%,沙层深厚,多达30m左右。

1.2 研究样地及土壤特性情况

分别于2013年5月20日、6月20日、7月20日、8月20日、9月20日、10月20日在研究区域内选定4种典型农林复合模式样地进行研究,样地基本情况见表1。每块标准样地中,随机采集0~20 cm、20~40cm土层土壤,每块样地重复采集3次。实验室内用环刀浸水法测定2个土层的土壤容重、总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、最大持水量、毛管持水量、田间持水量等物理指标。烘干碾碎后测定土壤的有机质、全氮、速效氮、全磷、速效磷、全钾、速效钾等7个化学指标,所得数据采用SPSS统计软件进行处理。

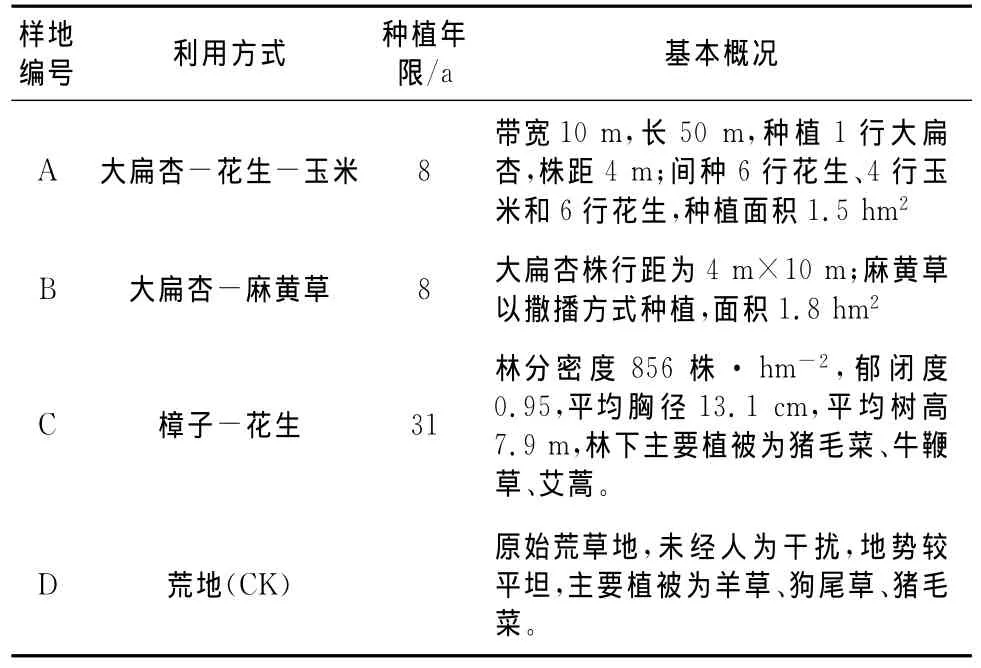

表1 辽西北地区典型农林复合模式

2 结果与分析

2.1 土壤物理性质研究

2.1.1 土壤容重变化 土壤容重的大小与土壤的质地、结构、有机质含量、土壤紧实度、耕作措施等有关[1]。

图1 土壤容重

从图1中可以看出,3种模式下的土壤容重均低于对照(原始荒地);0~20cm土层4种模式的土壤容重为A模式<B模式<C模式<D模式;20~40cm土层4种模式的土壤容重为A模式<C模式<B模式<D模式。一般来说,腐殖质含量高的土壤容重较小,大扁杏-花生-玉米模式的枯落物较多,可以更有效地积累土壤腐殖质含量。樟子松-花生模式在20~40cm深度上改善容重较其在0~20cm有所提高。

2.1.2 土壤孔隙度改良效果 从图2中可以看出,0~20cm层次A和B模式的非毛管孔隙度几乎一样,C和D模式间差异不大,且A、B模式非毛管孔隙度远低于C和D模式,这可能是由于A、B模式下的沙化土壤得到改善,土壤团聚体中黏粒数增加,导致非毛管孔隙度相对较低。20~40cm层次则是C样地的非毛管孔隙度含量最高,其他A、B、D模式下土壤非毛管孔隙度均较低且差别不大,显示对于20~40cm土壤层而言A、B模式的改良作用不大,C模式对此层具有增大非毛管孔隙度的作用。

图2 土壤非毛管孔隙度

图3 土壤毛管孔隙度

毛管孔隙是细小土粒紧密排列而成的小孔隙,决定着土壤的蓄水性。从图3可以看出,0~20cm土层的毛管孔隙度是A模式>B模式>C模式>D模式;20~40cm土层的毛管孔隙度与0~20cm土层的情况基本一致,但是4种模式下差异不显著。由此可见,与D模式对照相比,其他3种模式能提高表土的土壤毛管孔隙度,根系的生长及对水分吸收涵养,改善了土质,增加了土壤毛管孔隙度;相对于樟子松-花生模式而言,前2种模式对增加土壤毛管孔隙度更有效,在一定程度上提高了土壤的蓄水能力。

图4 土壤总孔隙度

土壤总孔隙度是由毛管孔隙度和非毛管孔隙度2部分构成的。由图4可见,3种农林复合模式通过地下根系的生长,地面枯落物的积累与分解,在一定程度上改善了土质,使得土壤的孔隙状况转好。

2.1.3 土壤持水性能改良效果

图5 土壤层次最大持水量

图6 土壤层次毛管持水量

图7 土壤层次田间持水量

在辽西北半干旱沙化地区,土壤水分状况是作物生长的关键因子。土壤的持水能力可以用最大持水量、毛管持水量和田间持水量等指标来表示。图5、6、7反映了4种模式在0~20cm、20~40cm土层的土壤最大持水量、毛管持水量、田间持水量状况。从中可以看出,3种模式具有提升土壤持水能力的作用,这种提升在0~20cm层次中最明显,其中A模式>B模式>C模式>D模式;对于20~40 cm土层而言,提升效果较0~20cm弱,且以A、C模式较好。

2.2 土壤化学性质研究

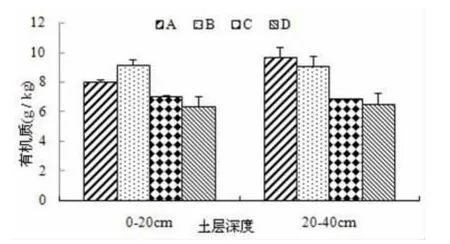

2.2.1 土壤有机质研究 土壤有机质是土壤肥力的重要指标,它是土壤的重要组成物质基础,也是植物矿质营养和有机营养的重要源泉[2]。它虽不能被植物吸收,但含有植物所需要的多种养分,是营养元素特别是氮素存在的主要场所:土壤表层中大约80%~97%的氮存在于有机质之中[1]。

对于林地土壤来说,有机物质主要来源于枯枝落叶,在林地土壤表面积累,然后在微生物以及其他环境条件的综合作用下逐渐分解并通过腐殖化作用形成土壤有机质,因而增加了表层土壤有机碳含量。从图8可以看出:不同复合模式与对照相比,均能增加有机质含量,0~20cm土层有机质含量的高低依次为:B>A>C>D,20~40cm土层有机质含量高低依次为A>B>C>D,显示A模式下表土层分解能力较小,随土层加深各种条件有利于枯枝落叶分解。

图8 土壤有机质

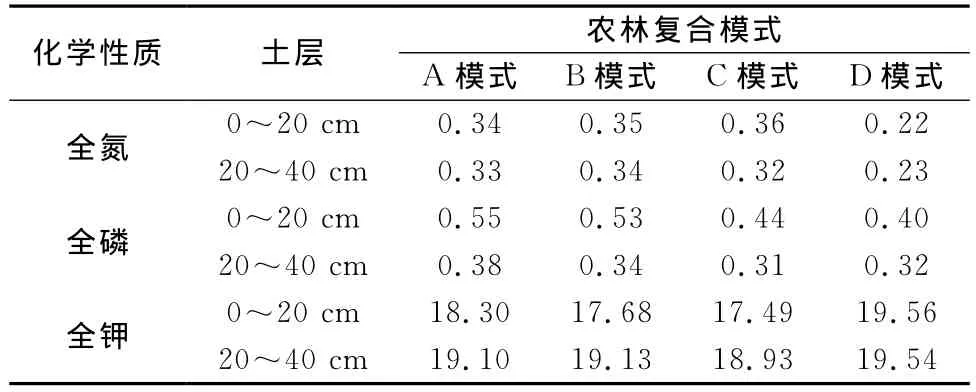

2.2.2 土壤全量养分研究 土壤中氮素的积累,主要来源于动植物残体的分解、有机或无机肥的使用、土壤中微生物的固定。土壤中氮素是成土过程中由生物作用而积累的,绝大部分呈有机态,故氮素含量高低与有机碳的多少有关外,还与植被状况、气候、土壤质地、地形及地势、耕作利用等因素有关。由表2可以看出,3种模式能显著提高土壤全氮含量,但是就3种模式来说,其提高土壤全氮含量的能力差异不大。

表2 土壤化学性质 g kg-1

磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好的作用。由表2可以看出,3种模式下土壤全磷含量相对原始荒地(D模式)有明显的提升,且A模式>B模式>C模式,同时0~20cm土层土壤的磷素含量高于20~40cm。不同树种林地表层土壤全磷含量产生差异,主要是由植物对土壤磷的吸收、归还和再分布格局和强度的不同引起的。

土壤全钾含量高低主要决定于成土母质,一般而言一个地区内土壤全钾含量变异较小。由表2可以看出,A、B、C 3种模式下0~20cm层次土壤全钾含量高于对照D模式,与对照处理间差异显著,而3种模式之间差异不显著,这是因为原始荒地被开垦后,随着种植年限增加,作物年年都要从土壤中获取钾素,这就消耗了土壤中的全钾含量。本研究中各模式未施钾肥,土壤中被作物带走的钾素不能及时得到补充,这就导致了3种模式的钾素耗竭,所以在以后的种植生产中应注重钾肥的施用,防止钾素的过度消耗。随着土层的加深,土壤全钾含量有所升高,这说明作物生长所需钾素主要是以表层土壤钾素为主。

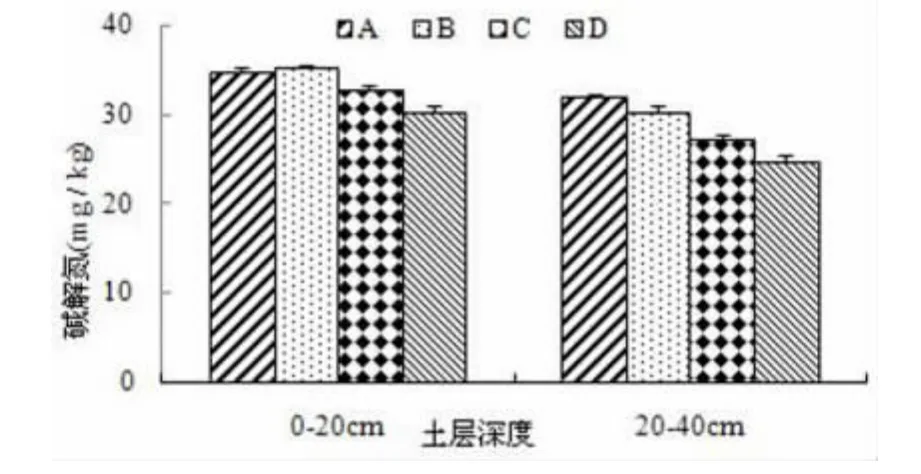

2.2.3 土壤速效养分研究 通过本研究发现,3种模式能改善土壤氮素状况,增加土壤氮素活性,对土壤氮素起到一定的改良作用。从图9中可以看出,0~20cm层次A和B处理速效氮含量显著高于C处理和对照处理;20~40cm层次速效氮含量高低顺序是A>B>C>D,各处理间均达到显著差异。

图9 土壤速效氮

图10 土壤速效磷

植物生长必需的磷,几乎全部由土壤供给,而磷在土壤中的移动性和挥发性小,土壤中的磷大部分是以迟效性状态存在,而只有速效磷的供应和存在状态才是土壤磷素供应能力的表征[3]。由图10可知,不同模式下土壤速效磷含量较低,各处理0~20 cm表层速效磷含量略高于20~40cm层次。同一土层不同复合模式进行比较可知,0~20cm层次A和B处理速效磷含量高于C处理和对照。20~40 cm层次速效磷含量是A、B处理好于C、D处理。

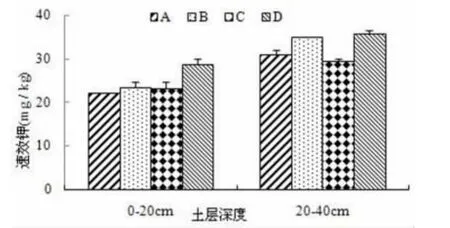

由图11可知,0~20cm表层土壤速效钾含量低于20~40cm土层。对同一层次不同模式速效钾含量比较可知,0~20cm表层土壤速效钾含量以对照最高,分别与其他3种模式达到了显著差异,而其他3种处理之间差异不显著。造成这一现象出现是由于3种模式地面物生长需要大量钾素,这就要从土壤中汲取,而对照处理地植物稀疏,所需速效钾含量与其他处理比较相对较低,这就导致了对照处理的速效钾含量高于其他3种模式。20~40cm土层速效钾含量则是B处理和对照处理最高,两者之间差异不显著,其次是A处理,C处理的速效钾含量最低,这是因为这一层次樟子松的细根分布相对集中,整株树木生长所需的钾素含量主要是在这一层次通过根系进行吸收获得,这就造成了这一现象的出现。而这一层次的速效钾虽然被根系吸收却仍高于表层,一方面是由于土壤中钾素的移动性较强,降雨能够将0~20cm表层土壤的一部分钾淋洗至这一层次中,另一方面是由于根系吸收造成这一层次出现养分亏缺,钾浓度降低,这就与其他层次形成势差,致使0~20cm层次的速效钾向这一层次富集。

图11 土壤速效钾

2.3 土壤质量综合分析

土壤质量是指土壤的生产力状况或者健康状况,特别是维持生态系统的生产力和持续土地利用及环境管理、促进动植物健康的能力[4]。不同模式下,土壤质量发生了明显的变化,仅从物理、化学指标单独的分析不足以反映土壤总体质量变化差别。因此,对所有指标进行综合分析,获得土壤质量的综合评价结果十分重要。

2.3.1 评价指标的遴选 为了减少反映土壤质量综合信息的损失,经过深入的分析以及针对当地实际情况的考虑,所选择的评价指标包括土壤容重、有机质、全氮、全磷、全钾、速效磷、速效钾、速效氮、田间持水量、总孔隙度。

2.3.2 土壤质量因子分析 使用SPSS软件对土壤质量进行因子分析并综合评价。9个主成分的共同度见表3。

表3 KMO检验

KMO统计量为0.744,较为接近1,卡方统计量259.342,对应的显著性水平为P=0.000<0.001,表示本土壤质量综合评价使用因子分析合理。

表4 各因子的共同度

表4表明各变量的共同度均较大,大于0.75,表明提取的信息较完整。

表5 因子贡献率

由表5看出,前3个特征根方差贡献度都较大,后面的特征值贡献度越来越小,因此,只提取出3个主成分是较为合适的。且各变量在因子分析后,因子变量解释的方差都比较高。

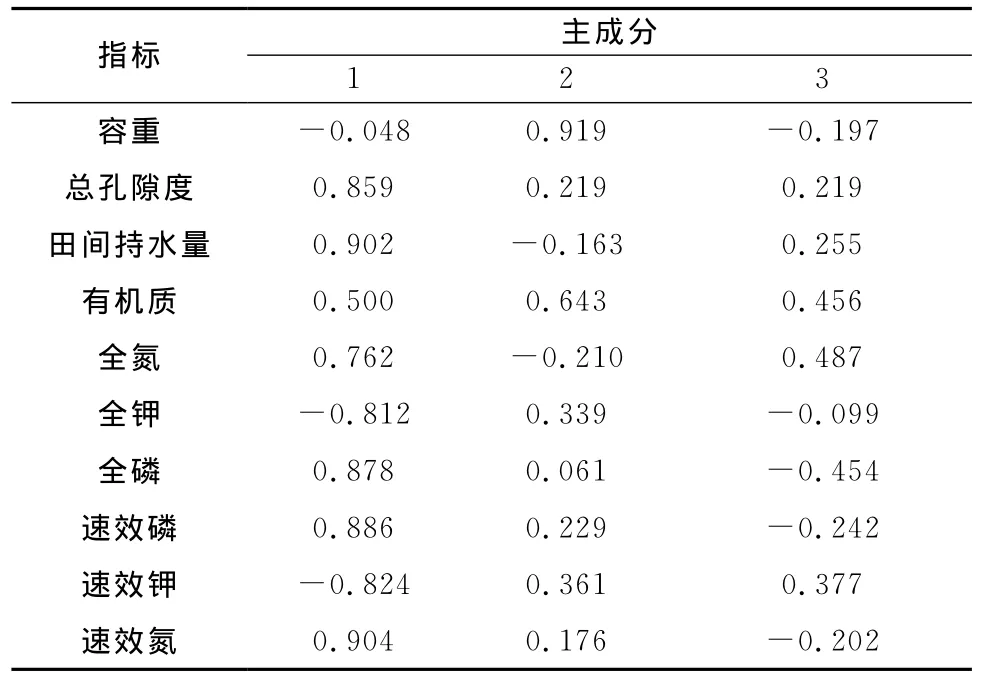

表6 旋转前因子(主成分)载荷矩阵

表6、表7、表8为旋转前后各因子载荷矩阵和因子转换矩阵,由此看出,第1个因子变量基本上反映了有机质含量、全磷含量、速效磷含量、速效钾含量、速效氮含量。第2个因子基本上反映了总孔隙度、田间持水量、全氮含量。第3个因子基本上反映了土壤容重、全钾含量。

表7 旋转后因子(主成分)载荷矩阵

表8 因子转换矩阵

表9 因子得分矩阵

表10 土壤质量综合评价

通过对各模式下的土壤质量进行因子分析,并且综合评分结果如表10所示A模式>B模式>C模式>D(对照)。在层次上说A、B模式对0~20 cm土层的土壤改良效果好于20~40cm土层;C模式对20~40cm土层的改良效果好于0~20cm土层土壤。所以从总体上来说,3种农林复合模式中大扁杏-花生-玉米对土壤的质量改良效果最好,大扁杏-麻黄草、樟子松-花生次之。

3 讨论与结论

通过对4种模式下2个土层的各种土壤物理性质改良的研究,结果表明,不同农林复合模式具有降低土壤容重、增加土壤持水量、提升土壤孔隙度等作用,能明显地改善辽西北荒漠化地区土壤的物理性质,提高土壤生产力。这对于辽西北地区如何利用有限的降水、增加土壤持水能力等关键问题的解决具有重要意义。

通过对4种模式下2个土层的土壤化学性质改良的研究,结果显示,农林复合模式相对于对照原始荒地具有改善土壤肥力,增大土壤内氮、磷、钾含量,提升有机质含量,但各模式的提升效果并不明显。对不同农林模式下土壤质量进行的综合质量评价,显示农林复合模式对于辽西北荒漠化地区的土壤质量具有改良作用。总体上,3种农林复合模式中大扁杏-花生-玉米对土壤的质量改良效果最好、大扁杏-麻黄草、樟子松-花生次之。在层次上说大扁杏-花生-玉米模式和大扁杏-麻黄草模式对0~20cm土层的土壤改良效果好于20~40cm;樟子松-花生模式对20~40cm土层的改良效果好于0~20cm土层土壤。

[1]曹彧.辽西地区人工油松蒙古栎混交林和油松纯林土壤质量的比较研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2007

[2]赵斯,赵雨森,王林,等.东北黑土区农林复合土壤效应[J].东北林业大学学报,2010(5):68-70

[3]Chulsang Yoo,Sangdan Kim.EOF analysis of surface soil moisture field variability[J].Adv Water Resour,2004(27):831-842

[4]Odum E P.生态学基础[M].北京:人民教育出版社,1981