编辑选编

编辑选编

IPCC第五次评估报告WGII专栏 ——《气候变化研究进展》第10卷第3期

IPCC第五次评估报告第二工作组报告参考12000多篇科学文献,科学评估气候变化对自然和人类系统的影响,归纳气候变化对自然和人类系统造成的关键风险,人类社会应主动适应气候变化,增强自然系统和人类社会恢复能力。《气候变化研究进展》针对此报告刊载了一系列解读文章。其中,姜彤等指出,该报告认为,气候变化已经对全球自然和人类系统包括11种领域和9个区域(各大洲、两极地区和岛屿)都产生广泛和深远的影响。人类系统对气候变化风险,尤其是对极端气候,有着明显脆弱性和暴露度。未来气候变化将对自然和人类社会造成8种关键风险。气候变化增温幅度的提高将加剧自然和人类系统广泛的、严重的和不可逆影响的风险。通过迭代过程、协同效应为核心的灾害风险管理,自然和人类系统将减少暴露度和脆弱性,增强自然系统和人类社会恢复能力。可持续发展的社会需要适应与减缓相结合,经济、社会、技术,以及政治决策和行动向气候恢复能力路径转型。

北极涛动异常变化与太阳活动的联系 ——《地球物理学报》2014年第57卷第5期

曲维政等指出,通过北极涛动AO正负位相时期北半球1000hPa月平均位势高度、位势高度距平和气温月距平图对比分析可知,北极区域异常增暖时期对应着AO负位相时期,而北极区域异常偏冷时期对应着AO正位相时期,说明北极区域气温异常变化是决定AO异常变化的重要因子。逐次滤波法分析可知,冬季1月北极涛动现象表现出十分清楚的与太阳活动密切联系的准110a世纪周期和准22a年代际周期,具体表现为:(1)冬季1月北极涛动现象具有十分清楚的与太阳活动密切联系的准110a世纪周期。准110a世纪周期对于北极涛动指数的方差贡献率达到44.4 %,是冬季1月北极涛动现象最显著的世纪际变化特征。(2)谱分析结果表明,滤除准110a世纪周期变化以后的1月北极涛动指数具有显著的22a周期,其方差贡献率达到18.5%,乃仅次于准110a世纪周期之后北极涛动指数年代际变化重要特征。对比分析表明,太阳活动尤其是太阳磁场磁性指数变化与1月北极涛动22a周期变化呈密切的反相关关系,二者变化趋势基本相反,即多数情况当太阳磁性指数MI由最低值转为上升以后都可引起北极涛动AO由最高值转为下降;当太阳磁性指数MI由最高值转为下降以后都可引起北极涛动AO由最低值转为上升。综上所述,北极涛动的准110a世纪周期变化、22a年代际周期变化对于北极涛动方差贡献率达到62.9%,标志着太阳活动是北极涛动的重要驱动因子。

关于冰雹的融化层高度——《气象》2014年第40卷第6期

俞小鼎指出,冰雹尤其是强冰雹预报的重要参数之一是冰雹融化层到地面的高度。长期以来国外英文文献上一直都将湿球温度0℃层(Wet Blub Zero,WBZ)作为冰雹融化层的近似高度,但这一事实一直没有引起国内预报人员和部分研究人员(包括作者在内)的足够注意。以至于一直到现在,国内绝大多数预报人员仍然将干球温度0℃层(Dry Blub Zero,DBZ)作为冰雹融化层的近似高度,这是一个错误。在WBZ和DBZ之间和上下一定范围内存在明显干空气(即温度露点差较大)时,二者高度会有明显的差距。文章主要阐明冰雹融化层的高度应该采用湿球温度0℃层(WBZ)高度而不是干球温度0℃层(DBZ)高度,说明了当对流层尤其对流层中层存在明显干层时,由于蒸发冷却引起的水膜再冻结会有利于大冰雹落地,而此时的冰雹融化层也就是湿球温度0℃层(WBZ)的高度明显低于干球温度0℃层(DBZ)的高度。文中给出了如何根据探空资料的T-logp图确定湿球温度垂直廓线进而确定湿球温度0℃层(WBZ)高度的方法。并给出两个对比鲜明的例子,进一步说明对流层中层明显干层存在与否对冰雹融化层高度的影响,以及冰雹融化层高度的高低是决定冰雹大小甚至降雹与否的主要因子之一。

北半球大气质量分布的季节循环 ——《中国科学:地球科学》2014年第44卷第7期

胡潮等利用NCEP/NCAR以及ERA-40再分析资料,对北半球大洋与大陆区域间大气质量分布的季节变化特征进行了分析,结果表明:随着季节更替,北半球大气质量存在显著的海陆间迁移。在7月份,欧亚大陆上空大气质量达到全年最小值,太平洋上空大气质量达到全年最大值。1月份海陆间大气质量分布情形与7月份相反。不同的是,大西洋上大气质量堆积在5月份达到最大。对于各大陆与海洋地区,大气质量堆积和亏损的维持与面积平均的大气质量通量散度以及蒸发和降水之差有关。纬向垂直环流随季节变化,在海陆间的上升和下沉方向发生改变,将海陆间大气运动联系了起来。海陆间的水汽含量亦存在明显的差异与季节循环,水汽含量可显著地影响大气对来自地表的长波辐射和太阳短波辐射的吸收,并进而影响大气的热力状况。北半球海陆热力差异包括非绝热加热率随季节改变而改变,影响着海陆间温度梯度的方向和大小,既有利于推动季风形成,亦推动了大气质量海陆间交换的季节循环。

大气三圈环流的动力系统模型 ——《地球物理学报》2014年第57卷第6期

刘式达等利用定常情况下球坐标系(λ, φ, r)的动力、热力学方程导出三维速度场(vλ, vφ, vr)的动力系统。这种包括摩擦力和热传导的不可压缩大气运动的动力系统,无论从定性上还是从定量上都能描述由赤道和极地间的加热不均匀造成的三圈环流。定性上表明,在北半球经向速度vφ和纬向速度vλ同符号,地表刮北风(vφ<0)和刮东风(vλ<0)相对应,刮南风(vφ>0)和刮西风(vλ>0)相对应。在南半球,经向速度vφ和纬向速度vλ符号相反,刮北风(vφ<0)和刮西风(vλ>0)相对应,刮南风(vφ>0)和刮东风(vλ<0)相对应。定量分析表明球面上的压力场p可以用球调和函数(sinφ)cosmλ来表达。当取l=6,m=0时即可导出三圈环流。在经圈剖面(φ, r)上,地表的φ1=±56°和φ2=±28°左右,以及赤道是速度场的奇点,它们都是鞍点,说明在副热带是下沉运动,在中纬度是上升运动,这正是三圈环流中的Ferrel环流的特征。这样经向速度vφ和纬向速度vλ相联系,经向速度vφ又和垂直速度相联系,那么三圈环流的三维速度场就构成了一个整体。

降尘的磁性特征具有明显的人类活动印记——《科学通报》2014年第59卷第18期

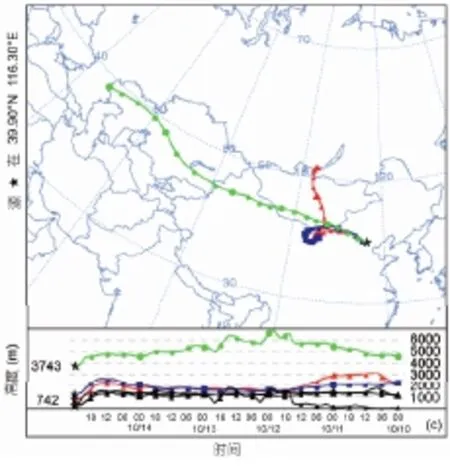

乔庆庆等应用环境磁学方法研究了内蒙古自治区、河北及北京地区大气自然降尘和地表土壤的磁学特征,并利用拉格朗日混合单粒子轨道模型(HYSPLIT)对北京地区大气颗粒物进行溯源和追踪分析,发现沙尘天气的颗粒物主要来自西北或偏西方向,境外源有俄罗斯、蒙古和哈萨克斯坦等国的戈壁或沙漠地区,境内主要来自西部戈壁沙漠地带和内蒙古地区。大量的气团运移轨迹显示,北京市不同季节里颗粒物的搬运轨迹与本次研究的采样路线基本一致,表明华北地区污染物的来源主要来自河北省城市群落之间污染源的排放。由HYSPLIT 模型获得的运移轨迹可知,2009年10月的大气颗粒物溯源图上500和1000m高度的运移轨迹有明显的旋回,经过内蒙古沙地到河北重工业区最后进入北京,使得降尘的磁性特征具有明显的人类活动印记。而2010年3月的沙尘暴起源于蒙古国,并波及朝鲜半岛和日本,而河北地区大气降尘中的磁性矿物含量高于内蒙古地区,表明在沙尘暴运移过程中有大量的铁氧化物加载进去。本次研究中河北地区饱和等温剩磁(SIRM)在沙尘暴期间的降低,证实了沙尘暴可以稀释大气环境中有害物质的浓度。而沙尘暴运移过程中所携带的有害物质,主要是来自于途经地区人类活动的加载。

图注:红色,代表500m高度的回推轨迹;蓝色,代表1000m高度的回推轨迹; 绿色,代表3500m高度的回推轨迹

基于非线性误差信息熵理论的可预报性分析——《中国科学:地球科学》2014年第44卷第7期

黎爱兵等基于非线性误差信息熵理论,通过分析非线性误差信息熵和气候态信息熵随时间演变规律,引进了定量估计大气多变量系统可预报性的联合可预报期限和单变量可预报期限,该期限既适合度量气候态信息熵为常值的可预报性,也适合气候态信息熵随时间变化的情形。利用NCEP/NCAR逐日再分析资料,计算了非线性误差信息熵和气候态信息熵随时间演变以及相应的可预报期限,并对冬季大气500hPa温度场、纬向风场和经向风场的各单变量可预报性和三变量联合可预报性进行了分析。结果表明:对于单变量可预报性来说,温度场和纬向风场的可预报性相对较大,经向风场最小,它们的可预报期限具有纬向带状分布特征,尤其是经向风场,其可预报期限在纬向上明显存在3条低值带和4条高值带;对于多变量联合可预报性来说,由于各变量之间相互联系,多变量联合可预报期限不是单变量可预报期限的简单平均或线性组合,其可小于所有单变量的可预报性期限,也可介于各单变量可预报期限之间,且这个特征具有非常明显的区域差异,不同区域具有不同的结果。

陶诗言先生在中国暴雨研究中的贡献 ——《大气科学》2014年第38卷第4期《大气科学》推出了纪念陶诗言先生专刊,收录的16 篇论文从不同侧面反映了陶先生对几代青年科学家的思想影响,作者大多为先生的学生及追随者。丁一汇在文章中对陶先生在中国暴雨的研究中所作的贡献做了进一步介绍和评价,主要集中在暴雨发生的动力和热力条件与机理方面:(1)季节突变对中国梅雨爆发的影响;(2)暴雨发生的多尺度相互作用;(3)暖湿季风输送带对北方大暴雨的影响;(4)高空急流对暴雨的作用;(5)暴雨和强对流发生的物理条件;(6)地形对暴雨的作用。最后,给出了中尺度天气预报具有较高可预报性的条件:(1)预报的中尺度现象主要由大尺度气流与已知的地表不均匀性之间的相互作用产生和演变而来;(2)天气尺度预报比较准确,能够提供较准确的大尺度气流和天气尺度影响系统预报,这种好的预报可以作为有用的预报指导;(3)具有足够的大尺度气流在地表不均匀性强迫下产生变化导致中尺度系统生成和演变的知识。

局地气候背景对城市热岛的强烈贡献 ——Strong contributions of local background climate to urban heat islands. Nature, 2014, Vol. 511, No. 7508.

城市热岛(UHI)效应是人为因素导致的地表气候最显著的变化之一,它对超过世界人口半数以上的城市人口产生了深刻的影响。缓解UHI效应的一个障碍是缺乏对UHI强度(城市和乡村温度之差,ΔT)的各种贡献的定量化归因。目前,普遍认为城市土地蒸发变冷效应的减少是ΔT的主要驱动因子。南京信息工程大学的赵磊等使用一个气候模式(公用地球系统模式,CESM)表明,对于北美的城市而言,白天ΔT的地理差异在很大程度上可由城市与乡村的对流热量传递到低层大气的效率的差异来解释。如果市区的空气动力条件比周围农村地区更顺畅,则城市热耗散的效率相对较低、城市将会变暖(反之亦然)。这种对流效应取决于局地气候背景,在潮湿气候下,白天ΔT可增加3.0±0.3K(平均值和标准误差),而在干燥气候下,Δ T可以降低1.5±0.2K。例如,在潮湿的美国东部,少雨年的ΔT较高。这些关系意味着UHI会加剧潮湿气候条件下热浪对人体健康的威胁,而少雨年的时候,温度正距平可能通过降水—温度反馈得到加强。本研究结果认为调整反照率是在大尺度上减少ΔT的一种可行手段。

使用统计模型估算的1900—2100年大气臭氧总量的演变——Evolution of total atmospheric ozone from 1900 to 2100 estimated with statistical models. Journal of the Atmospheric Sciences, 2014, Vol. 71, No. 6.

美国海军研究实验室的Lean使用统计模型,分离了消耗臭氧层物质(ODSs)、人为温室气体及自然过程对大气臭氧总量的相对影响,并探索了1900—2100年大气臭氧总量的演变。研究使用的臭氧数据来自于融合臭氧数据(Merged Ozone Data,MOD)的MOD V8和MOD V8.6版本。研究发现,与全球化学—气候模式相比,基于MOD V8统计模型的21世纪臭氧总量增加更多。另外,化学—气候模式显示热带地区的臭氧损耗一直在持续。不过,基于MOD V8.6的统计模型却显示,无论任何区域的臭氧总量从来没有(或很少)恢复到1980年的水平。研究认为,由于臭氧消耗物质的减少和温室气体浓度的增加都会导致21世纪臭氧的增加,这表明MOD V8.6可能存在仪器零点向下漂移问题。而且,相反方向的仪器零点漂移也可能出现在MOD V8中,因为它可能通过改变MODV8数据的长期趋势中的不确定性,以减少相应的统计模型的预测以便和化学—气候模式的预测相一致。而化学—气候模式可能高估了热带臭氧消耗,因为其可能高估了与全球气候变暖有关的热带气流上涌和空气年龄下降的趋势。观测显示,尽管全球变暖幅度达到0.3℃(1980—2011年),但过去30年平流层的空气年龄并没有下降,因此热带对流的模式参数化可能存在不足。

地磁倒转期间的氧逃逸:对生物大灭 绝的启示——Oxygen escape from the Earth during geomagnetic reversals: Implications to mass extinction. Earth and Planetary Science Letters, 2014, Vol. 394.

生命的进化受到了大气中的氧气水平和地磁场强度变化的影响。氧气可以作为粒子,逃逸到星际空间,驱动粒子逃逸的主要因素是太阳风,但地球强大的偶极磁场降低了动量传递效率和离子流出率。然而,在地磁极性倒转期间,地球磁场强度出现了显著减弱,变成了类火星的形态。适用于显生宙时代的最新数据库表明了地磁逆转速率增加、大气中的氧气水平下降时,海洋多样性呈现出了持续数百万年的生物大灭绝的渐进变化格局。中国科学院地质与地球物理研究所的魏勇等建议,地磁逆转速率增加的间隔期间的累积的氧逃逸可能导致灾难性的氧气水平下跌,这可能是物种大灭绝的一个原因。他们采用改进的火星离子逃逸模型,模拟了三叠纪—侏罗纪事件(第四次生物大灭绝)期间的氧离子逃逸率。模拟结果表明,地磁倒转可能使氧逃逸率提高3~4个数量级,并且这仅是在磁场极其微弱情况下,而甚至没有考虑空间天气的影响。本研究认为,地磁倒转引起的累积氧逃逸是地磁倒转与生物灭绝存在相关性的一个可能解释。对于行星宜居性而言,行星磁场的作用应该更为重要。

西风爆发对El Niño事件多样性和可预测性的影响:基于海洋热力学的视角——The impact of westerly wind bursts on the diversity and predictability of El Niño events: An ocean energetics perspective. Geophysical Research Letters, 2014, in press.

耶鲁大学的Hu等运用海洋热力学作为一种诊断工具,研究了西风爆发(WWB)对El Niño事件演变、多样性和可预测性的影响。该研究通过在一个完全耦合模式(HadOPA)中添加一次观测到的WWB进行模拟,并探讨了热带太平洋海盆有效位能(APE)的变化。研究发现,WWB的影响强烈依赖于海洋初始状态,并可以从中太平洋(CP)到东太平洋(EP)升温,这是海洋热力学的密切反映。因此,APE可以连续量化El Niño事件的多样性:高APE负值通常对应于EP事件,低值对应于CP事件。研究还发现,如果使用APE作为预测因子的话,WWB的添加将会增强El Niño的可预测性,这甚至在春季预报障碍之前。

Advances in Meteorological Science and Technology2014年4期

Advances in Meteorological Science and Technology2014年4期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 南京一次辐射雾过程的边界层特征

- 大气低能见度的影响因子分析及计算方法综述

- GOES成像仪资料简介

- 阶段性干旱对夏玉米生长发育及产量的影响

- “太阳活动与气候”主题文献计量指标分析

- 第80页评刊